Capitolo primo.

Il giardino rinascimentale come locus amoenus e l’arte della memoria locale.

Spazio mnemonico e immagini del sapere enciclopedico nel giardino ideale di Agostino Del Riccio (1541-1598).

Introduzione.

La tradizione del giardino come “luogo” del pensiero ed il problema dell’arte della memoria nella prima età moderna.

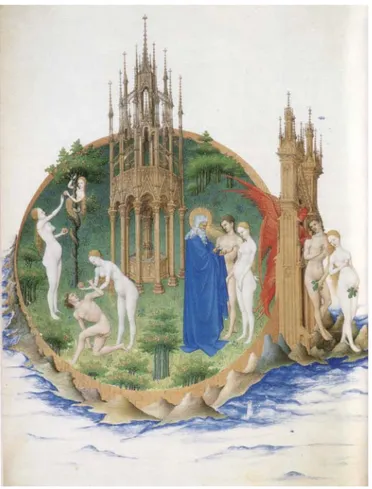

Nel Rinascimento il giardino fu tradizionalmente considerato come uno spazio architettonico nel quale una rozza natura, sottoposta a un ordine artificiale, era suscettibile di divenire uno luogo ameno e piacevole. Tale spazio, al tempo stesso gradevole e lussureggiante, non poteva

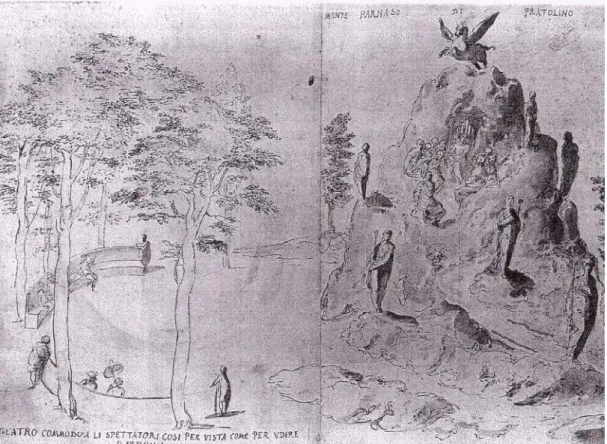

non riflettere, a partire dal Medioevo, l’ immagine del paradiso1 (fig. 1).

Nella tradizione della letteratura occidentale, fin dalla Grecia antica, si sono affermati vari

topoi, che costituiscono momenti fondamentali della cultura europea: uno di questi è il concetto

di locus amoenus, applicato ad un angolo di una natura incantevole ed affascinante. Anche il giardino, natura idealizzata, è stato sottoposto ad un simile processo di idealizzazione e, al tempo

stesso, di moralizzazione2. Come vedremo più avanti, si riteneva che questi spazi idealizzati

conservassero in sé la capacità di indurre le persone alla meditazione filosofica, e in effetti, lo spazio del giardino è stato tradizionalmente concepito come luogo ideale per la meditazione, la poesia e la filosofia.

Da questo punto di vista, è interessante considerare come vicende fondamentali che segnarono la società occidentale nella prima età moderna, nella quale si verificarono vere e proprie ‘rivoluzioni’ in ambito religioso, geografico, naturalistico e culturale, abbiano influito profondamente sui sistemi conoscitivi, investendo anche il “microcosmo” del giardino, nel quale, possiamo dire, si può individuare il riflesso di non poche tracce degli sconvolgimenti ideologici e culturali coevi.

Ciò che maggiormente interessa al nostro discorso è il fatto che proprio nel Rinascimento era venuta affermandosi la pratica dell’arte della memoria, la cui importanza nella storia intellettuale

è stata ormai sufficientemente sottolineata da numerosi studiosi di vari campi3.

1 Cfr. A. Bartlett Giamatti, The Earthly Paradise and the Renaissance Epic, Princeton University Press,

Princeton, N.J., 1966;T. Comito, The Idea of the Garden in the Renaissance, Rutgers University Press, New Brunswick, N. J., 1978; L. Tongiorgi Tomasi, “Introduction: The Iconography of Flowers” in Id, An

Oak Spring Flora: Flower Illustration from the Fifteenth Century to the Present Time, Oak Spring

Garden Library, Upperville, 1997, pp. xxxv-lx; M. Fagiolo e M. A. Giusti, Lo Specchio del Paradiso:

L’immagine del giardino dall’Antico al Novecento, Amilcare Pizzi, Milano, 1996; F. Cardini,

“Teomimesi e cosmomimesi: il giardino come nuovo Eden”, Micrologus: Natura, scienze e società, il

teatro della natura, IV, 1996, pp. 331-354; AA.VV., Sur la terre comme au ciel. Jardins d’Occident à la fin du Moyen Age, Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2002.

2 Su questo tema, si veda la nota 49.

3 Sugli studi ormai classici dell’arte della memoria, cfr. P. Rossi, Clavis Universalis: Arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibniz, il Mulino, Bologna, 1983 (2nd) (prima edizione Milano-Napoli,

1960); F. A. Yates, The Art of Memory, Routledge, London, 1966; H. Blum, Die Antike Mnemotechnik, Georg Olms, Hildesheim, 1969. Per quanto riguarda lo studio di Rossi, esso è apparso recentemente in traduzione inglese con introduzione di S. Clucas (trans.), Logic and the Art of Memory: The Quest for a

L’arte della memoria o mnemotecnica, originalmente concepita come strumento retorico per memorizzare parti del discorso orale, si trasformò profondamente durante il corso del Cinquecento, divenendo un modello intellettuale per l’organizzazione e la classificazione del sapere enciclopedico. Se è noto che essa si basa sul principio spaziale dell’architettura classica e se molte sono le esemplificazioni teoriche sulle applicazioni di questa arte in vari contesti, non è stato sino ad oggi presa in seria considerazione dagli storici e in particolare dagli storici dell’architettura, l’influenza esercitata dalla mnemotecnica sugli spazi reali. Ritengo invece che l’arte della memoria abbia influito concretamente sulle strutture architettoniche reali e, in modo particolare, sugli spazi finalizzati alle attività intellettuali, come ad esempio i musei, gli orti

botanici, i laboratori scientifici, i teatri anatomici, le biblioteche, ecc4.

In questa prospettiva il presente studio, che considera il giardino come un emblematico locus

amoenus, intende individuare l’influenza esercitata dall’arte della memoria sulla composizione

spaziale del giardino italiano del Rinascimento, concepito come espressione privilegiata del

sapere enciclopedico5.

In questo contesto, assai significativo risulta il caso di fra Agostino Del Riccio (1541-1598), un domenicano fiorentino, che non solo scrisse un manuale mnemonico, l’Arte della memoria

locale redatto nel 1595 a Firenze, ma anche trattati incompiuti sul giardinaggio e l’agricoltura,

tra i quali Agricoltura sperimentale (1595-98), nel quale propose una concezione di “un giardino regale” ideale, basandosi sulle sue esperienze concrete, frutto delle visite da lui condotte in vari

giardini contemporanei6. Proprio analizzando il rapporto che intercorre fra questo giardino

ideale e il testo di Del Riccio sull’Arte della memoria locale, il presente studio si propone di individuare l’influsso che questa concezione ha esercitato sulla composizione spaziale del giardino nell’età tra Rinascimento e Barocco.

Universal Language, The University of Chicago Press, Chicago, 2000 ( i riferimenti che seguono sono

ricavati da questa edizione inglese). Sugli studi più recenti si veda la nota 15.

4 Cfr. R. Perugini, Dell’architettura filosofica, Palombi, Roma, 1983; Id., La memoria creativa: architettura ed arte tra Rinascimento e Illuminismo, Officina, Roma, 1984. Su questo tema è assai

suggestivo un saggio di F. A. Yates, “Architecture and the Art of Memory”, Architectural Association

Quarterly, 12 (1980), pp. 4-13.

5 Il problema generale dell’ arte della memoria applicata al giardino rinascimentale è già stato menzionato

pionieristicamente da J. D. Hunt, Garden and Grove: The Italian Renaissance Garden in the English

Imagination 1600-1750, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1996 (1 ed. 1986), pp. 68-69. La

possibilità dell’utilizzazione dell’ arte della memoria nell’orto botanico della prima età moderna è stata suggerita da L. Tongiorgi Tomasi, “ ‘Extra’ e ‘Intus’: progettualità degli orti botanici e collezionismo eclettico il XVI e XVII secolo”, in AA.VV., Il giardino come labirinto della storia. Convegno

internazionale Palermo 14-17 aprile 1984, Centro Studi di storia e arte dei giardini, Palermo, 1984, pp. 48-57. Si veda anche G. Lamarche-Vadel, Jardins secrets de la Renaissance. Des astres, des simples et

des prodiges, L’Harmattan, Paris, 1997, pp. 116-118 ; Id, “ Jardins secrets, mémoire et hermétisme”, in M.

Mosser e P. Nys (a cura di), Le jardin, art et lieu de mémoire, Les E’ditions de l’Imprimeur, Paris, 1995, pp. 105-134.

1. Il sistema generale e vicende dell’arte della memoria.

1.1. L’arte della memoria locale nella tradizione della retorica antica.

Riassumiamo qui brevemente il sistema e la precettistica generale dell’arte della memoria, che costituì un metodo per potenziare artificialmente la memoria naturale. Tale metodo fu inventato nel mondo classico, quando, per la trasmissione della cultura orale e scritta, non erano disponibili gli strumenti di supporto al sapere come, ad esempio, i supporti cartacei che si diffonderanno ampiamente solo in epoche posteriori. L’arte della memoria costituiva perciò un

ausilio ineludibile per formulare discorsi da esporre oralmente e a memoria7. Una delle

componenti essenziali di questa arte è l’uso dei “luoghi” e delle “immagini”8. Chi desiderava

valersi di questo espediente, doveva innanzitutto scegliere uno spazio dividendolo in luoghi specifici e imprimerselo bene nella mente. Dato che questo spazio (o luogo) virtuale funzionava come un riquadro strutturale finalizzato all’immagazzinamento delle informazioni nella memoria, si raccomandava di scegliere uno spazio ben organizzato gerarchicamente come, ad esempio, quello dell’architettura classica. Si dovevano in seguito creare immagini che rappresentassero i punti fondamentali di un discorso o di un argomento. L’immagine di un’ascia suggeriva, ad esempio, l’idea della guerra, e così via. Dopo aver tradotto in immagini tutti i nodi dell’argomento, si collocava questa serie di immagini nello spazio (luogo) suddetto, memorizzando ciascuna immagine in connessione col punto dove esse erano collocate. Si percorrevano infine mentalmente tutti i luoghi l’uno dopo l’altro, ed ogni volta che si incontrava un’immagine, ci si ricordava del significato che si era loro affidato. In questo modo si riusciva a memorizzare e a ricordarsi ordinatamente qualunque discorso.

Per quanto concerne la scelta dello spazio, era possibile usare quello immaginario, ma di solito era preferibile scegliere un’architettura reale, dividendola negli elementi di cui essa era costituita, come ad esempio angoli, colonne e statue, per collocare le immagini secondo la linea dello sviluppo architettonico, mantenendo intervalli moderati. Per rendere efficace la scansione dei dati e per permettere di percorrere velocemente i vari luoghi, si consigliava di segnalare ogni

7 Per un compendio dell’arte della memoria, rimando a P. Rossi, Logic and the Art of Memory, cit., pp.

6-11; F. A. Yates, The Art of Memory, cit., pp. 18-38; M. Carruthers, The Book of Memory: A Study of

Memory in Medieval Culture, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, pp. 72-78.

8 Le opere dell’antica retorica in cui si descrivono le precettistiche dell’arte sono in particolare: M. T.

Cicero, De oratore, II, 86-88; M. F. Quintilianus, De institutione oratoria, XI, 2; Pseudo-Cicero,

cinque luoghi con un contrassegno speciale. Quanto alla caratteristica del luogo, era necessario che esso fosse luminoso e tranquillo ed avesse al contempo varietà e ordine spaziale. Per quanto riguarda le immagini della memoria, era necessario creare figure che rappresentassero gli oggetti da memorizzare, sia per mezzo di figure retoriche, come la similitudine, la metafora e l’allegoria, sia con vari giochi di parole frutto di omonimia, somiglianza di nome, nome dalla diversa pronuncia, sia tramite la divisione in categorie (genere e specie, causa e risultato, ecc.) e l’utilizzo di una serie di simboli convenzionali (segni zodiacali e planetari). Queste funzionavano da imagines agentes, ed erano spesso caratterizzate da colori vivaci e da una connotazione estrema in direzione del bello o del brutto, in quanto la loro funzione primaria era di stimolare e colpire i sensi.

Nel caso che non fosse più necessario tenere presente il contenuto del discorso, allora si potevano cancellare tutte le immagini, conservando la struttura spaziale che poteva esser nuovamente utilizzata come supporto per un’altra serie di immagini.

Con questo sistema era possibile memorizzare vari argomenti e temi, usando ripetutamente la stessa struttura architettonica nella mente come base di memoria. Nella dottrina classica della memoria, inoltre, esisteva una distinzione tra memoria rerum e memoria verborum. La prima si riferiva alla memorizzazione dei nodi principali su cui si basa lo svolgimento del discorso, mentre la seconda comportava l’imparare a memoria ogni singola parola. Pur essendo solo la

memoria rerum ad essere apprezzata come vera virtù oratoria, la mnemotecnica basata sui

precetti sudetti può comunque applicarsi ad entrambe le memorie.

L’arte della memoria locale, fondata sulla combinazione della struttura architettonica ed il concatenamento di immagini vivaci e comunemente conosciuta col nome di “arte della memoria

architettonica”, era ampiamente praticata nel mondo classico9.

1.2. L’arte della memoria nel medioevo e il suo sviluppo e la sua trasformazione nella prima età moderna.

Secondo la grande storica anglosassone Frances A. Yates, l’obiettivo principale dell’arte della memoria era quella di memorizzare passivamente soltanto cose già esistenti. Tuttavia, come ha messo molto bene in luce la studiosa statunitense Mary Carruthers, la ragione per cui si apprezzava particolarmente l’arte della memoria era legata alla possibilità di nuove invenzioni che quest’arte permetteva attraverso la consultazione immediata delle informazioni, per mezzo di idee raccolte e classificate nella mente, pervenendo ad una loro nuova e inedita

9 Sul termine “l’arte della memoria architettonica” rimando a M. Carruthers, The Book of Memory, cit., pp.

ricombinazione e connessione10. Ciò significa che l’arte della memoria poteva funzionare non solo come un espediente per memorizzare dati preesistenti, ma anche come modello per un pensiero creativo, che poteva andare dalle invenzioni letterarie alle meditazioni filosofiche fino alle ricerche scientifiche. Questo aspetto non statico, ma dinamico e creativo dell’arte della memoria si sviluppò all’origine nelle pratiche di contemplazione e predicazione nei conventi

medievali, diffondendosi soprattutto attraverso l’attività predicatoria dei domenicani11.

Nella prima età moderna, allorché i mezzi di comunicazione e di rappresentazione del sapere subirono profondi mutamenti, anche l’arte della memoria si trasformò in maniera determinante. Diffondendosi e conoscendo una sempre maggiore fortuna, essa finì per assumere da un lato finalità “profane”, venendo, ad esempio, usata anche per fini squisitamente mondani, per ottenere successo e potere . Al contempo, tuttavia, quest’arte subì anche un profondo mutamento

che potremmo definire “metafisico”12 , di cui parleremo più avanti a proposito della valutazione

delle opere di Del Riccio.

È ampiamente noto come l’età moderna occidentale, rielaborando e rivisitando il sapere antico, costituisca un periodo complesso che, con la Riforma, le scoperte geografiche e l’affermazione della nuova scienza, ha visto il superamento della concezione del mondo tradizionale. Ma prima di ricostruire e riorganizzare la nuova architettura del pensiero moderno, dovevano essere fatti alcuni tentativi, come ad esempio redazioni di nuove enciclopedie, nuove osservazioni dirette della natura, il raffinamento della metodologia didattica, l’elaborazione di nuovi criteri classificatori. Tutto ciò fu influenzato, direttamente o indirettamente, dall’arte della

memoria13.

A partire dal 1550 circa, se da un lato si affermarono opere enciclopediche volte ad una nuova classificazione dello scibile, sorsero e divennero di gran moda anche numerose collezioni

enciclopediche ricche di oggetti e reperti costituiti da manufatti preziosi e da prodotti naturali14.

10 M. Carruthers, The Book of Memory, cit.; Id, The Craft of Thought. Meditation, Rhetoric, and the Making of Images, 400-1200, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, trad, it. di L. Iseppi, Pisa,

2006.

11 Sul rapporto tra l’ordine domenicano e l’arte della memoria cfr. P. Rossi, Logic and the Art of Memory,

cit., p. 14; F. A. Yates, Frances, The Art of Memory, cit., pp. 95-97; M. Carruthers, The Book of Memory, cit., pp. 101, 154; L. Bolzoni, La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardo da

Siena, Einaudi, Torino, 2002, pp. 103-105.

12 Su questo rimando a P. Rossi, Logic and the Art of Memory, cit., p. 66; F. A . Yates, The Art of Memory,

cit., p. 119.

13 Sul’enciclopedismo della prima età moderna e la ricerca di un “metodo” rimando a C. Vasoli,

L’enciclopedismo del Seicento, Bibliopolis, Napoli, 1978, passim, in particolare sul Seicento, pp. 13-47;

W. Schmidt-Biggemann, Topica universalis. Eine Modellgeschichte humanistischer und barocker

Wissenschaft, Felix Meiner, Hamburg, 1983; A. Blair, The Theater of Nature: Jean Bodin and

Renaissance Science, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1997, passim; W. Tega (a cura di), Le origini della modernità (I). Linguaggi e saperi tra XV e XVI secolo, Olschki, Firenze, 1998; Id (a cura di), Le origini della modernità (II). Linguaggi e saperi nel XVII secolo, Olschki, Firenze, 1999.

In queste attività è stata giustamente messa in luce l’importanza della funzione organizzativa dell’arte della memoria, attraverso la quale era possibile classificare con facilità innumerevoli

nozioni15. In quest’ottica vanno considerate con particolare attenzione l’opera di Giulio Camillo,

L’idea del theatro (Firenze, 1550) 16 e quella di Samuel von Quiccheberg, Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi, (München, 1565)17. Se quest’ultimo autore utilizzò indirettamente il sistema

dell’arte della memoria per la classificazione degli oggetti di un museo ideale (teatro universale), il primo creò un vero e proprio teatro della memoria basandosi sull’organizzazione spaziale

tradizionalmente consigliata da quest’arte.Ma su entrambi i casi torneremo più dettagliatamente

nel quarto capitolo, cercando di dimostrare l’esistenza di un rapporto preciso fra la tipologia architettonica del teatro e l’arte della memoria.

e pertanto ci limitiamo a rimandare al lavoro fondamentale di J. von Schlosser, Die Kunst-und

Wunderkammern der Spätrenaissance, Klinkhardt-Biermann, Leipzig, 1908 (trad. it. 1974) ; D. A.

Franchini et al. (a cura di ), La scienza a corte: collezionismo eclettico natura e imagine a Mantova fra

Rinascimento e Manierismo, Bulzoni, Roma, 1979; A. Lugli, Naturalia et mirabilia: il colezzionismo enciclopedico nelle Wunderkammer d’Europa, Mazzota, Milano, 1983; O. Impey e A. MacGregor (a cura

di), The Origins of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth and Seventeenth-Centuries Europe, Clarendon, Oxford, 1985; M. Casciato, M. G. Ianniello e M. Vitale (a cura di), Enciclopedismo in Roma

barocca. Athanasius Kircher e il Museo del Collegio Romano tra Wunderkammer e museo scientifico,

Marsilio, Venezia, 1986; A. Schnapper, La géant, la licorne, la tulipe. Collections françaises au XVIIe

siècle, Flammarion, Paris, 1988; K. Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux: Paris, Venice:

xvi-xviii siècle, Gallimard, Paris, 1987; J. Kenseth, “A World of Wonders in One Closet Shut”, in Id. (a

cura di), The Age of the Marvelous, Hood Museum of Art, Hanover, 1991, pp. 81-102; C. De Benedictis,

Per la storia del collezionismo italiano: fonti e documenti con 129 tavole fuori testo, Ponte alle Grazie,

Firenze, 1991; G. Olmi, L’inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella

prima età moderna, Mulino, Bologna, 1992; A. Grote (a cura di), Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450-1800, Leske-Budrich, Opladen, 1994; P. Findlen, Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy, University of

California Press, Berkeley, 1994; L. Basso Peressut (a cura di), Stanza della meraviglia: i musei della

natura tra storia e progetto, Clueb, Bologna, 1997; L. Daston e K. Park, Wonders and the Order of Nature, 1150-1750, Zone Books, New York, 1998; M. Swann, Curiosities and Texts: The Culture of Collecting in Early Modern England, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2001.

15 Per quanto riguarda lo sviluppo dell’arte della memoria alla prima età moderna, che ha suscitato un

eccezionale interesse da parte di studiosi di varie discipline, tra la vasta bibliografia ci limitiamo a rimandare ai recenti lavori di B. Roy e P. Zumthor (a cura di), Jeux de mémorie. Aspects de la

mnémotechnie médiévale, Press de l’Université de Montréal, Montreal, 1985; L. Bolzoni et al. (a cura di), La fabbrica del pensiero. Dall’arte della memoria alle neuroscienze, Electa, Milano, 1989; L. Bolzoni e P.

Corsi (a cura di ), La cultura delle memoria, Mulino, Bologna, 1992; J. J. Berns e W. Neuber (a cura di ),

Ars memorativa: zur kulturgeschichtlichen Bedeutung der Gedachtniskunst 1400-1750, Niemeyer,

Tübingen, 1993; L. Bolzoni, La stanza della memoria. Modelli letterari e iconografici nell’età della

stampa, Einaudi, Torino, 1995; J. J. Berns e W. Neuber (a cura di), Seelenmaschinen:

Gattungstraditionen, Funktionen und Leistungsgrenzen der Mnemotechniken vom späten Mittelater bis zum Beginn der Moderne, Böhlau Verlag, Vienna, 2000; AA.VV., Il senso della memoria. Atti dei convegni Lincei (Roma, 23-26 ottobre 2002), Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 2003. 16 G. Camillo, L’idea del theatro, Torrentino, Firenze, 1550.

17 S. Quiccheberg, Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi..., Ex officina Adami Berg typographi,

Anche se l’arte della memoria cadde gradualmente in disuso a partire dal Settecento, e, quindi, con il pensiero basato sulla “ragione” degli illuministi, ritengo che essa non sia morta del tutto trasformandosi, successivamente, anche ai giorni nostri, in altre attività intellettuali, come la classificazione scientifica, la ricerca di una lingua universale, la compilazione dell’enciclopedia, fino addirittura – mi sia permesso suggerirlo- al linguaggio informatizzato.

2. Vita e opere di Agostino Del Riccio.

Agostino Del Riccio, le cui opere si diffusero sotto forma manoscritta, era un domenicano che

possedeva profonde conoscenze di giardinaggio, botanica e storia naturale18. Nacque nel 1541 a

Firenze e nel 1565 circa, dopo il periodo noviziale presso il Convento di San Marco della sua città natale, si trasferì al Santuario della Madonna della Quercia, tra Bagnaia e Viterbo. Dopo aver visitato numerose altre località del centro Italia, ritornò a Firenze e lì trascorse la maggior parte della sua vita presso il Convento di Santa Maria Novella, con la funzione di responsabile dell’orto del convento. Morì nello stesso Convento all’età di cinquantasette anni, il 18 dicembre

159819.

Il domenicano scrisse, negli ultimi anni della sua vita, numerosi testi di argomento

tecnico-scientifico e letterario, che gli attribuirono grande fama soprattutto nel campo della storia naturale. Per la redazione delle opere non utilizzò solo la sua esperienza pratica nel giardinaggio e nell’agricoltura, ma sfruttò anche lo stretto rapporto con la corte granducale dei

Medici, celebre a livello internazionale per la cultura scientifica20. A Firenze Agostino acquisì

profonde conoscenze di storia naturale e arte figurativa, venne a contatto con artisti naturalistici

18 Sul Del Riccio cfr. P. Barocchi, Introduzione ad A. Del Riccio, Istoria delle pietre, SPES,Firenze, 1979,

pp. IX-XXIX; D. Heikamp, “Agostino del Riccio, Del giardino di un re”, in G. Ragionieri (a cura di), Il

giardino storico italiano. Problemi di indagine fonti letterarie e storiche, Olschki, Firenze, 1981, pp.

59-64; F. Tani, Il manoscrito dell’Agricoltura sperimentale di Agostino Del Riccio della Biblioteca

Nazionale Centrale di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di laurea

in Storia del disegno dell’incisione e della grafica, Anno accademico 1989-90; R. Gnoli, Introduzione a R. Gnoli e A. Sironi (a cura di), A. Del Riccio, Istoria delle pietre, Umberto Allemandi & C., Torino,1996, pp.11-51. E. Olita, Giardino e orti del complesso monastico fiorentino di Santa Maria Novella negli

scritti inediti del domenicano Agostino del Riccio (1542-1598), Università degli studi di Firenze, Facoltà

di architettura, Tesi di laurea in Tutela e Recupero del Patrimonio Storico-Architettonico, Anno Accademino 1997-98.

19 Sulla bibliografia minuziosa di Del Riccio rimando a F. Tani, Il manoscritto dell’Agricoltura sperimentale di Agostino Del Riccio, cit., pp. 2-21; E. Olita, Giardino e orti, cit., pp. 45-77.

20 Cfr. Catalogo della mostra, Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinqucento, La corte il mare il mercanti. La rinascita della scienza, Editoria e Società. Astrologia, magia e alchimia, Electa,

come Iacopo Ligozzi (1547-1627)21 e strinse rapporti di amicizia con botanici come Giuseppe

Casabona (?-1595)22 e con i nobili della corte, come il cavaliere Niccolò Gaddi (1537-91)23.

Nel 1595 Del Riccio scrisse una delle sue prime opere, l’Arte della memoria locale, che

costituisce un manuale mnemonico per “la gioventù fiorentina studiosa di Lettere” 24.

Quest’opera affascinante è stata, tuttavia, valutata da Paolo Rossi e da Frances Yates come un

lavoro mediocre, con scarsi rapporti con lo sviluppo di questa disciplina25. È noto come per

questi studiosi l’arte della memoria nel Cinquecento fosse diventata espressione di una complessa ricerca che puntava a rifondare l’enciclopedia, a impadronirsi di una chiave universale di accesso al sapere, come hanno brillantemente delineato i loro studi pionieristici, basandosi sia sull’approccio ermetico e neoplatonico sia sulle suggestioni combinatorie e

metafisiche di ascendenza lulliana, sia sui nuovi orientamenti della dialettica e della retorica26. Il

giudizio dei due studiosi è ineccepibile se si colloca ─come essi hanno fatto─ l’opera di Del Riccio esclusivamente all’interno della trattatistica mnemotecnica. Nuovi motivi di interesse emergono invece se cambiamo il punto di vista. Nel prossimo paragrafo proveremo a riesaminare quest’opinione sulla mnemotecnica delricciana, analizzando dettagliatamente i contenuti dell’Arte della memoria locale in rapporto con gli spazi del giardino ideale.

Negli stessi anni─siamo intorno al 1595─, Del Riccio incominciò a redigere anche le opere

enciclopediche di soggetto agronomico, l’Agricoltura Sperimentale e l’Agricoltura Teorica 27.

Tra alcuni manoscritti pervenutici di queste opere, quello della Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze è il più completo e pertanto esso sarà oggetto della nostra indagine28. Mentre la Teorica è

21 Sul Ligozzi come pittore delle immagini naturalistiche si veda L. Tongiorgi Tomasi (a cura di), I ritratti di piante di Iacopo Ligozzi, Pacini editore, Pisa, 1993.

22 Sul Casabona si veda F. Garbari e L. Tongiorgi Tomasi, Il giardiniere del Granduca. Storia e immagini del Codice Casabona, Edizioni ETS, Pisa, 1995.

23 Su Gaddi e la sua influenza sulla cultura fiorentina si veda C. Acidini Luchinat, “Niccolò Gaddi

collezionista e dilettante del Cinquecento”, Paragone, 1980, pp. 141-175.

24 A. Del Riccio, Arte della memoria locale, Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze, ms. Magl. II, I, 13. 25 Sulla valutazione sull’opera mnemonica di Del Riccio dagli studiosi dell’arte della memoria cfr. P.

Rossi, Logic and the Art of Memory, cit., pp 225-226; F. A. Yates, The Art of Memory, cit., pp. 239-242; L. Bolzoni, Il teatro della memoria: studi su Giulio Camillo, Liviana Editrice, Padova, 1984, pp. 47-50. Sia Yates che Rossi che Bolzoni ne sottolineano la carattere piuttosto tradizionale, considerando quest’ opera come manuale tradizionale di tecnica per la memorizzazione meccanica.

26 Cfr. P. Rossi, Logic and the Art of Memory, cit.; F. A. Yates, The Art of Memory, cit.

27 Secondo F. Tani sarebbe possibile ipotizzare che ne esistesse almeno una versione preparatoria scritta

prima del 1590. Cfr. F. Tani, Il manoscritto dell’Agricoltura sperimentale di Agostino Del Riccio, cit., pp. 12-13.

28 A. Del Riccio, Agricoltura Sperimentale; Agricoltura Teorica, Firenze, B.N.C., ms. Targioni Tozzetti

56, I-III. Le bibliografie degli altri manoscritti delle opere sono seguenti: Id., Agricoltura Sperimentata

libro secondo, Biblioteca Estense Modena, Ms.α H 3.5 It.400; Id., AgricolturaSperimentale, Firenze,

Biblioteca Universitaria di Medicina, Ospedale di Careggi-Firenze. Ms. R 210.2; Id., Libro di Pietre, et

Agricoltura, Biblioteca Estense Modena, ms. Campori 624γ B.2.9; Id., Trattato di Agricoltura

un manuale tecnico per gli esperti che tratta sinteticamente della cura delle piante nei dodici mesi dell’anno, la Sperimentale è un’enciclopedia agronomica per i principianti e, per questo, illustra minuziosamente tutte le tecniche dell’orticoltura e fornisce innumerevoli notizie sulle caratteristiche delle varie piante. In quest’ultima opera è contenuto un capitolo intitolato Del

giardino di un Re, nel quale il domenicano descrisse un suo affascinante progetto di giardino

reale.

All’esordio della stessa opera, inoltre, l’autore annuncia una futura stesura di altri due volumi correlati che avrebbero dovuto raccogliere illustrazioni colorate, dedicate rispettivamente ai fiori e alla frutta. Purtroppo entrambe le opere non ci sono pervenute. Di questi due libri, il domenicano menziona spesso quello sui fiori, illustrato da Vincenzo Dori, artista di cui non abbiamo altre notizie. Secondo Del Riccio in questo libro erano stati raffigurati realisticamente “tutti i fiori con suoi bei fiori et foglie verdeggiante altresì con le cipolle e barbe o tube” che si potevano vedere a Firenze fino all’anno 1595 e la sua realizzatione si deve al finanziamento della

famiglia di Sommai29. Dal momento che l’autore si riferisce anche alle illustrazioni dei vari

strumenti per “aver l’acque a’ giardini”, le quali avrebbero dovuto essere aggiunte alla fine del libro, è chiaro che questi trattati agronomici erano stati concepiti come un’enciclopedia illustrata

dell’agricoltura30.

Verso il 1597 Del Riccio scrisse la sua presunta ultima opera, l’Istoria delle pietre, che rimase,

purtroppo, incompleta31. Vi si trattano le varie pietre e gemme dal punto di vista scientifico,

esoterico ed estetico e si offrono numerose informazioni che riguardano opere d’arte del tardocinquecento fiorentino. L’autore mostra anche qui l’intenzione di far illustrare questo libro dall’“eccellente maestro Vincenzo Dori Fiorentino” per la famiglia di Sommai. Tuttavia a causa della morte del pittore – dice l’autore – queste “due tavole” o “due libri” dipinti erano rimasti

incompleti e non ci sono stati tramandati32. Accanto a queste opere il domenicano redasse anche

un piccolo libretto, a completamento dei trattati di agricoltura, intitolato Libro dei Fiori, suddiviso per mesi, nel quale si trattano le piante che fioriscono nel corso dell’anno in ordine

alfabetico33.

sperimentale di Agostino Del Riccio, cit., pp. 110-141; E. Olita, Giardino e orti, cit., pp. 73-77.

29 A. Del Riccio, Agricoltura Sperimentale, cit., Firenze, B.N.C., ms Targioni Tozzetti 56, I. cc.76v-77r.

Quando citeremo i brani dal capitolo “giardino di un Re” (ibid., tomo III, cc.42r-92v) ci serviremo dell’edizione curata da D. Heikamp citata sopra, mentre per il resto dell’opera (tomo I - III, c.41) consulteremo l’edizione critica curata da L. Tongiorgi Tomasi.

30 Ibid., cc. 43v, 48r.

31 Cfr. A. Del Riccio, Istoria delle pietre, a cura di R. Gnoli e A. Sironi, cit., cc.3r-10v.

32 A. Del Riccio, Agricoltura Sperimentale, cit., Firenze, B.N.C., ms Targioni Tozzetti 56, I. cc. 103r, 109r.

Anche nel capitolo “Del giardino di un re” l’autore menziona un libro illustrato sulle pietre dipinto da Vincenzo Dori. Cfr. Ibid., III, c. 61v.

33 Questo trattato ci è pervenuto in quattro redazioni: Biblioteca dell’Università di Firenza, Botanica ms.

Tra le opere di argomento agronomico, ciò che è maggiormente interessante dal punto di vista mnemotecnico ed enciclopedico è la “Tavola universale”, che il domenicano aggiunse alla fine dell’Agricoltura Sperimentale. Anche se ci sono pervenute soltanto alcune parti attraverso alcuni manoscritti conservati nella Biblioteca Estense di Modena (ms. CAMPORI 623γD I.16, cc. 323-332), l’autore ne fa riferimento nel manoscritto fiorentino che è stato oggetto della nostra analisi e pertanto possiamo considerarla come parte integrante dei trattati agronomici. Si tratta di un indice di piante organizzato alfabeticamente. Alcuni riferimenti a tali tavole si trovano anche nel suo trattato mnemotecnico e in quello sulle pietre. Infatti in questo ultimo l’autore dice “chi desidera trovare ogni pietra vada alla tavola universale che farò a questo libro, sì come anco si è

fatto da me a tutti i nostri libri che abbiamo composti”34. È noto che il sistema dell’indice si

sviluppò ampiamente nel corso del Cinquecento in relazione al forte incremento della

produzione editoriale. Secondo Ann Blair i primi indici si chiamavano proprio “tavole”35. Esso

non solo favorisce, come Del Riccio stesso sottolinea ripetutamente36, la consultazione dei dati,

ma anche ha stretto rapporto con lo sviluppo dell’enciclopedismo, dei libri di luoghi comuni e dell’arte della memoria, di cui avremo occasione di parlare nel quarto capitolo dedicato al “teatro universale” di Samuel von Quiccheberg.

Oltre alle opere sopracitate, Del Riccio nel tomo secondo di Agricoltura Sperimentale elenca altre opere tra le quali vengono nominati anche i libri “del imprese” e “il libro delle meditationi

de’ sette giorni della settimana”37. In altri luoghi, inoltre, il domenicano menziona anche il “libro

de’ proverbi”38 che viene chiamato altrove il libro “di proverbi e detti”39. Non possiamo sapere,

purtroppo, se il domenicano abbia realmente redatto queste opere, poichè esse non ci sono pervenute. Tuttavia il riferimento al concetto di “impresa” e “proverbi e detti” è molto importante per il discorso che intraprenderemo, dal momento che il nostro frate mostra un notevole interesse per questo tipo di letteratura simbolico-morale. Affermatasi tra il Cinquecento e il Seicento, la letteratura dell’“impresa” si configura come l’espressione di uno stile figurativo-simbolico ed aveva uno stretto rapporto sia con l’arte della memoria sia con la storia

34 A. Del Riccio, Istoria delle pietre, cit., cc. 96v-97r.

35 A. Blair, “Annotating and Indexing natural Philosophy”, in M. Frasca-Spada e N. Jardine (a cura di), Books and the Sciences in History, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pp. 69-89.

36 “ [...] tu con facilità potrai andare alla tavola universale di questa opera che ti mostrerrà con ordine ogni

cosa, ma sarà tavola abbondante come quella di San Tomaso d’Aquino che è stata fatta per ritrovare le cose principali delle sue grandi et belle opere. Invero è tavola utile che si puote dir che sia fatta per modo di conclusioni che i dotti studiono quella, si ricordono delle materie et dottorine buone e sante abbracciate da’padri et concilii di Santa chiesa, così userò di fare le tavole a’ nostri libri, et ognun dirà quel che gli piace, et a chi la non piace, sputi.” A. Del Riccio, Agricoltura Sperimentale, cit., Firenze, B.N.C., ms. Targioni Tozzetti 56, III. cc. 51v-52r.

37 A. Del Riccio, Agricoltura Sperimentale, cit., Firenze, B.N.C., ms Targioni Tozzetti 56, II. c. 300v. 38 “ma per non menare il can per l’aia come si dice nel nostro libro de’ proverbi che ho fatto, [...] ”, ibid,

III. c. 23v.

naturale. D’altra parte la raccolta dei “detti”, cioè frasi brevi a carattere morale-allegorico, ci fa ricordare proprio i libri contemporanei di luoghi comuni, che erano anch’essi raccolte di sentenze etiche. Queste due concezioni, l’impresa ed i luoghi comuni, sono essenziali per comprendere il pensiero di Del Riccio. Su questo torneremo più diffusamente nel prossimo capitolo.

A prima vista, dunque, sembra che tra queste opere, che riflettono la grande curiosità dell’autore, non ci sia un reale rapporto, ma da una loro attenta lettura risulta chiaro che i vari argomenti esposti sono collegati in modo organico con riferimenti reciproci. Nell’Agricoltura

Sperimentale, per esempio, l’autore fa riferimento in vari luoghi al Libro dei Fiori40, all’Istoria delle pietre41, all’Arte della memoria locale42. Cosicché per valutare giustamente il pensiero di

Del Riccio è necessario esaminare le sue opere come un unico corpo organico, il cui studio meriterebbe di essere sviluppato ed approfondito ulteriormente per cogliere l’aspetto enciclopedico-mnemonico sia nel campo dell’arte che nella scienza naturale in generale nel tardocinquecento italiano.

Ad un esame del contenuto dell’Arte della memoria locale sarà dedicata la prima parte di questa mia argomentazione, passerò quindi ad analizzare specificamente il rapporto fra la mnemotecnica di Del Riccio ed il suo giardino ideale, considerando l’influsso del topos del locus

amoenus, cui si è precedentemente accennato. Con questo approccio ritengo sia possibile

analizzare le opere del domenicano fiorentino sotto una nuova ottica, offrendone una nuova lettura storico-critica.

3. A. Del Riccio, Arte della memoria locale.

Nell’Arte della memoria locale, redatta nel 1595, le regole mnemoniche sono raggruppate in

40 “ [...] puoi da per te stesso vedere i nostri libri, che i fiori son chiamati quasi tutti i dodici mesi

dell’anno; altresì se vuoi haver maggior diletto, piglia il libro dipinto de’ fiori con i suoi propii colori [...] ”, A. Del Riccio, Agricoltura Sperimentale, cit., Firenze, B.N.C., ms Targioni Tozzetti 56, III. c. 65v. Altri luoghi in cui l’autore menziona al libro dei Fiori o al libro dipinto dei fiori: I. cc. 24v-25r, 76v, 83v, 116v, 119v; II. cc. 355v, 381v, 419r, 457v; III. cc. 9r, 13r, 49v-50r, 65v.

41 “ [...] vi (scil. grotta) fussero molti diaspri et pietre horrevoli, che io qui non dirò, imperoché ho

favellato a pieno nel nostro libro delle pietre.”, A. Del Riccio, Agricoltura Sperimentale, cit., Firenze, B.N.C., ms Targioni Tozzetti 56, III. c. 84v. Altri luoghi in cui l’autore menziona all’Istoria delle pietre sono: nel primo tomo, cc. 5r, 46v, 105r; nel secondo tomo, c. 374v: nel terzo tomo, cc. 43v, 61v, 84v.

42 “Altresi in dirizzo a medesimi il libro che ho fatto della memoria locale cosi ancora il libro delle

pietre.”, A. Del Riccio, Agricoltura Sperimentale, cit., Firenze, B.N.C., ms Targioni Tozzetti 56, I. c. 5v. Altri luoghi in cui l’autore menziona all’Arte della memoria locale sono: nel secondo tomo, c. 289r, 300v.

sette capitoli, ognuno dei quali è paragonato rispettivamente al Re e a suoi sei vassalli. Nella prima pagina di ogni capitolo è infatti offerta una immagine di questi personaggi che riassume il contenuto dei singoli capitoli, illustrandone gli argomenti più importanti attraverso abiti e gesti,

come ben si vede nell’immagine di un Re, di cui tratteremo qui di seguito (fig. 2-a)43.

Esamineremo in sequenza i suddetti personaggi.

“Prima regola detta da me Re et memoria locale” (1r-5r)

Nel primo capitolo si descrive la natura della memoria e la sua utilità. “Essendo la memoria

madre delle scienze”, si deve cercare di perfezionare questa potenza naturale (1r)44. L’arte, per

mezzo della quale si può in breve tempo memorizzare qualunque oggetto o argomento, viene paragonata ad un Re potentissimo e ricchissimo il quale pone la propria mano sulla testa dove si risiede appunto la capacità mnemonica (fig. 2-a). Questa facoltà è utile ai predicatori, agli oratori e agli studenti (5r). Si tratta di un paragone per noi particolarmente interessante, se si tiene presente il fatto che il progetto di giardino ideale di Del Riccio è dedicato proprio ad un Re. Sebbene non possiamo identificare precisamente questi due re, ritengo sia possibile comunque scorgere uno stretto rapporto che intercorre tra l’arte della memoria locale ed il giardino ideale. Tenendo a mente questo paragone, passiamo ad analizzare i capitoli successivi.

“Seconda regola nominata luoghi et Consiglier primo” (6r-14v)

Nel secondo capitolo, che si riferisce ad un “Consiglier primo” che pone la propria mano sul mappamondo nel quale sono illustrati i luoghi del mondo (fig. 2-b), si definiscono le regole per l’individuazione dei luoghi, le cui condizioni essenziali sono la luminosità, la costanza, l’intervallo ragionevole tra loro ed un loro ordinato concatenamento. Ci sono due tipi di luoghi: quelli “comuni che non ritengono sempre le cose imparate a mente” (per la memoria temporanea); mentre i secondi sono quelli che “insegnano ritenere a mente tutto quel che s’inparato (sic) per memoria locale” (cioè per una memorizzazione non occasionale) (8r). Innanzitutto si scelgono spazi familiari come, ad esempio, palazzi, chiese, piazze, strade, in cui si collocano le figure. Intervalli ideali sono quelli posti tra 6 ~ 8 braccia, ma nel caso in cui gli spazi

43Questo tipo di immagini che ricapitolano il contenuto di un libro o di un capitolo, che si definisce anche

“Bildeinsatz”, funzionava tradizionalmente come un genere di schema mnemonico. Cfr. M. Carruthers,

The Craft of Thought, cit., pp. 199-203. Sul rapporto tra fronzespizi e l’arte della memoria, si veda L.

Tongiorgi Tomasi, “Il simbolismo delle immagini: i frontespizi delle opere di Kircher”, in M. Casciato, M. G. Ianniello e M. Vitale (a cura di), Enciclopedismo in Roma barocca, cit., pp. 165-175.

44 Ogni volta dopo una citazione dell’opera Arte della memoria locale verrà indicato il numero della

pagina da cui è tratta. Nel caso del capitolo “Giardino di un Re” nell’opera Agricoltura sperimentale metteremo una “R” davanti a tale numero.

scelti siano modesti, la distanza può essere anche meno di un braccio. I luoghi preferibili che articolano lo spazio prescelto sono porte, finestre, statue, tabernacoli, altari, pali, cantoni, scale, banchi, armadi, pitture, ecc. Oltre a questi, possono esser scelti altri luoghi facili da ricordare (13r). “E se non vi sono tanti luoghi ci hai a mettere cose posticcie” (8v), puoi cioè collocare tu stesso segni, marchi od oggetti di tua invenzione.

Benché tutte queste regole pratiche risultino fedeli alla tradizione mnemotecnica, Del Riccio introduce un’interessante indicazione, usando nuovamente un paragone col Re. “Se tu ... vuoi essere universale fa d’havere assai luoghi ... e fa come fanno i re potentissimi e ricchissimi che hanno ne lor’gran palazzi molte stanze” (13v). In altre parole, si usano le stanze di palazzo reale come luoghi (loci) e si considerano gli oggetti di valore custoditi in ogni stanza del palazzo come

figure (imagines) per la memoria.

Da questo espediente emerge chiaramente come il domenicano descriva i palazzi reali colmi di oggetti preziosi e rari, che ricordano le collezioni e le Wunderkammern coeve, collezioni che esigono ovviamente una inventariazione: “in una (stanza) vi sara l’anticaglie, in un’altra i panni d’Arazzo, in un’altra la loro argenteria, in un’altra le gioie, in altre stanze l’armi da guerra si offensive come defensive, in altre le Vettovaglie per mantener gl’exerciti” (13v).

Si noti che Del Riccio usa sempre il termine “stanza”. Torneremo più avanti sul problema di tale espressione ed sul suo uso come luogo della memoria.

“Terza Regola nominata figure et Consiglier secondo” (15r-29v)

È importante che le immagini debbano suscitare impressione e stupore, anche se è preferibile che esse siano “reali”. Per agevolare il sistema di costruzione delle immagini e la creazione delle figure che rappresentano direttamente quelle cose che devono essere memorizzate e che si raffigurano anche indirettamente usando metafore, similitudini, allegorie e giochi di parole, Del Riccio inserisce una lunga lista dei nomi in ordine alfabetico utili per la creazione di immagini delle memoria.

Ne riporto di seguito le categorie con i numeri dei nomi elencati, che attestano l’ampiezza e la varietà delle entità previste: (i nomi di) fiumi (110), pesci (183), pietre e gioie (67), piante piccole (107), fiori (110), quadrupedi (54), alberi e piante grandi (60), uccelli (119), nomi di uomini (142), nomi di donne (72), città (399), lavori, professioni ed arti (385), sante e beate (75), santi e beati (179), casate fiorentine (352).

Secondo il domenicano si possono redigere simili ulteriori liste, anche per quanto riguarda gli animali velenosi, i legumi, i frutti, i colori di sete o panni, le armi e tutti gli strumenti guerreschi, ecc. Da questi elenchi, emerge chiaramente l’interesse tutto enciclopedico per l’intera attività

umana (città, professioni, arti) e, in particolare, per la storia naturale (animali, piante, pietre)45.

“Quarta Regola da me detta Linea retta e nominativo primo” (30r-44v) “Quinta Regola da me detta linea circulare e nominativo secondo” (34-38v) “Sesta Regola da me detta linea Trasversale e nominativo terzo” (39-44v)

Nei tre capitoli seguenti, Del Riccio introduce tre sistemi per la collocazione dei “luoghi” negli spazi, cioè la “linea retta”, la “linea circulare” (fig. 2-c) e la “linea traversale”. Mentre per i primi due egli propone come luogo di memoria l’immagine di un corpo umano, dividendolo secondo una linea retta o circolare, l’ultimo metodo può essere applicato a qualunque spazio, suddividendolo nei vari luoghi per contenere le immagini della memoria. Tutti e tre metodi sono illustrati con numerosi esempi concreti. Fra di essi risultano particolarmente interessanti, da un punto di vista della storia dell’architettura, quelli proposti per la “linea traversale”, che suggeriscono, come luoghi di memoria, spazi urbani della Firenze contemporanea, per cui si scelgono, come luoghi per contenere le immagini, le botteghe e le chiese che si affacciano sulla Piazza della Signoria, oppure le colonne e le statue della Loggia dei Lanzi, ecc (42v-44r). Si elencano in totale dodici esempi. In tutti i casi, ad ogni luogo si attribuiscono numeri come, per esempio, “Al primo luogo...vi metto (prima immagine). Al secondo luogo...vi metto...”, così via, continuando fino ai numeri 20 e 30. Da ciò risulta che è essenziale, per l’arte della memoria locale, memorizzare una serie di immagini corredate da numeri e luoghi.

“Settimo Regola da me nominata Cibo et Servitore” (45-48)

Secondo il domenicano fiorentino, per usare efficacemente questo sistema mnemonico, è importante evitare di memorizzare troppe cose contemporaneamente. Come noi mangiamo cibi varie volte nel corso della giornata, nello stesso modo va usata, egli dice, l’arte della memoria. “Se vuoi inparare a mente dugento concetti o dugento articoli fa prima d’Averli scritti i un tuo

libretto et avendogli messi tutti per via di numeri in cominciando da uno fino a duegento...”

(46r-46v).46

Inoltre, dopo aver diviso una giornata in 20 parti, impara a mente 10 item ogni volta usando l’arte della memoria locale.

45 La lista delle pietre e gioie e quelle di alberi e piante contengono molti reperti discussi nei suoi libri di

mineralogia ed agricoltura. Cfr. A. Del Riccio, Istoria delle pietre, cit.; Id, Agricoltura sperimentale, cit.

Da quanto abbiamo analizzato sinora può risultare, come già si accennava, che l’arte della memoria proposta dal nostro autore costituisca un metodo semplice e pratico, che mira a memorizzare oggetti e concetti, senza alcun rapporto con la connotazione metafisica, come abbiamo già visto, inerente all’arte della memoria contemporanea. Tuttavia, come già detto, ritengo necessario considerare questi precetti mnemonici di Del Riccio come principi per la costruzione spaziale del suo giardino ideale, al fine di poter valutare il trattato in una nuova ottica.

4. Il giardino ideale di Agostino Del Riccio e il topos di locus amoenus.

Prima di cominciare ad esaminare il giardino ideale di Del Riccio, occorre considerare che il dominicano lo progettò, come si diceva, per un Re. Poiché egli era in strette relazioni con il granduca Francesco I de’ Medici (1541-87) e nel suo progetto del giardino si trovano, come vedremo, numerose e frequenti menzioni relative ai giardini medicei contemporanei come Pratolino, Castello e Boboli, ritengo sia ipotizzabile che con la parola “Re”, che si trova sia nell’Arte della memoria locale che nell’Agricoltura sperimentale, egli alluda proprio al Granduca di Toscana. Se è così, sarebbe assai interessante individuare nelle sue opere, soprattutto nelle sue prescrizioni mnemoniche e nei vari elementi del suo giardino ideale, le allusioni al clima artistico e scientifico del Granducato mediceo tardocinquecentesco.

Il giardino ideale che Del Riccio progettò nel suo trattato agrario è dunque incluso nel capitolo intitolato “Del giardino di un Re” (R42v-92v). Lo si potrebbe considerare come un progetto che ne presupponga la realizzazione, perché è certo che esso non costituisce semplicemente un prodotto della sua fantasia, soprattutto se teniamo conto dei suggerimenti pratici e concreti presenti nell’opera. Ciò si può dedurre anche dal fatto che Del Riccio afferma, ripetutamente, che il suo giardino o gli elementi di esso “non [...] sono miei trovati e cantafavole” (R55r), anche se nel testo non compaiono mai progetti grafici specifici.

Il complesso architettonico descritto da Del Riccio consiste di quattro elementi principali e cioè: 1) il palazzo reale e i suoi edifici ausiliari (R43v-47r); 2) il giardino dei fiori (R47r-51r); 3) il giardino dei frutti nani (R51r-54r); 4) il bosco regio (R54r-92v). Il domenicano non indica il rapporto reciproco tra questi quattro elementi.

Fra questi, nel presente capitolo, analizzeremo più in dettaglio il giardino dei fiori ed il bosco regio, considerandoli dal punto di vista dell’arte della memoria. Prima di addentrarsi nel complesso architettonico del giardino è importante però soffermarci sul contesto culturale in cui questo progetto è stato concepito.

Innanzi tutto Del Riccio parla della finalità e degli usi di un simile giardino. Se un Re vuole allontanarsi temporaneamente dai tumultuosi affari di Stato e riposare in un ambiente calmo e sereno, è opportuno che egli si ritiri in “ameni et suntuosi giardini”, ovvero in un “bel bosco”, in cui i re solitamente “si ricreano con leggere qualche poesia piacevole”, ascoltando i canti dell’uccelli o vedendo gli animali lottare o giocare fra loro. Per ottenere “luoghi così ameni e dilettevoli”, è necessario costruire il giardino di un Re (R 42), in cui sia presente “l’acqua cristallina”, “un giardinetto murato che sia pieno di fiori” e “l’ameno bosco”, dove egli possa riposare d’estate nell’aria rinfrescante (R43r). Come già abbiamo accennato nell’introduzione, si sottolineano qui la bellezza, il piacere e l’amenità del giardino, secondo il tradizionale topos letterario del locus amoenus, così ben trattato da Ernst Robert Curtius, che ha condotto una

ricerca approfondita su questo tema nella cultura medievale47.

Nella letteratura occidentale ricorrono, fin da Omero, descrizioni di paesaggi ideali ed ameni angoli paesistici, definiti da Curtius come loci amoeni, che costituiscono appunto topoi descrittivi di ambienti naturali. Elementi essenziali di questa tipologia paesaggistica sono ombre rifrescanti, un albero o un gruppo di alberi, una fonte zampillante, un ruscello cristallino, un prato tenero, una grotta, il canto degli uccelli, una tenue brezza, numerosi fiori, erbe aromatiche, un ampio porticato, verzieri, vino. È opportuno che vi siano specie di alberi e di fiori più numerosi possibile, tanto che a volte le descrizioni si possono configurare come veri e propri cataloghi. Un simile luogo spinge a poetare, filosofare e scrivere. Ricordiamo come anche Fedro

di Platone sia un’opera che si svolge proprio sotto l’ombra di un platano48.

Ciò che interessa, ai fini della nostra trattazione, è soprattutto la possibile relazione che si instaura tra questo topos e lo spazio del giardino. Per certi aspetti, infatti, il giardino è l’angolo di terra ameno per eccellenza, in cui la natura viene addomesticata in modo che vi si instauri un

rapporto ideale tra uomo e natura49. Ne consegue che questo spazio privilegiato è un luogo

creativo dove nasce e si sviluppa la conoscenza della legge naturale e degli uomini che la possiedono.

47 E. R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelater, A. Francke Verlag, 1948, cap. 10,

“ Die Ideallandschaft” pp. 189-207. (trad. it. a cura di R. Antonelli, Letteratura europea e Medio Evo

latino, La Nuova Italia, Firenze, 1992, pp. 207-226.) 48 Platone, Fedro, 229A-230C.

49 La bibliografia sul giardino come locus amoenus e sull’attività intellettuale nel giardino è assai vasta e

pertanto ricordiamo qui solo alcuni fra gli studi che abbiamo consultato: D. Coffin, Gardens and

Gardening in Papal Roma, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1991, p. 20; A. Cunningham,

“The Culture of Gardens.”, in N. Jardine, et. al. (a cura di), Cultures of Natural History, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 38-56; M. Fagiolo e M. A. Giusti, Lo specchio del paradiso, cit., cap. “Giardino chiuso e locus amoenus”, pp. 16-29; G. Lamarche-Vadel, Jardins secrets de la

Renaissance, cit., pp. 46-58 ; D. Duport, Le jardin et la nature. Ordre et variété dans la littérature de la Renaissance, Droz, Genève, 2002, pp. 309-335.

Come Massimo Venturi Ferriolo ha messo in risalto, l’idea di giardino nelle civiltà antiche aveva stretti rapporti simbolici con concetti e figure quali divinità, fertilità, vitalità, femminilità e

sapienzia50. Questo rapporto è una presenza costante in tutta la storia del giardino. Per esempio i

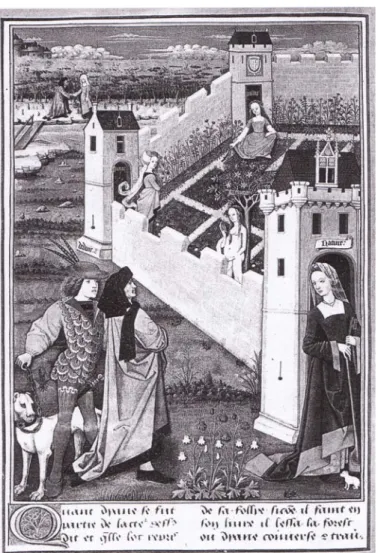

giardini medievali, soprattutto quelli dei conventi, furono considerati come luogo sacro e confortante che rappresenta immagini paradisiache sia dell’Eden che della Città Celeste, evocando nel contempo l’idea del “giardino chiuso”, la “fonte sigillata” del Cantico dei Cantici. In altre parole, il giardino monastico è lo specchio attraverso il quale l’uomo medievale contempla Dio. D’altronde nella letteratura medievale viene sovente raccontato di giardini ameni e secolari in cui si svolge la storia cavalleresca dell’amore, come il Roman de la Rose (fig. 3). Fu generale la loro forma quadrata, cinta da un muro merlato e divisa in quattro parti dai sentieri che si incrociano al centro dove si colloca una fonte o un albero. Se da una parte questo tipo di giardino medievale, che possiamo definire hortus conclusus, è sostituito dal nuovo stile del giardino rinascimentale che si basa su un innovativo principio prospettico e sul canone dell’architettura classica, esso continua tuttavia a soppravivere, mantenendo la connotazione di paradiso religioso e secolare, immediatamente accanto ai palazzi o alle ville come “giardino

segreto”, riservato all’uso privato del padrone51.

Se si tiene presente questo argomento, dalla lettura della descrizione di Del Riccio risulta chiaramente come il suo giardino ideale sia conforme alle regole del sudetto topos e alla tradizione simbolica del giardino. Oltre agli elementi e alle citazioni sopra fatte, ricordiamo anche come la parola “ameno” venga usata ripetutamente quando il domenicano allude alla condizione del luogo (R43v, R47r) e descrive la bellezza del bosco regio (R79r, R83r, R87v, R88v).

Riguardo agli elementi compositivi, dentro il giardino dei fiori “si veggono tutte le piante piccole et grandi che producono fiori” (R47r), mentre nel bosco regio, in cui sono collocate trentadue grotte, “entro la state habbino non picciol rifrigerio, poscia che non siano offese tanto da raggi di Febo” (R43r). Tutti questi sono caratteri che ricorrono nel paesaggio ideale della tradizione letteraria, così che un Re va “a l’ombra a leggere e filosofare”, oppure va “per le strade pulite leggendo o meditando con molto diletto” (R54v).

Quindi il giardino di un Re si addice perfettamente al topos di locus amoenus, sia per quanto concerne gli elementi compositivi, sia per le sue finalità e il suo uso come luogo adeguato per filosofare e poetare.

Se è così, dobbiamo chiederci quale tipo di attività intellettuali si svolgevano nel suddetto giardino e quali effetti esse potevano produrre sulle composizioni spaziali del giardino stesso?

50 Cfr. M. Venturi Ferriolo, Nel grembo della vita. Le origini dell’idea di giardino, Guerini e Associati,

Milano, 1989.

51 G. Venturi, “Origine e sviluppo del giardino ‘segreto’.” in M. Mosser e G. Teyssot (a cura di),

Vediamo di analizzare questo problema dal punto di vista dell’arte della memoria.

5. “Il giardino di un Re” e l’arte della memoria locale.

5.1. L’arte della memoria nel “giardino dei fiori”.

I riferimenti ad un “Re” che si trovano sia nell’arte della memoria, che nel suo progetto del giardino ideale ci mostrano dunque lo stretto rapporto che intercorre tra l’Arte della memoria

locale e l’Agricoltura sperimentale. Sul problema dell’arte della memoria nel “giardino di un

Re”, due studiosi, Detlf Heikamp e Hervé Brunon hanno condotto ricerche pionieristiche,

sopratutto dal punto di vista dell’enciclopedismo tardocinquecentesco52. Sulla scia dei loro studi,

proviamo ad analizzare questo giardino attraverso l’angolo visuale architettonico, confrontando concretamente la composizione spaziale del giardino con i precetti dell’arte della memoria locale.

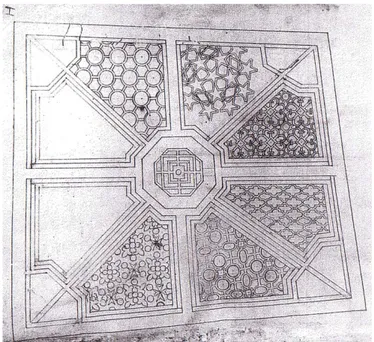

Il “giardino dei fiori”(R47r-51r), situato in un luogo “ameno”, uno dei quattro elementi principali del progetto di Del Riccio, si configura come una sorta di orto botanico destinato alla coltivazione di vari e pregevoli campioni vegetali. È costituito da uno spazio quadrato largo e lungo 200 braccia (117m ca.), il cui interno è diviso in otto trapezio (= “quadrato”) da viottoli che si incrociano al centro formando un’isola ottogonale (R48r). Questi otto quadri vengono contrassegnati rispettivamente con otto lettere dell’alfabeto da A ad H, il cui interno è ulteriormente suddiviso in scompartimenti minori creando così aiuole di varie forme, ad esempio, ovali, rotonde, esagonali, stellari, a forma di cuore o di mandorla (ibid). Accanto ad ogni scompartimento si deve porre

“un quadretto di marmo biancho ove vi sia il numero primo; nel secondo quadretto a modo di stella vi sia il dado di marmo che vi sia il numero due. Il terzo dado vi sia fatto con lo scarpello 3. Così in tutti questi scompartimenti si ha da fare i numeri a quanti arrivino; se arrivassino bene a trecento, così si dee fare nel secondo quadro nominato B.” (R 49r)

In questo modo si numerano anche gli altri “quadrati”. Entro ogni scompartimento numerato, ognuno con una forma diversa, vengono piantati fiori profumati. Organizzando il giardino così,

52 D. Heikamp, “Agostino del Riccio, Del giardino di un re”, cit.; H. Brunon, “L’orizzonte enciclopedico:

la catalogazione del sapere nel ‘giardino di memoria’ di Agostino Del Riccio.” in G. Baldan

Zenoni-Politeo e A. Pietrogrande (a cura di), Il giardino e la memoria del mondo, Olschki, Firenze, 2002, pp. 59-75.

“con il tuo libretto a uso di repertorio che ha tal ordine che ha il giardino, tu possi trovare che

piante son in tutti i numeri della lettera” (R49r)53. Con questo sistema di organizzazione è quindi

consultabile il catalogo di tutte le piante coltivatevi54 (fig. 4).

È plausibile che la composizione del giardino dei fiori si modellasse su quella dell’orto botanico di Firenze curato da Giuseppe Casabona, dopo che era stato appena riorganizzato sotto la direzione di Niccolò Gaddi. Infatti altrove Del Riccio ne descrive minuziosamente lo stato nel

tardocinquecento55. L’orto botanico era diviso – dice il domenicano – in otto settori

contrassegnati rispettivamente dalle otto lettere A, B, C, D, E, F, G, H. Ognuno di questi settori era suddiviso, a sua volta, in piccoli scompartimenti numerati. Per la catalogazione delle specie vegetali coltivate nell’orto, veniva utilizzato un libretto, organizzato con le lettere e numeri. A questo riguardo riveste grande interesse una figura che appare nei manoscritti preparati dallo stesso Casabona verso la fine del Cinquecento per il progetto del terzo orto botanico di Pisa (fig.

5)56. Si tratta di una pianta dell’orto fiorentino che raffigura minuziosamente le varie forme delle

aiuole, tra cui sono presenti quelle rotonde, ovali, stellari, a cuore, cioè stesse forme che sono elencate da Del Riccio per il giardino dei fiori. Benché non si sappia se questa pianta sia una fedele riproduzione dello stato dell’epoca, possiamo dire con alta probabilità che in un certo periodo del tardo Cinquecento esistessero aiuole abbondantemente decorate nel giardino scientifico di Firenze, tanto da poter essere fonte di ispirazione per il giardino ideale del domenicano.

A questo proposito è sempre suggestiva l’indicazione di Giorgina Masson secondo la quale nel Cinque e Seicento con la parola “semplice” si poteva indicare sia le piante

medicamentose, sia quelle ornamentali57. Ne consegue che la distinzione tra i giardini

ornamentali e gli orti botanici tardocinquecenteschi, che si chiamavano spesso i giardini dei semplici, è più ambigua di quanto si possa immagninare. Da questa angolazione è interessante l’esempio di Giorgio Vasari il Giovane (1562-1625) che progettò nella sua Città ideale (1598) un sontuoso palazzo urbano per il principe (fig. 6). Ai fianchi di questo ultimo sono presenti due giardini geometrici a pianta centrale perfettamente identici, a uno dei quali è aggiunta la didascalia “Giardino per fiori”, mentre all’altro è messa la dicitura “Giardinetto per semplici”. In

53 Corsivo è mio.

54 Negli orti botanici coevi vigeva il medesimo sistema per la consultazione delle specie vegetali, cfr. G.

Porro, L’Horto dei Semplici di Padova, Venezia, 1591. Cfr. L. Tongiorgi Tomasi, “ ‘Extra’ e ‘Intus’”, cit., pp. 50-51.

55 A. Del Riccio, Agricoltura sperimentale, cit., BNCF, ms. Targioni Tozzetti 56, I. c. 75v; III. cc.

13v-14v.

56 Su questi manosctitti si vedano L. Tongiorgi Tomasi, “Projects for Botanical and Other Gardens: a

16th-Century Manual”, Journal of Garden History, 1983, vol. 3, pp.1-34; F. Garbari e L. Tongiorgi Tomasi, Il giardiniere del Granduca, cit.

57 G. Masson, “Italian Flower Collectors’ Gardens in Seventeenth Century Italy”, in D. R. Coffin (a cura

breve i fiori e i “semplici” possono essere coltivati in aiuole ornamentali dalla stessa forma58. Ritornando al giardino dei fiori, da quanto detto emerge lo stretto rapporto che intercorre tra la suddivisione del giardino e il sistema dell’arte della memoria locale. In questo caso gli scompartimenti (=aiuole) possono funzionare come loci di memoria e i fiori coltivati come

imagines. Se si considerano poi i caratteri che i luoghi mnemonici devono avere, lo spazio del

giardino dei fiori è indubbiamente conforme al criterio della luminosità e della costanza. Per quanto riguarda poi la diversità e l’ordine dei luoghi della memoria, cioè altri criteri indispensabili per la pratica dell’arte, questo giardino soddisferebbe le condisioni attraverso sia le varie forme di scompartimenti sia la divisione geometrica dei quadri “con mirabili ordine” (R43r). Un problema fondamentale è costituito dall’organizzazione dei luoghi per mezzo della numerazione, così come fondamentale risulta l’utilizzazione del “libretto” in cui è registrata una serie di coppie di luoghi (scompartimenti) ed immagini (fiori). Questo non è altro che un sistema pratico della mnemotecnica delricciana.

Ciò che maggiormente ci interessa sono poi i consigli forniti da Del Riccio riguardo alla coltivazione dei fiori. Alcuni fiori, egli dice, vanno coltivati in vaso e non piantati direttamente in terra, perché, spostando i suddetti vasi a piacimento, si possa riempire immediatamente il giardino con fiori a volontà (R50r). I vasi a disposizione sono mille. Sebbene questi non siano sufficienti a ricoprire l’intera area del giardino, è possibile cambiare la loro posizione, ottenendo una grande varietà di soluzioni cromatiche . Ciò significa il “giardino dei fiori” non presenta solo ‘luoghi’ finalizzati alla memoria permanente, suggeriti dal luogo dove sono coltivati i fiori nelle aiuole, ma anche ‘luoghi di memoria temporanea’ nei quali si può disporre e rimuovere liberalmente i campioni vegetali.

Tra i fiori coltivati si trovano specie nuove e esotiche, come ad esempio, “pomi d’Adamo” e “canne d’India”, oltre che delle specie rare come alcune bulbose provenienti dal vicino e lontano Oriente. È anche possibile potare alcune piante creando forme fantasiose come piramidi, mappamondi, draghi, stelle, vasi, secondo le regole dell’arte topiaria, tanto praticata nei giardini

coevi59. Così con questi fiori si producono forti impressioni che costituiscono precise immagini

mnemoniche.

L’uso dell’alfabeto per la suddivisione del giardino risulta ancora più interessante, se si tengono presenti le argomentazioni di Aristotele, che aveva raccomandato di usare otto lettere

dell’alfabeto greco (Α, Β, Γ, Δ, E, Z, H, Θ) come un mezzo per esprimere loci di memoria60. Se si

58 Cfr. G. Vasari il Giovane, La città ideale. Piante di Chiese (palazzi e ville) di Toscana e d’Italia

[Firenze 1597], a cura di V. Stefanelli, Roma, 1970, pp. 108-109.

59 Sul problema dell’arte topiaria, cfr. M. Azzi Visentini (a cura di), Topiaria: architetture e sculture vegetali nel giardino occidentale dall’antichità a oggi, Edizioni Fondazione Benetton Studi

Ricerche/Canova, Treviso, 2004.

60 Aristotele, De Memoria et Reminiscentia, 452a17-24. Cfr. R. Sorabji, Aristotle on Memory, Duckworth,

memorizzano gli oggetti collegandoli ad ogni lettera, egli dice, si può ricordare liberamente un oggetto seguendo l’ordine alfabetico in entrambi i versi o arrivarvi velocemente senza ripercorrere l’intero alfabeto. Questo sistema risulta più vero, se si considera che il giardino dei fiori ha una struttura concentrica e radiale che permette ovunque di invertire la direzione della scansione. Può esser inoltre interessante ricordare anche il fatto che l’ordine domenicano, a cui apparteneva Del Riccio, aveva sviluppato un sistema di consultazione biblica che usava sette

lettere (da A a G), combinando i numeri per la convenienza della memoria61.

È tuttavia necessario sottolineare a questo proposito il fatto che qui Del Riccio non accenna affatto di usare il suo giardino come luogo ideale per la mnemotecnica. Ciò si spiega considerando che questo progetto è incluso nel libro dell’agricoltura ed era dunque naturale concentrarsi esclusivamente nell’argomento agrario. Tuttavia, dall’esame della struttura spaziale e del sistema di consultazione, come abbiamo visto, emerge l’indicazione del possibile utilizzo del giardino dei fiori come luogo ideale per praticare l’arte della memoria locale.

Ritengo ipotizzabile che i lettori del libro mnemonico di Del Riccio abbiano potuto praticare facilmente quell’arte, utilizzando questo giardino come locus di memoria. Se si tiene conto inoltre del fatto che il domenicano scriveva di un sistema organizzativo simile a quello degli orti botanici coevi, si può ritenere che anche questi ultimi utilizzassero l’arte della memoria per la classificazione delle piante.

5.2. Le grotte del “bosco regio” e l’arte della memoria locale.

5.2.1. La composizione delle grotte e la metafora tradizionale di “grotta=memoria”

Il bosco regio, che è quadrato e per ogni verso lungo un miglio, viene diviso in quattro parti dai viottoli che si incrociano al centro del bosco. L’intera zona è circondata da un muro e pertanto possiamo considerarlo come un grande hortus conclusus. All’interno di queste quattro parti, composte di labirinti di alberi, si pongono otto grotte a intervalli di trenta braccia (cioè in totale

ci sono trentadue (=8×4) grotte nel bosco)62. Non c’è indicazione particolare per la collocazione

cit., pp. 29, 63; J. P. Small, Wax Tablets of the Mind: Cognitive Studies of Memory and Literacy in

Classical Antiquity, Routledge, London and New York, 1997, pp. 87-93.

61 M. Carruthers, The Book of Memory, cit., pp. 100, 154; A. Cevolini, De arte excerpendi. Imparare a dimenticare nella modernità, Olschki, Firenze, 2006, p. 34.

62 Sulla fortuna delle grotte nei giardini manieristici si vedano C. Acidini Luchinat, L. Magnani, M.

Pozzana (acura di), Arte delle Grotte. Per la conoscenza e la conservazione delle grotte artificiali. Atti del

convegno: Firenze, Palazzo Pitti-Rondo di Bacco, 17 giugno 1985, Sagep Editrice, Genova, 1987; P.

Morel, Les grottes manieristes en Italie au XVIe siecle. Theatre et alchimie de la nature, Macula, Paris, 1998; I. Lapi Ballerini e L. Maria Medri (a cura di), Artifici d’acque e giardini. La cultura delle gtotte e