14

Capitolo 2

Concezione della struttura di un velivolo

2.1 Introduzione

I moderni velivoli da trasporto civile hanno le seguenti caratteristiche strutturali:

- AR= 6-10 - t/c= 4%-15%

- Snellezza fusoliera Dfus/Lfus=10

Le strutture aeronautiche devono essere progettate per sopportare il carico “limite”, rispettando i requisiti previsti dalla normativa, il carico “estremo” senza cedimento.

Devono soddisfare ai requisiti “Damage tolerance” e a “Durability”. Il primo per garantire la sicurezza della struttura anche se danneggiata, il secondo per far si che il danneggiamento si manifesti il più tardi possibile nella vita operativa del velivolo, garantendo così l’economicità della struttura.

Per un ottimo progetto a fatica della struttura è di importanza fondamentale tenere di conto degli aspetti aeroelastici statici e dinamici. Tale problema è strettamente legato con la rigidezza della struttura.

2.2 L’ala

Le ali di qualunque classe di velivolo sono seggette sia ai carichi aerodinamici sia ai carichi di massa, quest’ultimi dovuti al peso della struttura stessa e del carburante imbarcato. Ogni sezione dell’ala, pensata come una trave incastrata è soggetta ad un momento flettente, ad un momento torcente e ad un carico di taglio.

La struttura sotto l’azione di tali carichi deve essere la più efficiente possibile. Si intende efficiente strutturalmente quando a parità di peso la struttura presenta le più alte tensioni, che però devono sempre essere al di sotto delle tensioni critiche di rottura del materiale.

In particolare , per i pannelli dorsale e ventrale dell’ala, la condizione dimensionante è definita dal momento flettente massimo, che si riscontra alla radice dell’ala.

15

Tale sollecitazione è equilibrata da forze interne che si sviluppano nella parte superiore e inferiore del cassone dell’ala con tensioni dipendenti dallo spessore della pelle e degli irrigidimenti.

Per le anime dei longheroni la condizione di carico dimensionante è data dal carico di taglio. Analizziamo ora il problema relativo al progetto di una trave, incastrata alla radice, soggetta a flessione pura.

Per un progetto ottimo si può partire da schemi elementari, considerando la struttura generica di un’ala come una trave elementare di sezione rettangolare incastrata alla radice.

A questo stadio possiamo conoscere la forma della sezione di radice ma non come è distribuito il materiale in apertura. Ora non facciamo ipotesi su come sia distribuito il materiale fra dorso e ventre, ma assumiamo t lo spessore medio del rivestimento irrigidito, e ipotizziamo che le tensioni varino linearmente in questo spessore.

Una volta note le dimensioni del cassone in larghezza w e in altezza h e noto il momento flettente Mx nella generica sezione dell’ala, possiamo ricavare l’indice di carico N agente

nella generica sezione trasversale dell’ala. Da questo punto in poi se sono noti gli spessori equivalenti dei pannelli dorsale e ventrale possiamo ricavare le tensioni massime agenti su di essi.

Possiamo così ricavare una relazione che lega il peso della struttura alle grandezze principali di progetto dell’ala [6]:

Il momento flettente Mx è un dato di progetto e h è legata alla scelta aerodinamica dei profili e

alla specifica in quanto condiziona l’imbarcabilità del combustibile, e di conseguenza sono considerati come dati di partenza.

Dalla relazione precedente si evince che data una certa forma della sezione del cassone alare, identificabile con l’altezza del cassone (h) e noto il materiale del pannello irrigidito, identificabile con il peso specifico del materiale γ [N/m3] e noto il momento flettente massimo Mx alla radice dell’ala, si ottiene la massima efficienza ponderale della struttura rendendo

massime le tensioni di lavoro. Si deve però capire se tali tensioni fanno lavare il materiale in campo elastico o in campo plastico.

16

Il problema per rendere massima l’efficienza ponderale e di conseguenza massimizzare le tensioni, a parità di penso, è legato al fatto che la parte dorsale del rivestimento è compresso e soggetto a fenomeni d’instabilità locale e euleriana. Infatti, il pannello è costituito dalla pelle e dai correnti.

Per il pannello ventrale, invece, è necessario l’esame dell’effetto combinato definito da una sollecitazione di compressione e di trazione (carico affaticante). Nel pannello ventrale c’è la possibilità che si presentino cricche di fatica e per questo il suo dimensionamento deve essere realizzato a fatica compatibilmente con i requisiti “Damage tolerance” e “Durability”.

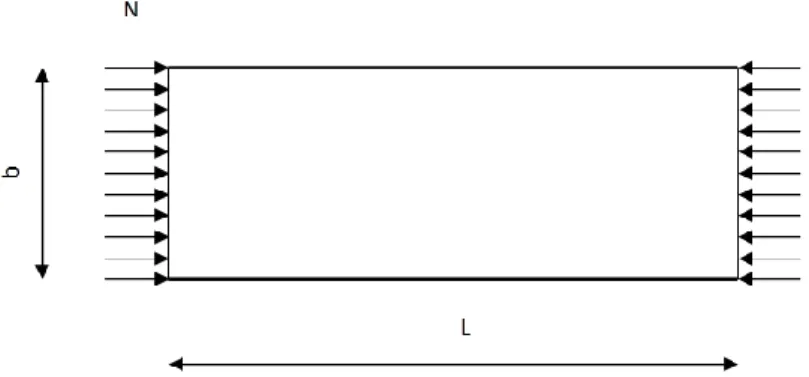

Il pannello dorsale può essere comparato ad una piastra soggetta ad un carico di compressione, N (“Indice di carico”, [N/m]), e di conseguenza sensibile ai fenomeni d’instabilità. Assumiamo la condizione d’instabilità come condizione critica di collasso della struttura. La fig. 2.1 riporta le dimensioni della piastra e la sua condizione di carico.

Fig. 2.1 Piastra caricata soggetta a fenomeni d’instabilità

Il comportamento è descritto dall’equazione di Von Karman [6] e giungiamo alla relazione che esprime l’indice di carico critico Ncr che porta all’instabilità della piastra per

compressione: E dato che:

17

Si perviene alla seguente relazione che riporta la tensione critica d’instabilità della piastra σcr:

Il modo convenzionale nella progettazione di velivoli civili per aumentare il carico critico d’instabilità Ncr consiste nell’ aumentare il numero delle linee nodali così da ridurre il valore

di b. Tale soluzione prevede l’impiego di elementi traviformi di irrigidimento longitudinale, chiamati correnti, dotati di sufficiente rigidezza flessionale e collegati alla lamiera del pannello di rivestimento con metodi opportuni. E’ una soluzione che richiede la presenza di vincoli trasversali intermedi (centine).

Gli elementi longitudinali (correnti) che caratterizzano questa soluzione di progetto sono soggetti al fenomeno d’instabilità euleriana. La tensione critica d’instabilità σcreur per una

trave soggetta ad un carico di punta Pcr è espressa dalla seguente formula [6]:

con EIx rigidezza flessionale della trave, A area della sezione trasversale della trave e L’,

lunghezza libera d’inflessione della trave, dipendente dal tipo di vincolo a cui è soggetta la trave.

Per evitare di avere valori troppo elevati di L’, che pregiudicherebbero l’ottenimento di un opportuno valore della tensione critica d’instabilità euleriana σcreul, per i correnti si pongono

all’interno del cassone alare delle centine trasversali opportunamente distanziate fra di loro. Le centine riducono la lunghezza L’ dei correnti. Devono, inoltre avere un’elevata rigidezza nel proprio piano in modo da consentire la comparsa di nodi nella lamiera di rivestimento del cassone e nel corrente longitudinale in direzione longitudinale. In sostanza, l’introduzione del corrente longitudinale, serve per aumentare la rigidezza flessionale del cassone e per diminuire la larghezza d’inflessione del pannello di rivestimento.

Aumentando la rigidezza flessionale del corrente aumenta l’energia di deformazione elastica

18

Si arriva ad un certo punto in cui la rigidezza flessionale del corrente è sufficientemente elevata da forzare un nodo nella deformata della lastra con conseguente incremento della tensione critica d’instabilità σcr.

Per quanto riguarda la progettazione dei pannelli dorsali di minimo peso ci atteniamo al criterio di Gerard [6]:

- condizione e necessaria e sufficiente affinché una struttura compressa risulti di minimo peso è che le varie forme d’instabilità si verifichino contemporaneamente. Una volta che il pannello irrigidito è sottoposto a quello sforzo critico σcr tutti i

componenti si devono instabilizzare contemporaneamente.

Dall’analisi della tensione d’instabilità euleriana per un pannello irrigidito è stata evidenziata la necessità di inserire nel cassone alare un certo numero di centine. Tali diaframmi trasversali devono essere sufficientemente rigidi da forzare la comparsa di una linea nodale in corrispondenza di ognuno di essi, all’avvenire della deformazione per instabilità del pannello irrigidito soggetto al carico di compressione. Le centine dunque svolgono una funzione di supporto nei confronti del pannello irrigidito che si appoggia su di esse.

Una volta che la centina ha raggiunto una rigidezza tale da forzare un nodo nel pannello irrigidito, ogni suo ulteriore aumento di rigidezza e di conseguenza di peso non può determinare un aumento della tensione critica d’instabilità della trave σcr .

In sostanza bisogna progettare la centina in modo che abbia la rigidezza tale da forzare il nodo nel pannello irrigidito in modo da provocare un’instabilità locale del pannello e non un’instabilità globale che potrebbe essere catastrofica in termini di sicurezza per la struttura.