Capitolo 3

La relazione tra struttura della contrattazione e

performance macroeconomica

3.1 Introduzione

L’esperienza macroeconomica dei paesi industrializzati nel corso degli anni successivi alla due crisi petrolifere ha dato due insegnamenti: il deterioramento delle performance macroeconomiche è stato pandemico nei paesi OECD, e l’ampiezza di tale deterioramento è dipesa da alcune caratteristiche strutturali chiave dei diversi sistemi economici. Tutte le economie hanno subito una diminuzione della crescita del GNP dopo il 1973, ma alcune non hanno avuto congiuntamente una forte crescita della disoccupazione e dell’inflazione, cioè alcuni paesi, come ad esempio Stati Uniti e Svezia, sono stati in grado di rispondere alla crisi senza i grandi costi per la forza lavoro e i consumatori che altri hanno dovuto invece sopportare.

Sulla base delle diverse risposte che i paesi hanno dato in quel periodo di crisi, si è sviluppato un dibattito su quale particolare caratteristica istituzionale delle economie potesse esserne causa, poiché i modelli macroeconomici convenzionali avevano fallito nella descrizione dei cambiamenti economici internazionali post-shocks.

L’osservazione empirica dei risultati di quegli anni ha suggerito così che “le istituzioni preposte alla determinazione delle retribuzioni sono altrettanto importanti delle politiche economiche ai fini delle performance macroeconomiche di un paese”28, e ha dato luogo allo sviluppo di un’ampia letteratura, sia strettamente teorica che d’indagine empirica, sugli effetti del sistema di contrattazione sull’efficienza macroeconomica.

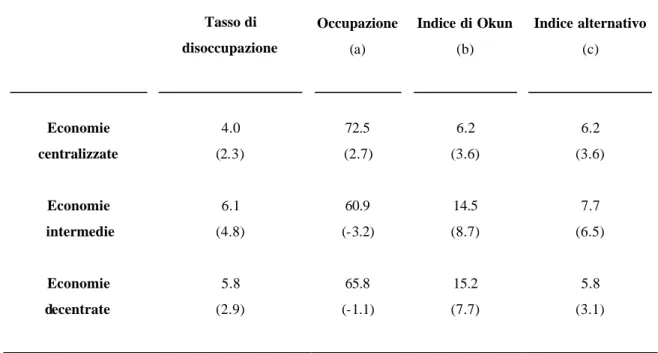

In questo Capitolo presenteremo un quadro sull’andamento di alcuni indicatori di performance macroeconomica per i paesi OECD, sottolineando l’aspetto delle diversità esistenti tra i paesi. Faremo riferimento agli indicatori più utilizzati in questo filone della letteratura, cioè il tasso di disoccupazione, d’occupazione, l’indice di miseria di

28

Okun (somma del tasso d’inflazione e tasso di disoccupazione) e l’indice di performance alternativo (somma del tasso di disoccupazione e del deficit delle partite correnti della bilancia dei pagamenti in percentuale del GDP).

Nei paragrafi successivi verranno poi introdotti due filoni della letteratura che si è occupata della relazione tra performance macroeconomiche e assetti istituzionali. La prima, su cui ci soffermeremo maggiormente, è la letteratura definita “corporativista”, sviluppatasi negli anni Ottanta, la cui idea centrale è quella di identificare quelle strutture istituzionali che, in un’economia reale in contesto di concorrenza imperfetta, facilitano la scelta di un equilibrio migliore di quello che si otterrebbe se gli attori del mercato agissero egoisticamente. Questo tipo d’indagine comprende uno spettro ampio di istituzioni e modalità organizzative che possono condurre a migliori performance macroeconomiche.

In un contesto così complesso, alcuni autori hanno cercato di individuare la particolare istituzione le cui caratteristiche potessero spiegare, più di altre, le diversità tra performance macroeconomiche dei paesi industrializzati. Particolare attenzione ha avuto l’istituzione “centralizzazione della contrattazione”, cioè il livello al quale avviene la contrattazione salariale. La letteratura che ha sviluppato l’analisi delle esternalità negative, degli accordi salariali di un gruppo di lavoratori sugli altri gruppi, individua in un maggiore grado di centralizzazione della contrattazione una caratteristica istituzionale in grado di assicurare migliori performance macroeconomiche, poiché a tale livello avviene l’internalizzazione degli effetti negativi delle esternalità, che comporta un contenimento delle richieste sala riali e quindi, con riferimento alla curva di domanda di lavoro inclinata negativamente, una maggiore occupazione. Tra i diversi tipi di esternalità, quella legata a prezzi al consumo risulta di particolare rilevanza, poiché anche in base ad essa Calmfors e Driffill hanno argomentato una relazione “a gobba” tra livello della centralizzazione della contrattazione e performance (in termini di tasso di disoccupazione).

Lo studio di Calmfors e Driffill (1988) ancora oggi è riconosciuto tra i più importanti stud i che hanno indagato la relazione tra livello della contrattazione (specificando quindi, a differenza della letteratura del corporativismo, l’istituzione su cui occorre indirizzare l’attenzione) e performance macroeconomica, nel quale si argomenta che tale relazione ha una forma “a gobba”, nel senso che gli ordinamenti contrattuali a livello d’industria (livello intermedio della contrattazione) generano, a parità di altre condizioni, salari reali più elevati e una maggiore disoccupazione rispetto a livelli più

bassi (impresa) o più alti (nazionali). Esso ha segnato un punto di svolta in questo ambito d’indagine e, sebbene in parte i risultati in esso raggiunti siano suscettibili di fondate critiche, rimane un cardine della letteratura d’indagine su questo argomento. Essi sostengono che le migliori performance di questi due livelli di contrattazione, tra di loro opposti, sono dovute, da un lato, all’effetto dell’esternalità sui prezzi che a livello centralizzato viene internalizzato, e dell’altro al minore potere di mercato di cui gode il sindacato a livello decentrato, il cui risultato è ancora un contenimento delle richieste salariali e quindi un maggiore tasso d’occupazione. La combinazione di questi due effetti si realizza così in una relazione hump-shaped tra centralizzazione e performance. Infine, illustreremo alcune critiche a tale studio, raccogliendo in uno sguardo d’insieme la letteratura principale riguardante l’indagine della relazione tra livello della contrattazione e performance macroeconomica.

3.2 La differenziazione delle risposte macroeconomiche agli

shock negli anni Settanta

In questo paragrafo presenteremo gli andamenti di alcuni indicatori economici con riferimento agli anni degli shock petroliferi. In particolare, cercheremo di evidenziare la divergenza delle performance macroeconomiche tra diversi paesi indicate dai diversi andamenti del tasso d’occupazione, di disoccupazione, dell’indice di Okun e dell’indice di performance alternativo: alcuni paesi, nonostante la crisi economica mondiale, riuscirono a ridurne gli effetti negativi.

Dopo un periodo di ampia ripresa economica seguito alla Seconda Guerra Mondiale, caratterizzato da livelli d’occupazione vicini al pieno impiego, tassi d’inflazione bassi e forte crescita del GDP, negli anni Settanta i paesi dell’OECD hanno infatti sperimentato un forte deterioramento delle performance macroeconomiche. Il sistema monetario internazionale di Bretton Woods era crollato nel 1971, e nel 1973 si ebbe la prima crisi petrolifera, che condizionò l’economia di tutti i paesi industrializzati: tra il 1974 e 1975 i mercati mondiali venivano colpiti dalla peggiore crisi dai tempi della Grande Depressione del ‘29. Si assistette a un forte rallentamento della domanda aggregata, con riflessi quindi sull’occupazione, e ad una forte accelerazione del tasso di crescita dei prezzi .

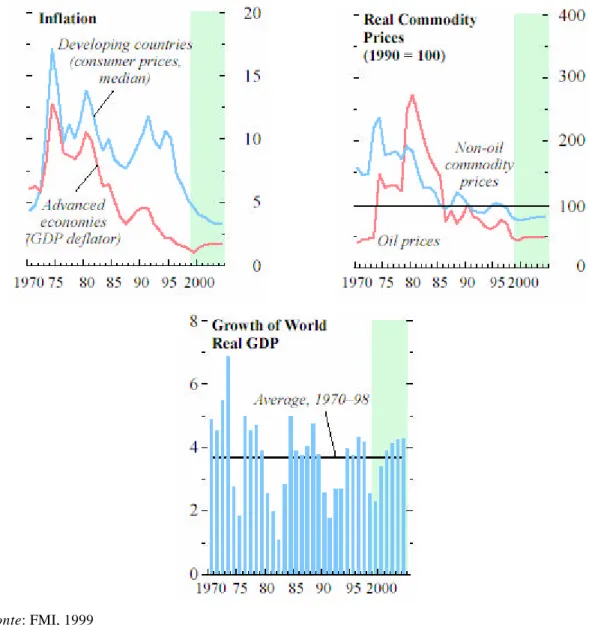

Figura 1: andamento di alcuni indicatori di performance economica.

Fonte: FMI, 1999

I grafici sopra riprodotti rappresentano l’andamento del tasso d’inflazione, dei prezzi all’ingrosso e del GDP mondiale tra il 1970 e il 2005. In essi si nota proprio negli anni Settanta un netto peggioramento degli indicatori in esame, in particolare dopo il 1973 e il 1979: gli effetti a livello mondiale sono stati quindi negativi in modo evidente.

Nel caso in cui si vadano ad indagare le performance macroeconomiche dei singoli paesi industrializzati, si può notare però una certa divergenza nei valori degli indicatori. In particolare, faremo riferimento ad alcuni dei paesi dell’OECD, e illustreremo le loro performance in termini di tasso di disoccupazione, tasso d’occupazione, indice di Okun e Indice di Performance Alternativo. Questi indicatori sono infatti i più utilizzati nelle analisi empiriche della letteratura che ha indagato la relazione tra assetti istituzionali del

mercato del lavoro (in particolare il livello di contrattazione collettiva), e pare quindi opportuno fare riferimento ad essi.

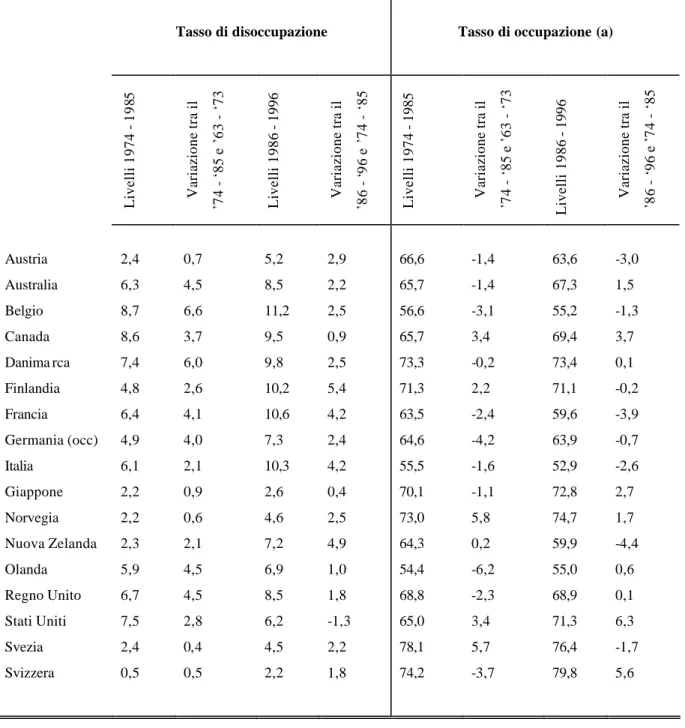

Nella Tabella 7 consideriamo i livelli dei quattro indicatori nei periodi 1974-1985, 1986-1996, le variazioni degli stessi tra il periodo 1963-1973 e 1985 e il 1974-1985 e 1986-1996.

Tabella 7: indicatori di performance economica per 17 paesi dell’OECD.

Tasso di disoccupazione Tasso di occupazione (a)

Livelli 1974 19 85 Variazio ne tra il ’74 ‘85 e ’63 ‘73 Livelli 1986 - 1996 Variazione tra il ’86 ‘ 96 e ’74 ‘85 Livelli 1974 - 1985 Variazione tra il ’74 ‘85 e ’6 3 ‘73 Livelli 1986 - 1996 Variazione tra il ’ 86 ‘96 e ’74 ‘85 Austria Australia Belgio Canada Danima rca Finlandia Francia Germania (occ) Italia Giappone Norvegia Nuova Zelanda Olanda Regno Unito Stati Uniti Svezia Svizzera 2,4 6,3 8,7 8,6 7,4 4,8 6,4 4,9 6,1 2,2 2,2 2,3 5,9 6,7 7,5 2,4 0,5 0,7 4,5 6,6 3,7 6,0 2,6 4,1 4,0 2,1 0,9 0,6 2,1 4,5 4,5 2,8 0,4 0,5 5,2 8,5 11,2 9,5 9,8 10,2 10,6 7,3 10,3 2,6 4,6 7,2 6,9 8,5 6,2 4,5 2,2 2,9 2,2 2,5 0,9 2,5 5,4 4,2 2,4 4,2 0,4 2,5 4,9 1,0 1,8 -1,3 2,2 1,8 66,6 65,7 56,6 65,7 73,3 71,3 63,5 64,6 55,5 70,1 73,0 64,3 54,4 68,8 65,0 78,1 74,2 -1,4 -1,4 -3,1 3,4 -0,2 2,2 -2,4 -4,2 -1,6 -1,1 5,8 0,2 -6,2 -2,3 3,4 5,7 -3,7 63,6 67,3 55,2 69,4 73,4 71,1 59,6 63,9 52,9 72,8 74,7 59,9 55,0 68,9 71,3 76,4 79,8 -3,0 1,5 -1,3 3,7 0,1 -0,2 -3,9 -0,7 -2,6 2,7 1,7 -4,4 0,6 0,1 6,3 -1,7 5,6 Fonte: OECD, 1997.

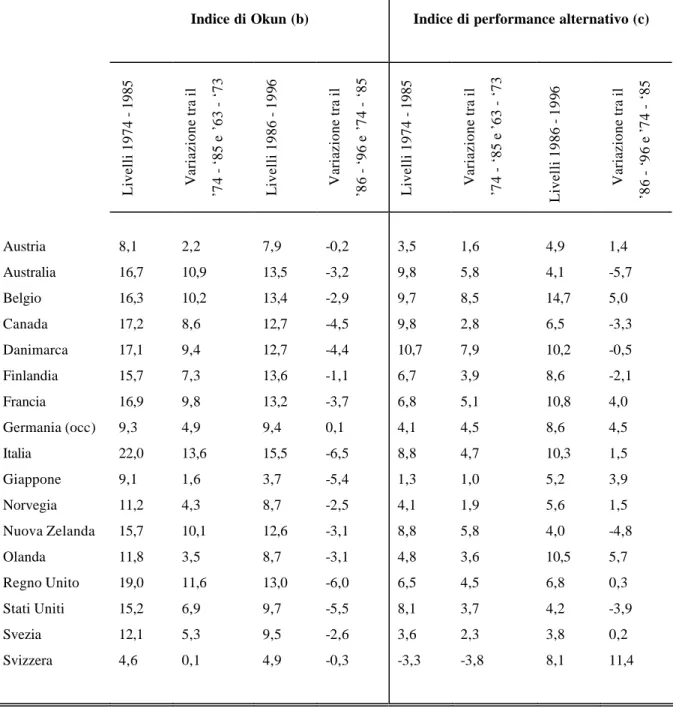

Tabella 7: Indicatori di performance economica per 17 paesi dell’OECD (continua).

Indice di Okun (b) Indice di performance alternativo (c)

Livelli 1974 1985 V ariazione tra il ’74 ‘85 e ’63 ‘73 L ivelli 1986 - 19 96 Variazione tra il ’86 ‘96 e ’74 ‘85 Livelli 1974 1985 V ariazione tra il ’ 74 ‘85 e ’63 ‘73 Livelli 1986 - 19 96 Variazione tra il ’ 86 ‘ 96 e ’74 ‘85 Austria Australia Belgio Canada Danimarca Finlandia Francia Germania (occ) Italia Giappone Norvegia Nuova Zelanda Olanda Regno Unito Stati Uniti Svezia Svizzera 8,1 16,7 16,3 17,2 17,1 15,7 16,9 9,3 22,0 9,1 11,2 15,7 11,8 19,0 15,2 12,1 4,6 2,2 10,9 10,2 8,6 9,4 7,3 9,8 4,9 13,6 1,6 4,3 10,1 3,5 11,6 6,9 5,3 0,1 7,9 13,5 13,4 12,7 12,7 13,6 13,2 9,4 15,5 3,7 8,7 12,6 8,7 13,0 9,7 9,5 4,9 -0,2 -3,2 -2,9 -4,5 -4,4 -1,1 -3,7 0,1 -6,5 -5,4 -2,5 -3,1 -3,1 -6,0 -5,5 -2,6 -0,3 3,5 9,8 9,7 9,8 10,7 6,7 6,8 4,1 8,8 1,3 4,1 8,8 4,8 6,5 8,1 3,6 -3,3 1,6 5,8 8,5 2,8 7,9 3,9 5,1 4,5 4,7 1,0 1,9 5,8 3,6 4,5 3,7 2,3 -3,8 4,9 4,1 14,7 6,5 10,2 8,6 10,8 8,6 10,3 5,2 5,6 4,0 10,5 6,8 4,2 3,8 8,1 1,4 -5,7 5,0 -3,3 -0,5 -2,1 4,0 4,5 1,5 3,9 1,5 -4,8 5,7 0,3 -3,9 0,2 11,4 Fonte: OECD, 1997.

(b) : somma del tasso di disoccupazione e del tasso d’inflazione;

(c):somma del tasso di disoccupazione e del deficit delle partite correnti della bilancia dei pagamenti in percentuale del GDP.

Si prenda in considerazione il tasso di disoccupazione: nel primo periodo si è assistito ad un suo generale aumento, ma alcuni paesi, come ad esempio Austria e Giappone,

hanno avuto una variazione minore all’1% rispetto al periodo precedente al primo shock.

Oltre al tasso di disoccupazione, è avvenuto simultaneamente un incremento del tasso d’inflazione, che in alcuni casi, rispetto agli anni Sessanta, raddoppiò e raggiunse il 12-14%. Anche rispetto a quest’indicatore è possibile comunque individuare paesi “più virtuosi”, come Austria, Norvegia e Svezia.

Come si può quindi osservare dai valori degli indicatori riportati, alcuni paesi hanno dovuto subire un elevato tasso d’inflazione, accompagnato inoltre da bassi tassi di occupazione (e alti tassi di disoccupazione), mentre altri sono stati in grado di limitare gli effetti negativi dello shock; le diversità di performance naturalmente esistevano anche prima , ma dopo gli anni Settanta esse si accentuarono.

Queste evidenti disparità sono state oggetto di numerosi studi, in particolare si è indagato quale particolare caratteristica del sistema economico avesse permesso ad alcuni paesi di evitare elevati tassi di disoccupazione e inflazione nonostante la crisi. Gli aspetti e le dimensioni d’analisi di un sistema economico-politico in cui si possono riconoscere le fonti delle disparità di performance possono essere molte, ad esempio secondo Cameron (1984) le migliori risposte di alcuni paesi potevano essere legate alla presenza di governi di sinistra, i quali, garantendo un minore conflitto sociale tra lavoratori e datori di lavoro, avrebbero raggiunto obiettivi di stabilità dell’inflazione e della disoccupazione.

A parte alcuni casi particolari, però, l’oggetto più frequente degli studi sono state le istituzioni del mercato del lavoro e, come vedremo più avanti, le relazioni tra una particolare istituzione, il sistema contrattuale, e le performance macroeconomiche. In quest’ambito risulta particolarmente importante la letteratura “corporativista”. Negli anni Ottanta (in alcuni casi anche prima) si è assistito ad un notevole fiorire di articoli teorici e di analisi empiriche che hanno fatto uso o che si sono concentrate sul concetto di “corporativismo”. Ciò è stato in gran parte dovuto alla crisi che ha investito i paesi industrializzati e alla conseguente evidente inadeguatezza dei modelli economici nel descrivere i cambiamenti del periodo di crisi. Il concetto di corporativismo, allora, si contrapponeva al modello di organizzazione politica e sociale “pluralistico”, secondo il quale le decisioni sono frutto dell’interazione (ma quasi mai cooperazione e collaborazione) di una molteplicità di gruppi rappresentanti interessi sociali diversi. Questo tipo di modello, dal punto di vista soprattutto politico, era quello più presente nei paesi industrializzati, e con la crisi economica che ha colpito la maggioranza dei

paesi vi si contrappose un modello “corporativo”, come “un modello istituzionalizzato di formazione delle scelte politiche, in cui le grandi organizzazioni degli interessi collaborano tra loro e con le autorità pubbliche non solo nell’articolazione degli interessi, ma, nelle sue forme più sviluppate, anche nell’allocazione imperativa dei valori e nell’attuazione di queste politiche”29.

Secondo gli scienziati politici sostenitori del corporativismo, questo tipo di organizzazione poteva garantire migliori performance macroeconomiche grazie ad un maggiore coinvolgimento delle istituzioni nei processi economici e facilitando gli accordi tra le parti. Approfondiremo più avanti i risultati e le critiche all’ipotesi corporativista.

Un altro filone della letteratura che ha indagato la relazione tra strutture istituzionali e performance macroeconomiche riprende il concetto di “esternalità negativa”, in quest’ambito dovuta ad aumento dei salari di una sola categoria di lavoratori che ha un effetto negativo sugli altri. Le esternalità individuate sono diverse, ma è possibile individuare una caratteristica comune: quella di riconoscere, quale che sia il tipo di esternalità, che maggiore è la cooperazione e il coordinamento nella contrattazione tra i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, minori saranno gli effetti negativi del processo di contrattazione. Purtroppo essa è carente di un framework comune, poiché spesso le argomentazioni sull’esistenza delle esternalità partono da contesti d’analisi con scopi diversi; ne presenteremo quindi solo una breve sintesi.

Le argomentazioni corporativiste e quelle basate sulle esternalità concordano su una relazione positiva crescente tra l’ampiezza della centralizzazione/grado di coordinamento e la performance macroeconomica, considerando come indici di quest’ultima il tasso di disoccupazione o quello d’inflazione.

3.3 L’ipotesi corporativista: aspetti introduttivi

Il concetto di corporativismo ha le sue basi ideologiche nel pensiero Cattolico-Romano del XIX° secolo, come tipo di organizzazione sociale che fosse intermediaria tra il socialismo e il capitalismo. Secondo il pensiero corporativista, le organizzazioni che rappresentavano attività economiche dovevano mirare alla cooperazione e coordinamento tra le diverse categorie di lavoratori e i datori di lavoro, piuttosto che

29

focalizzarsi sull’antagonismo tra lavoro e capitale. La sua teorizzazione difendeva il mantenimento della proprietà privata, e più che anti-capitalistica era anti- liberale, dato che il liberalismo aveva rotto i legami sociali del Medioevo e trasformato le popolazioni in individui atomistici ed egoisti.

Molti paesi europei svilupparono infrastrutture sociali influenzate da questo pensiero, ma lo fecero in modi e a livelli diversi. In un certo modo il corporativismo è stato, almeno fino alla prima guerra mondiale, la risposta cattolica al protestantesimo del capitalismo liberale e all’ateismo del socialismo. Nonostante ciò, non raggiunse mai lo stesso status delle sue due controparti.

Dopo la prima Guerra Mondiale, in Italia e in altri paesi il concetto di corporativismo si era legato ad un sistema economico-politico adottato da regimi autoritari. Effettivamente, nonostante ci siano state delle modifiche ed elaborazioni (in gran parte non condivisibili) nel processo di traduzione dell’ideologia nell’attività politica, non si può negare che il corporativismo abbia fatto parte del framework di riferimento di tali regimi.

Con la sconfitta dei regimi fascisti, è avvenuta una sospensione del dibattito culturale e politico su ciò che era ad essi associato e aveva fatto parte delle loro basi ideologiche, e con esso l’importanza data al corporativismo.

In tempi più recenti il corporativismo ha ricevuto di nuovo una certa attenzione. Il termine stesso costituiva per molti un problema, dato il legame con i regimi dittatoriali, ma nonostante ciò un numero sempre crescente di studiosi di scienze sociali hanno cercato di darne una nuova definizione e descrizione, sulla base dell’osservazione della struttura e del comportamento delle istituzioni economiche e sociali dei diversi paesi europei. Inizialmente il concetto è stato elaborato per analizzare il ruolo della mediazione tra gruppi d’interessi nelle decisioni politiche, e negli anni Ottanta alcuni scienziati politici argomentarono che le istituzioni “corporativiste”, facilitando la negoziazione tra i lavoratori, le aziende e il governo, hanno garantito una maggiore “governabilità” degli Stati, riuscendo così a raggiungere, in termini di minori livelli d’inflazione e disoccupazione, una migliore performance: in pratica, i paesi più corporativisti avevano ottenuti i risultati migliori nel periodo degli shock petroliferi rispetto ai paesi con sistemi non corporativisti.

Tra i principali autori sostenitori del corporativismo faremo riferimento a Schmitter (1974), Lehmbruch (1981), McCullum (1983), Cameron (1984), Bruno e Sachs (1985), Tarantelli (1986) e Newell e Symons (1987).

Sin da un primo approccio con la vasta letteratura che viene definita corporativista, ci si imbatte in un problema di notevoli differenze sul significato da attribuire al concetto stesso di corporativismo. Le definizioni dei diversi autori sono talvolta in contrasto fra loro e gli ambiti di applicazione possono essere eterogenei (i sistemi economici, le forme di stato, l’intermediazione d’interessi): esso è quindi un concetto multidimensionale, del quale non si riesce ad individuare una definizione unica e precisa.

La prima e più articolata definizione di corporativismo è stata fornita da Philippe Schmitter, scienziato politico statunitense, in un articolo del 1974, e precisa come sia strutturata la rappresentanza degli interessi e quali siano le caratteristiche delle organizzazioni a cui questa è affidata affinché si possa parlare di corporativismo. Schmitter definisce “il corporativismo […] come un sistema di rappresentanza degli interessi in cui le unità costitutive sono organizzate in un numero limitato di categorie uniche, obbligatorie, non in competizione tra loro, ordinate gerarchicamente e differenzia te funzionalmente, riconosciute o autorizzate (se non create) dallo Stato, che deliberatamente concede loro il monopolio della rappresentanza all’interno delle rispettive categorie in cambio dell’osservanza di certi controlli sulla selezione dei loro leaders e sull’articolazione delle domande e degli appoggi da dare”30.

Questo tipo di definizione appare però limitata, in quanto si ferma alla descrizione del modo in cui gli interessi sono articolati e al rapporto tra le organizzazioni di rappresentanza e lo Stato. Visto in un’ottica diversa, che consideri, oltre la struttura di rappresentanza, anche il tipo di collaborazione tra le parti coinvolte, il corporativismo può essere definito come “un modello istituzionalizzato di formazione delle scelte politiche, in cui le grandi organizzazioni degli interessi collaborano tra loro e con le autorità pubbliche, non solo nell’articolazione degli interessi, ma, nelle sue forme più sviluppate, anche nell’allocazione imperativa dei valori e nell’attuazione di queste politiche”31. Questa seconda definizione descrive una particolare struttura politica per le decisioni statali, basata sulla partecipazione dei grandi gruppi organizzati e sulla loro reciproca collaborazione. Si possono quindi considerare le due definizioni come complementari, riguardanti la prima l’articolazione dell’organizzazione degli interessi, e

30

Schmitter, P.C., 1974.

31

la seconda i risultati di quell’organizzazione, in termini di decisioni e di formazioni di politiche.

L’applicazione del concetto di corporativismo ad un ambito più ristretto rispetto a quello descritto nelle definizioni sopra riportate, e cioè al mercato del lavoro, ha comportato una definizione più specifica di quali siano le organizzazioni che devono collaborare tra loro (i lavoratori, i datori di lavoro, lo stato) e di quali siano le decisioni che devono scaturire da questa collaborazione (politiche dei redditi, livelli di salario e obiettivi di occupazione), ma non ha risolto il problema della pluralità delle definizioni date dai diversi autori.

Per Cameron (1984) (poi ripreso da Bruno e Sachs, 1985) il corporativismo è definito come “negoziazione, contrattazione, collaborazione ed accordi istituzionalizzati sui salari e sulle politiche dei redditi (e forse su ulteriori tematiche economiche) tra le rappresentanze dei maggiori gruppi economici delle società (confederazioni di lavoratori ed associazioni d’imprenditori), tra le quali spesso si inseriscono anche rappresentanze del governo”. Newell e Symons (1987) lo considerano un “sistema di determinazione del salario gestito da organizzazioni centrali, in grado di controllare i singoli lavoratori ed imprenditori con lo scopo di raggiungere un più elevato livello d’occupazione”.

Nonostante la varietà delle definizioni, è comunque possibile individuare tra di esse alcuni aspetti principali32:

• il coinvolgimento del governo nelle negoziazioni salariali;

• l’esistenza di “consenso” tra lavoro ed imprese e di prospettive comuni sugli obiettivi dell’attività economica, che si riflette in una bassa frequenza di conflitti industriali;

• gli scopi del sistema di determinazione del salario, piuttosto che le sue caratteristiche.

Naturalmente gli autori delle numerose analisi presenti in letteratura non si sono limitati a cercare una definizione del concetto, ed hanno esplorato la relazione tra il corporativismo e la performance macroeconomica, cercando conferma all’ipotesi di migliore performance per i paesi più corporativi. Nel complesso, esse hanno in gran parte trascurato i micro- fondamenti dei processi decisionali all’interno dei gruppi d’interesse (sindacati e associazioni dei datori di lavoro) e del governo. Non viene di

32

fatto analizzata la dinamica che concerne le decisioni di comportamento degli attori, ipotizzando preferenze identiche di tutti i membri di ciascun gruppo o la ma ncanza di procedure democratiche per risolvere i conflitti interni. In conseguenza di ciò, la letteratura sul corporativismo tende ad essere imprecisa sulla natura dei processi di contrattazione entro e tra i diversi gruppi, e quindi suscettibile di critica rispetto ai risultati ipotizzati.

Ai fini dell’indagine ogni autore ha individuato le caratteristiche strutturali del sistema economico ritenute più importanti per identificare un sistema corporativo, tra cui si possono considerare ad esempio il grado di centralizzazione nei sindacati e nelle organizzazioni di imprenditori, l’adesione ai sindacati, la capacità di controllo delle organizzazioni centrali.

La determinazione di un indice del grado di corporativismo

Le caratteristiche indicate dai diversi autori si possono sintetizzare nell’elaborazione di un “indice” di corporativismo, sulla base del quale è possibile un ordinamento dei paesi presi in esame.

Tra le classificazioni dei corporativisti, forse la più nota è quella di Bruno e Sachs (1985): partendo dalla definizione che abbiamo ricordato sopra, l’indice utilizzato per creare l’ordinamento coinvolge:

• l’influenza di un eventuale sindacato centrale sul sistema di determinazione del salario;

• il coordinamento dei datori di lavoro;

• il potere dei sindacati nelle fabbriche (shop-floor union power) ,

• la presenza di consigli di lavoro.

In base ad esso, tra i paesi più corporativisti vi sono Austria, Germania, Olanda, Norvegia e Svezia, mentre tra i paesi con più basso grado di corporativismo troviamo Italia, Australia, Canada e Stati Uniti.

L’indice proposto da Cameron, invece, è sintesi di caratteristiche del mercato del lavoro diverse. Nell’indagare i motivi di risposte così diverse dei paesi agli shock, si è soffermato su due possibili fonti di divergenza. La prima riguarda i partiti politici, ed in particolare le differenti politiche pubbliche connesse alle politiche ideologiche dei partiti al governo. La seconda fonte di divergenza presa in esame (quella a cui fa riferimento l’indice qui riportato) riguarda invece le forme organizzative nel mercato

del lavoro delle società capitalistiche e le relazioni esistenti tra i gruppi e i rapporti che li collegano con il governo; le caratteristiche prese in esame in particolare si riferiscono alla centralizzazione dei sindacati, alla capacità di controllo degli organismi centrali, al tasso di sindacalizzazione, la portata della contrattazione collettiva. L’autore individua tra i paesi più corporativisti Svezia, Norvegia, Austria e Belgio, mentre Stati Uniti, Francia e Giappone rappresentano quelli con strutture meno corporativiste.

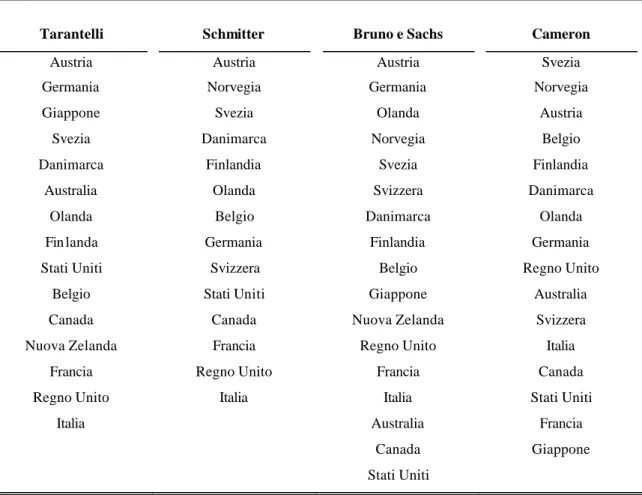

Nella Tabella 8 vengono presentati alcuni degli ordinamenti più utilizzati in letteratura.

Tabella 8: confronto tra gli ordinamenti dei paesi in diversi studi.

Tarantelli

Schmitter Bruno e Sachs Cameron Austria Germania Giappone Svezia Danimarca Australia Olanda Fin landa Stati Uniti Belgio Canada Nuova Zelanda Francia Regno Unito Italia Austria Norvegia Svezia Danimarca Finlandia Olanda Belgio Germania Svizzera Stati Uniti Canada Francia Regno Unito Italia Austria Germania Olanda Norvegia Svezia Svizzera Danimarca Finlandia Belgio Giappone Nuova Zelanda Regno Unito Francia Italia Australia Canada Stati Uniti Svezia Norvegia Austria Belgio Finlandia Danimarca Olanda Germania Regno Unito Australia Svizzera Italia Canada Stati Uniti Francia Giappone

Fonti: Schmitter, 1974; Cameron, 1984; Bruno, Sachs 1985; Tarantelli, 1986.

Nonostante le classifiche risultino in parte differenti, è possibile comunque individuare tra di esse delle similitudini importanti. La maggioranza di esse hanno l’Austria come primo paese; c’è in complesso accordo circa l’alto indice di corporativismo dei paesi nordici (per esempio Norvegia, Svezia). Tra i paesi europei, Italia, Francia e Regno Unito sono più in basso nella scala. Il Giappone è quasi sempre classificato tra i paesi meno corporativisti; secondo l’analisi di Tarantelli (1986) e di Soskice (1990), tuttavia,

questa collocazione è stata indotta da una valutazione criticabile delle caratteristiche del sistema contrattuale nipponico (si veda a questo proposito il paragrafo 3.6.2).

Le similitudini tra questi ordinamenti sono state oggetto di studio: secondo l’analisi di correlazione dell’OECD del 1997, le diverse graduatorie sono altamente correlate. I coefficienti di correlazione vanno da 0,7 a 0,9 (si veda OECD 1997, Tabella 4). In pratica, le diverse misure presenti in letteratura concordano in generale nell’identificazione dei paesi con valori estremi degli indici.

Data questa alta correlazione, ci si può chiedere quali siano le caratteristiche istituzionali più importanti nella spiegazione della performance macroeconomica, dato che gli indicatori sintetici proposti, includendo caratteristiche in molti casi eterogenee, potrebbero sugge rire un legame tra performance e alcune componenti dell’indice che in realtà non c’entrano affatto: ad esempio, nel caso dell’indice di Cameron, non si può sapere quale particolare dimensione, tra tasso di sindacalizzazione, capacità di controllo degli organismi centrali, portata della contrattazione collettiva sia la caratteristica con maggiore effetto sulle performance. Queste diverse dimensioni concorrono alla costruzione dell’indice e del conseguente ordinamento dei paesi, ma è molto probabile che una o alcune di esse siano più rilevanti delle altre nella spiegazione della relazione positiva tra corporativismo e performance macroeconomica rilevata dalle indagini empiriche di questa letteratura.

All’interno delle indagini sul corporativismo, può essere quindi mossa la critica che le correlazioni tra indicatori e performance sono in realtà meno informative di analisi che invece tentano di verificare le modalità attraverso le quali specifiche caratteristiche istituzionali possono agire sull’economia (come ha nno fatto invece Calmfors e Driffill, che si sono concentrati specificatamente sulla centralizzazione della contrattazione). La verifica dell’ipotesi che il corporativismo sia stato una caratteristica importante nell’evoluzione e nelle dinamiche dei sistemi economici è comunque un aspetto rilevante della letteratura su questo argomento e ne riportiamo quindi alcuni esempi. 3.3.1 Verifiche empiriche sul ruolo del corporativismo

Tra le prime e più importanti verifiche dell’ipotesi di migliori performance macroeconomiche per i paesi più corporativisti troviamo quelle di McCullum (1983), Bruno e Sachs (1985), Newell e Symons (1987), Cameron (1984).

L’approccio generale è stato stimare le equazioni di determinazione dei prezzi o del salario. Bruno e Sachs (1985) e McCullum (1983) hanno stimato per esempio delle equazioni dei prezzi alla Phillips tra i paesi, introducendo fra le variabili esplicative una misura di corporativismo: in generale il coefficiente della variabile “corporativismo” è risultato molto significativo.

In particolare, lo studio di McCullum prevede l’inserimento di una proxi per il “social

consensus33” (il consenso dei lavoratori rispetto alle decisioni dei datori di lavoro riguardanti le condizioni lavorative, in particolare gli aggiustamenti del salario in caso di shock) nell’equazione di stima del tasso d’inflazione. Tale equazione viene derivata da un modello teorico che si assume possa essere applicato ad ogni paese, per consentire così il confronto tra le diverse performance.

Il modello di McCullum prevede un’equazione per la crescita della produttività, per il salario reale atteso, l’offerta e la domanda di lavoro e la funzione del livello dei prezzi atteso; infine, una funzione della domanda aggregata, assunta proporzionale all’offerta reale di moneta, e una del tasso d’inflazione.

Risolte le equazioni per la domanda e l’offerta aggregate rispetto al tasso d’inflazione, per poter procedere al confronto tra i vari paesi occorre passare da un’equazione

time-series ad una cross-section. A questo punto l’autore inserisce nell’equazione ottenuta

come proxi del “social consensus”, un indice d’attività di sciopero di lungo periodo. Dal confronto delle stime per i diversi paesi, si può notare come gli effetti del “social

consensus” siano pronunciati: la differenza tra economie più corporativiste e quello

meno corporativiste si evidenzia con un divario del 5-7 punti percentuali nel tasso d’inflazione.

Sebbene le definizioni di corporativismo e gli indici di performance considerati possano essere in parte diversi, gli studi che si riconducono alla teoria corporativista evidenziano tutti, tra corporativismo e performance macroeconomica, una relazione monotòna positiva, cioè le economie più corporativiste hanno avuto, nel periodo di tempo considerato, risultati economici migliori.

33

Per McCullum, un alto livello di “social consensus” è necessario per garantire un basso numero di scioperi e un alto grado di flessibilità dei salari reali per compensare di shock negativi sulla produttività; tutto ciò porterebbe ad una migliore performance macroeconomica.

Purtroppo, le basi teoriche incerte e la mancanza di riferimenti rigorosi a fondamenti microeconomici rendono piuttosto fragili i risultati raggiunti. Questo non sminuisce però l’importanza del contributo della letteratura corporativista, che per prima ha indagato circa l’esistenza di una relazione tra istituzioni e performance macroeconomiche, relazione che ancora oggi è oggetto d’interesse di molti studi.

Tra gli autori più importanti che hanno dato il loro contributo all’analisi sulla relazione tra corporativismo e performance macroeconomica dobbiamo ricordare anche Ezio Tarantelli, che ha contribuito alla letteratura corporativista con un’impostazione teorica in parte differente, di cui presentiamo una sintesi.

3.3.2 Il contributo di Tarantelli

L’articolo di Tarantelli pubblicato postumo nel 1986 “The regulation of inflation and unemployment” contiene il nucleo centrale delle idee neo-corporativiste34 dell’autore, ed è esempio del suo sforzo nell’indagine analitica e quantitativa di questo aspetto dell’economia.

Il suo contributo viene compreso nella letteratura corporativista, sebbene la sua definizione di neo-corporativismo differisca da quelle adottate dagli autori citati nei paragrafi precedenti. Egli non si è occupato di definire la natura delle relazioni tra le organizzazioni del sistema economico, né di legittimarne gli accordi. L’oggetto dell’analisi è il risultato dell’interazione di queste organizzazioni, cioè il sistema di relazioni industriali, con riferimento alla sua centralizzazione.

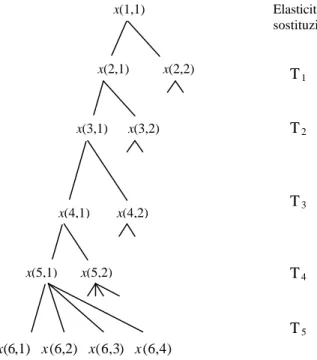

Il grado di centralizzazione del sistema di relazioni industriali, che sta alla base del suo concetto di neocorporativismo35, può essere definito in termini delle seguenti dimensioni e dei loro sottoinsiemi:

1) il grado di neocooptazione dei sindacati e dei rappresentanti dei datori di

lavoro: il grado cioè in cui non vi è solo un alto grado di consenso, ma esiste

anche un ampio coinvolgimento ed una vasta cooperazione tra i sindacati,

34 In alcuni casi, in letteratura, si aggiunge il prefisso “neo” al termine corporativismo per distinguere le

attuali esperienze partecipative, sviluppatesi in un contesto democratico, dalle esperienze del corporativismo di tipo fascista e autoritario. Molti autori, però, non ritengono necessario aggiungere tale prefisso, quindi in questo lavoro s i è deciso per la definizione “corporativismo”.

35

“ What I call the degree of centralization of a system of industrial relation is equivalent to what others call the degree on neocorporativism”, Tarantelli (a), 1986, pag.10.

rappresentanti dei datori di lavoro e la rappresentanza politica ed economica del governo;

2) il grado di centralizzazione della contrattazione collettiva, che include

2a) il livello a cui la contrattazione ha luogo e il grado di centralizzazione gerarchica della struttura dei sindacati;

2b) la percentuale della forza lavoro coinvolta nella contrattazione collettiva e la presenza di clausole erga omnes;

2c) la durata media dei contratti di lavoro;

2d) il grado di sincronicità con il quale i contratti sono stipulati;

2e) la misura in cui pochi contratti chiave possono influenzare il risultato degli altri e il livello di centralizzazione di questi contratti chiave;

3) il grado di neoregolazione del conflitto industriale: l’effettivo funzionamento del sistema di soluzione delle dispute di lavoro.

L’analisi è fondata sull’applicazione della teoria dei beni pubblici36 al problema della stabilità dei prezzi e dei salari; considerando la stabilità dei prezzi e dei salari un bene pubblico, un maggiore grado di centralizzazione del sistema di relazioni industriali (cioè di neo-corporativismo, secondo la sua definizione), consente un minor numero di agenti che si comporterà da free-rider. Il risultato sarà una minore inflazione e più alti salari reali per tutti.

Nel mercato del lavoro, ogni singolo gruppo di lavoratori di una data impresa e/o ogni piccolo sindacato può tentare di comportarsi da free-rider, evitando di moderare le proprie richieste salariali. Così facendo, il gruppo di lavoratori o il piccolo sindacato è convinto di ottenere notevoli benefici, in termini di un salario nominale relativo più alto, senza accrescere significatamente il tasso d’inflazione medio, la cui stabilità è considerata un bene pubblico. Ma tanto meno è centralizzato il sistema di relazioni industriali, tanto maggiore sarà il numero degli agenti che tenteranno di comportarsi in questo modo; nel caso limite, il salario reale non cresce, mentre possono aumentare tasso di disoccupazione e d’inflazione.

36

Un bene pubblico è un bene di cui ogni individuo potrebbe in via di principio consumare l’intero ammontare disponibile. La stabilità dei prezzi e dei salari, se considerata bene pubblico, ha una caratteristica centrale: tutti ne possono beneficiare, ma la sua offerta spesso dipende dal comportamento di particolari categorie.

Deve essere notato però che gli incentivi ad un comportamento da free-rider sono differenti, dato un certo grado di centralizzazione, sotto diverse circostanze; infatti, l’aspettativa del free-rider di non influenzare il risultato aggregato è tanto minore tanto maggiore è la stabilità dei prezzi.

Oltre a quello dei lavoratori, anche il comportamento dei datori di lavoro è altrettanto importante. In un periodo di generale stabilità dei prezzi (cioè in caso di un basso tasso d’inflazione), i datori di lavoro tenteranno di resistere alle richieste di aumenti salariali, poiché ciò comporterebbe una diminuzione dei profitti e una riduzione delle vendite/mercato per quelle imprese costrette ad aumentare i prezzi. Al contrario, in periodi di forte inflazione e specialmente in regime di cambi flessibili ed in un’economia aperta, le imprese possono scaricare meglio l’aumento dei salari sui prezzi, e quindi sui consumatori.

Secondo l’argomentazione di Tarantelli, un sistema di relazioni industriali più centralizzato comporta un più basso rischio di comportamento da free-rider e quindi maggiore stabilità dei prezzi. Il sindacato non può aspettarsi di ottenere sia un grande aumento dei salari che un basso tasso d’inflazione. Inoltre è più probabile osservare un grande sindacato rispetto alle sue richieste salariali, e che attraverso i “sentieri di contrattazione37” gli altri sindacati seguano il suo comportamento, qualsiasi siano le circostanze di partenza.

Se tra gli attori del sistema economico consideriamo anche la Banca Centrale, in un sistema di relazioni industriali centralizzato l’annuncio combinato di una politica monetaria restrittiva da parte della Banca Centrale e moderate richieste salariali da parte del sindacato (o dei pochi grandi sindacati) possono abbassare le aspettative inflazionistiche senza costi di maggiore disoccupazione: la centralizzazione del sistema di relazioni industriali, rendendo meno probabile il comportamento da free-rider, rende maggiormente credibile la politica monetaria.

Tarantelli fa un importante contro-esempio a questa conclusione: un sistema di relazioni centralizzato con uno/pochi sindacati ma il cui comportamento deriva da un conflitto lungo dimensioni politiche/ideologiche, secondo le quali la stabilità dei prezzi e dei salari non sono più considerati un bene pubblico.

37

Con “sentieri di contrattazione” facciamo riferimento al caso in cui una serie di contratti segue alcuni contratti in settori chiave dell’economia, imitandone i cambiamenti salariali e normativi.

La stabilità di prezzi e salari è considerata infatti un bene pubblico dai maggiori gruppi della società fintanto che ognuno di essi accetta la distribuzione del reddito tra salari e profitti e la “correttezza” della struttura dei salari. Se così non avviene, e per esempio un gruppo di lavoratori cerca di avvicinare il proprio livello salariale a quello di un’altra categoria, ma quest’ultima non accetta e rivendica anch’essa un maggiore salario, allora si attiva una spinta inflazionistica, dovuta al tentativo di cambiare la suddivisione del reddito disponibile.

Quind i, i sistemi di relazioni industriali più accentrati saranno in grado di raggiungere migliori performance macroeconomiche, poiché essi scoraggiano un comportamento da

free-rider e garantiscono maggiore stabilità dei prezzi e dei salari. Un indice di Neocorporativismo.

Anche l’analisi di Tarantelli prende spunto, come le molte altre degli anni Ottanta e Novanta, delle esperienze dei paesi industrializzati europei negli anni Settanta e primi anni Ottanta, e le confronta con quelle di paesi come USA, Canada e Giappone.

Si concentra maggiormente sulle tre caratteristiche dei sistemi di relazioni industriali centralizzati che sono alla base della sua definizione di “neo-corporativismo”.

Le tre caratteristiche sono:

1. neocooptazione dei sindacati, cioè il mutuo riconoscimento delle parti coinvolte nella contrattazione e la loro cooperazione;

2. centralizzazione della contrattazione collettiva;

3. neoregolazione dei conflitti industriali, cioè il livello di credibilità degli accordi raggiunti.

Il “punteggio” che assegna il valore all’indice di neocorporativismo per ogni paese è somma di un punteggio da 1 a 5 per ognuna delle 3 dimensioni; per quanto riguarda in particolare la neocooptazione, egli cerca di riflettere, secondo la sua valutazione, anche il grado al quale il go verno è efficace nel portare le parti ad un accordo.

Una verifica empirica.

Tarantelli ha testato empiricamente la sua ipotesi di relazione positiva tra performance macroeconomica e alto grado di neocorporativismo/centralizzazione del sistema di relazioni industriali stimando per 15 paesi una relazione tra il valore dell’indice di neocorporativismo assegnato ad ogni paesi e l’indice di Okun (quest’ultimo, chiamato anche “indice di miseria”, è rilevante poiché indica il grado a cui ogni paese è o no in grado di mantenere una certa stabilità dei prezzi senza costi troppo alti in termini di disoccupazione).

Il risultato della stima per tre diversi periodi (1968-73, 1974-79, 1980-83) è una forte correlazione negativa tra i due indici. In termini grafici, in un piano con l’indice di Okun sulle ascisse e quello di neo-corporativismo sulle ordinate, dopo gli shock la relazione negativa si è spostata sulla destra, e ciò significa che dopo le crisi, a parità di indice di neocorporativismo, l’indice di Okun è stato maggiore per quasi tutti i paesi considerati. Inoltre, la pendenza della curva si è ridotta drasticamente, quindi è aumentato il vantaggio comparato dei sistemi più centralizzati nel ridurre con successo il tasso d’inflazione (con più bassi costi in termini di disoccupazione). Questa migliore performance sembra essere legata alle più basse aspettative inflazionistiche garantite da un sistema neocorporativo. Appena la situazione mondiale peggiora, infatti, esso riesce ad ottenere migliori risultati.

L’autore conclude il suo articolo ribadendo che, in presenza di un alto grado di neocorporativismo, le istituzioni possono raggiungere un più vantaggioso equilibrio dei salari e dei prezzi, e la disoccupazione diviene una strumento meno importante per raggiungere bassa inflazione38.

3.4 La letteratura che considera gli effetti delle esternalità

negative legate agli aumenti dei salari.

Diversamente dagli studi di scienza politica, le analisi economiche delle relazioni tra strutture istituzionali e performance macroeconomica non hanno considerato gli esiti di processi (in realtà mai ben delineati) di contrattazione tra sindacati (dei lavoratori e dei

38

Tarantelli deve essere inoltre ricordato per i contributi fondamentali all’elaborazione delle misure che permisero di rompere la spirale salari-prezzi che si era consolidata in Italia nel periodo degli shock petroliferi e delle svalutazioni degli anni Settanta. Una sua grande intuizione fu quella di capire per primo l’importanza di politiche dei redditi giocate in anticipo rispetto all’evoluzione dell’inflazione. Si tratta di politiche basate su uno “scambio” tra governo, sindacati e imprese, che consenta il superamento del tipico “dilemma del prigioniero” in cui finisce sempre la contrapposizione degli interessi di breve periodo delle singole parti sociali. Un’applicazione decisiva dell’intuizione di Tarantelli fu la predeterminazione di un tasso accettato e decelerante d’inflazione. Il coordinamento tra le parti sociali vedeva il sindacato farsi garante della moderazione salariale e del conseguente aumento di credibilità delle politiche monetarie in cambio di migliori prospettive a medio termine per l’occupazione e l’impegno allo sviluppo di concrete riforme strutturali.

datori di lavoro) e governi. Gli studi economici hanno invece trattato la struttura della contrattazione come la caratteristica istituzionale principale, sviluppando analisi formali dei legami tra livelli contrattuali e alcuni indicatori di performance. Tali analisi si basano principalmente sull’ipotesi di sindacati e imprenditori motivati da interessi egoistici, e specificano (a differenza della letteratura corporativista) le modalità attraverso cui avvengono i processi di negoziazione tra sindacati e imprese.

La dimensione sulla quale si concentra questo filone della letteratura è il livello della contrattazione collettiva, ed il grado della sua centralizzazione. La letteratura economica non si preoccupa quindi di indagare le forme di Stato che possono garantire un più alto consenso sociale (e quindi minori scioperi), né quale sistema di regolazione dei conflitti possa garantire migliori performance. Essa si concentra sul ruolo di una dimensione ben specifica del sistema contrattuale, il grado di centralizzazione della contrattazione, ed indaga la sua relazione con la performance macroeconomica.

Il grado di centralizzazione della contrattazione si riferisce al livello (ai livelli) al quale si svolge la contrattazione salariale: in generale, essa può avvenire a livello d’impresa, di industria e nazionale. Nel primo caso, le negoziazioni avvengono tra delegazioni dei dipendent i e gli imprenditori. A livello d’industria, i sindacati contrattano con più imprenditori o, se questi ultimi si sono organizzati, con una loro rappresentanza. Infine, i livelli più alti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali possono negoziare a livello nazionale, talvolta con il governo come terzo partner. In pratica, la contrattazione può aver luogo simultaneamente a più livelli (come in Italia oggi): gli accordi nazionali o di settore possono fissare i salari minimi, e poi a livello decentrato i salari possono adeguarsi alla produttività delle singole imprese. Per determinare il grado di centralizzazione della cont rattazione occorre considerare tre elementi. Il primo è il livello per sé al quale avviene formalmente la contrattazione; per giud icare quale sia il livello di contrattazione in un sistema economico occorre però tener conto anche della copertura degli accordi collettivi, cioè della percentuale di lavoratori il cui salario è determinato dalla contrattazione; infine, il grado di centralizzazione orizzontale: il livello può essere decentrato lungo la dimensione verticale ma centralizzato lungo quella orizzontale (intercategoriale).

Le analisi economiche della relazione tra centralizzazione della contrattazione e performance macroeconomiche ipotizzano, in generale, economie chiuse interamente sindacalizzate, con imprenditori che massimizzano il profitto e sindacati che

massimizzano una funzione d’utilità che ha come argomenti il livello del salario reale e l’occupazione dei suoi iscritti39.

Un alto grado della centralizzazione della contrattazione consente, secondo il filone della letteratura che prevede l’esistenza di esternalità, alle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro di internalizzare le esternalità negative che si creano a causa dell’azione contrattuale e che si ripercuotono sugli altri lavoratori.

Queste analisi prevedono che strutture contrattuali centralizzate conducano a salari reali più bassi e a tassi di disoccupazione inferiori al caso di maggiore decentramento in base all’argomento che una federazione sindacale centralizzata internalizzerà le esternalità che sarebbero invece ignorate dai soggetti attori della contrattazione in contesti di contrattazione decentrata.

Ad esempio, nella formulazione delle rivendicazioni salariali in contesti decentrati, ciascun sindacato tende a considerare gli interessi dei soli suoi membri, ignorando gli effetti sugli altri gruppi di lavoratori del conseguente aumento dei prezzi nei settori in cui sono attivi i sindacati. Secondo quest’esempio, quindi, i guadagni salariali di un gruppo si accompagnano alla riduzione dei salari dei lavoratori non rappresentati da quel sindacato (o perlomeno del loro potere d’acquisto).

In Calmfors (1993) troviamo una dettagliata rassegna dei lavori in cui sono state studiate esternalità negative legate all’aumento del salario da parte di un gruppo di lavoratori. L’idea base di questa letteratura è che gli aumenti salariali per un certo gruppo di lavoratori creino esternalità che possono essere internalizzate con un comportamento cooperativo, e quindi che, in contesti di un’ampia cooperazione/centralizzazione, esistano incentivi al contenimento delle richieste salariali, il cui risultato è quindi un salario aggregato più basso e, secondo la curva di domanda del lavoro standard inclinata negativamente, una più alta occupazione rispetto ad un livello più decentrato. L’effetto d’internalizzazione delle esternalità si ripercuote su entrambi i lati del mercato, poiché sia altri datori di lavoro che altri occupati possono subire gli effetti negativi dovuti all’aumento dei salari in una parte dell’economia.

39

Per le condizioni del mercato del lavoro dell’Europa appaiono in realtà più realistici i modelli con contrattazione (tra cui i modelli di contrattazione efficiente), nei quali sindacati e datori di lavoro contrattano sul livello del salario.

I diversi studi che fanno parte di questa letteratura rilevano però l’influenza delle diverse esternalità in modelli e contesti di analisi diversi. Presenteremo quindi solo una sintesi delle argomentazioni in esse riportate, poiché in realtà non esiste un framework di riferimento. Avrà un ruolo particolarmente importante l’esternalità sui prezzi, che Calmfors e Driffill (1988) considerano tra le determinanti della loro relazione “a gobba”, di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo.

Il primo tipo di esternalità negativa dovuta ad un aumento salariale che è possibile individuare è quella sui prezzi al consumo. Infatti, “one man’s wage increase is mainly another man’s price increase”40 Per spiegare tale affermazione è sufficiente pensare che la contrattazione avviene sul salario nominale, ma quando gli attori di una contrattazione centralizzata scelgono un certo livello del salario sulla base di una domanda di moneta data, essi sono sempre in grado di capire quanto il salario da loro scelto inciderà sul livello generale dei prezzi e sull’occupazione. Quindi è corretto pensare che chi contratta a un livello centralizzato in effetti scelga il salario reale. A livello decentrato i lavoratori non sono aggregati in grandi organizzazioni, e possono contrattare l’aumento del loro salario direttamente con il datore di lavoro. L’aumento dei salari monetari di un piccolo gruppo di lavoratori, a questo livello, ha pochi effetti sul livello dei prezzi al consumo, così che il salario reale rispetto ai prezzi al consumo cresce approssimativamente dello stesso ammontare del salario nominale, con i conseguenti effetti negativi sull’occupazione (in base alla curva di domanda di lavoro dell’impresa). Se il sindacato diviene più grande, e la contrattazione avviene a livelli più alti, gli effetti degli aumenti del salario nominale sul livello generale dei prezzi sono maggiori, quindi gli incentivi ad aumentare i salari nominali diminuiscono in caso di cooperazione di grandi sindacati (si veda anche Layard e al., 2005, pagina 471).

Alcuni autori (per esempio Hoel, 1991) individuano un’esternalità legata all’aumento del numero di disoccupati. Nel caso in cui il tasso di disoccupazione aumenti in un settore, a causa di un aumento del livello dei salari dei lavoratori in quel settore, ciò ha effetti negativi sull’intera economia, poiché i lavoratori disoccupati degli altri settori avranno ora ulteriori difficoltà nel trovare lavoro, essendo aumentato il tasso di disoccupazione generale.

40

Un terzo tipo di esternalità negativa indicata dalla letteratura è strettamente legata alla precedente: quando i salari aumentano in un settore dell’economia si assiste ad un aumento di prezzo dei beni prodotti in quel settore, che possono essere input per le produzioni di altri settori. Nel caso in cui input materiali e lavoro siano considerati complementari nella produzione, all’aumento del prezzo dei primi seguirà un minore impiego del secondo.

Esiste la possibilità di un’esternalità negativa di tipo fiscale nel caso in cui gli aumenti del salario in una parte dell’economia causi un aumento della disoccupazione. Lo Stato può infatti decidere di far ricadere i costi della disoccupazione, intesi come sussidi per i disoccupati, sui lavoratori, tassando maggiormente i salari. Questo tipo d’esternalità nasce perché una diminuzione dell’output in un settore dovuta ad un aumento del salario reale comporta una riduzione della base per l’applicazione delle imposte, e lo Stato, per garantire lo stesso livello di sussidio ai nuovi disoccupati, aumenta le imposte sui salari di chi è ancora occupato.

Nel caso di contrattazione a livello decentrato, si può creare un’esternalità sugli investimenti. Infatti, a causa del turn-over del lavoro, alcuni degli occupati attuali in una data azienda saranno licenziati prima di poter avere dei benefici in termini di salari futuri più alti, dovuti a investimenti presenti in capitale fisso. Quindi, i sindacati di un’economia con contrattazione decentrata sono meno incentivati ad accettare un contenimento delle richieste salariali necessario per poter promuovere tali investimenti.

Esiste poi un tipo di esternalità particolare, legata all’invidia, dovuta al legame tra il benessere di un lavoratore ed il livello degli stipendi degli altri lavoratori. Ogni aumento del salario di una sola categoria di lavoratori riduce il benessere delle altre categorie per l’effetto “invidia”.

Ulteriori esternalità possono derivare dalla rivalità tra organizzazioni sindacali in un contesto di contrattazione decentrata, e la contrattazione separata per diversi gruppi di lavoratori può aggravare la rincorsa salariale.

Infine, Calmfors(1993) individua nella letteratura un tipo d’esternalità che opera dal lato dei datori di lavoro. Essa riguarda il salario d’efficienza, in quanto esso può aumentare se lo “sforzo” dei lavoratori dipende dal loro salario relativo: in quel caso, un aumento di salario solo per una parte dei lavoratori diminuisce lo “sforzo” degli altri. Inoltre, un

aumento di salario in una sola impresa può rendere più difficile per le altre il reclutamento di nuovi lavoratori.

La questione chiave comune ai diversi tipi di esternalità è il grado in cui le esse sono prese in considerazione nel processo di contrattazione. Se i lavoratori non sono altruisti, non verranno prese in considerazione in un contesto di contrattazione decentrata, perché coloro che si avvantaggiano sono solo una piccola parte di quelli che sono danneggiati dalla contrattazione (i consumatori, gli altri lavoratori, l’intera economia). Più la contrattazione si centralizza e più è coordinata, più la distinzione tra chi guadagna e chi perde è meno chiara, e in contesto centralizzato coloro che traggono dei vantaggi dalla contrattazione sono virtualmente gli stessi che ne sono danneggiati.

Pertanto, in un contesto più centralizzato/coordinato (sia per il sindacato che per gli imprenditori), vi sarà una maggiore tendenza ad internalizzare le conseguenze macroeconomiche dell’azione contrattuale, e i sindacati accetteranno salari più bassi, dato che non vi sono gruppi esterni molto ampi su cui spostare gli effetti negativi.

Il ruolo del potere di mercato del sindacato

L’analisi delle esternalità ha ipotizzato che gli aumenti salariali per un certo gruppo di lavoratori creino esternalità che possono essere internalizzate con un comportamento cooperativo; non ci sono dunque effetti negativi sul livello dell’occupazione se i sindacati moderano le proprie richieste salariali.

Ma questo tipo di analisi ha trascurato un aspetto importante del sindacato, e cioè il suo potere contrattuale41. Ad un livello decentrato della contrattazione, il sindacato ha poco potere contrattuale, e non potrà fare richieste eccessive, in termini di salario. Nella realtà le imprese si confrontano con concorrenti in grado di offrire beni sostituti. Quando il numero di concorrenti aumenta, e ci si avvicina quindi alle condizioni di un mercato concorrenziale in cui l’impresa è price-taker, l’elasticità di prezzo dei prodotti dell’impresa aumenta. In tali mercati, il trade- off tra aumenti salariali e occupazione a livello d’impresa può essere consistente e sarà riconosciuto dai sindacati che operano a livello d’impresa. Dato il trade-off tra salario reale ed occupazione nella funzione d’utilità del sindacato e nella curva di domanda di lavoro, un livello della contrattazione

41

Si vedano Calmfors e Driffill, 1988. Il potere di mercato del sindacato deriva dalla sua abilità di infliggere un danno alle imprese tramite gli scioperi. Esso è quindi influenzato dal controllo che il sindacato può esercitare sull’offerta di lavoro, dalla struttura contrattuale e dalla presenza di costi di aggiustamento del livello d’occupazione nelle imprese.

decentrato comporterà minore pressione sindacale sul livello del salario, e quindi minori tassi di disoccupazione.

Per quanto riguarda i sindacati che agiscono a livello di settore, essi possono sfruttare il loro potere di mercato per ottenere elevati aumenti salariali per i lavoratori dell’industria. Il risultante più alto prezzo dei prodotti dell’industria non ridurrà la domanda di quei prodotti quanto nel caso di contrattazione decentrata, perché a livello d’industria esistono molto meno prodotti sostituti. Pertanto, l’occupazione sarà meno influenzata dall’aumento dei salari e il “prezzo” di più alti salari sarà pagato dai consumatori che acquistano i prodotti di quell’industria.

Come nel caso della contrattazione a livello decentrato, la forza della relazione negativa tra salari ed occupazione dipende dal numero di sostituti per i prodotti dell’industria, che saranno in numero inferiore rispetto al caso decentrato.

La conclusione generale è che i sistemi più decentrati comportano una maggiore disciplina salariale, attraverso la maggiore elasticità della domanda del mercato dei prodotti: per questo, tali sistemi contrattuali comporteranno minori salari e più alti livelli d’occupazione.

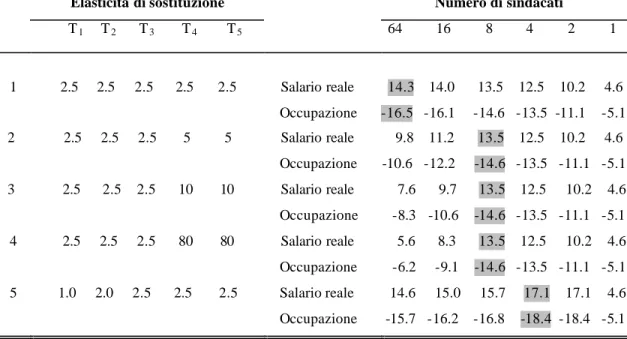

Combinando l’argomento delle esternalità e l’argomento del potere di contrattazione, è possibile che la relazione tra strutture contrattuali e salari reali in economie chiuse abbia la forma “a gobba”, nel senso che gli ordinamenti contrattuali a livello d’industria generano, a parità di altre condizioni, salari reali più elevati e una maggiore disoccupazione. Lo studio più importante su questo tipo di relazione è quello di Calmfors e Driffill del 1988, che andremo ad illustrare nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

3.5 Lo studio di Calmfors e Driffill

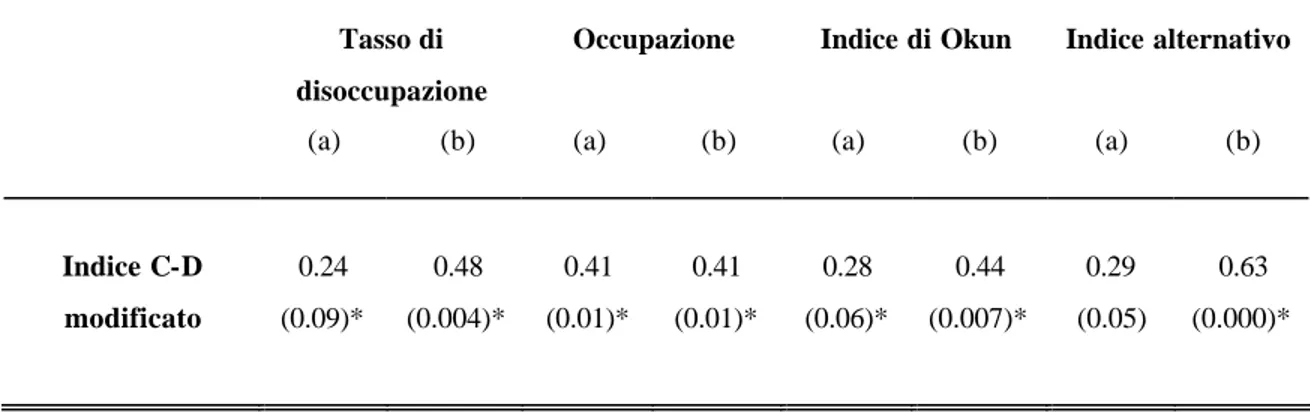

Calmfors e Driffill (1988) hanno presentato un’argomentazione teorica a sostegno di una relazione non lineare tra sistemi di contrattazione salariale e performance macroeconomiche; essi si discostavano, quindi dai risultati di monotonicità della relazione tra grado di corporativismo e performance macroeconomica, che era, in quegli anni, al centro dell’interesse della maggior parte della letteratura.

In primo luogo, secondo i due autori il concetto stesso di corporativismo era troppo vago, rendendo poco chiari i risultati degli studi che si basavano su di esso. Per

esempio, l’ordinamento fatto da McCullum (1986), in base alla sua definizione di corporativismo, comprende, nello stesso gruppo di paesi altamente corporativi, Austria, Norvegia e Svezia (per un alto livello di centralizzazione), ma anche Giappone e Svizzera (in base all’elevato grado di consenso), sebbene le loro strutture contrattuali siano molto diverse.

Essi hanno invece deciso di concentrarsi su quella che hanno ritenuto una delle componenti più importanti delle definizioni e degli indici di corporatismo, il grado di

centralizzazione della contrattazione, che definiscono “the extent of inter-union and

inter-employer cooperation in wage bargaining with the other side”42: l’interesse quindi si dovrebbe focalizzare, sebbene gli autori facciano riferimento ad una definizione di “centralizzazione ”, sull’ampiezza del coordinamento (principalmente circa le richieste salariali) sia all’interno (within) che tra (between) le organizzazio ni sindacali ed imprenditoriali.

La relazione tra centralizzazione e performance macroeconomica assume, secondo le loro argomentazioni e i loro risultati, utilizzando dati riferiti agli anni Settanta e Ottanta, una forma hump-shaped, nel caso in cui si consideri come indicatore di performance il tasso di disoccupazione, o viceversa una forma ad U se si relaziona la centralizzazione con il tasso d’inflazione o l’indice di Okun.

In linea generale, nel caso in cui si contratti a livello decentrato (nella singola impresa, tra sindacato e datore di lavoro), se le richieste salariali sono eccessive l’impresa sarà costretta a reagire licenziando alcuni dei lavoratori o scaricando l’aumento dei salari su prezzo del prodotto venduto. Se i prodotti dell’impresa, considerata price-taker, sono sostituibili con quelli di altre imprese operanti nello stesso mercato, l’aumento dei salari non potrà che portare maggiore disoccupazione, poiché l’impresa non può aumentare i prezzi; in tale contesto, il sindacato non ha potere d’imporre le proprie richieste, e dovrà contenere le richieste salariali. Quindi, con sistemi di contrattazione decentrata, i sindacati sanno che non potranno spingere molto su richieste di aumenti salariali, avendo un minore potere di mercato.

In contesti di contrattazione centralizzata, i salari avranno la stessa tendenza a collocarsi a livelli tali da non sacrificare i volumi dell’occupazione, nonostante in tali contesti il sindacato possegga un maggiore potere di mercato; infatti, un sindacato operante a

42

livello centralizzato non potrà ignorare gli effetti negativi (esternalità) dovuti agli aumenti salariali, poiché se i salari crescono uniformemente in tutta l’economia, aumenterà anche il livello dei prezzi, e il salario reale rimarrà pressoché inalterato; questo bilancerà il suo maggiore potere di mercato (rispetto ad un livello più decentrato) e ridurrà le richieste salariali.

Infine, nel caso di contrattazione a livelli intermedi di centralizzazione (per esempio a livello d’industria), si determinano effetti negativi delle spinte salariali che non sono controllati né dal basso potere di mercato né dalla “consapevolezza” dell’esistenza di esternalità negative che caratterizza un sindacato centralizzato. Gli aumenti salariali a livello d’industria possono sì determinare aumenti dei prezzi di produzione di quel settore, ma essi sono solo una delle componenti del livello generale dei prezzi (il cui rapporto con il salario nominale determina il salario reale), quindi i salari reali dell’industria potranno aumentare quasi quanto quelli monetari; inoltre, gli effetti negativi sull’occupazione non si manifestano immediatamente, perché i prodotti dell’industria, diversamente da quanto avviene per i prodotti di una singola impresa, sono poco sostituibili con prodotti di altre industrie. I sindacati che operano a livello d’industria possono quindi credere che le rivendicazioni salariali nominali si traducano in vantaggi reali e non abbiano effetti significativi sull’occupazione in quell’industria. Ma se i sindacati agiscono in questo modo, non coordinandosi, nell’insieme delle industrie, non si potranno evitare l’inflazione e le ripercussioni negative sull’occupazione.

La relazione tra performance economica e centralizzazione ha quindi una forma “a gobba” (hump-shaped): economie con sistemi di contrattazione più decentrati oppure con alta centralizzazione della contrattazione avranno migliori performance macroeconomiche in termini di minore disoccupazione e più bassi salari (e quindi minore spinta inflazionistica).

Definiamo quindi gli elementi dell’analisi.

Le misure della performance macroeconomica

Come abbiamo già notato nei paragrafi precedenti, gli indicatori utilizzabili per rappresentare la performance macroeconomica di un paese possono essere molti. Non è questo il luogo per un’analisi riguardo a quali siano i migliori, né quali dimensioni della realtà economica e sociale debbano essere oggetto di misurazione. Occorre però ricordare che esistono visioni alternative rispetto a quella prettamente economica, che

individuano come indicatori non il PIL o il tasso d’inflazione, ma, per esempio, il tasso di analfabetismo, o il tasso di mortalità infantile.

Nell’articolo di Calmfors e Driffill vengono utilizzati quattro indicatori, relativi agli anni del periodo 1974-85 e la loro variazione rispetto al periodo precedente agli shock 1963-73.

Essi sono:

• il tasso di disoccupazione, come standardizzato dall’OECD;

• il tasso di occupazione, inteso come la percentua le della popolazione in età compresa tra i 15 e 64 anni;

• l’indice di miseria di Okun, uguale alla somma del tasso di disoccupazione e d’inflazione. Alla base dell’uso di questo indice vi è la possibilità d’errore nel misurare i risultati del sistema di contrattazione con il solo tasso d’occupazione, poiché i differenti tassi d’occupazione possono riflettere anche le differenze delle politiche economiche messe in atto dai paesi;

• un indice di performance alternativo (IPA), ottenuto dalla somma del tasso di disoccupazione e del deficit delle partite correnti in percentuale del GDP.

Questi indicatori vengono relazionati ad un indice di centralizzazione della contrattazione.

L’indice di centralizzazione della contrattazione

Secondo la loro linea d’analisi, Calmfors e Driffill si concentrano su come le performance macroeconomiche siano influenzate dal grado della centralizzazione della contrattazione; essi ritengono che un indice di “corporativismo” non sia sufficientemente preciso, decidendo così di sostituirlo con un esplicito indice di “centralizzazione”.

Dopo la definizione della dimensione che hanno deciso di prendere in esame, come nella letteratura corporativista, anche Calmfors e Driffill creano, in base a quella definizione, una classificazione dei paesi. Gli autori hanno quindi espresso un giudizio su quali paesi potessero essere considerati tra quelli con più alto grado di centralizzazione e quelli invece con sistemi decentrati. Naturalmente tale giudizio non è del tutto soggettivo, poiché deriva da un’analisi attenta dei due autori dei sistemi contrattuali dei diversi paesi, ma mantiene comunque una componente di interpretazione che, come ogni giudizio, può essere criticata (proprio l’ordinamento

creato da Calmfors e Driffill è stato l’oggetto di alcune critiche mosse ai risultati da essi ottenuti e che presenteremo più avanti).

In accordo alla definizione di centralizzazione scelta dai due autori, l’indice esprime :

• il livello di coordinamento all’interno delle associazioni nazionali sindacali e dei datori di lavoro;

• il numero di confederazioni sindacali centrali esistenti e l’intensità della loro cooperazione; il numero di confederazioni dei datori di lavoro esistenti e l’intensità della loro cooperazione.

Esso si presenta quindi come la somma di due indici, a ciascuno dei quali è associato un valore da “0- ” a “3+” : nel caso del primo indice, “3” indica il livello nazionale, “2” quello industriale e 1 il livello locale. Per esempio, alla Danimarca a Finlandia viene assegnato un “3- ” per il livello di coordinamento all’interno delle associazioni nazionali sindacali e dei datori di lavoro perché in questi paesi esisteva, negli anni di riferimento dell’articolo, un ampio elemento di potere decisionale a livello nazionale, ma con una certa estensione del potere a livello locale; lo “1+” assegnato all’Italia riflette invece un certo elemento di contrattazione a livello d’industria in un ambito di contrattazione interna all’impresa. Riguardo alla seconda componente dell’indice, “3” indica una confederazione sindacale ed una imprenditoriale dominanti, “2” l’esistenza di più confederazioni centrali e così via; più e meno indicano differenze minori.

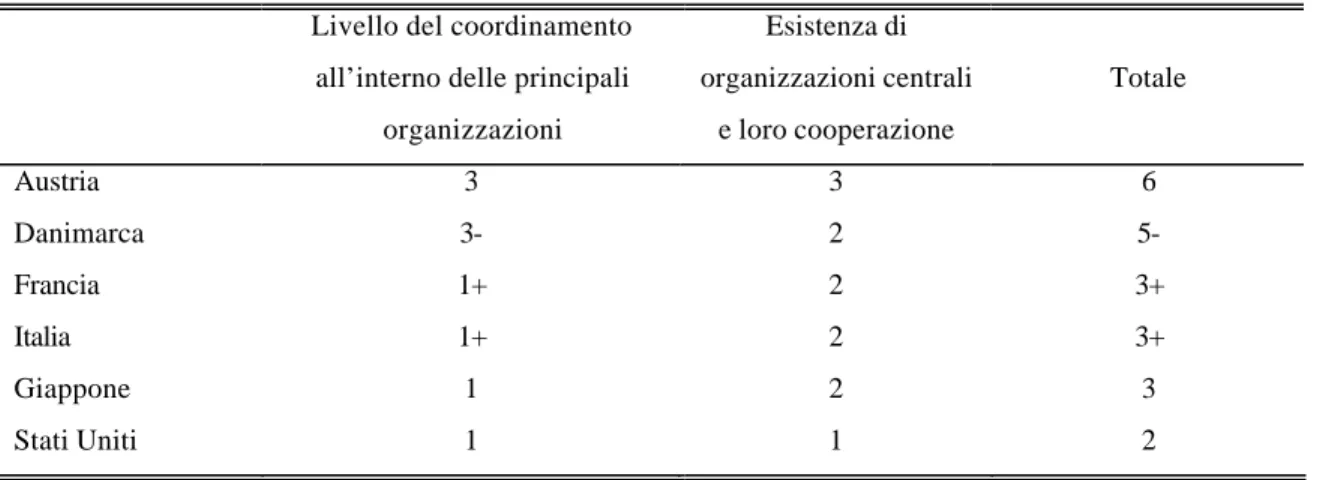

In Tabella 9 riportiamo i valori assegnati per alcuni paesi tra quelli considerati da Calmfors e Driffill.

Tabella 9: costruzione dell’indice di Calmfors e Driffill

Livello del coordinamento all’interno delle principali

organizzazioni Esistenza di organizzazioni centrali e loro cooperazione Totale Austria Danimarca Francia Italia Giappone Stati Uniti 3 3- 1+ 1+ 1 1 3 2 2 2 2 1 6 5- 3+ 3+ 3 2

Fonte: Calmfors e Driffill, 1988, pagina53

Nonostante le possibili critiche, quello di Calmfors e Driffill rimane comunque uno degli ordinamenti più utilizzati in letteratura. In Tabella 10 confrontiamo il loro ordinamento con quello di due autori corporativisti.

Tabella 10: esempi di ordinamenti dei paesi

Calmfors e Driffill Bruno e Sachs Cameron Austria Norvegia Svezia Danimarca Finlandia Germania Paesi Bassi Belgio Nuova Zelanda Australia Francia Regno Unito Italia Giappone Svizzera Stati Uniti Canada Austria Germania Paesi Bassi Norvegia Svezia Svizzera Danimarca Finlandia Belgio Giappone Nuova Zelanda Regno Unito Francia Italia Australia Canada Stati Uniti Svezia Norvegia Austria Belgio Finlandia Danimarca Paesi Bassi Germania Regno Unito Australia Svizzera Italia Canada Stati Uniti Francia Giappone