La Condizione della donna nella Sardegna giudicale alla luce dei condaghi

Testo completo

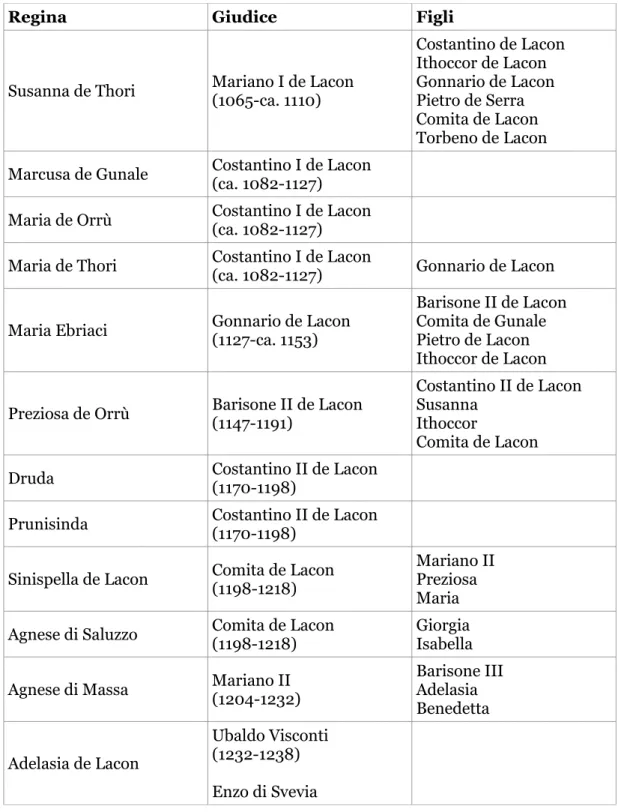

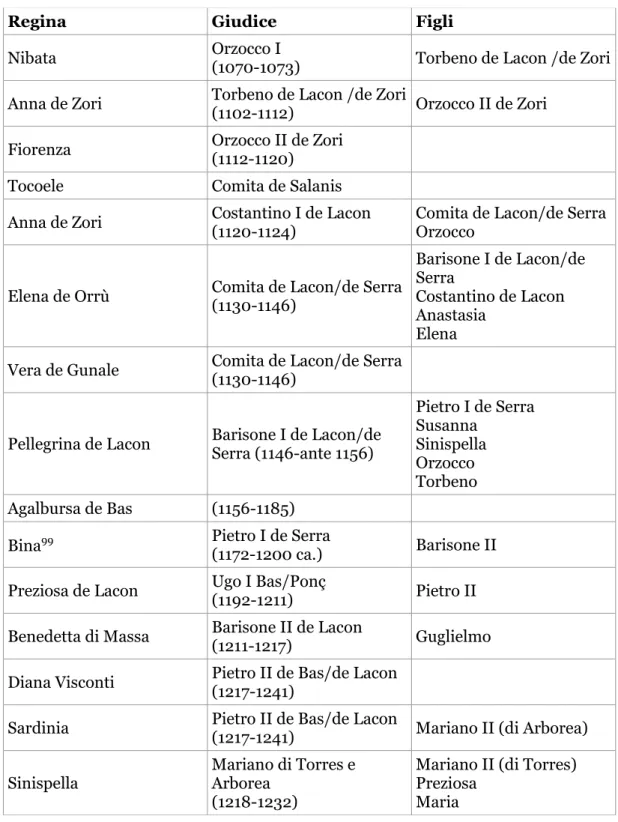

Figura

Documenti correlati

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per

Una riflessione non condivisa e discutibile, come sostiene EVA CANTARELLA, che nel criticare le osservazioni di Van Creveld sostiene come esse siano «l’ennesima

A mio parere non sarà privo di significato il fatto che come santo patrono di Caput Tyrsi è stato scelto Sant’Efisio, il cui nome è richiamato anche dal toponimo Montricu ‘e

La mostraconvegno rappresenta un momento di confronto

all’«Avanti!» del 1905 svoltasi «a casa dell’illustre amico nostro», in cui si chiese a De Viti lumi sulla progettata Camera internazionale degli agricoltori, temendo che si

quelle unioni coniugali nelle quali almeno uno dei coniugi appartiene a differenti gruppi nazionali (o etnici). Nell’anno 2002 i matrimoni celebrati furono complessivamente

[r]

Nella società marocchina le donne sono più numerose degli uomini, rappresentano circa il 51% di una popolazione pari a più di 26 milioni di abitanti; 7 tuttavia la donna da secoli