CAPITOLO 2: La prima fase del TLT e le elezioni amministrative del 1949.

2.1 La dichiarazione tripartita e lo scisma di Tito

Nell’estate del 1946 l’esperimento del Territorio Libero era, di fatto, un progetto morto ancora prima di nascere. Col passare dei mesi le cancellerie occidentali, specialmente quella americana, si erano sempre più convinte che l’URSS mirasse, in realtà, ad un ampliamento della sua sfera d’influenza in Europa e della contemporanea necessità di intraprendere una politica estera che contenesse l’azione di Mosca e dei suoi satelliti. Nello specifico della realtà giuliana l’avvio della politica di containment fece sì che “l’obiettivo sostanziale della politica anglo-americana era il mantenimento del GMA, mentre quello formale (su cui si sarebbe continuato a discutere) era dato dall’istituzione del TLT”92. Inoltre non si sarebbe mai dovuti pervenire alla definitiva nomina del Governatore “in quanto [essa] avrebbe orientato in un senso o nell’altro la dinamica politica e quindi anche il destino finale del TLT”93; “lo scrutinio delle diverse candidature scivolò quindi rapidamente lungo la china dei veti incrociati, e fu chiaro ben presto che la preoccupazione principale dei rappresentanti delle grandi potenze impegnate nella cernita dei nominativi non era quella di arrivare alla nomina del Governatore entro il 15 settembre, bensì quella di evitare una scelta sbagliata”94.

Durante la Conferenza di New York, i Quattro Grandi avevano stipulato un gentlemen’s agreement, con il quale si era unanimemente convenuto di scegliere un governatore di nazionalità diversa dalla loro. Nei primi mesi del 1947 circolò

92 Giampaolo Valdevit, op. cit., (1986), pag. 164. 93 Raoul Pupo, op. cit., (1989), pag. 50.

un’ampia rosa di candidati, tra cui i più quotati risultavano essere: il generale svizzero Gusian; il belga Buisseret; lo svedese Nordenskiold; il delegato norvegese alle Nazioni Unite Finn Noe e l’ex presidente colombiano Alberto Camargo. La Francia sosteneva Pablo de Azcarate y Flores, ex vicesegretario della Società delle Nazioni ed ex ambasciatore della Spagna repubblicana a Londra; mentre Mosca George Branting. Entrambi furono però affossati dal veto angloamericano. “Il 26 un telegramma di Tarchiani da Washington accennava i cinque candidati proposti dagli americani: Egeland, Camargo, Nordenskiold, Sandstrom e Gusain, l’ultimo dei quali avrebbe avuto la massima probabilità di riuscita”95.

Il 21 aprile, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza, emersero le candidature di due norvegesi: Wold, ministro del commercio proposto dall’URSS, fu bocciato dagli USA a causa della sua militanza nel Partito Comunista, mentre il nome di Ruge trovò l’opposizione inglese.

Il 16 giugno il rappresentante russo alle Nazioni Unite Andrei Gromyko, dopo aver dichiarato che avrebbe accettato esclusivamente i candidati da lui proposti, ruppe il gentlemen’s agreement proponendo Maurice Dejean, ambasciatore francese in Cecoslovacchia. Si trattava di una mossa provocatoria mirata a spaccare il fronte occidentale, e infatti ottenne il rifiuto generale, in primis quello francese. Di conseguenza il delegato russo decise di cambiare strategia e, durante la riunione del Consiglio di sicurezza

del 20 giugno, dichiarò lo stesso Consiglio incompetente a

discutere la questione del governatore finché il Trattato di pace con

95 Diego De Castro, op. cit,, (1981), pag. 679.

l’Italia non fosse entrato in vigore. La proposta fu respinta, con nove voti contro uno, poiché stavolta il delegato francese optò per l’astensione. Nella seduta pomeridiana gli americani, per superare lo stallo della situazione, decisero allora di invitare i membri non permanenti del Consiglio di sicurezza ad avanzare anche loro delle candidature.

“Il nostro ambasciatore a Londra, Carandini, riferiva, il 24 giugno, che gli inglesi erano piuttosto irritati per il comportamento dei russi; che l’Inghilterra desiderava vivamente la nomina del governatore per poter ritirare le truppe da Trieste, che gravavano sul bilancio britannico. D’altro canto essi non potevano accettare una persona che mettesse Trieste in mano agli jugoslavi. Tanto la Gran Bretagna che gli Stati Uniti premevano sul settantatreenne gen. Guisan, perché accettasse la carica, ma risultava come il governo svizzero non intendesse influire su di lui”96. In realtà Berna non era entusiasta dell’idea che uno svizzero fosse nominato a governare una delle zone di maggior attrito internazionale, poiché temeva che ciò potesse danneggiare la sua tradizionale neutralità.

Intanto le prime avvisaglie della guerra fredda si facevano già sentire: in campo americano stava maturando una nuova concezione del ruolo che Trieste doveva assumere nel gioco di equilibri e contenimento che si andava delineando in Europa con la spaccatura delle potenze alleate tra i due blocchi. Nel Dipartimento di Stato americano gli orientamenti generali in materia di politica estera stavano evolvendo, anche in conseguenza del cambio che, all’inizio dell’anno, ci fu al suo vertice: al dimissionario Byrnes subentrava, come segretario di stato, il generale Marshall.

96 Ivi, pag. 681.

L’avvicendamento segnava il definitivo passaggio dall’epoca della politica della diplomazia a quella caratterizzata “dalla concezione della fermezza e dell’intransigenza come unica modalità di espressione e di difesa dei propri obiettivi; dalla percezione di una sostanziale disarmonia di interessi con l’Unione Sovietica; dall’assoluta rigidità delle sfere di influenza; dall’intenzione di impedire all’Unione Sovietica di estendere un’influenza al di là della propria e dall’intervento nella ricostruzione economica dell’Europa al fine di restaurarvi il balance of power”97. Nello specifico della questione triestina, i nuovi criteri di giudizio dell’Amministrazione statunitense furono ben esplicitati nel memorandum che il generale Lauris Norstad preparò per lo Stato Maggiore dell’esercito. Pur non entrando nel merito delle singole problematiche, “il documento metteva a fuoco la questione della Venezia Giulia individuandola come «un test della capacità delle forze democratiche occidentali di opporsi con successo alla tattica coercitiva del comunismo sovietico, impersonata dalla Jugoslavia di Tito», e muovendo da tale assunto sottolineava i rischi connessi al ritiro delle truppe alleate dalla Zona A, non solo e non tanto per la sorte di Trieste, quanto per il futuro dell’intera Europa Occidentale. L’abbandono della Linea Morgan avrebbe infatti rimosso l’ultimo diaframma contro le infiltrazioni comuniste dall’Est verso l’Italia, nelle cui regioni settentrionali il PCI vantava già una posizione di supremazia, con il possibile effetto di portare tutto il Nord del Paese sotto il controllo comunista; a sua volta, la caduta dell’Italia settentrionale non sarebbe rimasta un episodio, ma avrebbe aperto la strada alla penetrazione dell’influenza sovietica, attraverso la Francia, fino all’atlantico e ai Pirenei. La

presenza alleata si inseriva dunque intimamente nell’ambito della politica del containment”98. La presenza militare americana non aveva più solo un fine locale, quello cioè di impedire sconvolgimenti nell’assetto della Venezia Giulia, ma assumeva il carattere di prima linea di difesa dell’intera Europa occidentale dalla mire espansionistiche sovietiche. “Era la cosiddetta domino

theory. Si stabiliva perciò una relazione diretta fra il mantenimento

del «baluardo» lungo la linea Morgan e la stabilità dell’Europa occidentale nel suo complesso. Trieste cominciava a rivestire un ruolo centrale nella pianificazione americana relativa all’Europa occidentale: era da Trieste, appunto, che poteva prendere avvio una serie di reazioni a catena ed era a Trieste innanzitutto che tale minaccia doveva essere contenuta: definire la linea Morgan come «ultima barriera» ne stabiliva la prova più chiara”99. L’appiglio legale per il mantenimento delle truppe a Trieste fu dato dall’articolo 1 dell’allegato VII al Trattato di pace, in base al quale, finché non si fosse giunti alla nomina di un governatore, le due zone sarebbero rimaste sotto il controllo di occidentali e jugoslavi100.

Intanto, dopo l’invito americano ai paesi membri non permanenti del Consiglio di sicurezza, la rosa dei candidati era aumentata e si era provveduto a nominare, il 10 luglio, un apposito Comitato col compito di raccogliere informazioni su ciascuno di loro per poi riferire al Consiglio. Grazie al lavoro del neo istituito organo, composto dai delegati australiano, colombiano e polacco, si riuscì a operare una discreta scrematura nella lista delle

98 Raol Pupo, op. cit., (1989), pag. 52.

99 Giampaolo Valdevit, op. cit., (1986), pag. 169.

100 “The Governor shall assume office in the Free Territori at the earliest moment after the

coming into force of the present Treaty. Pending assumption of office by the Governor, the Free Territory shall continue to be administered by the Allied military commando within their respective zones”.

candidature, dalla quale vennero depennati una ventina di nomi, tra cui quelli di: Ruge, Guisan, Ehrensvard, van Kleffens e Camargo. Rimanevano in corsa: Fluckiger, sostenuto dall’Inghilterra, e lo svizzero Stucki, la cui candidatura, vista con favore dagli Stati Uniti, divenne ufficiale il 18 settembre, quando venne presentata dalla Cina.

In questo clima di grande incertezza si giunse al 15 settembre, data dell’entrata in vigore del Trattato. Non fu una giornata normale. “A Trieste furono gettate bombe al ritorno di un corteo italiano, causando 85 feriti, di cui quattro in gravi condizioni, e la morte dello studente Carlo Castagna. Lubiana, durante una spettacolare dimostrazione, aveva giurato al maresciallo Tito di non rinunciare a Trieste. A Roma, il Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, aveva ricevuto i rappresentanti dei partiti italiani di Trieste e De Gasperi aveva pronunciato accorate parole alla radio, promettendo che l’Italia non avrebbe mai abbandonato i suoi figli”101.

Approfittando della situazione, Tito cercò di occupare militarmente Trieste e la zona sotto il controllo del GMA, sostenendo che, sulla base del già citato art. 1 dell’allegato VII, in attesa della nomina del Governatore tutto il territorio del TLT doveva essere amministrato congiuntamente con gli anglo-americani. L’intenzione jugoslava fu comunicata al generale Lee, comandante delle operazioni mediterranee, che informò immediatamente Washington. Nuovamente il clima si andava surriscaldando. “Alle ore 20 del 15 settembre il generale jugoslavo Lekic comunicò che le sue truppe avrebbero occupato la parte della Zona che doveva passare alla Jugoslavia, muovendosi nella

mezzanotte tra il 15 e il 16 settembre, contro gli accordi pervenuti di provvedere al trasferimento del territorio la mattina del 16. Il generale jugoslavo comunicava, inoltre, che un distaccamento delle sue truppe avrebbe passato il confine del TLT, prendendo posizione a Trieste. Il generale Airey rispondeva di considerare inaccettabile tale movimento militare, che costituiva una violazione delle sue responsabilità e in nessun caso egli lo avrebbe permesso. Durante la notte, tuttavia, una colonna di truppe jugoslave, al comando di un ufficiale, si avvicinava al blocco stradale americano sulla strada per Aurisina chiedendo di proseguire verso Trieste. Veniva opposto un rifiuto e trasmesso un messaggio ai superiori. Le truppe jugoslave si ritiravano, più tardi, dopo aver constatato la decisa fermezza di quelle americane. Successivamente, il gen. Airey riceveva un messaggio telefonico dal Comando jugoslavo, nel quale esso dichiarava di acconsentire a che la questione fosse risolta attraverso le normali vie diplomatiche”102. Piccoli scontri si registrarono in tutto il territorio del TLT, mentre gli alleati cercavano di riportare la situazione sotto controllo: “il 16 settembre Airey emanò il Proclama n. 1, rivolto ai residenti nella Zona A. Nel proclama si stabiliva che il governo militare alleato rimaneva in vigore, come tutte le sue leggi e i suoi ordini, e che tutti i poteri sarebbero stati esercitati dallo stesso Airey nella sua qualità di comandante delle forze anglo-americane”103. La tensione venne quindi ad allentarsi, anche se nuove scaramucce si registrarono nei giorni successivi.

L’ennesimo tentativo jugoslavo di alterare i rapporti di forza a proprio favore, era fallito grazie alla fermezza delle truppe anglo-americane nell’impedirgli di prendersi Trieste, nonostante “il 30

102 Ibidem.

ottobre, un’informativa attendibile, ma non ufficiale, segnalava che il Comando militare alleato nel TLT aveva avvertito le ambasciate britannica ed americana a Roma che le forze anglosassoni erano assolutamente inadeguate per fronteggiare un’eventuale aggressione. Si riteneva che, al di là della frontiera, fossero ammassati 80.000 soldati jugoslavi e 40.000 russi”104.

Ciò che invece produsse effetti più importanti fu la valutazione politica da parte alleata dell’iniziativa del comando militare jugoslavo. Gli avvenimenti del 15 settembre confermavano come Belgrado fosse pronta ad approfittare di qualsiasi occasione favorevole per prendersi anche il controllo della Zona A, dando così ragione a chi sosteneva che l’unico modo per difendere la regione dal comunismo fosse di mantenere il più a lungo possibile le truppe nel territorio. Lo stesso generale Airey sposò questa tesi, quando sostenne che “l’obiettivo delle forze di Tito era stato quello di creare le condizioni favorevoli all’eliminazione del confine fra le due zone, che gli anglo-americani avevano utilizzato come una vera e propria barriera eretta a protezione della Zona A contro il pericolo di infiltrazioni comuniste in uomini e mezzi. La presenza dei contingenti jugoslavi nella Zona A avrebbe infatti impedito che il filtro alleato mantenesse inalterata la sua efficacia, ponendo così le premesse per un massiccio ingresso di elementi slavi a Trieste; inoltre, sarebbe stata fortemente compromessa anche la capacità del GMA di garantire l’ordine pubblico, quindi di esercitare realmente la sua autorità, in quanto la componente slavo-comunista, numerosa e combattiva, presente in città, avrebbe potuto trovare copertura e sostegno nelle sue iniziative di lotta, anche di tipo illegale, da parte dei distaccamenti jugoslavi. Il

conseguimento di tali risultati da parte jugoslava andava peraltro considerato come solamente rinviato al momento in cui un neo eletto Governatore avrebbe consentito alla fusione delle due zone ed alla conseguente ridistribuzione sull’intero territorio delle truppe alleate e jugoslave, nonché delle forze di polizia create dalle rispettive amministrazioni. Se si voleva impedire la balcanizzazione di Trieste, non restava altra via se non quella di continuare anche dopo la nomina del governatore, con la rigida divisione fra le due zone e il presidio delle unità anglo-americane a Trieste, perlomeno fino a quando il Governatore non avesse potuto disporre di forze di sicurezza fedeli e numerose, sufficienti a consentirgli di «mantenere la legge e l’ordine» nel Territorio dopo il contemporaneo scioglimento della polizia civile alleata e di quella creata dagli jugoslavi nella loro zona”105.

Il 24 settembre una nuova riunione del Consiglio di sicurezza per la nomina del Governatore si risolse in un nulla di fatto, specialmente per l’ostinazione dei russi che continuavano a sostenere la candidatura Dejean, rifiutandosi di votare qualsiasi nome proposto dagli Occidentali.

L’impasse fu rotta il giorno successivo dal rappresentante francese Parodi che propose un nuovo procedimento per arrivare alla scelta del governatore: dovevano essere Italia e Jugoslavia a mettersi d’accordo per poi indicare un nome al Consiglio di sicurezza. L’iniziativa venne accolta con estremo favore dalle Quattro Grandi perché, allontanando ancor di più la nomina, permetteva di prendere ulteriore tempo così da prolungare il mantenimento dello status quo.

La logica della guerra fredda intanto aveva preso il sopravvento su ogni possibilità di dialogo e si fece sentire durante tutto l’autunno del ’47 che vide il continuo emergere di nuove candidature e la loro repentina bocciatura, il più delle volte solo per puro spirito di contrapposizione tra i due blocchi106.

In realtà la “proposta Parodi” non aveva alcuna possibilità di successo, poiché rappresentava solo uno strumento per congelare la presenza militare alleata all’interno della zona attribuitale, prevenendo pericolose espansioni ad ovest del virus comunista. Il cambiamento della posizione americana sul TLT, alla luce del nuovo peso attribuito a Trieste per l’equilibrio tra i blocchi, si coglie bene nelle parole con cui il Consigliere politico americano Joyce rendeva ufficiale al nuovo Capo della Missione italiana a Trieste Guidotti che “tutti erano persuasi che la Jugoslavia mirasse ad assorbire Trieste nella propria zona d’influenza. Il GMA era deciso a mantenere il carattere italiano di Trieste, salda la linea divisoria fra le due Zone e dubitava che un governatore, anche imparziale, sarebbe riuscito in questo compito. Egli avrebbe dovuto estromettere gli slavi dalla Zona B e solo una terza guerra mondiale avrebbe potuto farlo, non un governatore anche se energico. Perciò gli anglo-americani e gli slavi sarebbero rimasti dov’erano ed in un giorno lontano il TLT sarebbe sparito tra l’Italia e la Jugoslavia, lungo la linea Morgan. Il Consigliere politico americano aveva successivamente detto a Guidotti che gli Stati Uniti avevano preso la decisione di «astenersi dal mettere avanti qualsiasi candidatura propria, e di respingere qualsiasi altrui». Anche senza alcuna necessità di fare una dichiarazione

106 Furono bocciate le candidature di Colban, Hammerich, Andersen, Stang, Stucki per

opposizione russa e Buisseret, la cui candidatura prima fu presentata dagli Occidentali e bocciata dall’URSS, per poi essere ripresentata dagli stessi sovietici e rifiutata dagli Stati Uniti.

formale Stati Uniti e Inghilterra si opporranno alla nomina del governatore e cioè, in pratica, all’esecuzione del Trattato di pace per quanto riguarda Trieste. Ciò consentirà di raggiungere l’obiettivo principale, che è quello di mantenere nella Zona A i contingenti di truppe”107. Inoltre, a Trieste, la difesa della nazionalità coincideva con l’anticomunismo, poiché tutti i comunisti locali, anche quelli italiani, si ponevano su posizioni filoslave. Le parole di Joyce trovavano riscontro nelle comunicazioni di Tarchiani e Gallarati-Scotti dalle loro sedi diplomatiche.

Fallito pure un nuovo tentativo da parte del Presidente del Consiglio di sicurezza, l’australiano Evatt, il 18 dicembre lo stesso Consiglio rendeva esecutiva la “proposta Parodi”: Italia e Jugoslavia, a cui fu inviata una lista di diciotto candidati, avrebbero dovuto dare una risposta entro il 5 gennaio. Nessuno dei due stati però sembrava interessato a raggiungere un accordo; la stessa campagna di stampa contro l’Occidente da parte degli jugoslavi, sembrava mirata più a impedire che si creassero le condizioni per il dialogo che a favorirlo108. D’altro canto per tutto il periodo delle trattative Roma aveva ricevuto costanti ammonimenti da parte alleata ad impegnarsi nella ricerca del Governatore. “In un telegramma del 27 dicembre Tarchiani ribadiva l’opinione del Dipartimento di Stato. Anche un governatore imparziale sarebbe stato sommerso dalle complicazioni generate dalla fusione delle due Zone. Gli Stati Uniti, pur comprendendo il desiderio italiano di avviare rapporti

107 Diego De Castro, op. cit., (1981), pag. 687.

108 Il 18 dicembre da Bucarest, Tito aveva accusato gli Occidentali di non volersi ritirare da

Trieste e di sabotare la nomina del governatore. Il 24 dicembre e il 3 gennaio il giornale di Belgrado “Borba” tornava sul tema del sabotaggio occidentale e accusava l’Italia di indifferenza. Il 26 dicembre il portavoce del Ministero degli esteri jugoslavo Badnjevic dichiarava che la proposta Parodi aveva solo lo scopo di far rinviare la questione e che gli anglo-americani avevano rifiutato la nomina di Buisseret solo per non abbandonare Trieste.

diplomatici più distesi con Belgrado, non ritenevano che l’accordo sul governatore fosse la via giusta via da seguire”109. Il veto occidentale nei confronti di un accordo italo-jugoslavo veniva confermato da un telegramma dell’ambasciatore italiano a Londra Gallarati Scotti, del 3 gennaio. “Per il Foreign Office, la nomina del Governatore nel momento attuale è considerata indesiderabile anche nel caso si trattasse di personalità eminente e di provata imparzialità. Nel caso si giungesse ad un accordo fra Italia e Jugoslavia, non si esclude che il governo britannico d’accordo con quello di Washington prenda posizione in sede di Consiglio di Sicurezza contro l’approvazione della nomina del Governatore”110.

In questo clima il 26 dicembre a Roma iniziavano le trattative vere e proprie, condotte dall’ambasciatore jugoslavo a Roma Ivekovic e dal segretario generale del Ministero degli Esteri, Fransoni. Il primo, dopo aver sottolineato che la soluzione della questione giuliana era la pietra angolare per un miglioramento delle relazioni italo-jugoslave, propose tre nomi: Branting, senatore svedese; Ecer, generale cecoslovacco; Stang. L’iniziativa jugoslava metteva in difficoltà il rappresentante italiano. “Roma doveva da un lato proporre dei nomi e dall’altro evitare di mettere in difficoltà gli Occidentali nel Consiglio di Sicurezza. Doveva anche evitare di dar modo alla Jugoslavia di scaricare sull’Italia la responsabilità della mancata intesa”111. Fransoni prese tempo, dichiarò di non avere informazioni su Ecer e Stang e di dover riferire ai suoi superiori. I due rappresentanti decisero così di riprendere i colloqui nei giorni successivi. Il 30 dicembre Washington comunicava la sua contrarietà ai nomi proposti e

109 Diego de Castro, op. cit., (1981), pag. 694. 110 Ivi, pag. 696.

consigliava, per uscire dall’impasse, di proporre nomi adatti per gli occidentali e già rifiutati dai russi. In particolare veniva suggerito di avanzare le candidature di Stucki, Guisan e Egeland. Il 31 Roma bocciava i candidati proposti il 26112 e indicava in Guisan e Stucki due nomi graditi. Il 3 gennaio Belgrado, non accettava i due candidati svizzeri e suggeriva Dejean e Azcarate, sostenendo che erano nomi già proposti in sede di Consiglio dalla Francia. Il 5 Fransoni respingeva le due candidature, mettendo sul tavolo delle trattative lo svizzero Rugger e il sudafricano Egeland. A questo punto poiché il governo italiano non poteva ignorare che tali candidati sarebbero stati rifiutati, gli jugoslavi dedussero che era impossibile giungere ad un accordo. Esiste un particolare curioso circa la bocciatura della candidatura Rugger, “lo svizzero era stato uno dei più tenaci antifascisti svizzeri e pareva che Belgrado si fosse accorta in ritardo della gaffe commessa nel rifiutarlo. O era una gaffe voluta?”113 L’8 gennaio venne indetta una conferenza stampa dal portavoce del ministero degli esteri jugoslavo in cui si accusava l’Italia di non aver voluto accettare personalità di nazioni con cui era stata in guerra, di aver dimostrato il desiderio di non far riuscire i negoziati e di voler protrarre la nomina del governatore per corrispondere ai desideri ed agli interessi anglo-americani. A queste accuse rispondevano i diplomatici italiani. Il 12 gennaio il Ministero degli Esteri emetteva un comunicato in cui affermava che gli jugoslavi avevano violato l’accordo di mantenere il segreto sui nomi fino alla fine delle trattative. Il 19 gennaio Sforza, in un discorso a Napoli, precisava come fosse assolutamente falso che l’Italia volesse un Governatore non appartenente a nazioni che

112 Gli jugoslavi sosterranno che questa bocciatura fu motivata dall’Italia sulla base che

Roma avrebbe gradito che il Governatore fosse di un paese neutrale o comunque non in guerra contro l’Italia.

erano state in guerra con essa e che la scelta di personalità svizzere era dovuta al fatto che la Svizzera, essendo uno stato plurinazionale, dava affidamento di saper amministrare uno stato plurinazionale, quale sarebbe stato il TLT. Intanto il 15 gennaio, il governo italiano diede comunicazione all’ONU del non avvenuto accordo.

La nomina tornava così di competenza del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che, però “divenne soltanto un teatro nel quale l’argomento rappresentato, e cioè la scelta del governatore di Trieste, costituiva il pretesto per la recita di consuete e sempre ripetute accuse e contraccuse tra gli Occidentali ed i russi”114.

Di fatto però il fallimento della “Proposta Parodi” sanciva la fine di ogni possibilità di dar vita al TLT. Due avvenimenti, destinati a mutare lo scenario diplomatico e il futuro della Venezia Giulia si profilavano all’orizzonte. La Dichiarazione Tripartita e la spaccatura tra Tito e Stalin.

114 Ivi, pag. 701.

2.2 La Dichiarazione Tripartita.

“The Governments of the United States, the United Kingdom and France have proposed to the Governments of the Soviet Union and Italy that those Governments join in agreement on an additional protocol to the Treaty of peace with Italy which would lace the Free Territory of Trieste once more under Italian sovereignty”115.

Con queste parole iniziava la Dichiarazione Tripartita del 20 marzo 1948 definita, con eccessivo entusiasmo, dall’allora Ministro Guidotti come “il più brillante successo diplomatico italiano di questo dopoguerra”116. In realtà fu una manovra di carattere elettorale che puntava ad incidere sull’opinione pubblica italiana a favore dei partiti anticomunisti, in primis la DC.

“Gli Occidentali non potevano certo ignorare le conseguenze di una vittoria delle sinistre in Italia: ciò avrebbe significato in primo luogo il passaggio dell’Italia sotto l’influenza sovietica con la conseguente perdita, per le potenze occidentali, di una posizione di grande importanza nel Mediterraneo. Il possibile avvento del comunismo nella penisola era visto come un colpo assai grave, tale da vanificare i risultati raggiunti in Grecia e Turchia. Le elezioni italiane non potevano essere considerate come un affare puramente interno: esse costituivano un test decisivo nello scontro tra Est ed Ovest in una fase storica in cui la divisione del mondo in blocchi

stava giungendo ad un punto di non ritorno”117. I fatti

cecoslovacchi del febbraio 1948 aumentarono, nelle cancellerie occidentali, la paura di ciò che avrebbe potuto significare

115 Manlio Udina, op. cit., (1969), pag. 384. 116 Diego De Castro, op. cit., (1981), pag. 737.

117 Gianluigi Rossi, Trieste e le colonie alla vigilia delle elezioni del 18 aprile 1948, in

un’eventuale vittoria del Fronte Popolare in Italia. Emerse così la convinzione dell’utilità di dare all’Italia qualche soddisfazione circa i due problemi che il Trattato di Pace aveva lasciato insoluti: le colonie e Trieste.

La questione coloniale, che da tempo contrapponeva Roma e Londra, si ripropose all’attenzione dell’opinione pubblica dopo gli incidenti di Mogadiscio dell’11 gennaio 1948118, suscitando una spontanea ondata di sdegno nella penisola. “Gli incidenti di Mogadiscio sottintendevano in realtà una situazione complessa, ma, nel clima preelettorale, essi offrirono sia alla coalizione social-comunista, sia alle destre nazionaliste l’opportunità di porre in difficoltà il governo De Gasperi, accusato di «servilismo» nei

confronti degli «imperialisti» anglo-americani”119. L’Unione

Sovietica cercò di approfittare della situazione: “il 14 febbraio 1948, con una nota rimessa all’ambasciatore italiano a Mosca, il Governo sovietico si dichiarava favorevole ad un’amministrazione fiduciaria italiana nelle tre colonie prefasciste (Libia, Eritrea e Somalia) «per un ragionevole termine fisso». L’Unione Sovietica intendeva evidentemente aiutare il fronte delle sinistre nella campagna elettorale appena iniziata”120. La mossa di Mosca non dispiacque al Conte Sforza, allora ministro degli esteri italiano, poiché poteva essere utilizzata come strumento di pressione nei confronti di governi di Londra e Washington. La questione coloniale era però di difficile soluzione, poiché Londra era troppo interessata agli ex possedimenti coloniali italiani.

118 “L’11 gennaio 1948, in occasione di una dimostrazione anti-italiana organizzata dalla

Lega dei giovani Somali, si erano verificati a Mogadiscio gravi incidenti, nel corso dei quali cinquantadue italiani avevano perso la vita”.

Ivi, pag. 206.

119 Antonio Varsori, Gran Bretagna ed elezioni politiche italiane, in “Storia

Contemporanea”, n. 1, anno XIII (1982), pag. 20.

Così, non potendo superare l’opposizione inglese, l’attenzione del mondo diplomatico si spostò sulla situazione di Trieste121; infatti “migliori si annunciavano le prospettive riguardanti il problema giuliano, un problema che si poteva ritenere capace anch’esso di influire in maniera apprezzabile sul voto degli italiani, com’era già stato in parte possibile verificare in occasione delle elezioni amministrative del 1946”122.

Alla fine del 1947, Bevin, ministro degli esteri inglesi, aveva proposto a Washington di dividere il TLT in due parti, con il ritorno di Trieste all’Italia, trovando però l’opposizione americana. “Il 28 febbraio Sforza convocò i rappresentanti inglese, francese e americano, e, dopo aver parlato del colpo di Praga e della necessità che le potenze occidentali ponessero un limite all’espansionismo sovietico, la cui prossima tappa poteva essere l’Italia attraverso infiltrazioni clandestine «o un’azione della Jugoslavia», osservò che il paese poteva essere aiutato nella prova elettorale da una dichiarazione con la quale Stati Uniti e Gran Bretagna promettevano la restituzione all’Italia del Territorio Libero di Trieste da essi amministrata”123. In seguito, in vista degli incontri con Sforza, Bidault ebbe una serie di contatti, con Washington e Londra. “L’opera di convinzione condotta da parte italiana, ma soprattutto francese, si basò su due argomenti. Il primo fu la paura che gli anglo-americani potessero essere preceduti e giocati dai sovietici, circolando voci, vere o false che fossero, dell’intenzione di Cremino di dichiararsi favorevole al ristabilimento della sovranità italiana su Trieste e la zona A se gli anglo-americani

121 “Il problema di Trieste era l’unico ambito in cui per Londra fosse possibile prendere

un’iniziativa senza compiere sacrifici economici (come nel caso dell’invio di aiuti) o strategico-politici (come per le ex-colonie)”.

Antonio Varsori, op. cit., (1982), pag. 48.

122 Raoul Pupo, op. cit., (1989), pag. 65.

123 Pietro Pastorelli, La crisi del Marzo 1948 nei rapporti italo-americani, in “Nuova

l’avrebbero sgombrata. Il secondo argomento, di maggiore portata, fu anche l’uovo di Colombo per la soluzione del problema. I francesi suggerirono che la dichiarazione si riferisse al ritorno all’Italia di tutto il TLT. In questo modo, essendo certo che mai la Jugoslavia avrebbe ceduto la zona da lei amministrata, e oramai di fatto annessa, e che L’unione sovietica l’avrebbe sostenuta in quest’atteggiamento, la dichiarazione si sarebbe rivelata inapplicabile, e sarebbe in sostanza caduto l’impegno anglo-americano”124. Nel frattempo cominciarono a muoversi anche gli Stati Uniti; infatti l’8 marzo “il National Security Council aveva espresso l’intenzione di: «annunciare senza ritardo, dopo aver informato i governi britannico e francese, che gli Stati Uniti sono favorevoli a un’immediata revisione del trattato di pace al fine di provvedere al ritorno di Trieste all’Italia»”125, che trovò concorde anche gli inglesi.

Il 13 marzo, con un dispaccio, Marshall chiedeva al governo di Roma di scegliere quale possibilità avrebbe preferito tra la restituzione di tutto il TLT o della sola Zona A. La scelta di De Gasperi cadde ovviamente sulla prima opzione, in quanto era “l’unica possibile: 1) nessun uomo politico che avesse voluto influire sulle elezioni, in senso a lui favorevole, avrebbe potuto accettare il ritorno della sola Zona A; la grande diaspora degli istriani, dei fiumani, dei dalmati, dei giuliani in genere, sparsi, ormai, per tutta l’Italia, era, in gran parte, avvenuta. Il loro fiero risentimento sarebbe servito, in modo egregio, alla propaganda dei partiti di sinistra e di destra. 2) Da quanto risultava chiarissimo sin dai giorni della nomina del governatore del TLT, la restituzione immediata della Zona A all’Italia era tanto irrealizzabile quanto

124 Ivi, pag. 240.

quella dell’intero territorio. Gli Alleati non avevano la minima intenzione di ritirare le loro truppe, in un momento in cui vedevano la guerra vicina. 3) La Dichiarazione, comunque, impegnava gli Alleati alla restituzione della Zona A in un tempo successivo, dato ch’era in loro possesso. 4) La proposta della restituzione della Zona B li impegnava a sostenerci moralmente, quando noi avessimo iniziato trattative con la Jugoslavia per una spartizione del territorio. 5) La nostra posizione negoziale, di fronte alla Jugoslavia, veniva, comunque, rinforzata dalla Dichiarazione. 6) Avevamo vincolato in uno strumento internazionale gli Alleati, i quali, se non avessero voluto mantenere il pur irrealizzabile impegno, avrebbero dovuto incorrere nella spiacevole necessità di disdirlo”126.

Così, a Torino il 20 marzo, Bidault, padre del TLT, rese pubblica la Dichiarazione Tripartita.

La Dichiarazione ebbe ovviamente un grande impatto sull’opinione pubblica occidentale, mentre a Trieste fu accolta da manifestazioni gioiose ma contenute, come rilevato dal generale Airey: “«la grande maggioranza della popolazione accolse con entusiasmo e profondo senso di sollievo la proposta tripartita e che la soluzione del problema di Trieste stava nel sollecito ritorno del territorio Libero all’Italia»”127; attendendo, di contro, con preoccupazione le reazioni di Mosca e Belgrado. “L’URSS si limitò, attraverso radio Mosca, a riportare la notizia con questo commento: «Lo scopo più importante della dichiarazione anglo-franco-americana è quello di influenzare gli elettori italiani nelle elezioni parlamentari dell’aprile così da indurli a votare un partito

126 Diego De Castro, op. cit., (1981), pag. 731.

127 Bruno Coceani, I rapporti di un generale inglese, in “Rivista di studi politici

reazionario, che rappresenta un’agenzia degli Stati Uniti»”128. Allo stesso modo la Jugoslavia si era limitata a consegnare agli ambasciatori occidentali a Belgrado una nota di protesta. Infine la maggior parte dei mass media sottolineò sia il forte carattere elettorale dell’iniziativa, sia la sua difficile attuazione. Infatti: “1) Lo statuto del TLT non era entrato in vigore e vigeva, perciò, il regime provvisorio, previsto dall’Allegato VII del trattato di pace, stipulato tra l’Italia e tutte le «Potenze alleate ed associate»; tre di queste proponevano di modificare il Trattato e cinque di esse (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Unione Sovietica e Italia) mettevano in moto la procedura per un «accordo a cinque», per definire il protocollo di modifica. Non si poteva modificare il Trattato senza l’accordo di tutti gli altri firmatari. 2) La sovranità italiana sul Territorio era cessata, in relazione all’art. 21 n. 2 del Trattato, dato che l’Italia lo aveva ratificato, tanto che la Dichiarazione tripartita parlava di «ritorno alla sovranità italiana». Però la sovranità stessa non era passata né la Consiglio di sicurezza, non essendo entrato in vigore l’Allegato VI, né, con assoluta sicurezza, ai Comandanti alleato e jugoslavo. Chi esercitava la sovranità sul territorio per poterne disporre? 3) Ne conseguiva che un accordo a cinque era giuridicamente inattuabile; che il Consiglio di sicurezza non poteva disporre di una sovranità che non aveva; che tutti gli Stati non membri del Consiglio in questione, ma firmatari del trattato, avrebbero potuto protestare. 4) era, ormai, cessata la competenza del Consiglio dei Quattro Ministri degli esteri, per cui era preclusa anche questa via per risolvere il problema. 5) L’idea del protocollo aggiuntivo al trattato mal celava la realtà di una prima revisione del trattato stesso, da sempre coltivata dall’Italia. 6) L’unica

128 Alfio Morelli, Trieste: l’altra faccia della storia 1943-1953, Trieste, Edizioni di

soluzione possibile era quella connessa con l’articolo 86 del trattato, che conferiva ai Quattro ambasciatori la rappresentanza delle Potenze alleate ed associate per l’esecuzione del trattato stesso. Ma occorreva molta elasticità circa l’interpretazione di tali compiti per poter applicare tale articolo”129.

Il silenzio russo fu rotto il 13 aprile da una nota ufficiale che, con toni quasi ironici, affermava che: “la proposta alleata del 20 marzo non parlava d’urgenza e che non si potevano risolvere, «per mezzo di una corrispondenza o con conferenze private», questioni relative ad un Trattato firmato da ventuno Potenze”130.

Il 18 aprile le elezioni politiche videro il trionfo della DC e la conseguente sconfitta del Fronte Popolare. Non è possibile dire quanto la Dichiarazione Tripartita abbia pesato su questo risultato; infatti “è indubbio che furono soprattutto gli aiuti del piano Marshall ad assumere «un ruolo decisivo e probante nella convinzione della maggioranza degli italiani». La dichiarazione su Trieste costituì però un assai efficace e tempestivo coronamento di tutta l’azione occidentale di massiccia interferenza nelle scelte elettorali degli Italiani: anche a prescindere dal suo effettivo contributo alla vittoria dei partiti moderati, essa colpì non poco l’amor proprio ed il sentimento nazionale di vasti strati dell’opinione pubblica mettendo in grave imbarazzo il Fronte popolare”131.

Passata la scadenza elettorale, gli effetti diplomatici della dichiarazione tripartita iniziarono ad affievolirsi sempre più. Il 1° giugno le tre diplomazie occidentali chiesero all’URSS di comunicare in tempi rapidi il proprio punto di vista sulla procedura

129 Ivi, pagg. 734–735. 130 Ivi, pagg. 742–743.

da seguire. All’orizzonte si andava profilando un nuovo, importante avvenimento destinato a sconvolgere lo scenario diplomatico internazionale: lo scisma di Tito e la rottura delle relazioni tra URSS e Jugoslavia.

2.3 Lo scisma di Tito e la spaccatura tra Mosca e Belgrado.

Nella tarda primavera del 1948 si consumò l’avvenimento diplomatico più importante dei primi anni di guerra fredda. Durante la riunione del Cominform, l’organizzazione dei partiti comunisti, tenutasi in Romania presso il castello di Voila, il Partito comunista jugoslavo (PCJ,) fu espulso dall’organizzazione, poiché accusato di perseguire politiche deviazioniste e di tradimento dei principi marxisti-leninisti.

La notizia ebbe l’effetto di una bomba atomica. Il giornale inglese

Times commentò così la notizia: “«nulla di simile era successo da

molto tempo e nulla di così distruttivo per l’unità comunista fin dai tempi dell’espulsione di Trockij da parte dei bolscevichi»”132. Infatti, per la prima volta, dal monolite comunista, solidamente ancorato a Mosca, giungevano segnali di aperto dissenso, addirittura provenienti proprio da quella Jugoslavia che, ancora, “alla fine del 1947 non soltanto era, per struttura politico-sociale e per posizioni politiche sul piano internazionale, il paese più vicino all’Unione Sovietica, ma era ritenuto dai sovietici il loro alleato più fedele e più forte”133. In realtà tale immagine era soltanto apparente; da tempo, infatti, il malumore tra i due paesi serpeggiava, traducendosi in una “serie di incidenti e di questioni significative, che in genere non andarono al di là dei circoli dirigenti, emergendo alla superficie nella fase acuta della crisi e

dopo la rottura”134: Segnalando comunque “l’esistenza nella

direzione comunista jugoslava di una volontà di autonomia difficilmente compatibile con le concezioni esistenti a Mosca, e nel

132 Jože Pirjevec, Tito, Stalin e l’occidente, Trieste, Editrice Stampa Triestina, 1990, pag. 180. 133 Adriano Guerra, Gli anni del Cominform, Milano, Mazzotta, 1977, pag. 169.

movimento comunista in generale, riguardo alle relazioni tra il

«partito guida» e i partiti «guidati»”135. Atteggiamento

indipendentista che non poteva convivere con i propositi dei sovietici, sulla base dei quali la Jugoslavia, così come ogni altro paese del mondo comunista, avrebbe dovuto comportarsi da suddito fedele, pedina da sfruttare nello scenario della Guerra Fredda, senza protagonismi pericolosi per lo status quo raggiunto in Europa, salvo diversa indicazione di Mosca per specifici obbiettivi sensibili agli interessi sovietici. “La politica estera jugoslava, invece, si basava proprio sulla lotta contro questo status

quo e racchiudeva in sé il pericolo di un conflitto maggiore con

Washington, in cui poteva vedersi coinvolta l’Unione Sovietica”136. Si spiega così il mancato appoggio di Stalin sia a Tito durante i quaranta giorni dell’occupazione di Trieste, sia alla lotta armata dei comunisti greci, che invece ottennero un sostegno deciso da parte di Jugoslavia e Albania.

Il punto di rottura fu rappresentato dal progetto di creare una “Federazione balcanica e danubiana” tra Jugoslavia e Bulgaria che, almeno nelle parole del leader bulgaro Dimitrov, sarebbe dovuto divenire una confederazione, indipendente dall'URSS, autonoma nelle linee di sviluppo a cui avrebbero partecipato tutti i paesi di democrazia popolare e la Grecia. Paradossalmente, almeno inizialmente, il piano fu incoraggiato dallo stesso Stalin, il quale fece un rapido dietrofront non appena comprese la piega che la situazione stava prendendo. Tra la fine del 1947 e l’inizio del 1948 si registrarono una serie di piccoli episodi che fecero da premessa allo strappo definitivo. Dapprima non fu rinnovato, per volere sovietico, l’accordo commerciale esistente tra i due paesi mettendo

135 Ibidem.

così la Jugoslavia “in una situazione estremamente difficile in quanto tutti i suoi scambi erano diretti verso l’Unione Sovietica e verso le democrazie popolari”137, successivamente, l’ambasciata russa a Belgrado comunicò la decisione di richiamare in patria i consiglieri militari e dei tecnici dei Soviet, cui seguì la protesta di Tito con Molotov. Stalin, ormai deciso a raggiungere lo scontro aperto, in una lettera del 27 marzo accusò alcuni dei principali esponenti del governo jugoslavo di essere «marxisti sospetti» e

spie al soldo britannico138, chiedendone l’immediato

allontanamento. A questo punto la dirigenza comunista jugoslava, consapevole che la volontà stalinista non si sarebbe placata con l’allontanamento dei cinque ministri, decise, durante una riunione del Comitato Centrale del PCJ del 12 aprile, di scegliere la strada dello scontro aperto, rifiutò le accuse e respinse le dimissioni, che i ministri sospettati avevano presentato prima della riunione.

Si aprì così ufficialmente la crisi tra i due paesi. Stalin si trovò per la prima volta di fronte al fatto che la maggioranza schiacciante del Comitato centrale di un partito comunista sfidava apertamente le sue decisioni. Egli decise così di mettere in moto il meccanismo del Cominform, inviando copia della sua lettera del 27 marzo a tutti i partiti comunisti orientali pretendendo un’immediata presa di posizione, e proponendo che il problema jugoslavo fosse oggetto di dibattito alla successiva riunione dell’organismo che racchiudeva tutti i partiti comunisti. La decisione di usare proprio il Cominform da parte sovietica era motivato col fatto che ciò “permetteva di mantenere la disputa, almeno sul principio, a livello interpartitico, e offriva loro la possibilità di dimostrare che non s’immischiavano

137 Ivi, pag. 384.

138 Le accuse riguardarono Gilas, ministro della Stampa, Vukmanovič, ministro della

propaganda dell’Esercito, Kidrič, ministro dell’Economia, Rankovič, ministro degli Interni e Velebit, ministro degli Esteri.

direttamente negli affari interni di uno Stato sovrano. Inoltre, la condanna espressa dal Cominform impegnava i leader dei partiti, che erano membri, a dissociarsi «volontariamente» da Tito e dalle sue pericolose idee, legandoli ancor più strettamente all’autorità

suprema del Cremlino”139. Dopo aver rifiutato la proposta

jugoslava di un incontro bilaterale, al fine di appianare le divergenze, il Comitato Centrale del PCUS, con la missiva del 22 maggio, accusò formalmente “il PCJ di aver preso la strada di tagliarsi fuori dal fronte popolare unito del Socialismo delle democrazie popolari e dall’URSS”140, inoltre questa condotta politica portava “al tradimento del lavoro compiuto per la solidarietà internazionale dei lavoratori e all’adozione di un’attitudine di nazionalismo che è ostile alla causa della classe lavoratrice recriminazioni e i suoi ordini sospetti”141. E’ il prodromo della decisione presa dal Cominform il 20 giugno, con cui il Partito Comunista Jugoslavo venne espulso, in quanto accusato “di una politica interna ed estera deviazionistica; di una voluta ostilità verso l’Unione Sovietica; di una scadente politica agraria; di una concezione non marxista-leninista della parte inerente al Partito; di rifiutare di accettare le critiche e di contegno arrogante verso partiti affratellati e pretese di privilegio”142.

La decisione fu resa nota, però, solamente il 28 giugno, poiché fu preferito aspettare il passaggio della conferenza dei ministri degli esteri di tutti i paesi dell’Est, Jugoslavia compresa, che si sarebbe tenuta a Varsavia per esaminare la decisione occidentale di includere nel Piano Marshall anche la Germania occupata. Inoltre

139 Jože Pirjevec op. cit, (1990), pag. 173.

140 Lucia Rodocanachi, Mosca-Belgrado. I documenti della controversia 1948-1958, Milano,

Schwarz Editore, 1962, pag. 36.

141 Ibidem. 142 Ibidem.

non venne inviata a Belgrado nessuna comunicazione della risoluzione e “i capi del partito ne vennero a conoscenza attraverso le trasmissioni di radio Praga”143.

La dirigenza jugoslava reagì con durezza. L’apertura, nel luglio successivo, a Belgrado del V° Congresso del PCJ, il primo dopo quello clandestino di Dresda del 1928, non fu solamente l’occasione per ribadire la cieca fiducia che il partito aveva nella leadership di Tito, ma fu pure l’occasione per cominciare a valutare gli spazi di manovra in politica estera che la rottura con Stalin produceva. Durante i lavori congressuali, Tito incontrò l’ex governatore della California Olson, in visita a Belgrado e, “nel corso del colloquio, il maresciallo evidenziò due punti, autorizzando Olson a riferirli alla stampa: in primo luogo il governo jugoslavo avrebbe salutato con favore la possibilità di accordi commerciali con gli Stati Uniti, a patto però che non contenessero condizionamenti politici; per quanto concerneva poi la disputa con il Cominform, esso non aveva alcuna intenzione di cambiare la sua linea di condotta, dettata dai «migliori interessi» del Paese, e ispirata dalla convinzione che il tempo avrebbe comprovato la validità della sua causa”144.

Tito divenne, all’improvviso, una sponda diplomatica importantissima, se non addirittura, in prospettiva, un futuro alleato per l’Occidente, i cui governi, in particolare quelli europei, non avevano compreso inizialmente la portata di quanto stava accadendo nel mondo comunista, ovvero la possibilità di inserire nel colosso sovietico quello che si sperava potesse essere un virus.

Differente era la posizione del governo italiano che aveva ben chiare le potenziali conseguenze della decisione del Cominform.

143 Pirjevec, op. cit, (1990), pag. 176. 144 Pirjevec, op. cit., (1990), pagg. 232-233.

“La Jugoslavia si trovava nell’invidiabile posizione di chi non ha nulla da chiedere a nessuno, ed è in possesso incontestabile di tutto quello che è ben deciso a mantenere integralmente per se stesso. Del tutto diversa, purtroppo, era la posizione italiana. Al contrario degli jugoslavi, noi avevamo molto da chiedere e non avevamo nulla da offrire come merce di scambio. Non potevamo accettare come punto di partenza e di arrivo il riconoscimento puro e semplice della linea Morgan, dovevamo fare di tutto per respingere questa il più possibile ad Oriente”145. Quindi, per Roma, “se Tito usciva vittorioso dalla contesa non era possibile che si attendesse compensi dall’Occidente per il suo atto di ribellione, e chiederne in premio Trieste? Ed era proprio sicuro che gli Occidentali, pur di rafforzarne la posizione, non fossero disposti a un simile sacrificio, rinnegando la Dichiarazione tripartita?”146.

Fu il Dipartimento di Stato americano a comprendere per primo la reale importanza dello “scisma di Tito”, cioè che “il confine della guerra fredda si spostò verso oriente e aumentò l’influenza occidentale nei Balcani”147.

La crisi del Cominform aveva determinato la spaccatura all’interno del Partito comunista triestino tra cominformisti e titoisti, la nascita di due partiti comunisti e il conseguente indebolimento del principale partito d’opposizione. Sei, dei dieci membri del comitato esecutivo comunista, capeggiati da Vittorio Vidali, appoggiarono la mozione del Cominform, mentre i restanti quattro, guidati da Branko Babič, erano favorevoli a Tito. Tra luglio e agosto le due correnti del partito convocarono propri congressi, dove vennero nominati nuovi comitati esecutivi;

145 Gastone Guidotti, Trieste, in “Rivista di studi politici internazionali”, n. 2, anno. 49

(1982), pag. 210.

146 Jože Pirjvec, op. cit., (1990), pag. 189. 147 Bogdan Novak, op. cit., (1973), pag. 302

cosicché “alla fine di agosto, nella Zona A c’erano due PCTLT: quello di Vidali e quello di Babič”148, anche se, almeno per i primi tempi, i due partiti continuarono entrambi a sostenere il Territorio Libero e ad opporsi al GMA.

2.4 Trieste sotto il GMA

Il futuro della città diveniva così sempre più oscuro e intricato, mentre tra la popolazione aumentavano il disincanto e la delusione. Non fu un caso che, in un tale clima, la Dichiarazione Tripartita fosse accolta sì con gioia e speranza, ma senza che si registrassero manifestazioni o cortei in suo sostegno.

Dopo il 15 settembre, la Zona A si era ulteriormente ridotta alla sola città di Trieste e ai 5 comuni limitrofi (Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino, San Dorligo e Muggia), rimanendo sempre sotto l’amministrazione del GMA, a capo del quale vi era allora il generale inglese Airey. Col fallimento del TLT si apriva per l’amministrazione militare alleata il difficile compito di dare una stabilità economica e amministrativa al territorio. “Trieste continuava a soffrire in pieno la sua parte dei mali, comuni al resto d’Europa, ma più gravemente a causa dello smembramento della Regione che aveva staccato le industrie pesanti della città dalle loro fonti in Italia. Nessun’altra sorgente di prosperità si presentava a sostituire l’economia che un tempo alimentava i cantieri triestini, nerbo fondamentale della vita cittadina. Alta si manteneva la disoccupazione”149.

Al fine di far fronte alla crisi economica che attanagliava le casse della Zona (nel breve volgere di sei mesi il disavanzo aveva

148 Ivi, pag. 283.

raggiunto i 15 miliardi di lire), il GMA concluse tre accordi di carattere economico-finanziario col governo di Roma, scatenando così le proteste jugoslave. In una nota al consiglio di sicurezza Belgrado lamentò che l’economia triestina era completamente controllata dall’Italia e che, col suo agire, il GMA aveva violato il trattato di pace, nonostante l’azione del generale Airey rientrasse perfettamente nel dettato dell’articolo 11 dell’allegato VII del trattato di pace.

Sulla base del primo accordo, firmato il 9 marzo 1948, fu concordato che la lira italiana sarebbe rimasta la moneta legale della zona A, fino a che non fosse stato possibile istituire un regime monetario separato. Inoltre il Governo italiano si impegnò a garantire “gli strumenti monetari ed i mezzi di cambio esteri necessari”150. Nei due accordi successivi del 16 aprile e del 22 settembre, l’influenza italiana nell’economia della Zona aumentò ulteriormente. “Il ministero del commercio estero italiano assunse il controllo di tutti gli scambi internazionali della Zona A. (…) Il governo italiano diventava l’unica agenzia tramite la quale il GMA poteva cambiare le sovvenzioni in dollari in lire per fini di commercio internazionale”151.

A questa serie di misure si aggiunse la decisione dell’organizzazione per la cooperazione europea (OECE) di includere, su proposta dell’Italia, anche Trieste all’interno del programma di ricostruzione europea (ERP). Il 25 settembre 1948, l’OECE stanziò un primo finanziamento di 18 milioni di dollari, di cui “12 milioni dovevano servire per l’acquisto dei fondamentali beni economici e gli altri 6 milioni dovevano essere investiti in nuove attrezzature industriali e in materie prime. Il 14 ottobre 1948

150 Ibidem.

l’OECE ammise formalmente la Zona A come membro a tutti gli effetti”152.

Sul piano amministrativo, invece, l’azione alleata si concretizzò nell’Ordine n. 259 che, abrogando il precedente ordine n. 11, riformava la struttura amministrativa della Zona A. In questa nuova configurazione il GMA rimaneva la suprema autorità nel territorio, col potere di intervenire su ogni decisione presa dall’amministrazione locale, ma in aggiunta “l’Ordine n. 259 creava tre tipi di istituzioni civili locali, cioè la Zona, la Provincia ed il Comune. La zona restava suddivisa nei sei tradizionali comuni. Le autorità della zona, della provincia e dei comuni avevano il controllo, oltre che dell’amministrazione locale, dei dipartimenti della sanità pubblica, dei servizi pubblici, dell’agricoltura e della pesca e dei trasporti civili. A capo dell’amministrazione di Zona vi era un presidente di Zona, nominato dal GMA, con poteri simili a quelli di un prefetto italiano. Il GMA nominava anche un vicepresidente di Zona. Il presidente di Zona era coadiuvato da una giunta amministrativa di Zona, composta di nove membri, dei quali quattro erano nominati dal presidente e cinque dalla deputazione provinciale.

Il presidente di Zona nominava il presidente della provincia, nonché la deputazione provinciale, detta anche consiglio provinciale.

Il presidente della provincia poteva scegliere fra i membri del consiglio provinciale il vicepresidente della provincia.

I sindaci dei comuni dovevano essere ancora nominati dal GMA. Una giunta municipale doveva assistere il sindaco. I membri della giunta municipale, invece di essere nominati dal GMA come

152 Ibidem.

prima, erano allora nominati e destituiti dal presidente di Zona”153. Successivamente, il 1° agosto, con l’Ordine n. 308, veniva riorganizzato lo stesso GMA. “A capo del governo restava il direttore generale degli affari civili, con attribuzioni di un primo ministro. Il governo centrale, con capo il direttore generale, era composto di tre direzioni: la direzione generale, la direzione degli affari interni e la direzione delle finanze e dell’economia. La direzione generale era suddivisa in un dipartimento e due uffici, cioè l’ufficio del direttore esecutivo, il dipartimento affari legali e ufficio informazioni pubbliche. La direzione degli affari interni comprendeva tre dipartimenti: affari interni, pubblica sicurezza e lavoro. La più grande era la direzione delle finanze e dell’economia, comprendente sete dipartimenti: finanza, industria, commercio, lavori pubblici, trasporti, autorità portuali, poste e telecomunicazioni. Tutti i dipartimenti e gli uffici del governo centrale restavano nelle mani di ufficiali inglesi e americani”154.

153 Bogdan Novak, op. cit., (1973), pag. 278. 154 Ivi, pag. 279.

2.5 Le elezioni amministrative del 1949.

L’ultimo tassello della riforma amministrativa fu rappresentato dalla decisione del generale Airey di indire le prime elezioni amministrative nella Zona A, con l’ordine n. 345 del 25 settembre 1948.

L’ordine, redatto sull’esempio delle disposizioni italiane, prevedeva che fosse riconosciuto il diritto di voto a tutti gli uomini e le donne “che alla data del 15 settembre 1947 erano cittadini italiani e che siano legalmente iscritti nel registro della popolazione stabile di un Comune della Zona”155, estendendo così il diritto di voto anche agli esuli istriani e fiumani e, di conseguenza, allargando il bacino di consenso elettorale dei partiti filoitaliani.

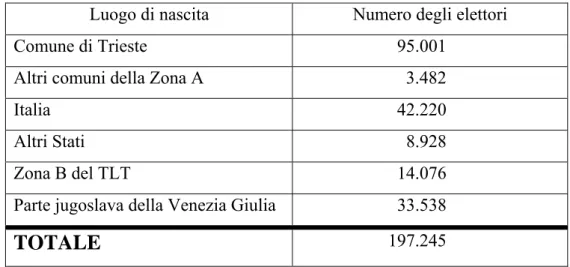

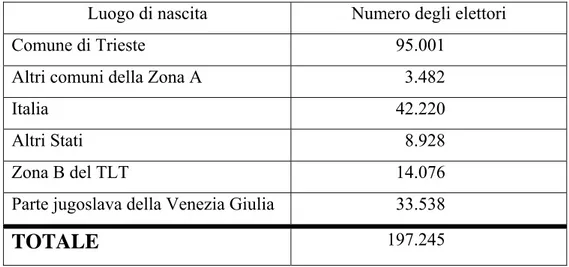

Tabella 1. LUOGO DI NASCITA DEGLI ELETTORI ISCRITTI

NELLE LISTE ELETTORALI DI TRIESTE PER LE ELEZIONI DEL 1949

Luogo di nascita Numero degli elettori

Comune di Trieste 95.001

Altri comuni della Zona A 3.482

Italia 42.220

Altri Stati 8.928

Zona B del TLT 14.076

Parte jugoslava della Venezia Giulia 33.538

TOTALE 197.245

(tabella tratta da Bogdan Novak, op. cit. (1973), pag. 292)

Sulla decisione del GMA influirono i cambiamenti internazionali avvenuti. La Jugoslavia non era più un nemico alle porte del TLT, ma veniva vista con crescente simpatia dalle cancellerie occidentali, seppur ancora fortemente sospettose nei confronti delle reali intenzioni di Tito. L’Italia non era più il paese uscito sconfitto dalla guerra che cercava di ricostruire la propria immagine; la vittoria della DC alle politiche del 1948 e l’ingresso nella NATO avevano confermato la scelta atlantica del governo di Roma. Infine la crisi del Cominform aveva determinato la citata spaccatura all’interno del Partito comunista triestino tra cominformisti e titoisti. Nel contempo si era assistito da un importante rafforzamento del blocco filoitaliano. Chiusa l’esperienza del CLN era nata la Giunta d’Intesa, con la finalità di ridurre la frammentazione politica dell’elemento italiano. All’interno di essa “si convenne perciò tra i partiti di costituire tre raggruppamenti elettorali politici: uno di sinistra, uno di centro e uno di destra. Quello di sinistra doveva comprendere il partito socialista, il demolaburista, il repubblicano e il partito d’azione; quello di centro la democrazia cristiana; quello di destra il partito liberale e quello qualunquista. Quest’ultimo non aveva fatto parte del CLN, ma con la costituzione della Giunta d’Intesa venne ammesso a collaborare ufficialmente con gli altri partiti politici italiani e costituì, ai fini elettorali, con il partito liberale, l’Unione Nazionale della Libertà. Il raggruppamento di sinistra non poté invece essere costituito. Il partito demolaburista si fuse con quello socialista, il partito d’azione con il repubblicano, ma un’intesa duratura non fu raggiunta fra il partito socialista e quello repubblicano d’azione”156. La Giunta d’Intesa, che non ottenne mai

156 Guido Sabini, La lotta politica nel Territorio Libero di Trieste e il fronte italiano,

il riconoscimento ufficiale da parte del Governo Militare Alleato, operò sempre in posizione subordinata rispetto al Consiglio di Zona e al Consiglio Comunale, diventando però, in breve tempo, “il centro propulsore e irradiatore della resistenza e dell’azione politica italiana”157. Il suo operato fu, tuttavia ben presto minato dalle divergenze tra le varie organizzazioni politiche circa la distribuzione delle cariche all’interno del rinnovato apparato amministrativo. “Le cariche direttive avrebbero dovuto venir distribuite nei nuovi consessi amministrativi pariteticamente tra i quattro raggruppamenti politici che comprendevano in quel momento la Giunta. La Democrazia Cristiana si rifiutò di accedere nuovamente a questo principio e rivendicò a sé due delle quattro cariche direttive disponibili (Presidenza di Zona e Presidenza della Deputazione Provinciale) e una carica di secondo piano (Assessore Delegato al Comune) con l’intento di relegare il raggruppamento di destra in una netta posizione di inferiorità in confronto agli altri tre partiti”158. Le intenzioni democristiane trovarono l’ovvia opposizione di liberali e di qualunquisti non intenzionati ad accettare la loro estromissione dalle cariche più importanti. La Giunta entrò così in crisi proprio alla vigilia della decisione del GMA; infatti, il 21 febbraio 1947, il GMA pubblicò l’ordine n. 33, nel quale erano contenute tutte le disposizioni circa le elezioni. Il GMA stabilì che le elezioni dovevano essere basate sul suffragio universale, diretto, libero e segreto per liste di candidati e sul principio della rappresentanza proporzionale. “Ogni partito politico o gruppo di elettori poteva presentare una lista di candidati, il cui numero non doveva essere inferiore a un quinto né superiore al

157 Ivi, pag. 18. 158 Ivi, pag. 19.

totale dei consiglieri di un determinato comune. Tale lista doveva essere firmata da:

• 300 votanti nel comune di Trieste; • 100 votanti nel comune di Muggia;

• 30 votanti nei comuni di Duino-Aurisina e San Dorligo della Valle;

• 10 votanti nei comuni di Monrupino e Sgonico;

La nuova amministrazione comunale elettiva sarebbe stata composta di un consiglio comunale, di una giunta municipale e di un sindaco. Il consiglio comunale doveva comprendere:

• 60 membri per il comune di Trieste; • 30 membri per il comune di Muggia;

• 20 membri per i comuni di Duino-Aurisina e San Dorligo della Valle;

• 15 membri per i comuni di Monrupino e Sgonico;

La giunta municipale sarebbe stata composta dal sindaco in qualità di presidente e di:

• 12 assessori e 3 supplenti per il comune di Trieste;

• 4 assessori e 2 supplenti per i comuni di Muggia, Duino-Aurisina e San Dorligo della Valle;

• 2 assessori e 2 supplenti per i comuni di Monrupino e Sgonico;

I membri del consiglio comunale sarebbero stati eletti per un periodo di 2 anni. Il consiglio comunale doveva poi eleggere fra i suoi membri il sindaco e i membri della giunta comunale.

Il 21 aprile 1949 il GMA annunciò che le elezioni avrebbero avuto luogo domenica 12 giugno a Trieste e la domenica successiva, 19 giugno, nei comuni rurali”159.

2.6 La stampa

L’avvio della campagna elettorale sancì il completo rifiorire della stampa politica nelle edicole triestine, anche se con il grande vuoto rappresentato dall’assenza del Piccolo, che avrebbe fatto la sua ricomparsa solamente il 26 ottobre 1954, con il ritorno di Trieste all’Italia (o, come dicono i triestini, dell’Italia a Trieste).

Sia durante l’occupazione nazista, che nei quaranta giorni di dominio titino, furono comunque pubblicati fogli o periodici informativi o politici, peraltro puri organi di propaganda dell’occupante di turno. Fu questo, per esempio, il ruolo svolto dal

Nostro Avvenire, organo del governo jugoslavo che fu pubblicato

durante i quaranta giorni di occupazione, e che cessò le sue pubblicazioni l’8 giugno 1944, alla vigilia del ritiro delle truppe jugoslave. Il giorno successivo, al suo posto, comparve Il Corriere

di Trieste, che sostenne sempre le istanze politiche di Belgrado,

con una tiratura media di ventimila copie.

Anche il Governo Militare fece stampare un proprio bollettino ufficiale, Il Giornale Alleato, utilizzando le tipografie del Il

Piccolo, ma, con il miglioramento del clima politico giuliano, esso

cessò le sue pubblicazioni, venendo sostituito, nel marzo del 1947, da il Giornale di Trieste, cui si affiancò, prima, un’edizione pomeridiana col nome Le Ultimissime, pubblicato a partire dal 29 dicembre 1947, poi un’edizione del lunedì, col nome di Giornale

del Lunedì, uscita per la prima volta il 17 ottobre 1949160. La

tastata raggiunse, tra il 1949 e il 1950, una tiratura di 50.000 copie per il Giornale di Trieste, che scendevano a 30.000 per l’edizione

160 Nell’edizione pomeridiana campeggiava in ultima pagina il titolo Ultime Notizie, vecchio

titolo dell’edizione serale del Piccolo. Nel 1951 l’edizione del lunedì mutò la propria intestazione in Giornale di Trieste del Lunedì.

pomeridiana161, divenendo così, agli occhi dell’opinione pubblica triestina, il quotidiano locale principale nonché il sostituto del

Piccolo, dato anche che proprietario del Giornale era Rino Alessi,

noto ex gerarca fascista e già proprietario del Piccolo. Il Giornale

di Trieste, sotto un’apparenza di conservatorismo benpensante,

perseguì una linea editoriale reazionaria e nostalgica, riflettendo “gli interessi e gli orientamenti di determinati gruppi sociali – borghesia del settore assicurativo ed industriale, ceti medi impiegatizi, ceto commerciale urbano, settori artigianali – (anche se) è indubbio che elementi caratterizzanti del messaggio ideologico complessivo riuscirono a raggiungere fasce estese e differenziate di popolazione condizionandone gli orientamenti

locali ed i comportamenti concreti”162. Al tempo stesso la

direzione del giornale puntava a dimostrare “che esistono due fronti: l’Italia e l’antiitalia. Da una parte stanno i difensori della tradizione, della giustizia, dei valori della civiltà umanistica e cristiana, dall’altra i comunisti, portatori di violenze, di caos, di nuove barbarie che partendo dall’Oriente minaccia di travolgere le basi stesse della civiltà occidentale. La schematizzazione delle caratteristiche e della fisionomia delle forze in campo propone da un lato la figura del comunista come simbolo del negativo per definizione, dall’altra la categoria dell’italianità come categoria universale, carica di significati positivi a prescindere da ogni altra

specificazione di valore”163. Nell’imminenza della tornata

elettorale la linea editoriale mutò su posizioni più centriste alla luce dell’importanza che avrebbe potuto rivestire nello scenario

161 Paolo Murialdi, La stampa italiana del dopoguerra 1943-1972, Roma-Bari, Laterza, 1974,

pag. 203.

162 Cesare Vetter, Il Giornale di Trieste, in AA.VV. Nazionalismo e neofascismo nella lotta

politica al confine orientale 1945-1954, Trieste, Edizioni IRSMLFVG, 1977, pag. 116.

internazionale un’affermazione dei partiti già al governo in Italia. E, fallito il progetto di lista unica nazionale, il quotidiano intraprese una polemica contro i partiti d’estrema destra, accusandoli di favorire la dispersione elettorale. Passate le elezioni del 12 giugno 1949, il Giornale di Trieste muterà nuovamente orientamento e “la linea di sostegno dei partiti di centro lascia nuovamente il posto ad un’esplicita apertura a tutte le forze italiane”164.

Durante il periodo dell’occupazione nazista o titina, le uniche voci di libertà vennero dai giornali clandestini, stampati dal CLN, il cui organo principale fu La Voce Libera, che “iniziò le sue pubblicazioni a Trieste il 23 luglio 1945, come portavoce ufficioso del CLN della città (PdA, DC, PLI, PSIUP) e tale rimase fino allo scioglimento, nel 1947, del CLN, anche se l’uscita dalla direzione del giornale, già su finire del 1945, del rappresentante della DC, finì per far perdere progressivamente al quotidiano quella veste di voce unitaria dei partiti antifascisti «nazionali» che esso aveva inizialmente tentato di realizzare. Dal 1947 al 31 luglio 1949, quando cesserà le pubblicazioni, La Voce libera rimarrà in pratica portavoce dei soli Partito repubblicano d’Azione e partito Socialista”165. Anche La Voce Libera soffriva degli stessi virus che minarono l’azione politica del CLN triestino rendendolo politicamente debole. I limiti dell’antifascismo triestino non comunista erano “le sue motivazioni essenzialmente morali, il suo carattere tipicamente «borghese e intellettuale» e la quasi assoluta mancanza di legami con «l’assai più corposa realtà» dell’antifascismo operaio e del movimento slavo”166. Il quotidiano

164 Ivi, pag. 139. 165 Ivi, pag. 27. 166 Ivi, pag. 28.

dovette sempre confrontarsi con gravi difficoltà economiche dovute principalmente alla decisione da parte del GMA di concedere la sola pubblicazione pomeridiana, non permettendo così di dare attuazione al progetto di creare un organo d’informazione completo, anche se questo non impedì di raggiungere una tiratura molto elevata di circa 50.000 copie fino al luglio 1946. Le perdite furono successivamente ripianate grazie anche ai fondi provenienti dal governo italiano. “Opportunamente modificata e ampliata, la «Voce Libera» avrebbe potuto diventare l’organo di battaglia della comunità italiana, qualora essa non avesse più servito la causa di un raggruppamento politico, ma unicamente quella della collettività nazionale, se necessario anche in opposizione all’azione politica del Governo”167. Nel maggio del 1945 alla Voce Libera si affiancò La Voce della Sera, edizione serale del giornale esclusivamente in mano ai socialisti.

Unitamente alla Voce Libera e al Giornale di Trieste si affiancò poi, a partire dal maggio 1946, l’edizione triestina del Messaggero

Veneto. Seppur con una modesta tiratura, il quotidiano veneto,

stampato ad Udine, utilizzando toni ispirati al più esasperato nazionalismo e spinto da un violento anticomunismo, risultò essere più libero e apertamente filoitaliano di quanto fecero, o potevano fare, i suoi due concorrenti locali. Propugnatore del superamento dell’antitesi fascismo-antifascismo, e per questo in polemica con l’antifascismo della Resistenza, sostenne, in occasione delle elezioni amministrative presentate come “un episodio di quel poderoso conflitto tra l’oriente bolscevico slavo e l’occidente cristiano; conflitto che supera i problemi economici, ideologici e politici per assurgere ancora una volta ad una lotta di civiltà”168, la

167 Guido Sabini, op. cit., (1955), pag. 44.