CAPITOLO III

3.1

INTRODUZIONE

Dopo aver portato a termine lo studio idrologico per mezzo del quale sono state determinate le piene di progetto, si pone il problema di individuare gli interventi finalizzati a garantire che con tali portate non avvengano esondazioni. Una particolare attenzione è rivolta alla difesa di quella parte del territorio lungo il corso del torrente Freddana nella quale sono presenti insediamenti abitativi, commerciali, artigianali e industriali, e infrastrutture di tipo puntuale o a rete, poiché proprio in tali aree un’inondazione provocherebbe i danni economici più rilevanti.

3.2

STATO ATTUALE DEL CORSO D’ACQUA

Il torrente Freddana costeggia per tutto il suo sviluppo la Strada Provinciale n° 1 che collega Lucca a Camaiore. Nella parte alta, dove è minore la presenza di insediamenti abitativi, le sezioni trasversali sono molto irregolari con larghezze variabili da 10 a più di 30 metri, e anche il tracciato risulta piuttosto tortuoso. La pendenza dell’alveo risulta poco variabile. Le sponde, se non arginate per la presenza di isolati nuclei abitativi, sono irregolari e coperte da rigogliosa vegetazione costituita da alberi, cespugli ed erba.

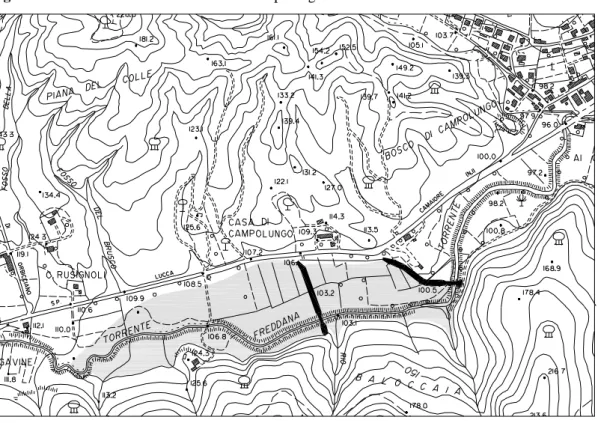

In questa zona, in località Campolungo (vedi figura 12) poco a monte dell’abitato di San Martino in Freddana, sono presenti 2 casse di laminazione in linea che scolmano complessivamente un volume liquido di 400000 m3.

Nella parte a valle, il torrente assume caratteristiche morfologiche più regolari: tracciato meno tortuoso, sezioni arginate da muri di sponda in pietrame, esigue pendenze, e riduzione sostanziale della vegetazione per la presenza di centri urbani.

Nell’allegato n° 4 sono riportate alcune fotografie del corso d’acqua.

3.3

CALCOLO NUMERICO DEL PROFILO DI RIGURGITO

Per la costruzione del profilo di rigurgito lungo l’asta principale, relativo alle portate ottenute dallo studio idrologico esposto nel capitolo 2, si è utilizzato il codice di calcolo HEC-RAS (River Analysis System) ver. 4.0, messo a punto dall’Hydrologic Engineering Center dell’U.S. Army Corps of Engineers.

Il programma di calcolo consente il tracciamento del profilo liquido per corrente permanente, gradualmente variata (GVF) e monodimensionale, attraverso la risoluzione alle differenze finite e con procedimento iterativo secondo il metodo standard (standard step method) della seguente equazione dell’energia:

he g V Z Y g V Z Y + ⋅ ⋅ + + = ⋅ ⋅ + + 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 α α

nella quale i simboli hanno il seguente significato:

Z = quota dello stesso punto rispetto ad un piano di riferimento orizzontale V = velocità media della corrente

α = coefficiente di Coriolis relativo alle forze vive he = perdita di carico totale tra le due sezioni

I pedici riferiscono le grandezze precedenti alle due sezioni di controllo contigue (la 1 di valle e la 2 di monte).

In essa inoltre si ha:

g V g V C i L he H ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ = 2 2 2 1 2 2 2 α α in cui:

L = distanza tra le due sezioni

iH = pendenza della linea dell’energia C = coefficiente d'espansione o contrazione

L’equazione del moto utilizzata è quella di Manning: 1 23 12 H i R A n Q= ⋅ ⋅ ⋅ in cui: n = coefficiente di scabrezza A = area della sezione liquida; R = raggio idraulico

Nel caso di corrente lenta, l’altezza liquida nella sezione di monte si ottiene, nota la portata defluente, a partire da quella di valle determinando il valore ricercato come zero dell’equazione dell’energia, vista come funzione di Y2.

L’altezza liquida di valle usata nel calcolo varia passo a passo nel procedimento iterativo: il valore d’innesco è quello ottenuto proiettando a monte quella di valle; per il passo successivo si corregge il valore precedentemente ottenuto con una funzione del valore d’innesco e di quello calcolato, per poi procedere secondo il metodo delle secanti.

Nei tratti in cui la corrente è rapidamente variata (RVF), (ad esempio per la presenza di risalto idraulico o di un brusco restringimento di sezione dovuto alla presenza di un ponte), il programma ricorre all’equazione della quantità di moto, applicata al volume di controllo definito da due sezioni contigue:

P2 −P1+GS −Ff = ρ⋅Q⋅∆V

nella quale:

P = pressione idrostatica

Gs = peso del volume di controllo, secondo la direzione del moto

Ff = forza d’attrito totale agente sul volume di controllo

ρ = densità dell’acqua

∆V = variazione della velocità tra le due sezioni

La presenza di ponti lungo tutto lo sviluppo del corso d’acqua ha richiesto la loro modellazione condotta nel modo di seguito illustrato. Per prima cosa viene definita la geometria dell’ostacolo, in altre parole le dimensioni delle sezioni trasversali di monte e di valle e la pendenza dei paramenti, quella delle eventuali pile e spalle e la larghezza dell’impalcato. Quindi viene eseguito il calcolo facendo riferimento a quattro sezioni consecutive, di cui le due estreme sono poste a sufficiente distanza dal ponte in modo da non risentirne gli effetti, mentre le altre due sono rappresentative delle condizioni di deflusso in prossimità, sia a monte sia a valle, dell’ostruzione costituita dalle spalle e dalle pile del ponte.

Il flusso della corrente liquida in corrispondenza del ponte viene modellato distinguendo i seguenti casi:

• Flusso attraverso la luce del ponte costituito da corrente a pelo libero.

Usando l’equazione della quantità di moto, il programma determina dapprima la sezione di controllo in corrispondenza del ponte. Dal confronto tra la spinta totale in tale sezione con quella effettiva, a valle quando si conduce un’analisi per correnti lente o a monte per correnti veloci, si ottiene il tipo di moto attraverso la luce: subcritico, supercritico, o misto (passaggio per l’altezza critica); in quest’ultimo caso il tracciamento procede sia verso monte sia verso valle ed inoltre viene localizzato l’eventuale risalto idraulico.

La perdita di carico è computata come somma del termine d’attrito con quello dovuto alla variazione di sezione netta.

Il profilo liquido verso monte viene costruito avvalendosi della maggiore energia totale tra quella ottenuta utilizzando l’equazione dell’energia e quella derivata invece dall’equazione della quantità di moto.

• Flusso con altezza liquida che supera la quota d’intradosso dell’apertura del ponte.

La formazione di un rigurgito a monte del ponte determina il passaggio al funzionamento in pressione. Il programma è in grado di determinare il momento in cui la luce del ponte è completamente sommersa.

Nel primo caso l’equazione utilizzata è la seguente: 2 1 2 3 3 3 2 2 2 ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = g V Z Y g A C Q n α nella quale: Q = portata defluente

C = coefficiente d’efflusso assunto pari a 0.5

An = area della luce del ponte nella sua sezione trasversale di monte

Y3 = altezza liquida subito a monte del ponte

Z = distanza tra il punto più alto dell’intradosso del ponte e la linea media della sezione

trasversale del letto del fiume.

Nel secondo caso si assume invece la seguente equazione:

Q=C⋅A⋅ 2⋅g⋅H

nella quale:

C = coefficiente d’efflusso assunto pari a 0.8 A = area della luce del ponte

H = differenza tra la quota della linea dell’energia a monte e quella della superficie liquida

a valle.

Il caso in cui la quota liquida a monte superi quella dell’estradosso dell’impalcato, è risolto sommando l'aliquota prodotta dal deflusso in pressione attraverso la luce del ponte, a quella relativa alla corrente che scavalca l’ostacolo.

Questa seconda quota è ottenuta ricorrendo alla formula degli stramazzi in parete grossa:

3

⋅ ⋅ =

nella quale:

C = coefficiente d’efflusso assunto pari a 1.44 corrispondente al caso di sezione rettangolare

L = larghezza della soglia H = carico sulla luce

Durante l’esecuzione del programma, per determinare le due componenti, viene utilizzata una procedura iterativa che si arresta quando ai due deflussi è associata, a monte del ponte, la medesima energia.

• L’ultimo caso si ha quando il ponte viene sommerso in maniera notevole (per più del 95%); il calcolo avviene allora ricorrendo all’usuale equazione dell’energia, tenendo conto della riduzione di sezione di deflusso, offerta dalle spalle e dall’impalcato, e valutando al solito le perdite per attrito e per variazione di sezione.

L’esecuzione è stata condotta sia a moto permanente che moto vario: assegnando le opportune condizioni iniziali e condizioni al contorno.

Per lo studio a moto permanente sono stati inseriti i valori di portata in ciascuna sezione (l’ultima a monte) di ciacun tratto dei corsi d’acqua della rete idrologica, e come condizione al contorno, l’altezza liquida nella sezione di chiusura del bacino: tale altezza è pari all’altezza liquida del fiume Serchio, nella sezione di confluenza col Freddana, dovuta ad una portata con tempo di ritorno trentennale. E’ stata scelta questa portata del Serchio perché è la portata massima che può essere contenuta negli argini esistenti senza dar luogo a fenomeni di esondazione.

Per lo studio a moto vario sono stati inseriti, come condizioni al contorno, gli idrogrammi di piena nelle sezioni di monte, e come condizioni iniziali l’altezza liquida nella sezione finale, come per lo studio a moto permanente.

3.4

RISULTATO FINALE DELLO STUDIO IDRAULICO NELLO

STATO ATTUALE

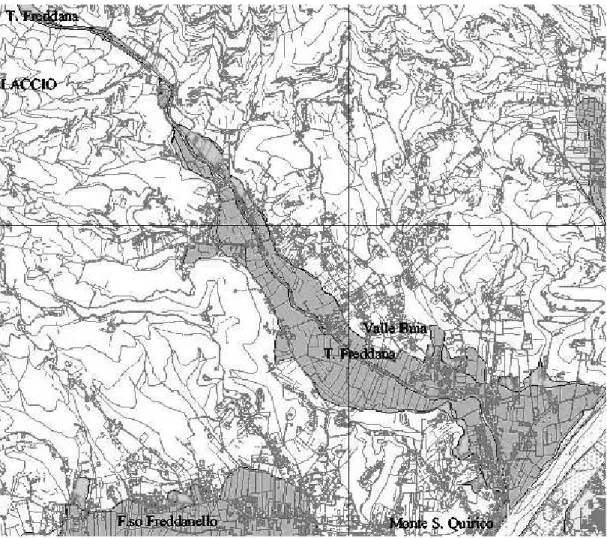

Il tracciamento del profilo di rigurgito ha evidenziato, in accordo con la carta di Pericolosità Idraulica realizzata dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, l’insufficienza della capacità di deflusso dell’alveo nella parte a valle del bacino. Nella figura seguente sono riportate le aree a rischio inondazione della parte terminale del torrente Freddana.