3. IL MODELLO ANIMALE

Il presente studio ha lo scopo di valutare la risposta di strutture anatomiche a seguito di interventi strumentali tramite lo studio di fenomeni fisiologici e/o fisiopatologici che per la loro complessità si verificano solo su un essere in vita; è quindi impossibile ricorrere ad altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali.

Il gruppo di ricerca ha scelto di eseguire questo lavoro sperimentale sul suino poichè questo modello animale è il più utilizzato negli studi in ambito cardiovascolare, come evidenziato dalla letteratura nazionale e internazionale degli ultimi decenni .

Infatti, se fino alla fine degli anni '90 il cane rappresentava il modello animale più frequentemente usato negli studi di cardiologia, le motivazioni che spingono ad oggi gli scienziati a preferire la specie suina sono molteplici. Il cane mostra alcune differenze anatomiche e fisiologiche rispetto all'uomo che rendono difficoltosa l'estrapolazione diretta dei dati raccolti su tale modello animale nel campo della medicina umana.9, 20 La distribuzione delle arterie coronarie e i parametri

elettrofisiologici del cuore dell'uomo sono più simili al suino rispetto al cane.9 Altre motivazioni

sono l'aumentata contrarietà dell'opinione pubblica riguardo alla sperimentazione animale sul cane.20

Nello specifico di questo lavoro varie sono state le motivazioni che hanno indirizzato alla scelta del suino, ossia:

• le differenze anatomiche con l'uomo, di seguito menzionate, non ritenute rilevanti per una significativa estrapolazione dei risultati ottenuti;

• la possibilità di impiegare gli stessi dispositivi utilizzati in medicina umana; • l'esperienza del gruppo di ricerca nell'uso di tale specie;

• la presenza di un database dei parametri emodinamici; • la disponibilità di animali con un buono standard sanitario;

3.1 Anatomia del cuore di suino

3, 28 CARATTERI GENERALIHa forma di tronco di cono con apice ottuso e arrotondato e le superfici laterali lievemente appiattite. La sua larghezza massima a livello del solco coronario è quasi uguale alla lunghezza misurata tra il solco coronario e l'apice. Le dimensioni medie nell'adulto sono: asse maggiore 10-11 cm, base 8-9 cm in senso craniocaudale e circa 7 cm in senso trasversale. E' completamente avvolto dal pericardio.

PERICARDIO

Il pericardio è la sierosa che accoglie nella sua cavità, o cavo pericardico, il cuore e i tratti di origine dell'aorta, del tronco polmonare e i tratti terminali delle vene cave e delle vene polmonari. Aderendo al cuore la sua forma corrisponde a quella di tale organo ed è condizionata dai cambiamenti di volume dell'organo cardiaco legati alla sua attività.

In base al suo rivestimento pleurico il sacco pericardico risulta costituito da tre strati: la pleura pericardica, il pericardio fibroso e la lamina parietale del pericardio sieroso. La pleura pericardica è unita al pericardio fibroso da connettivo lasso nel quale si può trovare tessuto adiposo in quantità variabile. Il pericardio fibroso è costituito da diversi strati di fibre collagene ad andamento vario con disposizione a graticciata. Dorsalmente tale pericardio fibroso si continua nella tonaca esterna dei grossi vasi e passando sull'aorta e sui grossi tronchi si continua nella fascia endotoracica sospendendo così il cuore alla colonna vertebrale.

La lamina parietale del pericardio sieroso, è costitutita da un foglietto di connettivo riccamente vascolarizzato ed innervato contenente fibre elastiche e dal mesotelio monostratificato.

Alla base del sacco pericardico la lamina parietale del sacco pericardico passa sul cuore e diventa così lamina viscerale o epicardio. Sempre in questa sede la lamina viscerale riveste anche il tratto iniziale dell'aorta e del tronco polmonare ed anche gli sbocchi delle vene cave, delle vene polmonari e della vena azigos sinistra (guaine sierose delle arterie e delle vene). Tra questi vasi vengono a formarsi, nello spazio a cupola del sacco pericardico, nicchie e recessi. In particolare il seno trasverso del pericardio è un tunnel sieroso ad andamento trasversale, semicircolare, situato tra l'aorta e il tronco polmonare da una parte e le pareti adiacenti degli atri dall'altra. Il seno obliquo del pericardio è un'altra tasca sierosa che si trova tra le vene polmonari destra e sinistra e l'atrio sinistro.

POSIZIONE E MEZZI DI FISSITÀ

Il cuore occupa in cavità toracica lo spazio compreso tra la terza e la sesta costa ed è orientato in direzione cranio-caudale con la base diretta in senso cranio-dorsale, situata pressapoco a metà altezza della cavità toracica. La forte inclinazione del cuore sullo sterno fa sì che il margine ventricolare destro del cuore segua a breve distanza il contorno dello sterno, il margine ventricolare sinistro sia parallelo al margine craniale della sesta costa di sinistra. L'apice cardiaco arriva in corrispondenza della sesta cartilagine costale sinistra.

Cuore e pericardio sono inseriti nello spazio mediastinico della cavità toracica, delimitato dai foglietti pleurici del mediastino medio. Cuore e sacco pericardico sono coperti dorso-lateralmente dai polmoni adeguatamente conformati intorno ad esso in questa area ( impronta cardiaca) e sono più accessibili, per un tratto abbastanza esteso della parete toracica laterale nella superficie sinistra laddove rimangono scoperti per la presenza dell'incisura cardiaca del polmone sinistro. Il polmone destro, avendo una incisura meno estesa, lascia scoperta solo una piccola parte della parete cardiaca. RAPPORTI ANATOMICI

La base del cuore è separata dalla terminazione della trachea e dall'origine dei bronchi principali per mezzo del tronco polmonare che poco dopo la sua origine dal cuore si divide per dare origine alle due arterie polmonari.

La faccia atriale è in rapporto con il polmone destro sul quale lascia un'impronta.

Anche la faccia auricolare lascia un'impronta sul polmone sinistro ma è meno profonda su questo lato.

L'apice del cuore è libero nel pericardio che è unito per aderenza con lo sterno e col diaframma e prende quindi contatto con la parete toracica a livello dell'incisura cardiaca dei polmoni.

CONFORMAZIONE INTERNA

Il setto cardiaco separa le cavità del cuore destro da quelle del cuore sinistro. Esso è costituito da due parti: una interatriale e l'altra interventricolare. La prima è poco estesa, sottile e solo parzialmente muscolare. La faccia che appartiene all'atrio destro mostra a livello dello sbocco della vena cava caudale la fossa ovale: una ampia e profonda depressione in cui la parete è membranosa e che rappresenta il vestigio del forame ovale. Tale fossa è delimitata dall'ostio della vena cava caudale e il tubercolo intervenoso, largo e poco rilevato. Il fondo di questa depressione è molto sottile, talvolta può presentare una stretta fessura a mo' di valvola che comunica con l'atrio sinistro.

Sulla faccia rivolta verso quest ultimo il setto mostra in qualche soggetto un rilievo semilunare a concavità dorsale: è un vestigio del bordo del forame secondo.

Il setto interventricolare è molto più esteso e di notevole spessore rispetto al precedente. É muscolare per tutta la sua estensione tranne che in un piccolo settore a livello della giunzione atrio-ventricolare, territorio del forame interventricolare del cuore fetale, dove permane membranoso. La parte muscolare è robusta, un po' meno ispessita alla periferia rispetto al centro e incurvata verso il ventricolo destro, fortemente convessa su questa faccia e concava sul lato del ventricolo sinistro. In ciascun ventricolo, la muscolatura del setto contribuisce alla formazione di alcuni rilievi: i muscoli papillari.

L'atrio destro presenta sulla superficie esterna il solco terminale, un lieve solco al quale corrisponde internamente la cresta terminale muscolare. Al di là di quest'ultima si estende la cavità, appiattita dorso-ventralmente e diretta cranialmente e a sinistra, dell'auricola. Dalla cresta terminale partono i muscoli pettinati che prevalgono nell'atrio destro e nella sua auricola dove formano una trama a graticciata. La parete atriale compresa tra i muscoli pettinati è molto sottile e dove la muscolatura manca completamente è costituita unicamente da endocardio ed epicardio. Solco e cresta terminale rappresentano il limite tra il seno delle vene cave e l'atrio vero e proprio. Nel seno delle vene cave sboccano appunto la vena cava craniale e caudale i cui osti sono separati dorsalmente dal tubercolo intervenoso, un rilievo muscolare largo e poco rilevato. Tra questo orificio e il margine dell'ostio atrio-ventricolare si rinviene l'ostio del seno coronario fornito di una valvola molto indistinta detta di Tebesio. Questo seno, lungo circa 2 cm, prende origine sopra al margine ventricolare sinistro per confluenza ad angolo molto acuto della vena azigos sinistra e che poi riceve la grande vena e la media vena del cuore. Attraverso i numerosi fori delle vene minime arriva nell'atrio destro anche il sangue delle vene cardiache minime della parete atriale destra. Infine numerosi e minuscoli fori delle vene cardiache minime sono visibili sulla parete dell'atrio, soprattutto vicino alla base. La parete che si trova di fronte agli osti è liscia e regolare.

La cavità del ventricolo destro è costituita da due porzioni funzionalmente diverse. Una, la via di afflusso, è la cavità ventricolare vera a propria che si estende dall'ostio atrio-ventricolare in direzione dell'apice e si trova a destra e caudale. L'altra, la via di espulsione, partendo dall'apice è costituita principalmente dal cono arterioso e si continua nel tronco polmonare e si trova a sinistra e caudale. Il limite delle due porzioni è segnato dalla cresta sopraventricolare: un robusto rilievo carnoso che circonda cranialmente e a sinistra l'ostio atrio-ventricolare e lo separa da quello del tronco polmonare. Si riconoscono due pareti, una marginale e una settale, un fondo vicino all'apice

fondo diventa più anfrattuosa mentre è liscia a livello dell'infundibolo. La parete settale è molto più ispessita, fortemente convessa, liscia in vicinanza degli ostii e spongiosa verso le estremità.

Il fondo del ventricolo destro non raggiunge l'apice del cuore e le sue pareti sono percorse da robuste trabecole carnose che conferiscono un aspetto spongioso. La base è quasi interamente occupata dai due ostii dotati di valvole e separati dalla cresta sopra ventricolare: un robusto ponte carnoso. In corrispondenza della via di afflusso la parete del ventricolo presenta le trabecole carnee tra cui la trabecola settomarginale fa parte del sistema di conduzione. Nella cavità sporgono tre muscoli papillari: quello settale, basso e arrotondato è il muscolo papillare sub-arterioso, quello situato sulla superficie della parete esterna grande e lobato è il grande muscolo papillare e infine il terzo è costituito dal gruppo di piccoli muscoli papillari che si trovano sostenuti da un unico rilievo basso. Dai muscoli papillari partono gruppi di corde tendinee che si allargano a ventaglio e si irradiano nei margini liberi e nelle facce ventricolari dei tre veli valvolari della valvola atrio-ventricolare destra o tricuspide. Tale valvola trova inserzione sull'ostio atrio-atrio-ventricolare destro largo e quasi circolare.

L'ostio del tronco polmonare occupa la sommità del cono arterioso. É situato contro la faccia auricolare del cuore ed è provvisto della valvola del tronco polmonare formata da tre valvole semilunari: destra quella un po' craniale, sinistra quella caudale e intermedia quella che costeggia la faccia auricolare. Il margine libero di queste ultime è lievemente ispessito e porta nel punto di mezzo un noduletto duro, il nodulo della valvola semilunare, fiancheggiato ai due lati da una porzione della valvola di forma semilunare e trasparente, le lunule valvolari.

L'atrio sinistro è meno ampio del destro e ha una parete più ispessita. La sua auricola, il cui margine presenta dentellature e la cui cavità è molto simile all'omologa destra, confina con il tronco polmonare e si prolunga a sinistra e cranialmente della parte principale mediante un esteso fondo cieco. Attraverso gli osti delle vene polmonari l'atrio sinistro riceve il sangue arterioso dalle vene polmonari presenti in numero variabile da 5 a 8, due delle quali spiccano per la notevole ampiezza. Nel setto interatriale è riconoscibile la cicatrice di chiusura del foro ovale. Il rilievo interno della parete dell'atrio sinistro è molto simile a quello a quello dell'atrio destro per quanto riguarda la presenza e la disposizione dei muscoli pettinati e lo sbocco delle vene cardiache minime. La parte di parete dove sboccano le vene polmonari è priva di trabecole muscolari e, come nell'atrio destro, questa parte dell'atrio sinistro manca praticamente di pavimento, essendo quest ultimo occupato dall'ostio atrio-ventricolare sinistro.

La cavità del ventricolo sinistro, limitata da una parete due o tre volte più spessa di quella del ventricolo destro, si estende fino all'apice dell'organo ma ha capacità minore del ventricolo destro.

In questa cavità si distingue un via di afflusso e una via di espulsione. La prima parte dall'ostio atrio-ventricolare e raggiunge l'apice del cuore; la seconda inizia dall'apice e conduce nel bulbo dell'aorta venendo delimitata dal setto interventricolare e dalla cuspide settale della valvola atrio-ventricolare. La cavità di immissione del sangue corrisponde al margine ventricolare sinistro del cuore, ovvero caudale; la cavità di eiezione è in rapporto col setto e tende a incunearsi tra le due parti del ventricolo destro. Le trabecole carnee sono meno numerose che nel ventricolo destro. Le pareti sono lisce in vicinanza della base mentre divengono anfrattuose verso l'apice. Esse presentano, oltre a frequenti muscoli papillari accessori, due voluminosi muscoli papillari, quello sub-atriale e quello sub-auricolare, inseriti sulla parete non settale. Tali muscoli sono larghi e bassi ma la loro base è prolungata e compresa tra tre robusti rilievi ascendenti alcuni dei quali si portano sul setto. Essi inviano le loro corde tendinee alla valvola atrio-ventricolare sinistra o bicuspide o mitrale che è inserita sull'anello fibroso che delimita l'ostio atrio-ventricolare sinistro.

Il fondo del ventricolo sinistro è più anfrattuoso di quello destro e le sue trabecole sono più ispessite e più irregolari. Esso è scavato nell'apice del cuore e la sua estremità raggiunge quasi la sua superficie in quanto è quasi sprovvista di miocardio.

La base è occupata quasi totalmente dai due ostii separati da uno stretto ponte fibroso.

L'ostio dell'aorta ha diametro uguale a quello del tronco polmonare. Il suo contorno dà attacco alla valvola dell'aorta, provvista di tre lembi semilunari detti: destro, sinistro e settale. Essendo sollecitata maggiormente rispetto alla corrispondente valvola del tronco polmonare è più sviluppata e i suoi noduli risaltano in maggior evidenza. Nella zona delle valvole semilunari la parete dell'aorta presenta tre dilatazioni molto marcate: i seni aortici.

3.2 Anatomia dell'aorta di suino

3, 28L'aorta, il tronco di origine della grande circolazione, riceve il sangue ossigenato dal ventricolo sinistro e lo distribuisce a tutto l'organismo; è la più lunga e voluminosa arteria.

La sua parete è gialla ed elastica, come quella del tronco polmonare, ma due o tre volte più spessa. L'aorta inizia a livello dell'ostio aortico del ventricolo sinistro e della valvola corrispondente. Sopra quest'ultima presenta una leggera dilatazione, il bulbo dell'aorta, da cui prendono origine le due coronarie, e che comprende e prolunga i tre seni dell'aorta, detti seni di Valsalva. Il bulbo dell'aorta e la breve parte adiacente sono strettamente uniti al tronco polmonare e come questo presentano un orientazione dorso-craniale. Tale porzione è definita aorta ascendente, ha un calibro di circa 1,5 cm nei suini oggetto del nostro studio (2 cm nell'adulto) ed è costeggiata dal tronco polmonare che

mostra contro la sua faccia sinistra un percorso leggermente spiroide portandosi dorso-cranialmente. I due vasi sono uniti da connettivo (più o meno ricco di grasso) e sono avvolti nel manicotto comune del pericardio sieroso che limita il seno trasverso. Attraverso l'interposizione di questo ultimo recesso pericardico la massa atriale avvolge la faccia dell'aorta che è opposta al tronco polmonare. L'origine del tronco brachio-cefalico, a cui segue quella dell'arteria succlavia sinistra, rappresenta la demarcazione tra aorta ascendente e arco dell'aorta. Nella zona di interposizione del pericardio prende attacco all'aorta il legamento arterioso che è il residuo del dotto arterioso della circolazione fetale che rappresenta un vaso di comunicazione tra il tronco polmonare e l'aorta. L'arco dell'aorta è, come detto, il segmento che fa seguito all'aorta ascendente e descrive nel mediastino una curva che incrocia a sinistra la trachea e l'esofago per raggiungere la colonna vertebrale all'altezza della quinta, sesta o settima vertebra toracica un po' a sinistra del piano sagittale mediano. Alla sua origine l'arco dell'aorta è in rapporto, mediante la sua faccia caudale, con l'arteria polmonare destra e dorsalmente a questa con il bronco principale sinistro. La faccia sinistra è incrociata, all'uscita dal pericardio, dal nervo frenico sinistro e più dorsalmente dai nervi cardiaci corrispondenti e dal nervo vago sinistro; quest ultimo emette a questo livello il nervo ricorrente sinistro che contorna caudalmente l'aorta da sinistra a destra. La faccia destra è incrociata all'uscita dal pericardio dal nervo ricorrente sinistro, poi dalla trachea e dorsalmente a questa dall'esofago. La parte dorsale dell'arco è costeggiata dalla vena azigos sinistra e, in modo variabile dai soggetti, dal dotto toracico. Ovunque l'arco dell'aorta è rivestito dalla pleura mediastinica che lo mette in rapporto con i polmoni.

3.3 Istologia del cuore del suino

3, 4, 14, 25, 28, 41La spessa parete del cuore è formata per la maggior parte da cellule miocardiche capaci di una contrazione ritmica, spontanea e atta a pompare il sangue nel sistema circolatorio.

Gli elementi delle pareti cardiache sono organizzati in: rivestimento interno o endocardio, rivestimento medio o miocardio e rivestimento esterno o epicardio.

ENDOCARDIO

L'endocardio tappezza completamente i ventricoli e gli atri e si estende anche sulle valvole cardiache e sulle formazioni annesse, si continua con la tonaca interna dei grossi vasi che si dipartono e arrivano al cuore. Esso è formato da tre strati: endotelio, strato sottoendoteliale e strato sottoendocardico o sottoendoteliale esterno.

Lo strato più interno, l'endotelio, è formato da cellule poligonali poggianti su una membrana basale e si continua con l'endotelio dei vasi periferici.

Lo strato sottoendoteliale è formato da tessuto connettivo denso irregolare con sottili fibre elastiche e collagene e, talvolta, contiene cellule muscolari lisce. Le fibre elastiche sono particolarmente abbondanti nella parete atriale e, generalmente, sono disposte parallelamente alla superficie endocardica.

Lo strato sottoendocardico è dato da tessuto connettivo lasso contenete fibre elastiche e collagene, cellule adipose, fibrocellule muscolari lisce, vasi sanguigni e linfatici e cellule miocardiche specializzate dell'apparato di conduzione (cellule del Purkinje). Il tessuto connettivo si continua con quello del miocardio.

Le valvole cardiache sono pieghe endocardiche formate da uno strato centrale di connettivo denso irregolare rivestito da endotelio. Nelle valvole atrioventricolari il connettivo è prevalentemente costituito da fibre collagene che si continuano con gli anelli fibrosi che circondano gli osti atrioventricolari e con le fibre collagene delle corde tendinee che si originano dall'endomisio dei muscoli papillari. Un sottile strato di fibre elastiche copre entrambe le superfici.

Nelle valvole semilunari, dell'aorta e delle arterie polmonari, le fibre collagene hanno una disposizione prevalentemente circolare e sono rinforzate da uno strato di fibre elastiche, sottile nelle zone più vicine ai vasi e ispessito sulla superficie ventricolare. La presenza di tessuto connettivo lasso e di tessuto cartilagineo determina l'ispessimento del margine libero delle valvole cardiache. I margini liberi delle valvole semilunari sono lievemente ispessiti e portano nel punto di mezzo un

noduletto duro, il nodulo della valvola semilunare, fiancheggiato ai due lati da una porzione della valvola di forma semilunare e trasparente, le lunule valvolari. I margini liberi delle cuspidi delle valvole atrio-ventricolari sono invece connessi ai muscoli papillari mediante cordoncini fibrosi, le corde tendinee, che impediscono alle valvole di rovesciarsi quando, durante la sistole, la pressione intraventricolare aumenta.

MIOCARDIO

Il miocardio è lo strato medio e più spesso del cuore formato da fasci e gruppi di cellule miocardiche (miocardiociti), dall'apparato di conduzione dello stimolo e dallo scheletro cardiaco. L'intera parete ha il suo spessore minimo a livello degli atri e quello massimo a livello del ventricolo sinistro.

Caratteri strutturali della muscolatura

I miocardiociti sono elementi cellulari distinti congiunti tra loro alle estremità per mezzo di dischi intercalari, particolari dispositivi di connessione. Le fibre muscolari hanno l'aspetto di corti cilindri che si biforcano alle estremità e si connettono tra loro formando una rete tridimensionale. Ciascun miocardiocita presenta una duplice striatura, il nucleo è centrale e i miofilamenti non sono organizzati in miofibrille distinte (come nelle fibre scheletriche) ma, soprattutto evidente in sezione trasversale, la sostanza contrattile forma una massa continua qua e là interrotta da scarso sarcoplasma occupato da voluminosi mitocondri.

Tra le cellule cardiache rimangono degli stretti spazi occupati da connettivo e dalle più sottili ramificazioni vascolari e nervose. Questo connettivo avvolge inoltre i fasci di cellule, delimitandoli e rendendoli solidali. I fasci sono a loro volta inseriti in un sistema funzionale: i fasci degli atri e i fasci dei ventricoli.

I fasci degli atri sono organizzati in due sistemi: uno superficiale e uno profondo. Il primo, costituito da fasci unitivi, di cui numerosi prendono attacco sugli anelli fibrosi atrio-ventricolari, è superficiale, sottile e incompleto. Tendono a dividersi in due gruppi che vanno da una atrio all'altro disperdendosi nelle auricole. Il sistema profondo, costituito da fasci propri, forma la maggior parte della parete e ha disposizione più complicata. Si riconoscono i fasci obliqui che si portano da una branca all'altra dello stesso anello fibroso atrio-ventricolare formando un ampio arco sulla volta dell'atrio e dei fasci circolari o spiroidi che assumono disposizione sfinteriale attorno agli sbocchi venosi dove si raccordano ai fasci muscolari delle pareti vasali.

dell'atrio in corrispondenza del setto interventricolare, hanno disposizione quasi sfinteriale e sono avvolti da uno strato superficiale di fasci unitivi, comuni ai due ventricoli. All'apice di questi ultimi lo strato medio è dissociato o interrotto e così alcuni fasci dello strato superficiale sono in continuità con un terzo strato, il più interno, che riveste la cavità con andamento vorticoso e concorre a formare i muscoli papillari.

I fasci di cellule miocardiche sono immersi in un tessuto connettivo lasso che contiene un fitta rete capillare, vasi linfatici e fibre del sistema nervoso autonomo. La quantità di tessuto connettivo interstiziale varia a seconda della regione, nel miocardio del ventricolo destro è più abbondante che in quello del ventricolo sinistro. Anche la dimensione dei miocardiociti varia a seconda della regione; quelli atriali sono più piccoli di diametro rispetto a quelli ventricolari, questa caratteristica si correla al minor lavoro compiuto dall'atrio per vincere una resistenza di gran lunga inferiore a quella incontrata dal ventricolo. Nel sarcoplasma dei miocardiociti atriali, ai poli del nucleo, sono presenti dei granuli specifici contenenti un polipeptide (chiamato atriopeptina o atrial natriuretic peptide, ANP) avente una funzione endocrina molto importante per il mantenimento dell'equilibrio idro-salino e quindi per la regolazione della pressione arteriosa.

Tessuto di conduzione

L'impulso ritmico per la contrazione cardiaca insorge spontaneamente in cellule muscolari modificate che compongono il sistema di conduzione del cuore e da questi elementi si propaga alle comuni fibre cardiache. Tale impulso per la contrazione cardiaca origina fisiologicamente nel nodo senoatriale, o di Keith e Flack, s'irradia successivamente al nodo atrioventricolare o di Tawara, attivando l'atrio, e decorre rapidamente nel fascio atrioventricolare o di His, a sua volta costituito dal tronco del fascio con una branca destra e una sinistra le cui diramazioni terminano in una rete con caratteristici aggruppamenti cellulari, le fibre del Purkinje. Ciascuna di queste parti del sistema che assicura l'automatismo del cuore, è in grado di dare origine all'eccitamento con una frequenza che va gradatamente decrescendo dal nodo senoatraiele alle fibre del Purkinje.

Il nodo senoatriale si trova in corrispondenza del solco terminale dell'atrio destro e dello sbocco della vena cava craniale ed è incluso, senza una netta delimitazione, nella muscolatura che dall'atrio passa sulla vena cava craniale. É formato da cellule miocardiche nodali piccole (miocardiociti modificati) appiattite, ramificate, con scarso corredo miofibrillare e prive di dischi intercalari. Queste sono in continuità con i miocardiociti atriali, sono separate tra loro da una grande quantità di tessuto connettivo, molto vascolarizzato, in cui si rinvengono numerose fibre nervose ortosimpatiche e parasimpatiche vagali e, occasionalmente, cellule gangliari. Le onde di

con un ritardo anche sull'atrio sinistro inducendone la contrazione, sistole atriale. Subito dopo l'onda di eccitazione passa al nodo atrioventricolare.

Il nodo atrioventricolare si trova incluso nella muscolatura del setto interatriale, contro l'anello fibroso destro, sotto la fossa ovale e vicino all'ostio del seno coronario. Di forma irregolarmente ovalare ha la parte distale assottigliata che si continua senza demarcazione nel fascio seguente. Tale nodo atrioventricolare è formato da cellule miocardiche nodali piccole, ramificate, disposte irregolarmente e simili morfologicamente alle cellule del nodo senoatriale. Esse si continuano coi miocardiociti atriali e con le cellule dell'apparato di conduzione che formano il fascio atrioventricolare.

Il fascio atrioventricolare collega l'omonimo nodo al miocardio ventricolare. Il suo primo tratto continuo, corto, e simile ad un cordone nervoso è il tronco del fascio atrioventricolare. Questo passa attraverso l'anello fibroso e arriva, in sede sub endocardica, in corrispondenza dell'inserzione della cuspide settale del ventricolo destro alla sommità del setto ventricolare. Qui si biforca nella branca sinistra e destra.

La branca sinistra passa sulla cresta del setto interventricolare sulla cui faccia sinistra decorre verso l'apice del cuore prima in sede intramuscolare e poi sottoendocardica. Circa a metà altezza del setto comincia a ramificarsi fornendo piccole diramazioni al setto e alla base dei muscoli papillari per continuarsi nelle fibre del Purkinje.

La branca destra del fascio di His si porta sulla faccia destra del setto interventricolare dove si pone sotto l'endocardio. Raggiunge l'inserzione settale della trabecola setto-marginale e vi si impegna per portarsi alla parete opposta del ventricolo e al grande muscolo papillare. Essa invia di passaggio delle ramificazioni destinate agli altri pilastri. Al pari delle diramazioni della branca sinistra, anche quelle della branca destra si continuano come fibre del Purkinje. La struttura del tessuto di conduzione propriamente detto varia a seconda dei punti considerati. Nel tronco del fascio atrio-ventricolare è dapprima identica a quella del nodo da cui deriva,in seguito rapidamente si modifica. Le cellule diventano meno irregolari, sono accollate le une alle altre e aumenta particolarmente il loro diametro. La rete sottoendocardica di Purkinje è formata da miocellule cilindroidi unite non soltanto per le loro estremità ma accollate per la gran parte delle loro facce laterali, in modo da formare delle fibre avvolte da una membrana basale astrutturale. I fasci di fibre del sistema di conduzione sono avvolti da una guaina connettivale. Le cellule del Purkinje hanno un voluminoso nucleo sferico disposto al centro, sono ricche di citoplasma e di glicogeno ma povere di miofibrille, disposte alla periferia della cellula. Esse si continuano con le cellule di transizione più piccole e queste, a loro volta, si continuano con le cellule del miocardio comune.

Lo scheletro cardiaco

La muscolatura delle pareti atriali e ventricolari prende inserzione sullo scheletro cardiaco, costituito da tre parti: gli anelli fibrosi, il trigono fibroso, la parte fibrosa del setto interventricolare. Gli anelli fibrosi sono formati da fasci intrecciati di fibre collagene e da alcune fibre elastiche disposti attorno agli osti atrioventricolari e a quelli dell'aorta e dell' arteria polmonare.

Il trigono fibroso è costituito dal connettivo denso irregolare che riempie lo spazio compreso tra gli osti atrioventricolari e la base dell'aorta. Il tipo di tale tessuto connettivo varia in base alla specie e all'età. Nel suino i trigoni sono di connettivo prevalentemente denso e irregolare, la loro ossificazione è rara e assai incompleta.

La parte fibrosa del setto interventricolare è formata da fasci di fibre collagene. EPICARDIO

L'epicardio è una membrana sierosa formata esternamente da cellule mesoteliali del pericardio viscerale e da uno strato sottostante di tessuto connettivo ricco in fibre elastiche. Lo strato sub epicardico forma guaine di protezione attorno ai vasi e ai nervi ed è particolarmente abbondante attorno ai grossi vasi sottoepicardici (ad esempio le coronarie). Intorno alle radici dell'aorta e dell'arteria polmonare l'epicardio si continua con il foglietto parietale del pericardio. Il pericardio è formato da uno strato interno di mesotelio, il pericardio parietale, che poggia su un sottile strato di tessuto connettivo lasso cui fa seguito uno strato ispessito e resistente di fasci di fibre collagene ed elastiche. I foglietti viscerale e parietale del pericardio delimitano uno stretto spazio denominato cavità pericardica. Quest'ultima contiene una piccola quantità di liquido sieroso che permette alle superfici lisce mesoteliali dell'epicardio e del pericardio parietale di scivolare l'una sull'altra durante la contrazione e il rilassamento del cuore.

VASI SANGUIGNI, LINFATICI E NERVI DEL CUORE

Le arterie coronarie sono grosse arterie muscolari, spesso contengono fasci di cellule muscolari lisce, disposti longitudinalmente, che insieme alle cellule mioepitaliali della tonaca interna, regolano il flusso sanguigno all'interno di questi vasi. Dalle arterie coronarie si origina una fitta rete capillare che irrora il miocardio, l'epicardio, lo scheletro cardiaco e la porzione periferica delle valvole cardiache. La densità complessiva del letto microvascolare nel miocardio è maggiore rispetto a quella del muscolo scheletrico. Vene e venule drenano il sangue e si aprono nell'atrio

I capillari linfatici formano una rete nel tessuto connettivo del cuore e si continuano con i vasi linfatici più grossi specialmente nello strato esterno sottoendoteliale dell'endocardio e nel connettivo sottopeiteliale dell'epicardio.

Sebbene l'attività cardiaca si attui indipendentemente dal sistema nervoso il cuore è riccamente innervato da fibre nervose sia ortosimpatiche che parasimpatiche che formano estesi plessi particolarmente fitti attorno ai nodi senoatriale e atrioventricolare. Negli atri le fibre sono numerose, nei ventricoli sono scarse e pravalentemente ortosimpatiche. Le fibre parasimpatiche terminano su cellule gangliari che forniscono fibre, a loro volta, a surricordati plessi. Il miocardio e l'epicardio ricevono una innervazione sensitiva le cui fibre terminano con espansioni a clava o placca.

Il sistema nervoso autonomo regola l'attività del miocardio modificando il ritmo intrinseco del battito cardiaco che insorge e si propaga nel tessuto di conduzione.

3.4 Istologia dell'aorta del suino

4, 14, 25, 41L'aorta rappresenta la più lunga e voluminosa arteria dell'organismo. L'elevato contenuto in fibre elastiche giustifica la denominazione arteria di tipo elastico. La parete di tale vaso si compone di tre strati concentrici o tonache: la tonaca interna o tunica intima, la tonaca media o tunica media e la tonaca esterna o tunica avventizia.

La tonaca intima ha spessore di circa 100-130 µm e rappresenta circa un sesto dello spessore della parete. Essa è formata da uno strato di epitelio di rivestimento pavimentoso semplice, l'endotelio, le cui cellule sono ampiamente interconnesse mediante una combinazione organizzata di giunzioni occludenti (strette) con intercalate giunzioni comunicanti (serrate). La lamina basale sottostante è sottile e di evidente aspetto reticolare. Lo strato successivo è quello sottoendoteliale costituito da cellule muscolari lisce, fibroblasti, fibre collagene orientate longitudinalmente e un gran numero di sottili fibre elastiche. Lo strato più esterno di questa tonaca è la membrana elastica interna, costituita da uno strato di elastina che permette, in quanto fenestrata, il passaggio delle sostanze nutritizie nella tonaca media. La tonaca interna è priva di vasi e le sostanze nutritizie vi giungono dal circolo sanguigno trasportate attraverso le cellule endoteliali.

La tonaca media è la tonaca di spessore maggiore, formata prevalentemente da lamine elastiche fenestrate disposte concentricamente e inframezzate a sostanza fondamentale, fra le quali ci sono cellule muscolari lisce, ad andamento elicoidale e che sono ancorate alle lamine stesse mediante fibre collagene ed elastiche. Aumentando la distanza dal cuore il numero di cellule muscolari lisce aumenta mentre la quantità di tessuto elastico diminuisce.

Nella tonaca esterna prevalgono i fasci di fibre collagene a decorso longitudinale-elicoidale e fra questi si trovano poche fibre elastiche orientate in modo simile, fibroblasti, mastociti e rare cellule muscolari lisce ad orientamento longitudinale. L'avventizia si fonde col tessuto connettivo circostante.

3.5 La comparazione anatomica tra il suino e l'uomo

Tra le somiglianze appurate tra il cuore di suino e quello dell'uomo ci sono: la circolazione coronaria, i parametri elettrofisiologici intracardiaci e il metabolismo cardiaco. 19

Benché sia accettato in letteratura che l'anatomia cardiaca del suino sia sovrapponibile a quella umana ci sono una serie di differenze da tenere in considerazione per affrontare correttamente gli studi su tale modello animale.

Di seguito vendono riportati i principali aspetti degni di nota. LA POSIZIONE

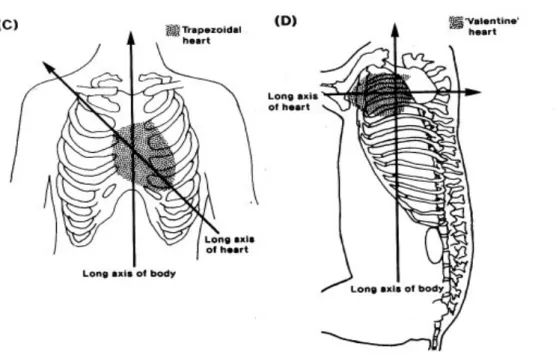

Figura 5. Rappresentazione schematica comparativa: differenze di relazione tra la siluette cardiaca e la circostante gabbia toracica nell'uomo (C) e nel suino (D). 9

Nel suino il cuore si trova nello spazio compreso tra la terza e la sesta costa, è orientato in direzione cranio-caudale con la base diretta in senso cranio-dorsale, situata pressappoco a metà altezza della cavità toracica. 28 Il cuore dell'uomo, proiettato sulla parete anteriore del torace, occupa un'area compresa tra quattro lati: il superiore a livello del secondo spazio intercostale; l'inferiore obliquo tra il quarto spazio intercostale destro e il quinto sinistro; il lato destro che unisce la metà della terza cartilagine costale destra e lo sterno; il lato sinistro che unisce un punto del secondo spazio intercostale sinistro, a circa 2 cm dallo sterno, con un punto del quinto spazio intercostale sinistro, 1 cm all'interno della linea emiclaveare ( linea verticale abbassata dalla metà della clavicola destra). 6

LA FORMA

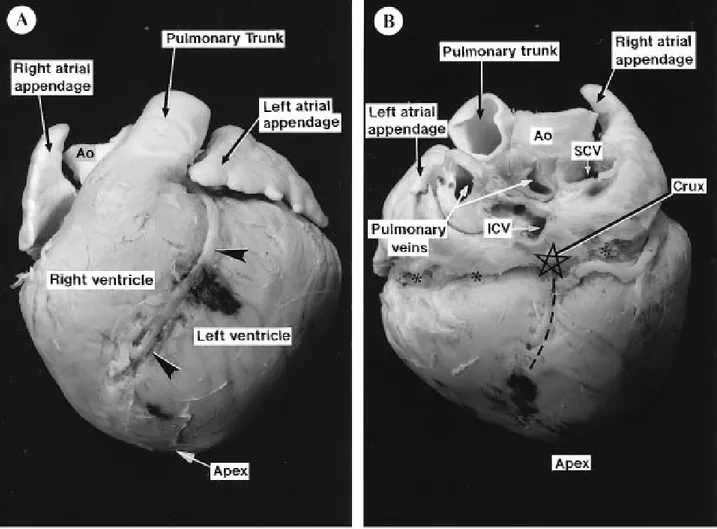

Figura n. 6. La faccia anteriore detta auricolare (A) e posteriore detta atriale (B) del cuore di suino. Ao = aorta; SCV (superior caval vein) = vena cava craniale; ICV (inferior caval vein) = vena cava caudale. 9

Nel suino ha forma di tronco di cono con apice ottuso e arrotondato formato interamente dalla muscolatura del ventricolo sinistro. La sua larghezza massima a livello del solco coronario è quasi uguale alla lunghezza misurata tra il solco coronario e l'apice. 28

La faccia auricolare è percorsa dal solco interventricolare anteriore o paraconale (frecce strette) che si trova rivolta verso il pendio del margine sinistro della massa ventricolare. Il solco interventricolare posteriore o sottosinusale (linea tratteggiata) corre lungo la porzione centrale della faccia atriale fino ad intersecare il solco atrio ventricolare (stella). 9

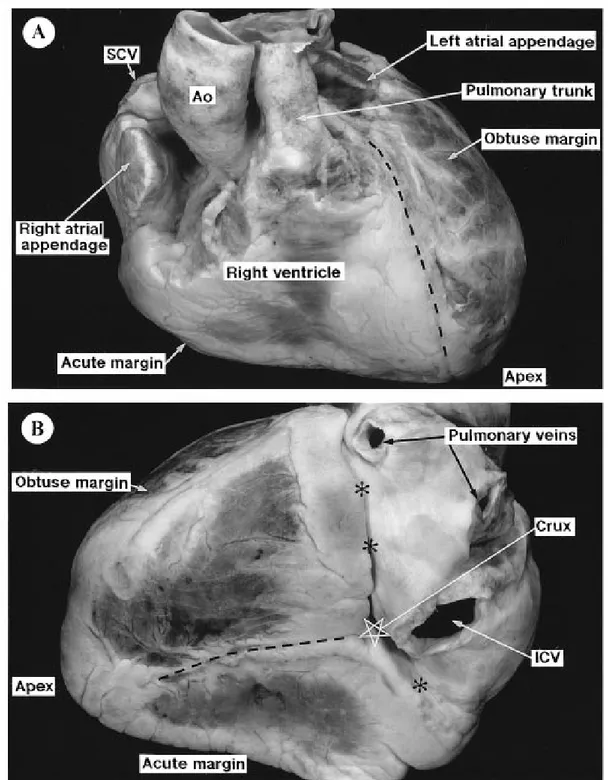

Figura n.7. La faccia anteriore (A) e posteriore (B) del cuore dell'uomo. Ao = aorta; SCV (superior caval vein) = vena cava superiore; ICV (inferior caval vein) = vena cava inferiore. 9

Nell’uomo osservato frontalmente ha forma trapezoidale. L'apice è formato sia dalla muscolatura del ventricolo sinistro che da quella del ventricolo destro. Il solco interventricolare anteriore è vicino al margine ottuso (A). La superficie diaframmatica, compresa tra il margine ottuso e quello acuto è percorsa centralmente dal solco inteventricolare posteriore. 9

LA BASE

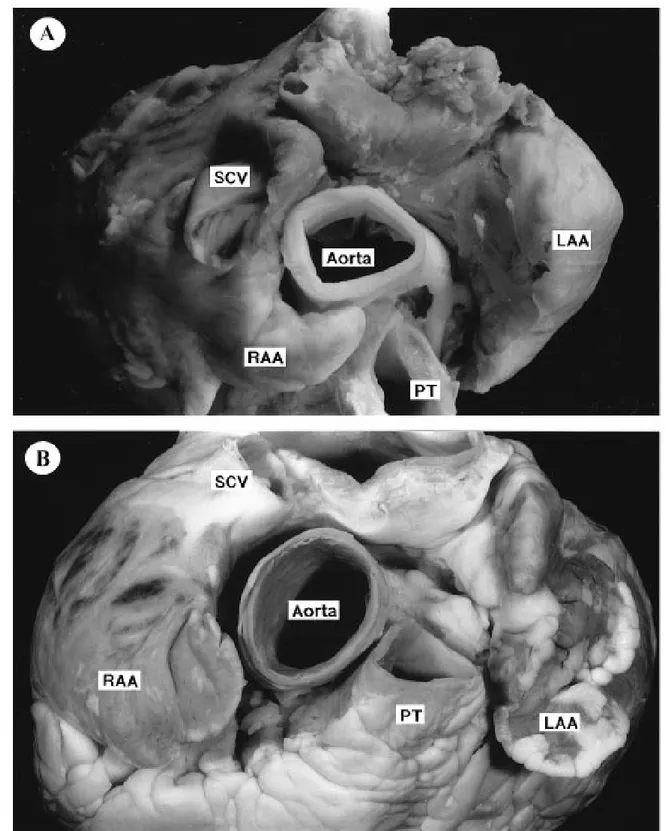

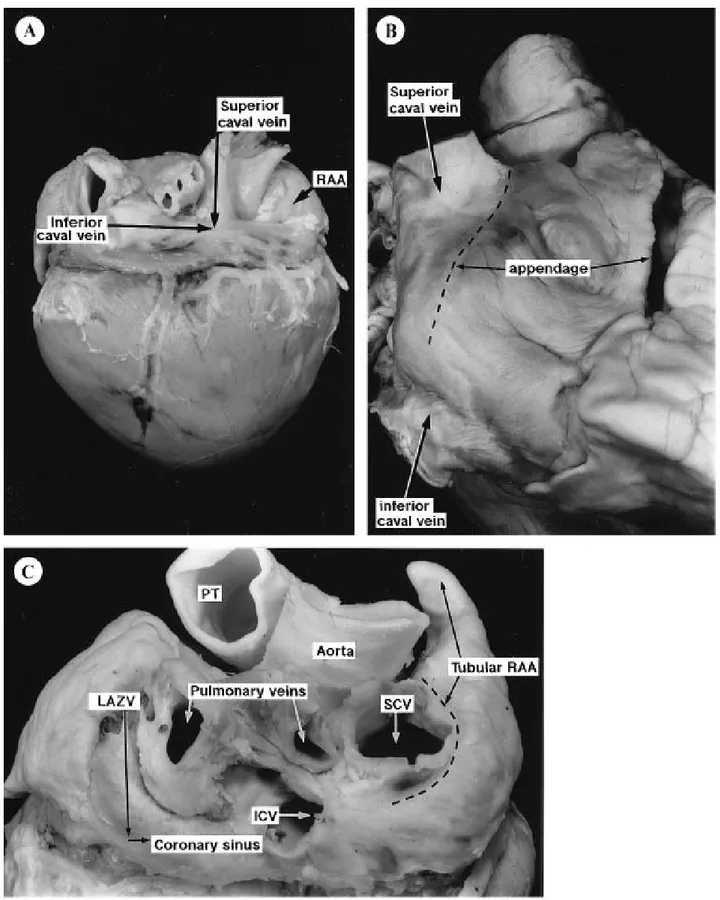

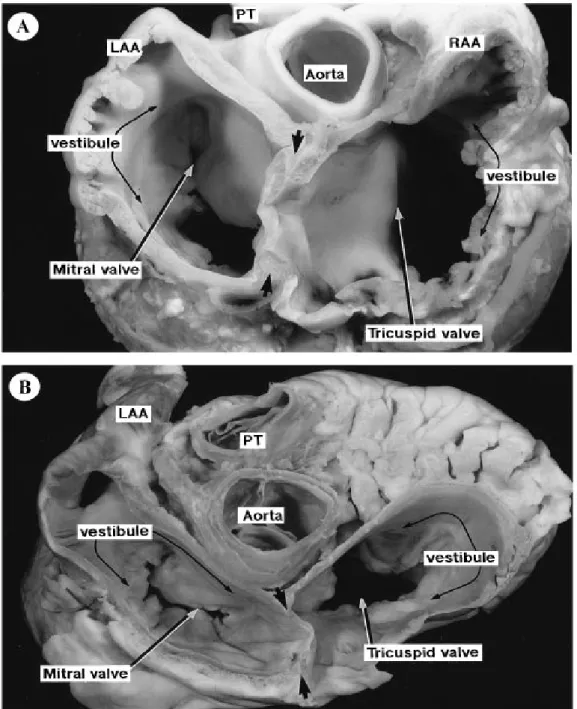

Figura n.8. La base del cuore di suino (A) e di uomo (B). RAA (right atrial appendage) = orecchietta dell'atrio destro; LAA(left atrial appendage) = orecchietta dell'atrio sinistro; SCV (superior caval vein)= vena cava superiore; PT(pumonary trunk) = tronco polmonare. 9

Nell'uomo, a differenza del suino, l'auricola atriale sinistra è decisamente più piccola di quella destra. La posizione dell'arteria polmonare rispetto all'aorta è uguale nelle due specie ed anche la centralità della valvola aortica rispetto alla base del cuore. 9

LE CAVITÀ

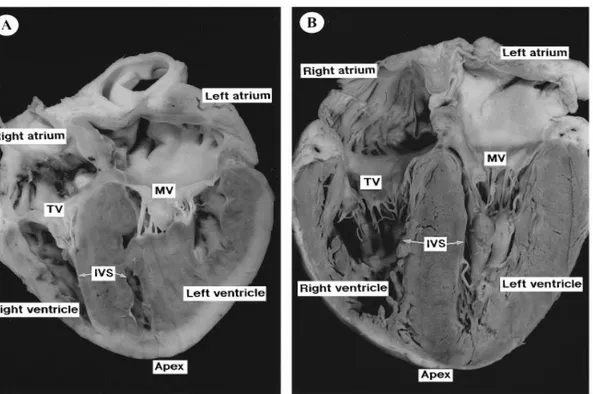

Figura n.9. Sezione delle quattro camere cardiache del cuore di suino (A) e di uomo (B). TV (leaflets of tricuspid valve) = lembo della valvola tricuspide; MV (leaflets of mitral valve) = lembo della valvola mitralica; IVS (interventricular septum) = setto interventricolare. 9

Approssimativamente i 2/3 del cuore di suino sono costituiti dalle camere sinistre. Da ciò deriva il fatto che il setto cardiaco sia spostato a destra e, come già detto, l'apice del cuore sia di competenza del ventricolo sinistro. Nell'uomo le camere destre e sinistre occupano grossomodo il medesimo volume e così il setto cardiaco viene a trovarsi centralmente. 9

ATRIO DESTRO

Figura n.10. Aspetto esterno dell'atrio destro di suino (A), di uomo (B) e particolare delle componenti venose del cuore di suino (C). RAA (right atrial appendage) = orecchitta dell'atrio destro; LAA(left atrial appendage) = orecchietta dell'atrio sinistro; SCV (superior caval vein)= vena cava superiore; PT(pulmonary trunk) = tronco polmonare; LAZV (left azigos vein) = vena azigos sinistra. 9

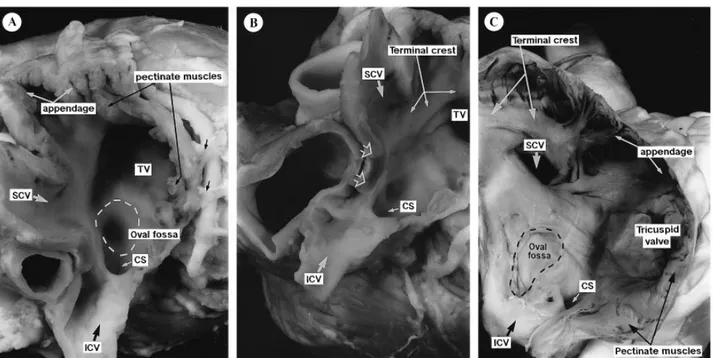

Figura n.11. Cavità dell'atrio destro di suino (A,B) e uomo (C) dopo incisione dell'auricola destra. TV (tricuspid valve) = valvola tricuspide; SCV (orifice of the superior caval vein) = orifizio della vena cava superiore; ICV (opeinig of superior caval vein) = tratto terminale della vena cava inferiore; CS (opening of coronary sinus) = tratto terminale del seno coronario. 9

La cavità dell'auricola destra di suino è molto appiattita in senso dorso-ventrale e diretta cranialmente. 28 Nell'uomo tale cavità non ha forma tubulare ma triangolare.

Nel suino la vena cava craniale e quella caudale sboccano nel seno delle vene cave formando tra loro un angolo quasi retto, nell'uomo gli orifizi di tali vene si trovano sulla stessa linea.9 Un'altra differenza degna di nota è la vena azigos sinistra. Questa è presente solo nel suino e nei ruminanti. Origina dal seno coronario e decorre dorsalmente all'atrio sinistro in posizione caudale rispetto alle vene polmonari e segue il margine dorsale dell'auricola sinistra. Piega a sinistra e dorsalmente all'arteria polmonare e all'aorta e, flettendosi caudalmente, accompagna a partire dalla quinta-sesta vertebra toracica, l'aorta toracica affiancandola a sinistra lungo l'origine delle arterie intercostali. Con l'aorta passa attraverso lo iato aortico e sbocca nella vena cava caudale. 28 Nell'uomo il vaso equivalente è presente in modo molto ridotto persistendo come vena obliqua dell'atrio sinistro o vena cava superiore sinistra drenante solo il ritorno venoso dell'atrio sinistro. 9

Sia nel suino che nell'uomo i muscoli pettinati partono dalla cresta terminale formando, sia nell'atrio destro che nell'auricola omolaterale, una fitta trama a graticciata. Solco e cresta terminale rappresentano il limite tra il seno delle vene cave e l'atrio vero e proprio. 9, 28 Nel suino la fossa ovale è alloggiata più in profondità in posizione più dorsale, vicino all'orifizio della vena cava craniale. Come nell'uomo il bordo inferiore della fossa è in continuità con il setto del seno, la struttura che separa l'orifizio del seno coronario da quello della vena cava inferiore. 9

ATRIO SINISTRO

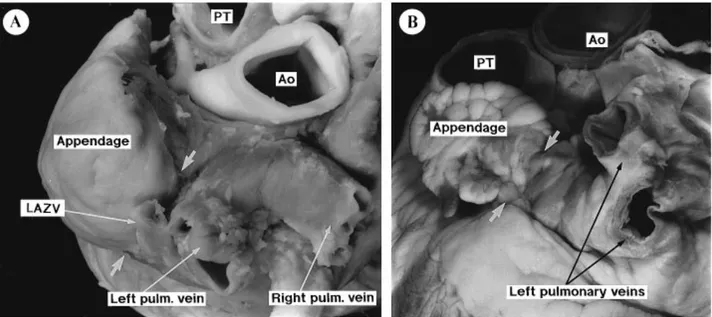

Figura n.12 Aspetto esterno dell'atrio sinistro di suino (A), di uomo (B). PT (polmonary trunk) = tronco polmonare; Ao = aorta; LAZV (left azigos vein) = vena azigos sinistra. 9

Attraverso gli osti delle vene polmonari l'atrio sinistro riceve il sangue dalle vene polmonari. Queste nel suino sono presenti in numero variabile da 5 a 8, due delle quali spiccano per la notevole ampiezza; nell'uomo invece sono generalmente presenti 4 osti. 28 Nel suino l'auricola sinistra ha dimensione simile a quella destra e forma triangolare. Nell'uomo l'auricola sinistra è più piccola della destra e ha aspetto tubulare.

SETTO INTERATRIALE

Figura n.13 La base del cuore di suino (A) e di uomo (B) dopo asportazione degli atri a livello delle valvole semilunari. PT (polmonary trunk) = tronco polmonare; LAA (left atrial appendage) = auricola dell'atrio sinstro; RAA (right atrial appendage) = auricola dell'atrio sinistro. 9

In seguito alla differente morfologia atriale e localizzazione anteriore dell'aorta del suino, la regione del setto interatriale è più estesa nel suino rispetto all'uomo.

La localizzazione dei muscoli pettinati è uguale nelle due specie. Nell'atrio sinistro sono confinati nell'auricola mentre nell'atrio destro si trovano sia a livello dell'auricola che intorno all'ostio della valvola tricuspide. 9

VENTRICOLO DESTRO

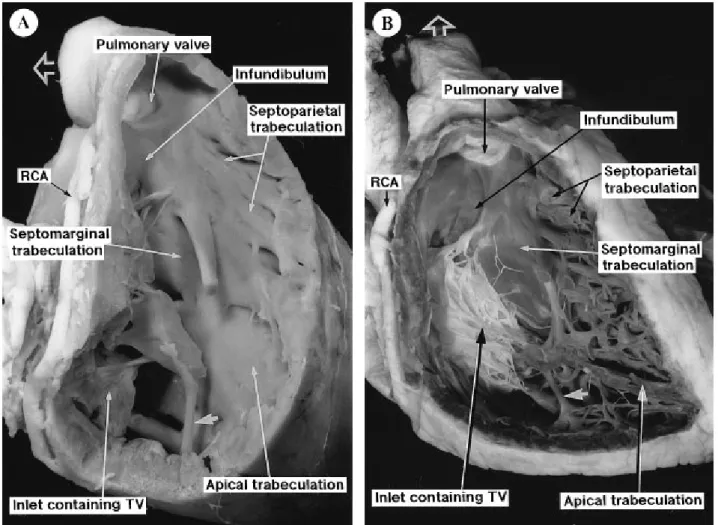

Figura n.14 La struttura interna del ventricolo destro di suino (A) e di uomo (B). RCA (righy coronary artery) = arteria coronaria destra; la punta della freccia indica la trabecola settomarginale; la freccia aperta indica la direzione del tronco polmonare. 9

Nella cavità del ventricolo destro si distinguono due porzioni funzionalmente diverse. La prima è la via di afflusso è la cavità ventricolare che si estende dall'ostio atrioventricolare in direzione dell'apice. 28 La seconda è la via di espulsione che, similmente nel suino e nell'uomo è una struttura

muscolare che sostiene i tre lembi della valvola semilunare polmonare.

VENTRICOLO SINISTRO

Figura n.15 Struttura interna del ventricolo sinistro di suino (A) e di uomo (B). Lo spessore muscolare della parete del ventricolo si trova compresa tra le punte delle due frecce. 9

In entrambe le specie i due muscoli papillari si trovano anteromedialmente e posterolateralmente e inviano le loro corde tendinee alla valvola mitralica.

Il fine intersecarsi delle trabecole carnee nel ventricolo sinistro dell'uomo è sostituito nel suino da una più robusta muscolatura che si riflette anche in un maggior spessore della parete ventricolare. 9