CAPITOLO I

BREVE STORIA SULLE MISURAZIONI DEL TEMPO

1.1

Introduzione: i primi metodi di misurazione del tempo.All’inizio vi era il Caos. Poi Urano creò l’universo, si unì con la madre Gea, la Terra, ed ebbe molti figli che uccise. Si salvò Cronos, il Tempo, che si accoppiò con la sorella Rea, ma come suo padre, uccise i figli. Rea riuscì, però, a salvare Zeus. Così comincia l’alba degli Dei. Questo mito antichissimo segna già l’angoscia umana sulle ragioni della vita e della morte. Gli dei sono immortali, gli umani invece No. La loro esistenza è, infatti, scandita in varie fasi: nascita, crescita, maturità, vecchiaia e infine morte.

La prima sequenza per la misurazione del tempo è, dunque, l’orologio biologico, così, è anche definita l’inesorabilità del destino umano, che vede nascere la vita, consumarla nel tempo e infine perderla.

Il calcolo dell’esistenza, però, è più sottile e più raffinatamente si divide in anni, mesi, settimane, giorni, ore, minuti, secondi.

L’uomo, fin dagli albori della sua storia, ha sempre sentito la necessità di disciplinare, seppur in modo non così analitico, il tempo. Il sorgere e il tramontare del sole e della luna, l’avvicendarsi delle stagioni e il succedersi di eventi atmosferici che temeva e subiva, a volte con terrore, pian piano divennero a lui familiari e fu proprio il sole a suggerirgli il primo strumento di misura.

Quando, poi, vinse le sue paure ancestrali, sentì la necessità di regolarsi al trascorrere del tempo. Doveva nutrirsi per sopravvivere, quindi uscire all’alba dal suo rifugio per cacciare le prede e farvi ritorno prima del calar del sole, per non essere a sua volta, sorpreso dalle tenebre allo scoperto e senza difesa. Osservando e riflettendo, l’uomo del neolitico aveva così appreso che, ponendosi con le spalle al sole, proiettava sul terreno un’ombra. Con dei sassi imparò a delimitarla e, successivamente, ponendo i piedi uno davanti all’altro, misurava quanti passi la stessa era lunga, quindi, sapeva, anche se in modo empirico, quanto tempo lo separava dal tramonto.

Questo fu in pratica il primo segnatempo: lo Gnomone umano. Un altro metodo di misura era quello di allungare il braccio davanti a sé e misurare quante volte le 4 dita della mano, posta in modo orizzontale, separassero la base del sole dall’orizzonte.

Il primo vero gnomone, un po’ più perfezionato, era un bastone graduato, con lo stilo posto ad una certa altezza. Un tipo noto ed ancora oggi in uso nel Tibet ha 8 facce con iscrizioni varie.

Lo gnomone (Figura I-1) era utilizzato anche dai Sumeri e dagli Egiziani nel 3000 a.C., dai Cinesi nel 2400 a.C.. Dagli antichi scritti pervenutici, risulta che in Italia centrale, nel mese di aprile, il corpo umano proiettasse, al mattino, un’ombra lunga 24 piedi e a mezzogiorno 4.

Nelle opere di Aristofane3 (400 a.C.) il tempo dei pasti era giunto quando si misuravano 3 piedi d’ombra, Menandro (300 a.C.) dà appuntamento ai conviviali “quando l’ombra sarà

di 12 piedi”. Rutilio Palladiano nella sua opera “De re rustica4”, dà una completa e

interessante tabella delle ore - tradotte in piedi – per i vari mesi dell’anno. Erodoto 5riferisce che i primi costruttori di Gnomoni evoluti fossero i Caldei. A Roma, per ordine di Augusto, venne costruito uno gnomone, utilizzando come stilo un obelisco che era stato fatto erigere in Egitto e che si trova tuttora in piazza Montecitorio.

Figura I-1 – Lo gnomone.

Non possiamo confermare che siano stati effettivamente i Caldei ad inventare ed utilizzare correttamente i primi gnomoni, certo è che essi avevano raggiunto, comunque, una

3

“Le donne all’assemblea”di Aristòfane

4

“De re rustica” di Rutilio Palladiano

5

notevole perfezione nella costruzione dello strumento, conferendogli l’aspetto di un quarto di sfera scavata in un blocco granitico, con una pallina sospesa nel suo centro, proiettante l’ombra sulla zona concava graduata (sfera armillare).

I Greci migliorarono lo gnomone, calcolando esattamente ogni graduazione e i Romani, nel 491 a.C., ne installarono uno di grandi dimensioni sul Foro. Lo Gnomone dette origine poi ai quadranti solari (meglio conosciuti come meridiane) col loro complesso dei tracciati delle linee meridiane e da qui si passò al primo importante perfezionamento, trasferendo il quadrante solare, calcolato per un luogo fisso e conosciuto, al quadrante universale da viaggio e poi ,successivamente, al quadrante solare da tavolo e da tasca.

1.2

Meridiane

La meridiana è un antico strumento di misurazione del tempo, basato sul rilevamento della posizione del Sole.

Le Meridiane sono parte dell’ingente patrimonio storico e scientifico formatosi nei secoli e originato dal bisogno dell’uomo di conoscere il tempo. Sono l’origine storica dei moderni orologi e suscitano l’ammirazione per il talento di chi ha elaborato le leggi matematiche necessarie per costruirle.

Sono uno strumento didattico di inequivocabile valore per introdurre in ambito scolastico elementi di geografia astronomica e regole di geometria, trigonometria e matematica. L’osservatore posto dinnanzi ad una meridiana, o meglio, orologio solare, non può che intuire lo scorrere dell’ombra dello stilo sui segni come la prova di un “tutto in movimento”. Noi siamo, infatti, collocati non su un contesto statico, bensì dinamico, in questa silenziosa, velocissima corsa del nostro pianeta nella sua orbita, la prova di quell’ordine, precisione e perfezione assoluta dell’esecuzione di un piano perfetto. Non ci si può che porre con rispetto e umiltà intellettuali di fronte a questi orologi che in pochi segni svelano questa grandezza nascosta.

Tanti hanno avuto occasione di osservare sui muri di vecchi conventi, chiese, su palazzi civici o ville di campagna, anche moderne, quelle decorazioni pittoriche, spesso sbiadite dal tempo, caratterizzate da linee e curve indecifrabili, da numeri, immagini del Sole o di segni zodiacali e generalmente accompagnate da un motto, sovente in lingua latina, che ricorda all'uomo la sua sottomissione all’implacabile scorrere del tempo. Questi oggetti non sono semplici decorazioni fini a se stesse, ma sofisticati strumenti che nel passato hanno avuto

un’enorme importanza, sia nel regolare la vita civile dei nostri avi, sia dal punto di vista della ricerca e dell'indagine scientifica. Sono orologi solari, più sovente e comunemente chiamati meridiane.

Sono strumenti in grado di indicarci l’ora, grazie all'ombra gettata su una parete da un'asta metallica, di foggia e orientamento opportuno, sono anche l’espressione dell’ingegno umano: a fronte di una semplicità tecnologica spaventosa (un’asta e una parete), esse racchiudono e sintetizzano cognizioni di astronomia, matematica, geometria, arte, filosofia, religione.

Le meridiane erano già conosciute nell'antico Egitto e presso altre civiltà tra cui i Greci ed i Romani.

Nella forma più semplice, uno stilo, detto gnomone, proietta la sua ombra su una superficie detta quadrante, e la posizione assunta è funzione dell'ora del giorno. Normalmente, è mostrata l’ora solare apparente, ma è possibile predisporre il quadrante per mostrare il tempo standard.

Una meridiana può essere adattata per una particolare latitudine piegando lo gnomone in modo da renderlo parallelo all'asse di rotazione terrestre, in modo che punti verso il polo nord nell'emisfero boreale e verso il polo sud nell'emisfero australe. In realtà, una meridiana dovrebbe essere progettata per una specifica latitudine per ottenere la massima precisione. Le meridiane da giardino, prodotte industrialmente, sono generalmente progettate per il 45° parallelo nord.

Il quadrante di una meridiana può essere ruotato attorno allo gnomone per un massimo di 7,5° verso est o ovest per correggere perfettamente il tempo standard locale (ogni fuso orario è ampio 360°/24h = 15°), come se ci si trovasse al centro del proprio fuso orario.

Per correggere l’ora legale, il quadrante può avere una seconda serie di numeri, oppure può essere fornita una tabella di conversione, specifica per la latitudine. Comunemente, si adotta il colore rosso per i numeri corrispondenti all'orario estivo e colori freddi per l'inverno. Non è possibile ruotare il quadrante in questo caso, perché gli angoli tra le ore non sono tutti uguali (tranne che ai poli terrestri).

I quadranti comuni non convertono il tempo solare apparente in tempo standard. Si ha, quindi, una variazione di 15 minuti nell'arco di un anno, nota come equazione del tempo, provocata dal fatto che l’orbita terrestre è ellittica e non circolare ed è inclinata rispetto all'equatore. Una buona meridiana deve sempre includere una tabella che fornisca almeno un valore di correzione per mese. Alcune meridiane particolarmente sofisticate adottano linee

orarie o gnomoni curvi o altre soluzioni per fornire una lettura diretta del tempo. Altre meridiane sono in grado di indicare anche il periodo dell’anno, per mezzo della posizione in cui cade l’ombra di un particolare punto dello gnomone, detto nodo. Il nodo può essere un contrassegno come una sfera o un mirino o semplicemente l’estremità libera dello stilo.

Per la costruzione di una meriadiana si deve avere a disposizione una parete illuminata dal sole durante tutto l’anno, esposta ad esso il più a lungo possibile, delle dimensioni di almeno un metro quadrato e perpendicolare al suolo. Inoltre bisogno avere informazioni geografiche del luogo:

Latitudine Longitudine Costante Locale

Declinazione della Parete (Azimut)

Consultando una carta geografica avente meridiani e paralleli si ricava la latitudine e la

longitudine. La costante locale è la differenza di tempo in anticipo o in ritardo, fra il passagio

del sole per il meridiano principale (in italia Etneo, che si trova a 15 ° longitudine Est da Greenwich) ed il meridiano del luogo dove si vuole realizzare il quadrante. Ricordando che ogni meridiano è spaziato da 15° di longitudine e che tra un meridiano e l’altro si ha una differenza oraria di un ora, ne consegue, che il grado d’arco corrisponde a 4 minuti, quindi, tenendo presente che la terra ruota su se stessa da Ovest ad Est, la costante locale sarà positiva se la località è posta a Ovest del meridiano Etneo e negativa se posta ad Est. Tale informazione può essere ottenuta da almanacchi o tramite siti6.

La declinazione della parete è l’angolo formato tra la parete e la direzione Est-Ovest, per poterla determinare, è necessario conoscere l’attimo in cui il sole passa sul meridiano locale, e cioè il mezzogiorno vero locale, che non corrisponde a quello di un comune orologio, ma va calcolato tenendo conto del valore della costante locale a cui va aggiunto con il segno + o – quello dell’equazione del tempo.

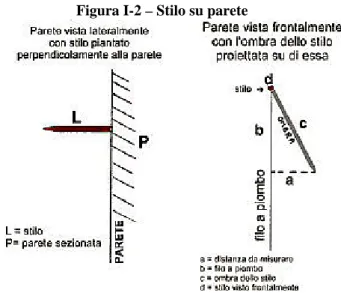

Viene poi fissato uno stilo perpendicolare alla perete, e nell’attimo in cui il sole passa per il meridiano locale, calcolato in precdenzasi misura la distanza della punta dell’ombra dall’asse verticale, indentificato da un filo a piombo legato allo stilo (Figura I-2).

6

Figura I-2 – Stilo su parete

Come mostrato in Figura I-2, indicando con x è la declinazione espressa in gradi, a è la distanza misurata ed L è la lunghezza dello stilo, se guardando l’ombra dello stilo, questa cade a destra del filo a piombo, la parete declina ad Est e l’angolo x avrà segno negativo; viceversa, se l’ombra proietta a sinistra del filo, allora la parete parete decliana a Ovest e l’angolo avrà segno positivo.

È importante ricordare che dato il moto ellittico della terra intorno al sole, l’orologio solare sarà sempre in anticipo o in ritardo rispetto alla misura convenzionale del tempo, solo durante i solstizi tali misurazioni coincidono, se le linee orarie sono riferite al fuso del meridiano di riferimento.

Lo stilo utilizzato in precedenza è utile solo ai fini illustrati e per il posizionamento dello stilo polare, parallelo all’asse terrestre, ed orientato nella direzione del Nord geografico, pertanto a seconda di come la parete è posizionata si possono avere differenti soluzioni, vedi Figura I-3.

Applicando il metodo geometrico per la realizzazione del quadrante, si ricordi che le linee partono dal piede dello stilo, si parte tracciando la linea Meridiana, che indica il mezzogiorno locale che solitamente viene indicata con una M, questa coincide con l’ombra dello stile quando il sole è al culmine e transita per il meridiano.

Si procede tracciando la linea substilare, proiezione dello stilo polare sul quadrante; in quelli declinati si trova a destra della meridiana se il quadrante declina ad Ovest, viceversa a sinistra. L’angolo tra la linea substilare e la meridiana è detta distanza substilare o DS.

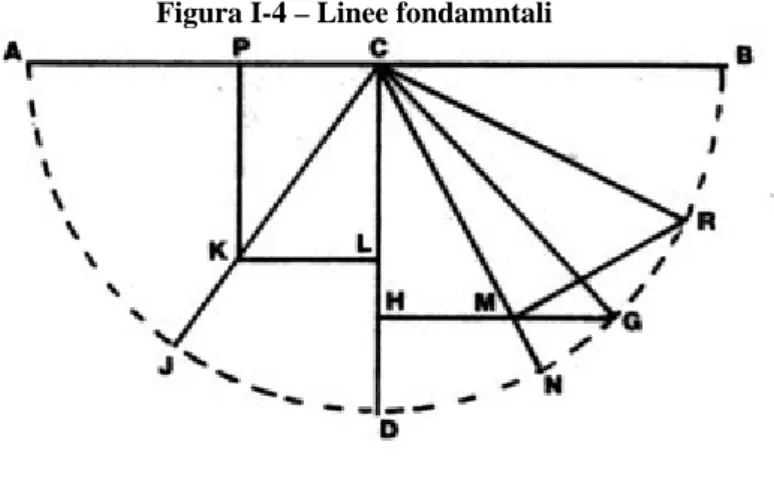

Figura I-4 – Linee fondamntali

Con riferimento alla Figura I-4dal piede dello stilo, si traccia la linea orizzontale AB e la verticale CD, che si intersecano in C, da cui si disegna il semicerchio ADB. La linea CG forma un angolo con DC pari di 90° - latitudine (G sarà a destra della CD se il quadrante declina a ovest, a sinistra se declina a est).

Poi, da G si traccia GH parallela ad AB e, da C, dalla parte opposta di CG, si disegna la

CJ, che forma con DC un angolo pari alla declinazione della parete (Es 35° ovest). Su CJ si

trova CK, di lunghezza paria a GH e si traccia la KL parallela ad AB e intersecante CD nel punto L. Analogamente su HG si riporta HM uguale a KL. In fine, tracciando la linea CMN, si ricava la la substilare, e la distanza substilare, che è l'angolo DCN.

Per determinare l’altezza dello stilo polare (AS), ovvero l'angolo tra lo stilo e la substilare, si traccia inanzitutto la KP parallela a CD, intercettando il punto R sul semicerchio in modo che MR sia uguale a KP, quindi si traccia CR, che è una rappresentazione sul piano dello stilo che è al di sopra del piano. L'angolo NCR sarà la richiesta altezza dello stilo, AS.

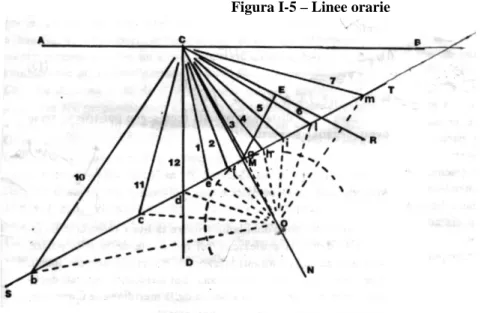

Con riferimento alla figura, si procede alla realizzazione delle linee della meridiana, per un punto qualsiasi della linea CN, identificato con la M, si disegna la SMT, perpendicolare a

CN; la distanza di M da C determina la scala del disegno. Tracciamo la ME perpendicolare a CR e su CN MO uguale a ME. Con centro in O e raggio OM si realizza un semicerchio.

Identifichiamo l'intersezione di ST e CD d , tracciando poi la linea Od. Si divida, per mezzo di un goniometro, il semicerchio di 15° in 15° partendo da Od.

Figura I-5 – Linee orarie

Dopo aver tracciato le linee da O attraverso le divisioni fino a intersecare ST nei punti b,

c, e, f, g, h, i, l, m, si congiungono con i punti trovati con C e si ottengono le linee orarie,

numerate in senso antiorario; la Cd, ovviamente, sarà la linea meridiana, che sarà sempre, in ogni caso, esattamente in posizione verticale sulla parete.

Tramite semplici software7 dedicati, si ottengono direttamente i risultati necessari per poter tracciare il quadrante solare.

In quest’epoca, dove l’elettronica fa da padrona, è anacronistico usare un orologio solare per conoscere l’ora, ma è strano come sia ancora affascinante osservare un’ombra che indica le ore segnate sul tracciato di un orologio solare. Forse il segreto di questo fascino sta nel percepire non solo l’ombra sul tracciato, ma anche “il Sole nel Cielo”, le stagioni, gli equinozi, i solstizi e, in certi orologi solari, anche l’orbita ellittica che percorre la Terra attorno al Sole. Un orologio tradizionale, pur segnando anche i mesi, non ha questo fascino e tanto meno ci parla dell'orbita ellittica della Terra, perché segna solo il tempo medio. Osservare l’ombra di uno gnomone su un tracciato è come percepire nella sua globalità un ciclo planetario.

1.3

La clessidra

Un altro strumento di misura del tempo fu la clessidra, che nacque, come dice il nome

greco, per “misurare l’acqua” e solo in seguito fu usata la sabbia. La clessidra è un dispositivo per la misura dello scorrere del tempo, basato su un flusso costante di acqua o sabbia in uscita da un contenitore. È composto da due recipienti sovrapposti, comunicanti attraverso uno stretto passaggio, nel quale fluisce con regolarità la sabbia o l’acqua. Quando il contenuto della clessidra è completamente caduto nel recipiente inferiore, lo strumento viene capovolto e la caduta ricomincia. Il tempo impiegato per ogni ciclo è lo stesso (a meno di perdite dai recipienti). La durata del ciclo dipende dalla quantità e qualità della sabbia, dalla dimensione del collo e dalla forma dei bulbi. Così, il numero di capovolgimenti della clessidra fornisce una misura del tempo trascorso. Sembra che molti filosofi dell’antichità vedessero un parallelo tra lo scorrere del tempo e quello delle acque dei fiumi. Eraclito disse, infatti: tutto scorre. I Greci portarono la clessidra (ad acqua) ad un alto grado di perfezione. Alcune apparecchiature facevano emergere un galleggiante con asta e indice, altre facevano cadere gocce d’acqua su palette che ruotando muovevano ingranaggi e automatismi, oppure facevano più semplicemente ruotare un quadrante segnatempo.

Citeremo, come esempio per tutti, un segnatempo completo ed evoluto (per allora): la Torre dei Venti di Atene. Costruita nel II secolo a.C., era dotata di quattro facciate con meridiane rivolte al sole che si illuminavano in successione, segnando il tempo dall’alba al tramonto.

7

All’interno dell’imponente costruzione, sul lato nord, era installata, inoltre, una enorme clessidra ad acqua, complessa e piuttosto precisa, la quale dava, in ogni momento una misurazione completa del tempo. Sulla sommità della torre inoltre, vi era anche una grande banderuola che indicava la direzione dei venti. Lo “scienziato” romano Vitruvio8, fra il 27 e il 23 a.C., compilò una incredibile “summa” delle conoscenze del tempo. Nei vari capitoli dell’opera, parla dettagliatamente di astronomia, di gnomonica, di clessidre, descrive nei particolari la menzionata Torre dei Venti, i famosi orologi di Ctesibio (scienziato Alessandrino – 124 a.C.), menziona “bilie” che cadono entro bacili segnando a mo’ di gong il tempo che trascorre, canne d’organo che suonano, sollecitate dalla pressione dell’acqua, con tonalità diverse a seconda delle ore, candele graduate, lampade ad olio, etc. I testi di Vitruvio vennero usati per molto tempo e, seguendo le sue descrizioni, si fabbricarono complessi orologi ad acqua, anche molti secoli dopo la sua morte.

1.4

Astrolabi.

L’astrolabio è, indubbiamente, uno degli strumenti astronomici più interessanti del passato: un vero e proprio capolavoro dell’ingegno umano, una miscela di scienza ed arte che ancora oggi ci affascina. Il suo aspetto apparentemente misterioso, una sorta di orologio a cipolla con indici e dischi ruotanti costellati di cerchi e cuspidi a forma di fiammella, contribuisce sicuramente ad accrescerne il fascino e a trasformarlo in un oggetto quasi esoterico. In realtà, esso è semplicemente una rappresentazione del cielo visibile da una data latitudine. Su di esso sono riportate le posizioni delle principali stelle, mediamente una ventina, ma i modelli più sofisticati e di maggiori dimensioni ne contenevano anche una cinquantina; farle stare tutte, nel limitato spazio dello strumento, era un capolavoro di artigianato che rendeva l’astrolabio, oltre che bello, anche prezioso.

Le stelle, e la posizione assunta dal Sole durante l’anno, erano riportate su un disco che poteva essere ruotato e posizionato in modo da rappresentare la volta celeste in un dato momento. A colpo d‘occhio, lo strumento permetteva di capire quali astri fossero visibili, quali vicino al sorgere e quali al tramonto. Inoltre, in mani sapienti consentiva la risoluzione, con buona precisione, di una notevole gamma di problemi di astronomia sferica, in modo immediato e senza la necessità di effettuare complicati calcoli. Era quello che oggi chiameremmo un computer portatile analogico.

8

Lo strumento ha avuto una lunga vita, quasi mille anni (gli ultimi esemplari arrivano al XVIII secolo), e, salvo qualche modesta variante, è rimasto sostanzialmente immutato per tutto questo arco di tempo, a testimonianza della sua efficienza, e della sua validità. Nel passato era diventato, oltre che strumento di lavoro degli astronomi professionisti (ed in seguito, in una versione più semplificata, anche dei marinai che con l'Astronomia hanno avuto sempre una buona frequentazione), una sorta di status symbol.

Esemplari di grande pregio artistico e decorati con metalli e pietre preziose venivano fabbricati da esperti artigiani ed orafi ed andavano ad arricchire le collezioni di regnanti, principi e nobili che magari si vantavano di possederli ma forse non sapevano neanche come utilizzarli.

Lo strumento era tanto diffuso nel passato che addirittura lo scrittore Goeffrey Chaucer, nel 1391, scrisse Il Trattato sull’astrolabio, ad uso del proprio figlio Lewis. Il testo, rimasto purtroppo incompleto a causa probabilmente della prematura scomparsa del figlioletto e scritto in inglese antico, è ancora oggi utile per poter comprendere l’uso dello strumento ed è ricco di esempi e spunti per il suo utilizzo. Interessanti sono le raccomandazioni del padre che invita il figlio a ben comprenderne l’uso ed il funzionamento, come se allora possedere conoscenze di tale genere fosse ritenuto indispensabile, così come oggi, ad esempio, si ritiene indispensabile saper usare un computer. Nel Trattato si trovano anche interessanti riferimenti astronomici ed altri di tipo astrologico, poiché, non bisogna dimenticare, all’epoca le due discipline erano intimamente connesse e lo strumento veniva correntemente impiegato per compilare oroscopi e predizioni.

I più antichi esemplari in nostro possesso risalgono al IX secolo e furono realizzati dagli Arabi.

Non si sa, però, chi abbia materialmente inventato l’astrolabio né dove sia nato. In genere, esso è associato alla figura del matematico ed astronomo arabo Al–Fazari, vissuto nell’ottavo secolo, ma la presenza dello strumento in periodi precedenti è documentata con certezza.

È noto che nel IV secolo Theone di Alessandria scrisse un trattato sulla costruzione dell’astrolabio. Il testo non ci è pervenuto ma ampi riferimenti sono contenuti nei successivi testi di Giovanni Filopono (530) e di Severo Sebokht (660), che descrivono le parti di un astrolabio e i numerosi problemi che esso è in grado di risolvere. Questo conferma che intorno al 500 lo strumento doveva essere già ampiamente in uso e in una forma, presumibilmente, non molto dissimile da quella a noi oggi conosciuta.

Un riferimento più lontano è quello che risale a Tolomeo (I secolo), ultimo rappresentante dell’antica astronomia greca, ma solo per quanto attiene il tipo di proiezione utilizzata per la costruzione dello strumento. Tolomeo scrisse il trattato Il planisfero, in cui descriveva in maniera molto dettagliata le proprietà della proiezione stereografica. Non sappiamo se tale lavoro fosse finalizzato alla progettazione di uno strumento o se dovesse costituire il bagaglio di nozioni geometriche e matematiche necessarie all'astronomo per risolvere graficamente i complessi problemi dell'astronomia. D’altra parte, riferimenti all’astrolabio in quanto tale non si trovano nelle altre opere del grande astronomo, tanto meno in quel monumento dell’astronomia matematica che è l’Almagesto. Tolomeo cita alcuni strumenti, ma niente è riferibile all’astrolabio.

Probabilmente, nella mente del grande scienziato era già presente l’idea di uno strumento simile, ma solo i secoli successivi portarono alla sua realizzazione ed universale affermazione. I primi a cogliere il seme gettato dal mondo della cultura e della scienza greca furono, dunque, gli Arabi, stimolati probabilmente anche da motivazioni di ordine religioso: con l'astrolabio si poteva determinare con certezza l'ora delle preghiere, tanto che sui loro strumenti erano quasi sempre riportate le curve orarie relative a tale esigenza. Dalla Spagna musulmana l'astrolabio non tardò a diffondersi nel resto dell’Europa. Il periodo di massimo fulgore dello strumento fu tra il XIII ed il XVI secolo. In tutti i paesi nacquero botteghe di costruttori che si tramandavano il mestiere di padre in figlio. Affiancati da abili incisori e decoratori, producevano oggetti di grande valore artistico e non solo astrolabi, ma anche altri tipi di strumenti scientifici, come quadranti, meridiane, notturlabi, sfere armillari, globi, etc. Dopo il 1600 l'astrolabio cominciò rapidamente a declinare.

Gli orologi meccanici erano sempre più affidabili, il telescopio aprì nuovi orizzonti all'osservazione del cielo e la matematica, in particolare la trigonometria, consentiva di effettuare abbastanza comodamente, e con maggiore precisione, i necessari calcoli. L'astrolabio rimane solo un prezioso oggetto decorativo.

Di tale strumento si conoscono 4 tipi: l’astrolabio lineare, sferico, nautico e

planisferico. Gli ultimi due hanno avuto una notevole diffusione. Quello nautico era, nel

settore, uno strumento molto noto e veniva utilizzato soprattutto per conoscere l’altezza del sole, della luna e delle stelle sull’orizzonte e non tanto per misurare le ore. Per dare l’idea delle fondamentali funzioni assolte da tali strumenti nautici, diremo che sia Cristoforo

Colombo che Magellano e Amerigo Vespucci li utilizzeranno nei loro viaggi. A tali

sestante (a regolo o alidada), sua naturale evoluzione. Il planisferico, invece, era utilizzato

esclusivamente per leggere l’ora su un disco metallico, su cui era incisa una proiezione della sfera celeste, parallela all’equatore e munito di sovrastante reticolo.

1.4.1 Parti di un astrolabio

L'astrolabio è un oggetto di forma circolare dal diametro, mediamente, di una quindicina di centimetri. Esistono esemplari di dimensioni più ridotte, ma anche di dimensioni notevolmente più grandi, fino a 50 cm ed oltre. A causa della sua forma e per la presenza di un indice centrale mobile, ricorda vagamente un orologio. Esso è realizzato in metallo, di solito ottone o bronzo, ed è costituito da diverse parti, alcune fisse, altre mobili, che si montano una sull'altra e sono tenute ferme da un perno centrale, che costituisce anche il centro di rotazione dello strumento.

Sulla parte superiore vi è una placca forata (il trono) con un anello che permette di sospendere lo strumento in posizione verticale per la misura delle altezze degli astri.

Le parti che lo costituiscono sono: • La madre • La lamina • La rete

• L'indice o puntatore

• L'alidada ed il retro della madre

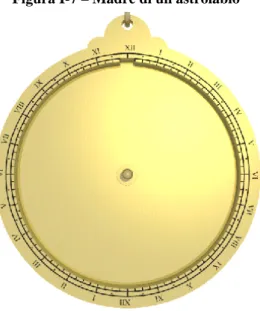

La madre (Figura I-7), spesso indicata anche con il termine latino Mater, è la struttura portante dello strumento. Essa è di forma circolare: da una parte, quella frontale, è scavata centralmente ed ha un bordo periferico rialzato di uno spessore e di un diametro tale da contenere esattamente al suo interno altre due parti, la lamina e la rete;

Figura I-7 – Madre di un astrolabio

la parte posteriore è piana e riporta incise alcune scale graduate per effettuare misure e calcoli, come vedremo più avanti. Sul bordo (o lembo) è incisa una scala graduata circolare (o più di una a seconda del modello). La graduazione è divisa in 24 parti principali uniformemente spaziate e che corrispondono alle 24 ore (astronomiche o uguali), in cui è diviso il giorno. Poiché l’Astrolabio è una proiezione della sfera celeste sul piano dell’Equatore, tale graduazione può essere utilizzata per misurare anche le ascensioni rette.

La graduazione può essere numerata indifferentemente da 0 a 24, o da 0 a 12 per le ore antimeridiane e per quelle pomeridiane (Figura I-7). La scala in ore a volte è affiancata, o addirittura sostituita, da una graduazione in gradi sessagesimali da 0° a 360°. L'origine della graduazione è in alto, sotto l'anello di sospensione e corrisponde alle ore 12 di mezzogiorno vero (se espressa in ore). La linea immaginaria centrale passante per tale punto rappresenta, pertanto, il meridiano superiore dell'osservatore e la direzione del cardine Sud. In corrispondenza del punto più alto, vi è una piccola incavatura nel bordo, che serve per alloggiare una prominenza presente sul disco della lamina. Al centro vi è piccolo foro passante per il perno (centro di rotazione dello strumento), che consentirà di tenere tutte le parti fermamente assemblate.

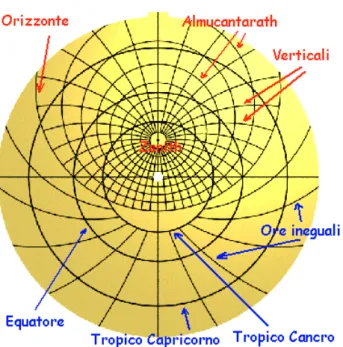

La lamina (Figura I-8) è un sottile disco dalle dimensioni tali da poter prendere posto esattamente all’interno della madre. In alto vi è la sporgenza già accennata, che ha lo scopo di incastrarsi sul bordo per impedire che la lamina possa ruotare accidentalmente e cambiare posizione durante la rotazione della rete. Le incisioni riportano la proiezione della sfera celeste locale per una determinata latitudine.

Figura I-8 – Lamina di un astrolabio

Allo scopo di rendere utilizzabile lo strumento anche in altre località, esso è dotato di diverse lamine disegnate per differenti latitudini. Per risparmiare materiale ed ingombro, la lamina è incisa su entrambe le facce. L’osservatore, quando necessario, smonta l’astrolabio e sostituisce nella cavità della madre la lamina relativa alla latitudine più prossima a quella del luogo.

Il reticolo eccentrico che si vede in alto (la vera e propria tela di ragno, o aracne, termine con il quale spesso viene anche chiamata la lamina) rappresenta l’insieme dei cerchi verticali e dei cerchi di altezza (almucantarath) dell’osservatore.

Il centro del cerchio più piccolo rappresenta lo zenith ed il cerchio più grande, interrotto quasi a metà, corrisponde all’orizzonte, pertanto non interamente rappresentato.

Sulla maggior parte dei modelli sono disegnati, al di sotto dell’orizzonte, gli almucantarat relativi alle altezze negative di -6°, -12°, -18°. Essi rappresentano le altezze convenzionali che assume il Sole negli istanti dei tre crepuscoli: civile, nautico e astronomico. Qui non sono stati riportati per non complicare eccessivamente il disegno.

Gli archi di cerchio passanti per lo zenith (e ortogonali a tutti gli almucantarath) sono i cerchi verticali disegnati per azimuth multipli di 10° (o altro intervallo, a seconda del modello). La linea centrale verticale rappresenta il meridiano locale; a partire dallo zenith, verso l’alto è la parte che guarda a Sud, verso il basso la parte in direzione Nord. La linea orizzontale centrale, perpendicolare alla precedente, corrisponde alla traccia del Primo Verticale; i punti di intersezione con il cerchio dell’orizzonte corrispondono ai punti cardinali: Est (a sinistra) ed Ovest (a destra).

I tre cerchi centrali e concentrici non sono strettamente attinenti alla sfera locale, essendo, a partire da quello più interno, il Tropico del Cancro, l’Equatore ed il Tropico del Capricorno. Tradizionalmente, la lamina è dimensionata in modo da far coincidere il suo bordo esterno con il Tropico del Capricorno. La rappresentazione della sfera celeste locale, pertanto, non va oltre tale parte di cielo. Questo non costituisce un grave limite dello strumento, in quanto rende comunque visibile, grosso modo, quella parte di cielo che è accessibile dalle latitudini del Mediterraneo e dell’Europa continentale, dove cioè è nato l'astrolabio. Inoltre, al di là delle immediate vicinanze del Tropico del Capricorno, non vi sono stelle abbastanza luminose da poter destare l’interesse degli astronomi del tempo. Nel modello illustrato in Figura I-8, il Tropico del Capricorno non è stato fatto coincidere con il bordo della lamina, proprio allo scopo di rappresentare una maggior porzione di cielo. Gli archi di cerchio al di sotto dell’orizzonte e che si dipartono dal Tropico del Cancro corrispondono alla divisione della notte in dodici parti, identiche tra loro, ma ciò nonostante denominate ore diseguali.

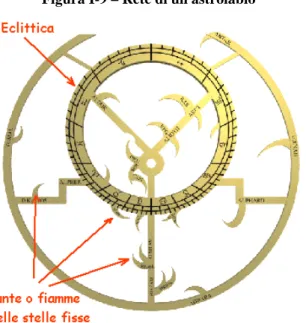

La rete (Figura I-9), dato il particolare tipo di lavorazione, è forse la parte più affascinante dello strumento. un disco traforato, stesso diametro della lamina in modo da sovrapporsi esattamente ad essa ed essere contenuto all’interno del bordo della madre.

Essa rappresenta ciò che per gli antichi era la sfera delle stelle fisse, la quale, considerata immobile la Terra posta al suo centro, trascinava con sé Sole, stelle e pianeti nel suo moto diurno.

Figura I-9 – Rete di un astrolabio

Oggi sappiamo che è esattamente il contrario e che il moto apparente della sfera celeste è in realtà dovuto al reale moto di rotazione diurna della Terra. L’astrolabio, in questo, si adatta perfettamente ai convincimenti scientifici del Medioevo e propone un modello di universo in

cui la Terra sta ferma (disco della lamina) e gli astri le ruotano intorno (disco della rete). C’è da aggiungere che questa è anche una scelta tecnica obbligata: è sicuramente più semplice (e tanto più lo era anticamente) rappresentare le poche posizioni delle stelle sulla rete, traforando ampi spazi che permettono di vedere comodamente la sottostante lamina, che non fare esattamente il contrario. Il sottile bordo periferico ed i raggi interni hanno il duplice scopo di dare sufficiente rigidità ed unità a tutta la struttura e di sostenere le punte (o fiamme), la cui cuspide rappresenta la posizione delle principali stelle.

A causa del fenomeno della precessione degli Equinozi, e quindi dell’inevitabile slittamento in longitudine di tutte le stelle, ogni rete è inequivocabilmente datata ed utilizzabile solo per il periodo storico per la quale è stata costruita. Questo spiega le differenze nelle reti che si possono riscontrare tra diversi modelli di astrolabi (al di là ovviamente delle stelle prescelte dai vari costruttori e dalla personalizzazione del disegno della rete per poterle correttamente posizionare).

Il numero di stelle riportate è ovviamente limitato: normalmente vi si trovano dalle venti alle trenta stelle, la maggior parte di prima e seconda grandezza, più qualcuna di terza. La loro distribuzione segue anche criteri estetici: il costruttore cercava di posizionare le stelle in maniera abbastanza simmetrica e tale da coprire uniformemente gli spazi disponibili sulla rete.

Esistono esemplari che portano un numero di stelle molto elevato, anche oltre le cinquanta. In questo caso, la rete è un vero e proprio capolavoro di artigianato e di cesello e, per dare appoggio a tutte le punte, ne risulta una intelaiatura ricca di cerchi arabescati e riccioli finemente intrecciati.

Il cerchio centrale ed eccentrico rappresenta l’eclittica; sul bordo esterno, dove sono riportate le graduazioni, si deve intendere la posizione che assume il Sole, durante l’anno, rispetto alle stelle fisse.

Ricordiamo brevemente che tale posizione necessariamente cambia per il semplice fatto che la Terra rivoluziona annualmente intorno al Sole, il quale, pertanto, lo si vede apparentemente proiettato sullo sfondo delle stelle in posizione sempre diversa, come se fosse esso a muoversi sul loro sfondo. Sugli astrolabi la posizione del Sole è rappresentata mediante lo Zodiaco; l’eclittica è divisa in dodici archi di 30° ciascuno ed ognuno è identificato con il corrispondente segno zodiacale; ogni arco è poi ulteriormente suddiviso in decine, cinquine e gradi, in modo da poter posizionare il Sole giorno per giorno.

In realtà, trattandosi di una proiezione sul piano dell’Equatore celeste, la graduazione sulla corona dell’eclittica, se riferita al centro geometrico dello strumento (che corrisponde al Polo Celeste Nord), esprime non le longitudini celesti, bensì le corrispondenti ascensioni rette.

Sul retro dell’astrolabio sono riportate delle scale graduate che consentono di determinare la longitudine del Sole in base alla data del calendario e viceversa. La posizione dei pianeti non è riportata, né è riportabile, in quanto non segue un rigoroso ciclo annuale. A causa della loro costante vicinanza al piano dell’eclittica, è comunque possibile effettuare anche calcoli sui pianeti, di cui si conosce la longitudine. Nella maggior parte degli esemplari è riportata, sulla parte più alta dell'Eclittica, una piccola sporgenza che ancora oggi è indicata con il nome arabo di almuri. Il suo scopo è quello di indicare sul lembo alcune particolari posizioni, e memorizzarle con una piccola goccia di inchiostro per effettuare, successivamente, i calcoli. In termini moderni, paragonando l'astrolabio ad una comune calcolatrice, lo potremmo definire come una "memoria", nella quale depositare temporaneamente dei risultati da rielaborare successivamente. Una vera e propria finezza.

Al di sopra della rete, imperniato al centro, prende posto un puntatore a forma di lancetta di orologio e libero di ruotare. Posizionato su alcuni punti (la posizione del Sole, o delle stelle), permette di leggere sul bordo della madre le ore, gli angoli orari, le ascensioni rette, ecc.

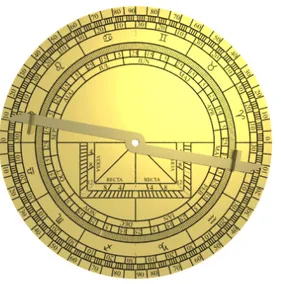

Sul dorso (Figura I-10) della madre sono riportate alcune scale concentriche e, spazio permettendo, vari diagrammi e tabelle che servono per i calcoli più frequenti dell’astronomo.

Figura I-10 – Dorso della madre dell'astrolabio.

Per tale motivo, i dorsi possono differire notevolmente da un modello all’altro, da un’epoca all’altra, da una località geografica e da un contesto culturale all’altro. In pratica,

esso veniva personalizzato, in base ai prevalenti usi che se ne faceva e alle necessità del possessore. Un elemento in comune a tutti i dorsi è la scala più periferica ed il grosso regolo (Figura I-11) imperniato sul centro e libero di ruotare (alidada).

Figura I-11 – Regolo dell'astrolabio.

Questo porta alle estremità dei due bracci delle pinnule, o sporgenze, in ciascuna delle quali è praticato un piccolo foro; l’asse congiungente i due fori passa esattamente per il centro dello strumento. Essa serve per misurare le altezze degli astri; questa viene letta sulle due scale circolari più esterne, che sono divise in gradi sessagesimali (ad intervalli di 5° ed 1° rispettivamente).

La lettura può essere effettuata con entrambe le estremità dell’alidada, proseguendo la graduazione simmetricamente anche al di sotto della linea orizzontale. In tal modo, è possibile compensare l’eventuale (inevitabile) imprecisione della graduazione e dalla media delle due letture ottenere un valore maggiormente attendibile. Procedendo verso l’interno, vi è il gruppo delle scale relative alla posizione del Sole. Essa è espressa sia in longitudini celesti zodiacali, sia in giorni di calendario.

Con questo blocco si può calcolare, per ogni giorno dell’anno, la corrispondente longitudine eclittica del Sole e viceversa. La realizzazione di queste scale, al di là di quel che appare, è piuttosto laboriosa, in quanto il moto in longitudine del Sole non è rigorosamente costante, ma variabile nel corso dell’anno.

Ciò è dovuto alla forma ellittica dell’orbita terrestre e alla diversa velocità con la quale essa viene percorsa, in ossequio alla seconda legge di Keplero. La corrispondenza, pertanto, tra scala delle longitudini e scala del calendario deve tener conto di questo fenomeno. Se si decide di rappresentare in maniera uniforme la graduazione delle longitudini, occorrerà opportunamente adattare la scala del calendario, rappresentando i mesi e gli spazi tra i giorni in maniera diversa, e viceversa.

Sugli astrolabi si adottava anche un’altra soluzione: i cerchi delle longitudini e del calendario erano entrambi suddivisi uniformemente; uno dei due veniva posizionato

eccentricamente rispetto all'altro, in maniera tale ed opportuna da garantire una precisa corrispondenza tra data e longitudine del Sole.

Questa soluzione è sicuramente più interessante, perché tiene conto delle teorie cosmologiche dell’epoca.

Senza addentrarci nei meandri della cosmologia medievale, accenniamo brevemente che gli astronomi, per giustificare la velocità variabile del Sole e le differenti lunghezze delle stagioni, non potendo rinunciare per motivi filosofici alla perfezione del moto circolare uniforme, di cui pensavano fossero dotati tutti i corpi celesti, pensarono di risolvere il problema ritenendo che il Sole ruotasse attorno alla Terra su un’orbita sì circolare e a velocità costante, ma eccentrica rispetto al centro dell’Universo (che era la Terra). In tale maniera, era possibile brillantemente spiegare le irregolarità del moto del Sole. Per completare il modello matematico, restava poi da stabilire il valore di questa eccentricità e verso quale direzione (segno dello zodiaco) fosse orientata.

Questa rappresentazione ridotta del sistema solare sul dorso dell’astrolabio prende il nome di Equatorium (strumento che permette di determinare l’equazione del Sole, intendendosi per equazione la differenza tra posizione media e posizione reale). Poiché l’orientamento della eccentricità è variabile nel tempo (oggi la chiamiamo longitudine dell'apogeo), dall’esame dell’Equatorium è possibile datare l’epoca dello strumento. La parte centrale del dorso veniva utilizzata (lo spazio era ottimizzato al massimo) per inserire grafici o tabelle di utilità matematico-astronomica.

Uno dei grafici più frequentemente riportati è una sorta di grossolana tavola delle tangenti e serviva ad effettuare calcoli di tipo trigonometrico. Grazie all’uso dell’alidada, infatti, non solo è possibile misurare l’altezza astronomica di astri, ma anche l’angolo di elevazione della sommità di torri, colline e costruzioni, con il quale, nota la distanza, se ne può calcolare l'altezza e viceversa.

Il grafico è conosciuto con il termine “umbra recta e versa”, poiché per i calcoli di cui sopra si poteva utilizzare anche la lunghezza dell’ombra dell'oggetto e quindi della sua distanza.

1.4.2 Gli astrolabi moderni.

L’astrolabio è uno strumento medievale, ma, data la sua estrema versatilità, ciò non toglie che in versioni più semplici e moderne sia tutt’oggi utilizzato, in alcuni casi anche a livello professionale.

L’uso più frequente è quello di semplice presentatore del cielo ad uso di astrofili e appassionati che, non avendo ancora dimestichezza con le stelle, hanno bisogno di qualcuno, o qualcosa, che li aiuti a riconoscerle. Il concetto di base rimane identico a quello dell'astrolabio planisferico; si tratta di due dischi sovrapposti, di cui uno trasparente, sui quali sono rappresentati l'insieme delle stelle fisse e l'orizzonte dell'osservatore, in genere calcolato per una sola latitudine. La rotazione di un disco rispetto all'altro permette di rappresentare le stelle visibili al di sopra del proprio orizzonte.

Molto noto tra i naviganti è un tipo di astrolabio conosciuto come star finder, costituito da un disco di plastica bianca e rigida, sulle cui entrambe facciate sono riportate solo le stelle cosiddette navigabili, cioè quelle più frequentemente utilizzate dai marinai per le loro osservazioni astronomiche. Vi sono, inoltre, nove dischi trasparenti intercambiabili, su cui sono tracciati gli almucantarath e i cerchi verticali, ognuno per una data latitudine. Sovrapponendo i dischi e orientandoli opportunamente, è possibile misurare l'altezza e l’azimuth delle stelle. Lo strumentino serve a individuare quali siano le migliori stelle osservabili al momento dei crepuscoli nautici e, quindi, programmare l'insieme delle osservazioni con il sestante per la determinazione del punto nave astronomico. È, inoltre, fornito un decimo disco, che consente di disegnare a matita, sul supporto di base, la posizione dei pianeti o di altre stelle.

1.5

I sestanti

Il sestante è uno strumento utilizzato per misurare l’angolo di elevazione di un oggetto celeste sopra l’orizzonte. Tecnicamente, la misura si effettua traguardando l'oggetto. La data e l'angolo di misura sono utilizzati per calcolare una specifica posizione su una mappa nautica o aeronautica, e si usa, per esempio, traguardando a mezzogiorno il sole per individuare la latitudine.

La scala di un sestante è di 60°, pari ad 1/6 di circonferenza ; è da qui che deriva il suo nome, mentre un ottante, invece, è un dispositivo simile, ma dispone di una scala più piccola pari ad 1/8 di circonferenza, o 45°. Questo dispositivo fu utilizzato fino al 1767, in quanto, in quell’anno, venne pubblicata la prima edizione dell'almanacco nautico, sul quale erano riportate le distanze lunari che consentivano ai navigatori dell’epoca di individuare la data corrente in relazione all’angolo tra il sole e la luna. Tuttavia, quest'angolo qualche volta superava i 90°, rendendo impossibile l'utilizzo dell'ottante, e spianando la strada all'utilizzo del sestante.

Fu Sir Isaac Newton l'inventore del principi della doppia riflessione negli strumenti di navigazione, ma queste ricerche non furono mai pubblicate. Successivamente, due uomini, indipendentemente l'uno dall'altro, riscoprirono il sestante attorno al 1730: John Hadley (1682-1744), matematico inglese, e Thomas Godfrey, (1704-1749), inventore americano. Il sestante sostituì l’astrolabio, fino a quel tempo il principale strumento di navigazione.

Rispetto all'astrolabio, il sestante ha il vantaggio che è possibile traguardare un oggetto rispetto all'orizzonte, piuttosto che in relazione allo strumento, consentendo una misura più precisa. Nel momento in cui l'orizzonte e l'oggetto celeste sono traguardati, in realtà sono fermi, anche se l’imbarcazione si sta muovendo. Questo si verifica, in quanto, la collimazione dei due punti avviene tramite la riflessione di due specchi, che sottraggono il moto causato dalla nave.

L'osservazione in un sestante fa collimare due punti di vista; uno, attraverso gli specchi, è il cielo o un oggetto posto nella volta celeste, l'altro è l'orizzonte. Attraverso una opportuna regolazione si porta l'immagine della parte bassa dell'oggetto celeste a toccare l'orizzonte. La misura si prende contemporaneamente all’ora e al giorno. Viene poi letto l’angolo di elevazione dalla scala, detta nonio e registrata con la data.

La misurazione viene poi trasformata in una posizione, mediante diverse procedure matematiche. Il metodo più semplice consiste nel disegnare l’elevazione dell'oggetto traguardato su di un globo sferico. L’intersezione di quel circolo con la traccia della posizione fornisce una precisa localizzazione.

Il sestante è, quindi, uno strumento a riflessione, che sfrutta il seguente principio dell’ottica: se un raggio luminoso subisce una doppia riflessione in uno stesso piano, l’angolo di cui esso viene deviato è il doppio dell’angolo formato dalle superfici riflettenti.

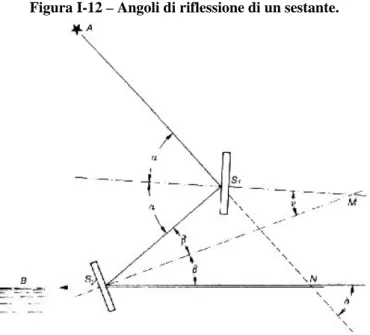

Figura I-12 – Angoli di riflessione di un sestante.

Lo strumento, costruito in maniera da realizzare il principio ottico precedente, è costituito da un’armatura, che porta due superfici riflettenti formate da due specchi. Lo specchio mobile è portato da un braccio mobile, l’alidada, che lo fa ruotare e che è dotato di una linea di riferimento (fede), rispetto alla quale si legge l’angolo misurato sulla graduazione riportata sul lembo del sestante. Il lembo è un arco di cerchio, il cui centro coincide con l’asse intorno a cui ruota l’alidada; la graduazione è fatta in modo che su di essa si legge direttamente il doppio dell’angolo, di cui ha ruotato lo specchio mobile. Lo specchio fisso è realizzato in modo che solo la sua metà situata verso lo strumento sia riflettente. L’altra metà è trasparente.

Il sestante è uno strumento delicato. Se dovesse cadere, l'arco, che è la parte più importante, potrebbe piegarsi e, di conseguenza, comprometterne la precisione. È, tuttavia, possibile rettificarlo con appositi strumenti di misura, o con ottiche di precisione. Gli specchi, invece, sono calibrati in parallelo, mediante distanziatori di precisione posti sulla loro superficie.

1.5.1 Parti del sestante

Il braccio muove gli specchi indice. L’Indicatore punta sull’arco per mostrarne la misurazione. Il telaio lega tutti i componenti. Vi sono due tipi di sestante, entrambi con buoni risultati, per cui è solo questione di preferenze personali.

Il sestante tradizionale ha uno specchio a orizzonte parziale o mezzo-orizzonte. Divide il campo di visuale in due. Su di un lato è visibile l’orizzonte, sull'altro è visibile l’oggetto celeste da traguardare. Il vantaggio è che, sia l’orizzonte, che l'oggetto celeste, sono illuminati e, quindi, il più possibile visibili. Questo viene utilizzato soprattutto di notte e in caso di

nebbia, quando l’orizzonte è difficile da vedere. Tuttavia, è necessario assicurarsi che la parte bassa del braccio dell'oggetto celeste tocchi l’orizzonte.

Il sestante a orizzonte totale utilizza uno specchio semi-argentato, che consente una visione totale dell'orizzonte. Questa caratteristica rende più agevole osservare il momento in cui la parte inferiore del braccio, in corrispondenza dell'oggetto celeste, tocca l’orizzonte.

E ovvio che, in entrambi i tipi, uno specchio di dimensioni più grandi consente un maggior campo visuale, e di conseguenza una ricerca più agevole dell'oggetto celeste. I moderni sestanti possiedono specchi di 5 cm di diametro, mentre nel secolo precedente raramente superavano i 2.5 cm. Quando l'orizzonte non è visibile, si utilizza un orizzonte artificiale: nel caso di nebbia, di notti senza luna, quando si osserva attraverso una finestra, o quando l'orizzonte è nascosto dietro alberi o edifici.

I sestanti professionali montano orizzonti artificiali, di solito costituiti da uno specchio che punta a una bolla d'aria situata in un tubo pieno di fluido. Molti di essi possiedono anche filtri per traguardare il sole e ridurre gli effetti della nebbia, alcuni montano da 1 a 3 monoculari. Un gran numero di utenti professionisti preferiscono un singolo oculare, che consente un ampio e luminoso campo di visuale, utilizzabile anche di notte: alcuni montano degli amplificatori monoculari per incrementare la luminosità soprattutto nel caso di notti senza luna, altri preferiscono usare un orizzonte artificiale illuminato. I sestanti professionali sono in grado di misurare fino a 1 minuto di grado, pari 1/60 di grado. Con i più precisi si possono effettuare misurazioni, tramite un nonio, fino a 0.2 minuti di grado. Dato che un minuto di grado di errore corrisponde a circa un miglio nautico, la maggiore precisione che si può ottenere dalla navigazione celeste è di circa 0.1 miglia nautiche, che corrispondono a circa 200 yarde, pari a circa 186 metri.

Un cambiamento di temperatura può deformare l’arco del sestante, creando delle imprecisioni. Molti navigatori lo collocano solitamente in una custodia a tenuta stagna, in grado di mantenerlo il più possibile in equilibrio rispetto alla temperatura esterna. Di solito, un telaio standard è in grado di stabilizzare gli errori causati da un cambiamento di temperatura. Le manopole sono separate dall'arco e dal telaio, che in questo modo non si deformano. I sestanti utilizzati ai tropici sono spesso dipinti di bianco per riflettere la luce del sole; in questo modo, rimangono relativamente freschi. Quelli di alta precisione sono costruiti in una lega speciale chiamata invar, la cui proprietà principale è possedere un basso coefficiente di dilatazione termica. Sono stati, persino, costruiti dei sestanti al quarzo o di ceramica, soggetti ad una bassissima dilatazione termica. L’ottone ha una dilatazione termica

minore dell'alluminio, ma quest’ultimo è più leggero e ci si affatica meno nell'utilizzarlo. I sestanti aerei sono attualmente fuori produzione, ma ai loro tempi possedevano particolari caratteristiche: un orizzonte artificiale, dei dispositivi meccanici in grado di memorizzare centinaia di misurazioni per traguardo, per compensare le accelerazioni casuali del fluido dell'orizzonte artificiale. I sestanti aerei più antichi possedevano un doppio traguardo visuale, uno standard, e un altro concepito per la cabina di pilotaggio.

1.6

Movimenti meccanici

L’orologio meccanico è caratterizzato da un motore (a peso, a molla, elettrico) che, mediante un rotismo moltiplicatore, aziona il meccanismo della minuteria (che comprende varie indicazioni: ore, minuti, secondi, ecc) e contemporaneamente fornisce l’energia necessaria al funzionamento dell’oscillatore, il pendolo o bilanciere, mediante un meccanismo particolare, scappamento, che comprende la ruota di scappamento e l’ancora. L’orologio meccanico funziona grazie ad un meccanismo oscillatorio, che segna lo scorrere del tempo, e allo scappamento che ne conta i battiti.

1.6.1 Storia

Rispetto ai dispositivi astronomici per la misura del tempo, l’orologio meccanico è meno preciso, ma può essere consultato in ogni momento del giorno e della notte, anche in diverse condizioni climatiche, anche se bisogna tenere presente che a certe latitudini il sole è spesso oscurato dalle nuvole. L’orologio meccanico nacque da una trasformazione dell’orologio ad acqua. Il “primo” fu un orologio a parete di circa 2m3, installato nel campanile di una chiesa. La Cattedrale di St.Paul possedeva un orologio di tale fattura nel 1286, come testimonia il libro dei conti trovato, in cui si attesta che un uomo era pagato per mantenere in stato efficiente l’orologio del campanile. Un orologio fu introdotto nell’abbazia di Westminster nel 1288. (Figura I-13)

Nel XIV sec. comparvero le copie “miniaturizzate” degli orologi delle chiese che venivano appesi nelle case private del periodo.

Figura I-13 – Orologio di Westminster

I primi orologi (Figura I-14) erano di ferro, di grandi dimensioni e, nel corso del Trecento, erano già ampiamente diffusi in tutta Europa. Contemporaneamente, furono costruiti complessi meccanismi destinati non soltanto a fornire l’ora, ma soprattutto a riprodurre i movimenti e i rapporti tra i corpi celesti, come il celebre Astrario di Giovanni Dondi, o l’Orologio dei Pianeti di Lorenzo della Volpaia. I primi orologi da torre erano azionati da ruote dentate trascinate da un peso, la cui spinta era regolata da un dispositivo detto scappamento.

Figura I-14 – Esempio di un antico orologio in ferro.

La tradizione dell’orologeria attribuisce al 1450 la comparsa della “molla principale”, come forza motrice a dispetto della forza peso; questo notevole passo in avanti consente la riduzione delle dimensioni, fino alla realizzazione degli orologi portatili, di quelli da taschino e degli attuali da polso. (Nel 1482 fu introdotto alla corte del duca di Milano il primo orologio da taschino).

Fino al 1650 la scansione del tempo era controllata da un sistema a bilancia orizzontale con 2 piccoli pesi movibili alle estremità. Il movimento di questo era molto lento e, dunque, abbastanza regolare. Solo nel 1657 Huyghens realizzò un orologio in cui la frequenza era controllata da un sistema a pendolo, che tramite l’utilizzo di uno scappamento manteneva in oscillazione il pendolo.

Lo scappamento è un meccanismo interposto tra il rotismo e l’organo regolatore che controlla e trasforma il moto da continuo in alternato e che impartisce impulsi al pendolo o al bilanciere; inoltre, ha il compito di contare il numero di oscillazioni, che poi viene trasformato dal rotismo in indicazioni orarie. I tipi più comuni di scappamento sono: a verga, ad ancora, a caviglie, a cilindro, a scatto, duplex, ecc.; uno scappamento è tanto migliore quanto più piccolo è il contatto con l’organo regolatore. Lo scappamento ha anche la funzione di fornire all’organo oscillante l’energia necessaria a compensare le perdite causate dall’attrito. I diversi tipi di scappamento hanno in comune il problema di potersi fermare, per esempio per incastro; un altro problema può essere il salto di uno scatto, che però, se limitato ad uno scatto perso su migliaia corretti, ha un effetto trascurabile sulla precisione dell’orologio. Lo scappamento è la parte dell’orologio più soggetta a logoramento, essendo il sistema con il movimento più rapido. L’efficienza con cui l’energia è trasferita determina la durata di funzionamento tra due ricariche successive. Sin dal Cinquecento, si riuscì a sostituire il peso con molle e fusi o “conoidi”, che garantivano la stessa continuità di movimento. Questa innovazione permise la progressiva riduzione delle dimensioni degli orologi. L’orologio poté così essere alloggiato nelle sale dei palazzi, sulle pareti, su mensole e perfino nelle tasche delle persone.

Successivamente, nel 1675, fu introdotta la “molla a spirale”, che insieme al bilanciere mise le basi sull’unità di regolazione degli orologi meccanici.

L’importanza nella navigazione della conoscenza del tempo (per l’individuazione della latitudine) indusse molti ricercatori a studiare sul problema, incentivati dai re ed dai governi che ricompensavano chiunque fornisse strumenti accurati nella misurazione del tempo, utilizzabili sui vascelli che con il loro rollio e beccheggio influenzavano il funzionamento dei comuni orologi a pendolo.

Tra la fine del 1600 e gli inizi del ‘700, grazie agli orologiai John Harrison (1693-1776), inglese, ed agli svizzeri Ferdinand Berthoud ( 1727-1804) e Abraham-Luis Breguet (1747-1823), impiegati a Parigi), furono realizzati i primi orologi da nave. (Figura I-15)

Figura I-15 – Orologio da nave.

Le nazioni di Inghilterra, Francia, Svizzera ed Italia divennero gli stati d’avanguardia nell’industria orologiera del periodo, in particolare nel 1601 in Svizzera, a Ginevra nacque la prima corporazione di orologiai, che poi si estese nei vicini cantoni del Jura e della Nauchatel, dove ancor oggi risiedono.