21

Capitolo 3: La porzione occidentale della caldera Flegrea

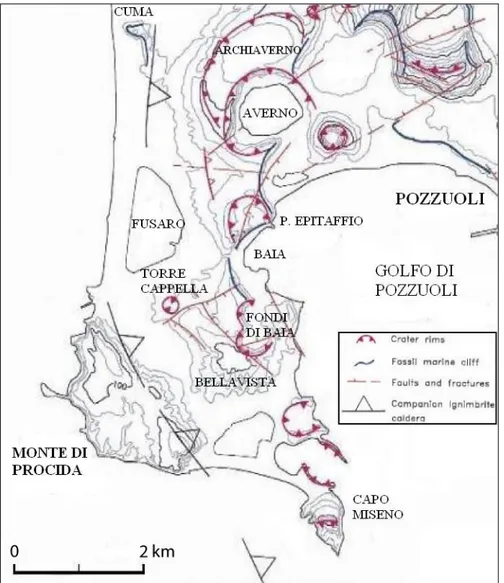

L’area presa in esame per questo lavoro di tesi è collocata nella porzione sud-occidentale dei Campi Flegrei subito ad ovest del golfo di Pozzuoli (figura 3.1). Più precisamente il rilevamento si è concentrato nella zona compresa tra il lago di Averno a nord ed il limite inferiore del foglio Napoli 447 a sud. Quest'area ricopre un settore della caldera flegrea ed è caratterizzata dai centri eruttivi di Baia, Fondi di Baia nord e sud, Averno e dell'ArchiAverno e dai centri eruttivi sepolti di Bellavista, Mofete e del centro locale di Torre Cappella. Inoltre presso il Monte di Procida è presente il bordo della caldera dell’Ignimbrite Campana ricoperto in discordanza dai prodotti dell'eruzione del vulcano di Torregaveta e del Tufo Giallo Napoletano.

Figura 3. 1: Schema strutturale della porzione sud-occidentale dei Campi Flegrei (Di Vito et al., 1999,

22 I depositi più antichi dell’area, antecedenti all’eruzione dell’Ignimbrite Campana (Deino et al., 2004), affiorano presso la falesia del Monte di Procida e sono caratterizzati dai prodotti locali di S.Martino e dai prodotti dell’attività vulcanica di Ischia (Unità del Sintema di San Nicola). Stratigraficamente al di sopra di questi prodotti affiora L’Ignimbrite Campana che rappresenta il deposito piroclastico più esteso di tutta l’area Mediterranea (Barberi et al., 1978). Questa eruzione è stata caratterizzata da una calderizzazione sineruttiva (Civetta et al., 1996 e Rosi et al., 1996) i cui effetti sulla morfologia sono tutt’oggi ben visibili in tutta l'area Flegrea come avviene ad esempio presso il Monte di Procida.

Prima dell’eruzione del Tufo Giallo Napoletano (15,3 ka), i cui depositi hanno avuto grande effetto sulla morfologia di gran parte della Piana Campana, sono testimoniate altre due eruzioni locali nel settore sud-occidentale della caldera flegrea: le piroclastiti del Monte di Procida, prodotte dal vulcano di Torregaveta, e i Tufi di Mofete affioranti all’interno del cratere di Baia. Probabilmente anche la collina di Bellavista è relativa ad un eruzione precedente alla messa in posto del Tufo Giallo Napoletano che avrebbe quindi mantellato una morfologia preesistente.

Successivamente alla messa in posto del Tufo Giallo Napoletano l’attività vulcanica in questo settore dei Campi Flegrei è stata caratterizzata dalle eruzioni recenti. Rosi e Sbrana (1986) collocano a sud del lago Fusaro un centro vulcanico locale, coperto dai prodotti dell’eruzione di Baia e Fondi di Baia, che risulta essere il primo evento eruttivo della I epoca all’interno dell’area di studio. Successivamente, l’eruzione dei prodotti di Baia e Fondi di Baia (8,6 ka) ha ricoperto una grossa percentuale di territorio. Una cosa molto importante da sottolineare è il fatto che in bibliografia, e anche in questo lavoro di tesi, non è stata mai testimoniata nessuna evidenza di discordanza tra i prodotti dei tre centri eruttivi di Fondi di Baia nord e sud e Baia. L’ultima eruzione di rilievo in quest’area è quella di Averno collocata a circa 4,5 ka. Anche se al di fuori dell’area di interesse è importante evidenziare anche l’eruzione storica di Monte Nuovo del 1538 D.C. in quando si ritrovano frequentemente le sue ceneri negli affioramenti più settentrionali.

Evidenze della storia geologica sono ricavabili anche dai reperti storici dispersi in tutta l'area d'esame. Soprattutto il golfo di Baia, ai tempi dei romani, era uno dei luoghi più frequentati per la ricchezza delle proprie risorse termali le cui testimonianze sono ancora oggi ben visibili nei resti archeologici.

23

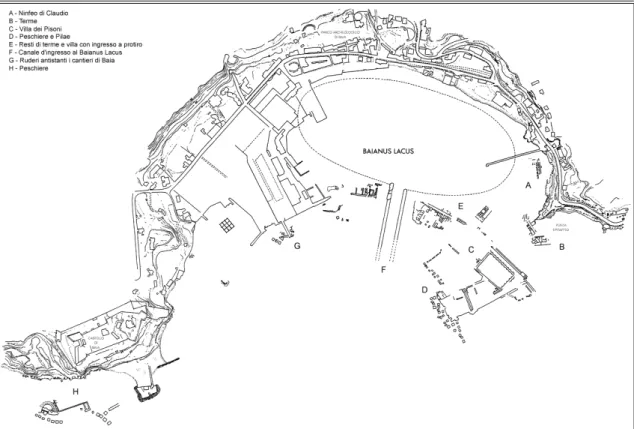

Figura 3. 2: Immagine delle strutture sommerse ritrovate all’interno del golfo di Baia in cui è stata

riportata la locazione del “Baianus Lacus”.

La considerazione che aveva Baia a quei tempi era talmente elevata che personaggi di spicco per l’epoca, come Silla, Caio Mario, Pompeo e Cesare, vi soggiornavano mentre Orazio ne cantava le lodi dicendo “"Nullus in orbe sinus Bais praelucet amoenis" (Nessun altro luogo al mondo è più splendido del Golfo di Baia). È quindi possibile osservare i resti dei templi, in realtà terme, di Diana, Mercurio e Venere in tutto il golfo o nel museo archeologico dei Campi Flegrei allestito all'interno del castello Aragonese. Come mostrato in figura 3.2 il golfo di Baia era anticamente occupato da un lago, il “Baianus Lacus”, collegato a mare da un canale e circondato da altri edifici come il “Ninfeo Imperiale” e la “Villa dei Pisoni” (Camodeca G., 1987). Questi edifici furono poi abbandonati in seguito ai frequenti fenomeni di bradisismo che portarono l'intera zona ad essere sommersa dal mare nel X secolo.