sui libri e sull’insieme delle attività della Società editrice il Mulino possono consultare il sito Internet:

Maria Teresa Giusti

Società editrice il Mulino

I prigionieri italiani in Russia

Copyright © 2003 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, ri-prodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d’Autore. Per altre informazioni si veda il sito www.mulino.it/edizioni/fotocopie

Premessa

Introduzione. La tragedia dell’Armir

1. La situazione internazionale alla vigilia del conflitto 2. La guerra parallela: la strategia italiana

3. L’allestimento e le operazioni del Csir 4. L’Armir

5. L’attacco sovietico e la ritirata

I. Dalla cattura all’internamento

1. La cattura

2. Le marce del «davaj» e i trasferimenti in treno

II. La Russia e i prigionieri di guerra

1. La struttura organizzativa sovietica

2. L’atteggiamento verso i prigionieri di guerra 3. La registrazione dei prigionieri

4. I comunisti italiani nell’Urss e la questione dei pri-gionieri

III. Nei campi di prigionia

1. L’organizzazione dei campi 2. I campi di smistamento 3. I campi di internamento 4. I rapporti fra i prigionieri 5. La fame

6. Il lavoro

7. L’assistenza medica e la mortalità

p. 9 15 15 18 20 24 28 33 45 59 33 37 45 46 50 53 59 64 71 74 77 84 90

8. I prigionieri e la questione religiosa 9. La corrispondenza

IV. La propaganda antifascista

1. L’organizzazione del lavoro politico 2. Gli obiettivi della propaganda 3. Il lavoro politico «di massa»

4. La struttura del «gruppo antifascista»

5. La formazione politica dei prigionieri e il loro re-clutamento per le scuole antifasciste

6. Gli istruttori e il controllo del lavoro politico 7. Le scuole antifasciste

8. «L’Alba»

9. La questione della partecipazione dei prigionieri italiani alla guerra contro la Germania

10. I risultati del lavoro politico

V. Il rimpatrio

1. Le trattative diplomatiche sul rimpatrio dei prigio-nieri

2. L’Urss organizza il rimpatrio 3. Il rimpatrio

4. Il rientro in Italia

5. I prigionieri italiani trattenuti in Unione Sovietica 6. L’atteggiamento del Pci verso il rimpatrio dei

pri-gionieri

7. La stampa dell’epoca sul rimpatrio 8. Processi contro ex prigionieri di guerra

Conclusione Appendici

I. Problemi e lacune nella raccolta dei dati II. I dispersi e i caduti dell’Armir

Documenti

I. Lettera di V. Bianco al Gupvi dell’Nkvd II. Direttiva dell’Nkvd n. 248 sulle misure

necessa-rie per migliorare le condizioni sanitanecessa-rie e il trat-tamento dei prigionieri

p. 98 106 111 111 113 119 122 127 129 130 137 142 148 157 213 231 157 162 165 177 181 188 194 200 221 225 234

III. Modulo informativo per i prigionieri di guerra – 1944

IV. Lettera di L.P. Berija a V.M. Molotov, 7 marzo 1944

V. I campi di concentramento in Unione Sovietica: la Siberia occidentale

VI. I campi di concentramento in Unione Sovietica: la Russia

VII. Elenco dei lager sovietici nei quali furono reclu-si prigionieri italiani

VIII. Elenco dei lager dove sono deceduti prigionieri italiani

IX. Messaggio dei soldati prigionieri Severino e Marlini all’esercito italiano, 13 settembre 1941 X. Appello di un gruppo di ufficiali del campo 160

in occasione del 25 luglio 1943

XI. Progetto di un piano di lavoro fra i prigionieri italiani

XII. Verbale sui più importanti risultati politici del 4° contingente di studenti della scuola antifascista del campo 27/b Nkvd dell’Urss

XIII. Nota di S.N. Kruglov a V.M. Molotov e al segre-tario del CC del Vkp(b) G.M. Malenkov sulla situazione e sulle condizioni dei prigionieri ita-liani

XIV. Nota di S.N. Kruglov a V.M. Molotov sul numero dei prigionieri italiani presenti nei lager del mini-stero degli Interni dell’Urss e dei rimpatriati

Abbreviazioni e sigle Note

Indice dei nomi

p. 236 238 239 240 242 244 247 248 250 254 259 261 265 269 327

Premessa

Pochi anni dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, nel corso di un viaggio di ricerca, ebbi modo di rendermi conto che erano stati aperti alla consultazione alcuni fondi archivistici contenenti moltissimi documenti sulle condizioni dei prigio-nieri di guerra e in particolare sulla propaganda antifascista organizzata nei lager, un argomento quasi per niente studiato nella storiografia italiana. In seguito ho trovato molto altro materiale sull’organizzazione dei campi di prigionia. Anche se parte consistente della documentazione rimaneva ancora co-perta da segreto, e del resto la possibilità di consultare le fonti russe è sempre soggetta a decisioni altalenanti, quello che mi si apriva dinanzi agli occhi era un mondo fondamentalmente inesplorato, noto sino ad allora solo attraverso la memorialistica dei reduci. Questioni cruciali attendevano ancora d’essere chiarite: dal numero dei dispersi e dei morti alle condizioni di vita nei lager, dalle decisioni sovietiche circa il rimpatrio all’at-teggiamento dei quadri comunisti italiani esuli in Urss riguar-do ai prigionieri.

Avvalendoci della nuova documentazione disponibile, in questo libro abbiamo cercato di raccontare, per la prima volta nella sua interezza, la storia dei militari italiani prigionieri in Russia, dalla cattura al rimpatrio, passando attraverso le terribi-li esperienze vissute nei campi di prigionia. È una storia di pri-gionieri, quindi storia di fame, di freddo, di lavoro, di malattie e di morte, ma anche di rapporti umani: tra i prigionieri, e tra i prigionieri e coloro che a vario titolo se ne occupavano, uomini delle scorte, guardie, esuli comunisti. E storia di un’esperienza durissima, durata per chi vi è sopravvissuto quattro o cinque anni, ma per alcuni persino dodici.

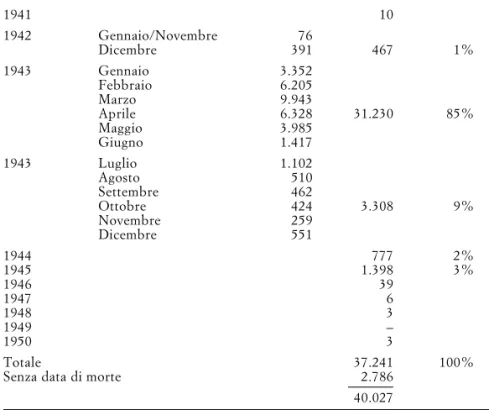

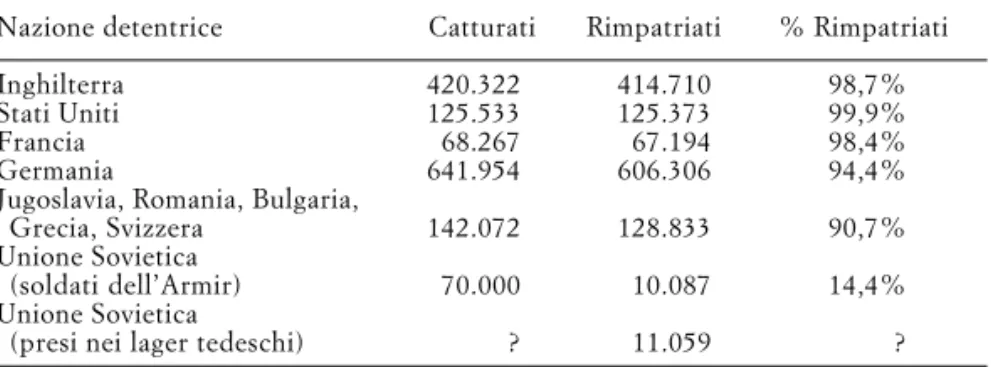

Nell’immediato dopoguerra, al momento del rimpatrio di poco più di 10.000 reduci sui 95.000 dispersi, l’opinione pubbli-ca italiana si è chiesta, spesso senza ottenere risposta, se gli as-senti fossero ancora trattenuti in prigionia oppure se gli oltre 80.000 italiani ancora «dispersi» fossero da considerare dece-duti in Russia. La questione divenne infatti un vero e proprio dramma, poiché il governo sovietico rifiutò sempre di inviare liste e di servirsi della Croce Rossa. La mancanza di notizie sui dispersi, durante e dopo il conflitto, oltre che rappresentare un motivo di sofferenza e di sconforto, esasperò gli animi, lascian-do spazio al sospetto che i sovietici non volessero rilasciare i prigionieri. Negli anni successivi vi sono state molte discussioni e polemiche, alimentate dall’abbondante memorialistica pub-blicata dai reduci. È mancata però la riflessione storiografica fin verso gli anni Ottanta, allorché sul tema alcuni studi hanno co-minciato a vedere la luce per iniziativa di associazioni e, in maniera significativa, degli Istituti della Resistenza.

In tutti questi anni, organizzazioni come l’Unione nazionale reduci di Russia (Unirr) e l’Alleanza delle famiglie dei dispersi in Russia hanno dato un valido e prezioso contributo, racco-gliendo dati e informazioni sui dispersi dell’Armir e mettendo in contatto i familiari con gli organismi del ministero della Difesa. Ma la ricerca di notizie e di informazioni ha cominciato a otte-nere risultati dagli inizi degli anni Novanta, a seguito dell’aper-tura degli archivi dell’ex Unione Sovietica.

Nel 1991 il governo italiano, tramite il Commissariato ono-ranze ai caduti di guerra (Onorcaduti, un organismo del mini-stero della Difesa), ha siglato un accordo con le autorità russe per l’acquisizione di documenti e liste di prigionieri depositati presso gli archivi dell’Nkvd1. Sono così giunti finalmente in Ita-lia gli elenchi dei prigionieri deceduti nei lager sovietici, anche relativamente ad alcuni singoli campi, e dei rimpatriati dalla Russia.

L’abbondanza del materiale inviato dal governo russo ser-ve a sfatare il pregiudizio che, sin dall’immediato dopoguerra, individuava nella disorganizzazione dei sovietici l’incapacità di gestire i prigionieri. Malgrado le ovvie difficoltà correlate alla registrazione di tanti prigionieri al momento della cattura, i numerosi documenti inviati (comprese le cartelle cliniche dei ricoverati negli ospedali militari, che riportano l’anamnesi della malattia ma anche i dati sulla vita sociale del prigioniero; le

schede informative sui prigionieri più riottosi verso la propa-ganda antifascista; i moduli compilati sulle informazioni di carattere socio-politico per ogni prigioniero) testimoniano l’ef-ficienza burocratica e la capillare organizzazione poliziesca sovietica.

Oltre a questo materiale, per il mio lavoro ho consultato gli archivi del ministero degli Interni dell’Urss (Garf), che contiene tutta la documentazione, in copia o in originale, dei decreti e delle disposizioni dell’Nkvd sui prigionieri di guerra. Del Garf è stato consultato il fondo speciale 9401, in particolare l’Osobaja

papka Stalina i Molotova (cartella speciale di Stalin e Molotov)

e l’Osobaja papka Stalina (cartella speciale di Stalin), come era-no definiti i documenti con il massimo livello di segretezza. La lettura, l’analisi e il raffronto dei documenti hanno svelato aspetti completamente nuovi, a volte sconcertanti, del trattamento ri-servato ai prigionieri, in ordine sia al loro sfruttamento come manodopera, sia alla loro preparazione a scopi di propaganda comunista e spionaggio.

La propaganda antifascista, organizzata dai sovietici fra i prigionieri, costituisce a tutt’oggi un argomento poco noto. Questa attività, condotta da commissari politici sovietici e da esuli comunisti, ebbe il carattere di un vero e proprio indottri-namento marxista-leninista, e condizionò pesantemente i com-portamenti, le scelte e la vita in generale dei prigionieri. Su questo tema la ricerca si è basata sui documenti dell’Archivio statale militare russo (Rgva) e dell’Archivio centrale del ministero della Difesa della Federazione Russa (Zamorf), ma soprattutto sulla fondamentale documentazione dell’ex Archivio del Partito co-munista dell’Urss, oggi chiamato Archivio russo statale di storia socio-politica (Rgaspi, già Rcchidni). Una sezione di questo archivio contiene i fondi del Komintern (in particolare sono stati consultati i fondi numero 495 e 17), dai quali è emersa una ricca documentazione, che rivela l’efficienza organizzativa del lavoro politico fra i prigionieri, ma allo stesso tempo svela le difficoltà di coordinamento fra le varie strutture preposte. Le fonti russe aiutano a comprendere quali siano stati i metodi, le strategie adottate per convincere i prigionieri italiani ad aderire al lavoro politico; quali i contenuti su cui insistevano gli istrut-tori politici; quali le reazioni e i risultati attesi. I verbali, redatti dalle commissioni di controllo del lavoro politico, fanno luce sui risultati della propaganda, mentre le fonti documentarie

italia-ne sul rimpatrio dei prigionieri servono a capire se vi siano stati dei risultati sul lungo periodo.

La parte dedicata al rimpatrio cerca di far luce sulle com-plesse relazioni che si stabilirono tra il governo italiano e quello sovietico riguardo al problema dei prigionieri; le modalità con cui l’Urss organizzò il rimpatrio; la questione dei prigionieri trattenuti e gli scontri tra i reduci, esiti di contrasti repressi in prigionia che ebbero libero sfogo al rientro in Italia. Su questo tema sono stati esaminati i documenti custoditi presso l’Archi-vio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (Aussme), alcuni dei quali a carattere riservato2. In particolare, sono state molto utili le relazioni dei reduci, presentate al momento del rimpatrio ai vari distretti militari di appartenenza e quindi inviate all’Uf-ficio autonomo reduci di prigionia e rimpatriati del ministero della Guerra. Si tratta di testimonianze di estrema importanza, anche se va tenuto presente che furono rese a caldo, quando gli animi erano ancora esasperati verso i carcerieri ed esacerbati per la sorte dei tanti compagni morti in prigionia.

Fra le altre fonti italiane è stato consultato l’archivio «M» della Fondazione Istituto Gramsci, che l’Istituto ha da poco acquisito da Mosca. In particolare, sono stati esaminati i fondi D’Onofrio e Robotti, non ancora catalogati, e la corrispondenza di Togliatti, una fonte utilissima soprattutto per capire quale sia stato il ruolo dei leader nel Partito comunista italiano nella que-stione dei prigionieri.

Ho recuperato anche molta parte delle memorie e delle testimonianze preziose dei sopravvissuti, intrecciando le fonti ufficiali russe e italiane con i ricordi dei reduci. Le interviste al maggiore Nikolaj Teresˇcˇenko, ex istruttore politico, e al direttore del Museo memoriale dei tedeschi antifascisti, fessor Arkadij Krupennikov, che ha studiato il tema della pro-paganda, sono state fondamentali per capire quali fossero le problematiche presenti nel lavoro politico e quali le reazioni dei prigionieri.

Il periodo preso in esame è quello compreso tra il 1941 e il 1946, anno in cui si concluse la prigionia per la maggioranza degli italiani con il rimpatrio degli ufficiali superiori, avvenuto nel mese di agosto. Ma per il rimpatrio toccheremo anche il 1950 e il 1954, quando rientrarono in Italia alcuni prigionieri tratte-nuti nell’Urss perché accusati di crimini di guerra.

resto uno dei temi, oggetto nel tempo di polemica accanita, sui quali cercheremo di portare un contributo di conoscenza basato sui documenti.

Non vorremmo però che la disponibilità di nuove fonti pro-venienti dalla Russia inducesse a una meccanica, semplicistica revisione dei fatti storici. Se una cosa ci ha insegnato questo lavoro, è che le vicende e le sofferenze umane non debbono diventare oggetto e strumento della politica e dell’ideologia. Leggendo questi documenti, raccontando questa storia, abbia-mo cercato perciò di restare nell’ambito di un approccio storico e non polemico, e di mirare a un resoconto il più possibile obiet-tivo, nel rispetto dei reduci e della memoria dei tanti che, disper-si o morti in prigionia, dall’Urss non sono tornati.

Ringraziamenti

Questo libro deve molto a Elena Aga Rossi, che ha seguito tutta la ricerca e che ringrazio di cuore per gli infiniti preziosi consigli e la lettura di queste pagine. La ringrazio anche per avermi dimostrato fiducia e per avermi sempre spronato nel lavoro, soprattutto nei momenti di incertez-za e di difficoltà.

Ringrazio Victor Zaslavsky per avermi soccorso con la sua conoscen-za della storia e della società russa; Andrea Graziosi per l’attenta lettura del testo e per i consigli bibliografici; Ugo Berti per le pazienti, premu-rose cure editoriali; l’amico Paolo Agamennoni per aver letto con inte-resse e attenzione il manoscritto e avermi suggerito miglioramenti.

Un ringraziamento per aver reso possibile il mio ultimo soggiorno a Mosca e la ricerca negli archivi, va a Lev Gudkov, Francesca Gori e Silvio Pons. In particolare ringrazio quest’ultimo, come direttore dell’Istituto Gramsci, per avermi dato la possibilità di consultare i fondi D’Onofrio e Robotti.

Sono riconoscente ai funzionari dell’Ufficio storico dello Stato mag-giore dell’Esercito per la loro disponibilità e gentilezza. Profonda rico-noscenza ai reduci Giuseppe Bassi, Giulio Brancadoro, Enelio Franzoni, Ajmone Veniero Marsan, Guido Martelli, Franco Martini, Paolo Resta, Carlo Romoli e Carlo Vicentini. I loro racconti, i ricordi e le riflessioni pacate sulla campagna di Russia e la prigionia sono state per me un gran-de insegnamento ed esempio di umanità.

Un grazie immenso alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto in questi anni di ricerca.

Dedico questo lavoro al ricordo di mio padre e a mia figlia Elisabetta, perché in futuro apprezzi il valore della memoria.

usciti su «Nuova Storia contemporanea», «Ricerche di Storia politica» e «L’Annale Irsifar».

Nota sulle illustrazioni

Le otto fotografie del primo inserto di illustrazioni, fra le pagine 32 e 33, fanno parte di un fondo di 125 fotografie del tenente Aldo Devoto, da questo donate a Pasquale Corti, già alpino della «Tridentina», che le ha gentilmente concesse per la pubblicazione e corredate di didascalia. Il secondo inserto, tra le pagine 64 e 65, è costituito da alcuni dei disegni con i quali, nel 1946 e in anni successivi, il reduce Giuseppe Bassi ha ricordato la prigionia in Russia.

Nel terzo inserto, tra le pagine 144 e 145, le prime dieci fotografie provengono dall’Archivio statale russo di documentazione cine-fotogra-fica; l’undicesima è stata concessa per la pubblicazione da Carlo Vicentini; le rimanenti sono dell’autrice. I manifesti elettorali sono stati fotografati grazie alla cortesia di Antonio Niero, Bologna.

Avvertenza

Le traduzioni delle fonti originali russe sono dell’autrice.

I nomi propri e comuni russi vengono riportati (eccetto quelli entrati nel lessico italiano, come zarismo, bolscevico, e i nomi dei campi di pri-gionia che figurano su elenchi tratti da altre pubblicazioni) secondo la traslitterazione scientifica oggi comunemente adottata. Si ricordi soltan-to che in quessoltan-to tipo di trascrizione la c sta per la z di piazza, la cˇ per la

c di cibo, la sˇ sta per sc di scena, la sˇcˇ è la variante dolce di sˇ, la z sta per

la s di rosa, la zˇ sta per la j del francese je, la ch sta per la ch del tedesco

ich, la ë va letta iò, la e accentata si legge ie, le sonore finali si leggono

La tragedia dell’Armir

1. La situazione internazionale alla vigilia del conflitto

Il patto di non aggressione Ribbentrop-Molotov del 23 ago-sto 1939 aveva stabilito un’imprevedibile alleanza tra la Germa-nia e l’Urss, capovolgendo la linea di unità antifascista sancita dal VII Congresso dell’Internazionale comunista del 1935.

Parlando con il ministro inglese Anthony Eden, alla fine del marzo 1935, Stalin aveva dichiarato:

Prima o poi, il popolo germanico doveva liberarsi dalle catene di Versailles. [...] Ripeto: un popolo così grande come quello germanico doveva strappare le catene di Versailles. [...] I Germani sono un popolo grande e coraggioso. Noi non ce lo dimentichiamo mai1.

Il leader sovietico non nascondeva dunque una certa ammi-razione per i tedeschi e auspicava, forse, una rivoluzione vitto-riosa nello Stato tedesco, che avrebbe portato alla fine del capi-talismo in Europa. La dirigenza sovietica e il Komintern, sotto certi aspetti e a certe condizioni, consideravano la Germania un naturale alleato contro le potenze uscite vittoriose dalla prima guerra mondiale. Confermando il tradizionale orientamento filo-tedesco della politica estera sovietica, che fu sancito dal patto di Rapallo e che si concretò in una stretta collaborazione economi-ca e militare, Stalin approvò la decisione della Germania, che nel 1935 aveva violato le disposizioni contenute nel trattato di Versailles, reintroducendo il servizio militare obbligatorio. Negli anni Venti, tale «amicizia» si era concretata nell’offerta di aiuti economici all’Urss da parte di industriali tedeschi2. Fino agli inizi dello scontro russo-tedesco, l’Urss continuò a fornire alla Germania le materie prime, di cui aveva bisogno per lo sforzo

bellico intrapreso3. Nel Mare del Nord il governo sovietico metteva a disposizione i suoi rompighiaccio per assistere le navi da guerra tedesche, camuffate da mercantili; inoltre, violando la neutralità, mandava imbarcazioni in mare per trasmettere ai tedeschi i bollettini meteorologici di cui la Luftwaffe si serviva per bombardare le città inglesi. Da parte sua, la Germania limi-tava il traffico di navi nel Baltico e nel Mar Nero durante la guerra sovietico-finlandese e avrebbe dovuto rifornire l’Unione Sovietica di armamenti per la marina da guerra.

Il governo sovietico onorava gli impegni presi con puntua-lità scrupolosa: l’ultimo treno merci per la Germania attraversò il confine sovietico nella notte tra il 21 e il 22 giugno 1941, poche ore prima dell’attacco tedesco. Dunque, nei primi mesi di guer-ra, grazie agli aiuti diretti dell’Urss e agli approvvigionamenti di materie prime strategiche e di prodotti alimentari che, prove-nienti dall’Estremo Oriente, passavano necessariamente sul ter-ritorio sovietico, la Germania ottenne dall’Urss un aiuto di «vi-tale importanza» senza il quale, molto probabilmente, non avreb-be potuto attaccare la sua stessa alleata4.

In quel momento l’Urss era totalmente impreparata ad af-frontare una guerra, per questo rispettava scrupolosamente i patti stipulati con la Germania, allontanando qualsiasi pretesto che li potesse rompere5. Tuttavia, i sempre più indubbi successi tedeschi nel conflitto mondiale indussero Stalin a cambiare gra-dualmente atteggiamento sia verso l’alleato, sia verso Gran Bre-tagna e Stati Uniti. Con questi ultimi furono ripresi i contatti: nell’agosto 1940 fu rinnovato l’accordo commerciale sovietico-americano e si susseguirono diversi segnali di distensione, non ultimo l’abbandono della campagna di stampa contro l’inter-vento americano. Parlando alla seduta del Soviet Supremo del 1o agosto 1940, il ministro degli Esteri Molotov tuttavia ribadiva ancora che «il corso degli avvenimenti in Europa non solo non [aveva] indebolito la forza del patto di non aggressione tedesco-sovietico, ma, al contrario, ne [aveva] evidenziato l’importan-za»6. «Alla base delle relazioni tedesco-sovietiche di buon vici-nato e di amicizia, sosteneva Molotov, non vi erano considera-zioni casuali di tipo congiunturale, bensì interessi di Stato fon-damentali sia per l’Urss, sia per la Germania»7.

La temporanea alleanza tra l’Unione Sovietica e la Germa-nia, che aveva avuto come risultato grandi vantaggi per entram-be le potenze, era destinata a concludersi al tavolo delle

tratta-tive sui Balcani. Su questa zona si scontrarono gli interessi di Urss e Germania, e le mire espansionistiche di Stalin in questa regione dimostrarono a Hitler che il leader sovietico non si era affatto accontentato delle concessioni avute nella regione del Baltico. L’incontro di Berlino del 12 novembre 1940 tra i mini-stri degli Esteri von Ribbentrop e Molotov rappresentò il tenta-tivo di risolvere per via diplomatica la delicata questione8. Ri-spetto al 1939, i rapporti tra le due potenze erano cambiati: la Germania in realtà non aveva più interesse a prolungare l’allean-za con l’Urss, ma quest’ultima continuava a vivere nel mondo delle passate rappresentazioni, considerando le divergenze sui Balcani un fatto particolare, regionale. Nonostante le voci sulla possibilità di uno scontro armato con la Germania sul territorio balcanico, in particolare per la questione del controllo degli stretti sul Mar Nero, il Cremlino continuò a seguire con ostina-zione il corso già elaborato9.

La posizione della leadership tedesca, come è noto, era completamente diversa: durante una riunione a Berchtesgaden, nel gennaio 1941, Hitler aveva affermato che «il fattore russo rendeva la situazione in Europa meno facilmente solubile»10. Ma già dalla fine del giugno 1940, cioè subito dopo la sconfitta della Francia, lo Stato Maggiore tedesco aveva messo a punto un piano d’azione militare contro l’Urss. Questa fase si conclu-se il 31 luglio, nell’incontro al Berghof, dove, «in preconclu-senza dei comandanti delle forze armate tedesche, Hitler comunicò: gli obiettivi di guerra – dopo la sconfitta della Russia, la Germania avrebbe stabilito il suo dominio assoluto sull’Europa e nei Balcani; il compito delle forze armate – la Russia doveva essere liquidata e smembrata; e i tempi dell’attacco – primavera del 1941»11.

Nel marzo 1941 la Germania intraprese la guerra nei Balcani – già iniziata dall’Italia con l’attacco alla Grecia – occupando la Jugoslavia12 e la Bulgaria, e intervenendo in Grecia per salvare l’Italia da un sicuro disastro militare. Nello stesso periodo, nel-l’area sovietica venivano segnalati spostamenti di grandi unità dall’Estremo Oriente verso l’Europa; mentre da Bucarest si ebbe notizia di un’intensificazione di schieramenti militari sovietici e tedeschi a cavallo della frontiera occidentale dell’Urss, l’uno e l’altro appoggiati a lavori stradali e di fortificazione in corso di esecuzione13.

la Germania, ma cercò di evitarlo, non essendo completa la preparazione militare del paese14.

L’attacco tedesco all’Unione Sovietica, sferrato il 22 giugno 1941, fu deciso e travolgente. Il piano «Barbarossa» era stato congegnato in modo da non lasciare all’Unione Sovietica alcuna possibilità di ripresa: la zona in cui i tedeschi attaccarono era eccezionalmente vulnerabile, priva di qualsiasi difesa naturale; inoltre, occupando velocemente l’Ucraina, l’esercito tedesco privò di tutti gli approvvigionamenti alimentari – in particolare del grano – lo stato sovietico. Quella che i sovietici si trovarono di fronte era una vera e propria macchina bellica: la popolazione del Reich, comprese le regioni annesse, ammontava a 117 milio-ni di persone, di cui quasi undici miliomilio-ni erano impegnati nel-l’industria bellica.

Di fronte all’aggressione straniera la popolazione sovietica reagì con coraggio e fermezza. Nelle zone minacciate dai tede-schi si costituirono milizie popolari e squadre di lavoro per approntare linee di difesa. Tutti erano pronti a combattere, ma si lamentava l’assoluta mancanza di armi e l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione. Il paese in breve tempo fu costretto ad evacuare le zone che il nemico andava via via occupando e a trasferire ad est le strutture produttive, iniziando una veloce ed efficiente riconversione industriale per aumentare la produzio-ne bellica.

La costruzione dei nuovi capannoni e degli edifici industriali si svol-geva, tra l’autunno del 1941 e l’inverno del 1942, in rigide condizioni climatiche. Dopo quattro mesi molte fabbriche erano tornate a produrre a pieno ritmo. La giornata lavorativa era di 12-14 ore. La gente viveva in condizioni di incredibile sovraffollamento, spesso in rifugi scavati nella terra o sotto le tende. I generi alimentari erano scarsi15.

2. La guerra parallela: la strategia italiana

Dopo i successi militari della Germania in Francia, Musso-lini decise di accelerare l’intervento italiano nel conflitto. A ciò lo spingevano diversi fattori, tra cui la preoccupazione circa il futuro assetto territoriale europeo, il desiderio di compiere le conquiste territoriali non realizzate nel 1918, la necessità di rafforzare la sua immagine di fronte all’opinione pubblica

italia-na e, non ultima, la speranza di tenere lontani i tedeschi dall’area mediterranea, proponendo il concetto di «guerra parallela».

Dalle iniziative che l’Italia intraprese, ma anche dal piano di guerra – esposto da Mussolini al Gran Consiglio nel 1939 –, si evidenziarono le intenzioni della politica italiana che mirava, come dichiarò il duce, a procurare all’Italia uno sbocco sull’ocea-no, forzando lo stretto di Gibilterra a ovest e il canale di Suez a est per proseguire verso l’Oceano Indiano. Tali mire espansio-nistiche probabilmente avrebbero messo in competizione l’Ita-lia con lo stesso alleato tedesco.

In realtà le modalità di attacco, le azioni intraprese nella guerra parallela rivelarono l’assoluta mancanza di iniziative or-dinate e sistematiche. A ciò va aggiunta la completa imprepara-zione dal punto di vista organizzativo e logistico dell’esercito italiano, come dimostrò ben presto il disastroso attacco alla Grecia (28 ottobre 1940)16.

L’Italia «fu gettata con delittuosa faciloneria nei vortici del-la seconda guerra mondiale senza seria preparazione»17 e, pur-troppo, la lezione della Grecia non sarebbe servita. Ignorando le deficienze militari del paese, Mussolini intraprese l’avventura bellica a fianco della Germania: non voleva perdere l’occasione di sedere da vincitore al tavolo della pace, di fronte alle demo-crazie finalmente indebolite. Ma la responsabilità di tale passo, del conseguente disastro militare e delle ingenti perdite umane, fu condivisa anche dalle sfere militari e industriali del paese, che acconsentirono all’intervento italiano nella guerra e poi alla campagna di Russia. È vero che, dato il tipo di rapporto che intercorreva tra Mussolini e i suoi collaboratori18, era difficile che qualcuno osasse opporsi a una sua decisione; certo, però, nel giugno 1941 «non ci fu nessuno che mettesse in guardia il duce contro il passo fatale e ciò non si può spiegare con la paura di contraddire il potente dittatore. Per quanto fantastiche e assurde, le avventure espansionistiche di Mussolini si accorda-vano in fondo con le mire espansionistiche del gruppo dirigente italiano»19.

E d’altra parte Mussolini non avrebbe certo prestato orec-chio agli avvertimenti di Palmiro Togliatti, il quale dai microfo-ni di radio Mosca, il 29 giugno 1941, nei suoi «Discorsi agli italiani» ammonì:

anch’essi mandati al macello come una mandria di schiavi, simboli, anche essi, del vassallaggio dell’Italia a un despota straniero. Essi formavano un corpo di ventisettemila trecento novanta uomini, più diecimila napoleta-ni. Alla fine della campagna, sapete quanti ne tornarono in Italia? In tutto: TRECENTOTRENTA, compreso un certo numero di invalidi e di feriti. Gli altri lasciarono le loro ossa sui campi di Borodinò, sull’altura di Malojaroslavetz, sulle rive della Moscova e della Beresina20.

La sorte riservata all’Armata italiana in Russia, purtroppo, non sarebbe stata diversa.

Il 30 maggio 1941 Mussolini incaricò il capo dello Stato maggiore dell’Esercito, generale Ugo Cavallero, di costituire un Corpo di spedizione italiano (Csir) da inviare al fronte russo. Quando venti giorni dopo, il 22 giugno, la Germania scatenò l’operazione «Barbarossa», l’Italia di Mussolini era al suo fian-co, come Finlandia, Ungheria e Romania. Nel complesso la Ger-mania schierava 190 divisioni21.

Un telegramma aveva annunciato a Mussolini l’accettazio-ne, da parte tedesca, del Csir come rappresentanza italiana nella guerra russo-tedesca; si preannunciava, inoltre, l’arrivo di una lettera personale del Führer al duce. Questa fu consegnata a Ciano dal consigliere d’ambasciata tedesco a Roma all’alba del 22 giugno e subito recapitata a Mussolini. Ciano notificò la di-chiarazione di guerra all’ambasciatore sovietico, che riuscì a reperire solo verso mezzogiorno e mezzo – «poiché lui se ne era andato candidamente a fare il bagno a Fregene»22. L’ambascia-tore sovietico accolse «la comunicazione con un’indifferenza abbastanza ebete, ma ciò è nella sua natura. Ripeto la comuni-cazione brevemente, senza parole inutili. Il colloquio è durato due minuti e, nella sua drammaticità, è stato insignificante»23. Del tutto ignara degli eventi sembrava essere la rappresentanza italiana a Mosca, come risulta dagli appunti dell’ambasciatore Rosso di San Secondo24.

3. L’allestimento e le operazioni del Csir

A poco meno di un mese dalla dichiarazione di guerra, il 10 luglio 1941, partirono dall’Italia 216 vagoni ferroviari diretti a est.

gene-rale Giovanni Messe25, contava 62.000 uomini, distribuiti nelle divisioni di Fanteria «Torino» e «Pasubio» e nella divisione «Celere», formata da un reggimento di Bersaglieri, due reggi-menti di Cavalleria e da quattro battaglioni di Camicie nere. Il Csir comprendeva anche 83 velivoli di cui 51 apparecchi da caccia, 21 da ricognizione e 10 da trasporto, e il XXX raggrup-pamento d’artiglieria di Corpo d’Armata26. L’Artiglieria conta-va 220 pezzi anticarro calibro 47 e 65 d’accompagnamento, mor-tai, mitragliere contraeree, 148 bocche da fuoco fra cui 16 pezzi antiaerei da 75/46. Il Csir aveva in dotazione 5.500 automezzi, di cui una parte destinata ai servizi e la restante capace di tra-sportare una delle due divisioni di Fanteria. I mezzi corazzati ammontavano a un solo battaglione di 60 carri M13 da tre ton-nellate, assolutamente inadeguati di fronte ai T34 sovietici o rispetto a quelli in dotazione dei tedeschi.

A cavallo di luglio e agosto il Csir si ritrovò distribuito nelle zone a est e ovest dei Carpazi, rispettivamente in Romania e in Ungheria orientale, e fu inquadrato nell’11a Armata tedesca. A metà agosto la divisione «Pasubio» intervenne per prima nelle azioni di guerra a fianco dei tedeschi, annientando le forze so-vietiche rimaste tra il Dnepr e il fiume Bug. Dopo aver ricevuto il compito di mantenere un settore sul Dnepr – con l’impiego della «Pasubio» e della 3a «Celere» –, le truppe della divisione «Torino», giunte praticamente a piedi dalla Romania, si ricongiunsero con il resto del Csir e parteciparono all’azione di accerchiamento dei sovietici, culminata a Petrikovka. Il Csir, quindi, assunse la difesa di un fronte lungo 150 chilometri, un compito che sarebbe durato ben poco in quanto in ottobre la situazione già volgeva a favore delle truppe tedesche, mentre l’Armata Rossa cedeva, dopo la caduta di Kiev, in Ucraina me-ridionale. Nonostante la scarsità dei mezzi a disposizione, il com-portamento delle truppe italiane fu encomiabile: alla fine di ottobre queste avevano conquistato il bacino del Donec e si attestavano nella zona di Stalino, importante centro siderurgico e carbonifero. Dopo la battaglia di Natale (25-30 dicembre 1941) – che vide il Csir rispondere all’attacco di sei divisioni sovietiche su Stalino – iniziò una fase difensiva.

I tedeschi ripresero l’iniziativa in questo settore solo nel luglio 1942, quando anche il Csir partecipò alle operazioni che, con un’avanzata decisiva di 500 chilometri, portarono l’esercito in-vasore sino al fiume Don.

Molto probabilmente furono anche i successi iniziali del Corpo di spedizione italiano in Russia a far credere a Mussolini che la campagna avrebbe volto a favore degli eserciti dell’Asse; e a impedirgli di tenere nel giusto conto le gravi carenze del-l’esercito italiano. Dal punto di vista logistico e nell’ambito di una guerra lampo, così come era stata programmata nel piano «Barbarossa», e per un territorio così vasto, nel quale le forze avrebbero dovuto operare, era necessario l’impiego di unità corazzate e completamente motorizzate, invece la qualifica «autotrasportabile» per la fanteria italiana era puramente fitti-zia giacché, sebbene essa fosse addestrata al trasporto, non vi erano i mezzi sufficienti27.

La diversità degli automezzi utilizzati (ben sette ditte: Fiat, Alfa, Lancia, Isotta Fraschini, Bianchi, Om e Spa) rendeva pro-blematica la distribuzione dei pezzi di ricambio, che per lo più giacevano nei magazzini a circa 400 chilometri dalle linee di combattimento. Mancava il liquido antigelo e, prima di partire, era necessario riscaldare l’olio con il rischio di provocare l’in-cendio del veicolo; possiamo immaginare cosa significasse far partire un automezzo in caso di attacco improvviso. I mezzi a disposizione erano completamente inadatti ad affrontare il gelo della steppa russa: si dovette ricorrere all’intervento di tecnici della Fiat per riparare le testate degli autocarri 626 e 666 incri-nate dal gelo. La scarsità di carburante costituì un altro grosso problema. Vi era anche una mancanza di accordi precisi fra la parte tedesca e gli italiani: i tedeschi avrebbero dovuto fornire il carburante e, nella convinzione che gli alleati disponessero più di nafta che di benzina, i Comandi italiani avevano stabilito che venissero inviati in Russia automezzi a nafta, che rimasero senza carburante poiché i tedeschi disponevano di benzina.

Era difficile, se non impossibile, che l’armamento anticarro italiano potesse sfondare un carro T34, il più usato dall’Armata Rossa. Come, d’altra parte, non erano in grado di competere con le armi automatiche in dotazione dei sovietici i vecchi fucili modello ’91, o le mitragliatrici che spesso si inceppavano, essen-do inadatte al clima russo.

Il vestiario era un altro punto debole del Csir: basti pensare che l’equipaggiamento invernale di base era quello risalente alla guerra del 1915-18, che fu una guerra di posizione e non preve-deva marce come quelle che avrebbero dovuto sopportare i soldati in Russia, né un’estensione di territorio qual era lo spazio

scon-finato delle pianure russe. Le sentinelle avevano in dotazione un paio di stivaloni in tela imbottita con suole di legno chiodate, che rendevano quasi impossibili i movimenti. Lo stesso vale per il cappotto di pelliccia, che rendeva impacciati i soldati che preferivano non indossarlo. Le scarpe dei fanti, di pelle di vitel-lo, erano di buona fattura – indice di ciò è il triste fatto che sono state rinvenute per lo più intatte nelle fosse comuni presso i campi di prigionia russi –, ma assolutamente inadatte per cam-minare nella neve: erano le stesse che i soldati utilizzavano per le marce in Italia!

Al contrario, i soldati sovietici avevano in dotazione i famosi

valenki28 – usati ancora oggi –, stivaloni in feltro robustissimo, ben isolanti, la fufajka – un giubbotto imbottito trapuntato – o il cappotto e i colbacchi. Come copricapo al soldato italiano toccava invece la bustina e, per l’inverno, il passamontagna, che si copriva sistematicamente di una patina di ghiaccio, creata dal vapore congelato della respirazione. Le tute mimetiche, infine, erano in dotazione solo ai Comandi superiori e al gruppo scia-tori del battaglione «Monte Cervino».

L’elenco degli indumenti e dei materiali in dotazione delle truppe italiane per la stagione invernale del 1942 indica quanto fosse approssimativo l’equipaggiamento dei nostri soldati; di-mostra inoltre che l’abbigliamento predisposto era più indicato per gli inverni italiani che per quelli russi29.

Nel giugno 1942 il comando del Csir inviò allo Stato Mag-giore a Roma alcune indicazioni per migliorare l’equipaggia-mento invernale30.

Dopo il promemoria del Comando Supremo del Csir, l’in-tendenza dell’8a Armata (l’Armir, che sarebbe partita nel luglio 1942) definì la Dotazione di indumenti e materiali per la stagione

invernale 1942. Sin dalla fine di agosto, le dotazioni di

equi-paggiamenti invernali nei magazzini di commissariato dell’in-tendenza Armir potevano considerarsi discrete31, sebbene man-cassero ancora la metà delle coperte da campo, oltre la metà di cappotti con pelliccia e poco più di un quinto degli scarponi. In realtà la Direzione generale del Servizio di commissariato mili-tare non riuscì a soddisfare tutte le consegne (soprattutto quelle dei cappotti di pelliccia) entro settembre, così come aveva pro-messo al duce.

Gli indumenti di lana furono consegnati alle truppe dell’Armir solo a metà novembre, quando l’inverno russo era iniziato da

oltre un mese e il termometro aveva già segnato –23°. Il 15 no-vembre solo il trenta per cento delle truppe in linea disponeva del cappotto di pelliccia. «Alla data del 30 novembre 1942 i magazzini avanzati di commissariato avevano distribuito solo 110.000 cappotti con pelliccia o da scolta, e quelli arretrati 6.500 al 18 novembre 1942. Decine di migliaia di cappotti e altro materiale rivestito di pelliccia rimanevano inutilizzati nei depo-siti, mentre al fronte le truppe dovevano affrontare i –20–30°»32. Le responsabilità maggiori delle inadempienze e delle di-sfunzioni nella distribuzione degli indumenti e dei materiali vanno attribuite ai comandi operativi più elevati al fronte, il generale Gariboldi, comandante dell’Armir, e il responsabile dell’Inten-denza dell’8a Armata, i quali distribuirono con eccessiva e col-pevole parsimonia gli equipaggiamenti invernali giacenti nei magazzini33. I magazzinieri eseguivano ligi il loro dovere e gode-vano, si rassicuravano nel vedere impilati, classificati, catalogati i materiali e gli indumenti, i rotoli di filo spinato, i badili, le scarpe e i cappotti. Non si trattò di sabotaggio o di tradimento, ma dello spirito di economia, tipico dei servizi logistici dell’eser-cito italiano, e di una vera e propria scelta, dettata dalla convin-zione che la guerra sarebbe stata più lunga del previsto, che si sarebbe andati incontro a un inverno di stasi delle operazioni belliche, e che quindi sarebbe stato più opportuno risparmiare materiali di facile deterioramento.

4. L’Armir

Visto il successo iniziale delle operazioni, per evitare che vi fosse un eccessivo sbilanciamento nel numero delle truppe a favore dei tedeschi e rafforzare la presenza italiana nella guerra di conquista, Mussolini decise di inviare in Russia un intero Corpo d’Armata. Il 9 luglio 1942 il Csir venne inquadrato nell’8a Armata italiana, l’Armir (Armata italiana in Russia) come XXXV Corpo d’Armata.

L’unico a dichiararsi contrario a questa decisione fu il gene-rale Messe, comandante del Csir – che sarà rimpatriato il 1o novembre 1942. Conoscendo bene sia la situazione sul fronte orientale, sia le condizioni dell’esercito italiano, e non sottova-lutando le capacità dell’Armata Rossa, Messe sconsigliò di in-viare altri uomini sul fronte orientale.

Nella relazione inviata al Comando Supremo il 4 maggio 1942, il generale espresse chiaramente le sue perplessità sul progetto di aumentare l’impegno italiano in Russia, di cui era venuto a conoscenza. Anche se restava «perfettamente scono-sciuta la fisionomia» che avrebbe dovuto «assumere la prossima campagna» nello scacchiere russo, e nell’attesa di conoscere tutti gli elementi in proposito, il generale si sentiva in dovere di mettere al corrente il Comando Supremo «della situazione attuale» delle truppe del Csir, «per quel conto che esso crederà di tenerne»34. Il quadro che emerge dalla sua relazione è estremamente nega-tivo: Messe parla di «impegno estremo delle truppe, profonda-mente stanche», dotate di un equipaggiamento invernale che per una parte del lungo inverno russo era stato incompleto.

A proposito dell’inverno russo – spiegava Messe – io non so fino a che punto la reale portata della sua influenza logoratrice possa essere apprezzata da chi non era presente. La mancanza di fatti di grande rilievo potrebbe indurre ad attribuirgli una fisionomia incolore. Ma non è così. Si può pensare ad una specie di letargo ed è stata invece una grande, terribile e dura prova, che ha profondamente scavato il fisico e turbato lo spirito, e che è stata superata con successo soltanto in virtù di una incessante abnegazione silenziosa35.

Ma l’aspetto più allarmante era costituito dal fatto che c’era stato un grave ritardo nell’affluenza di nuove forze; scarsa o nulla era quindi la possibilità data alle truppe del Csir di rinfran-carsi; il reintegro degli armamenti e di tecnici era stato effettua-to per alcune voci, ma non era staeffettua-to completaeffettua-to; la situazione dei trasporti era critica36. In sostanza, dopo i dieci mesi di impegno (dal luglio 1941) il Csir era stremato e bisognava assolutamente dare alle truppe il tempo di ristorarsi. Infine, sottolineava Mes-se, lo sforzo degli italiani non reggeva il confronto con gli alleati tedeschi, che erano «ugualmente provati da dieci mesi di duris-sima lotta ininterrotta», ma, come riconosceva Messe, «hanno dei mezzi che noi non abbiamo»37.

Nel maggio 1942, dunque, la valutazione di Messe sull’anda-mento delle operazioni del Csir in Russia era estremamente cri-tica; solo due mesi prima, invece, il 5 marzo e successivamente il 24 marzo, il generale si era dimostrato più ottimista sui risul-tati ottenuti e sulle condizioni della truppa38. Tale cambiamento va imputato probabilmente proprio all’aver appreso che Mussolini intendeva aumentare l’impegno italiano sul fronte

orientale. Quello che Messe scrisse al Comando Supremo, e che Mussolini avrebbe letto e ignorato, costituiva un chiaro avviso e il suggerimento indiretto di rinunciare all’iniziativa.

Nonostante l’avvertimento di Messe, venne dunque costituita un’armata di 229.000 uomini sotto il comando del generale Italo Gariboldi.

Le nuove unità arrivarono in Russia tra il luglio e l’agosto 1942 e comprendevano: il Csir, inquadrato con le sue divisioni come XXXV Corpo d’Armata, e in più il raggruppamento Ca-micie Nere «3 gennaio»; le divisioni del Corpo d’Armata alpino «Cuneense», «Tridentina» e «Julia»; le divisioni di fanteria «Cosseria», «Ravenna», «Sforzesca» e «Vicenza» e il raggrup-pamento Camicie Nere «23 marzo» (costituenti il II Corpo d’Ar-mata); altre unità direttamente dipendenti dal Comando: il bat-taglione sciatori «Monte Cervino», il raggruppamento a cavallo costituito dai Lancieri di Novara e dal Savoia Cavalleria.

La gran parte dei soldati partì senza convinzione e motiva-zioni precise; molti di loro, tra l’altro, erano appena rientrati dall’Albania. In diverse stazioni della penisola molti militari in partenza per il fronte orientale manifestarono contro l’interven-to in Russia39.

Anche per l’Armir si riproposero gli stessi problemi che aveva dovuto affrontare il Csir. Per mancanza di automezzi, su tre Corpi d’Armata, il II e il Corpo d’Armata alpino avevano la Fanteria costretta a spostarsi a piedi, invece il XXXV aveva solo una divisione priva di automezzi. L’aumento dei pezzi di arti-glieria ne complicò il trasporto. L’armamento individuale, infi-ne, non era cambiato rispetto alla spedizione del Csir40.

Il generale Roberto Lerici, comandante della divisione «To-rino», quando più tardi stese la relazione sulla ritirata, dopo aver lodato il comportamento della sua divisione che si era sa-crificata ed era «caduta con onore», non mancò di fare alcune considerazioni sull’andamento generale della campagna di Rus-sia. Per quanto riguardava gli aspetti puramente logistici, egli faceva notare in primo luogo la totale mancanza di cavalli – in dotazione invece ai tedeschi –, che avrebbero potuto trainare i feriti durante la ritirata; poi «la mancanza di cucine mobili, ippotrainate, non ha consentito ai nostri soldati di beneficiare, come i tedeschi, di bevande calde – sia pure solo acqua – quando l’organismo ne avrebbe avuto bisogno»41. Inoltre «Il nostro ve-stiario ed equipaggiamento si è dimostrato difettoso in

confron-to di quello tedesco che imitando, giustamente, gli usi locali, assai meglio risponde alle esigenze di queste regioni»42.

Un altro aspetto, non meno preoccupante, riguardava l’impre-parazione dei soldati:

Quale generale debbo invece con tutta franchezza dire che quanto ho veduto nei passati giorni mi ha fornito la riprova della insufficiente preparazione dei nostri soldati alla guerra. Anche la maggior parte dei quadri […] hanno dimostrato la loro imperizia, la loro impreparazione morale e tecnica a saper far fronte agli eventi nei momenti difficili. Si sono pertanto avuti atti singoli di valore, è vero. Come pure si sono visti impeti di masse. Ma il tutto caotico, quarantottesco, con molte grida e risultati che debbo qualificare modesti se messi in relazione alle moltis-sime perdite43.

E all’impreparazione delle truppe si aggiungevano gli errori dei comandi. A proposito dei vincoli organici tra i reparti, che nelle divisioni «Torino» e «Pasubio» avevano ceduto troppo presto, il generale faceva notare che

la causa prima della loro troppa affrettata disorganizzazione in questa circo-stanza va ricercata nell’avvicendamento. Se l’aver dovuto avvicendare gli uomini anziché le unità (come sarebbe stato desiderabile per ovvie ragioni) è stato un male, l’aver dovuto effettuare lo scambio degli uomini nelle unità mentre erano impegnate in linea è stato un male ancora peggiore44.

A tutto ciò si aggiunse il problema di dover coprire un fronte lunghissimo. Secondo gli ordini impartiti dai Comandi tede-schi, a ciascuna divisione dell’Armir fu affidato un fronte di circa trenta chilometri – la «Celere» era dislocata su una linea di quaranta chilometri – pur sapendo che, in caso di difesa a ol-tranza, il fronte da occupare non dovrebbe superare i sei-otto chilometri. La tattica dei tedeschi impose una «linea rigida» di difesa sul fiume, impedendo di attestarsi su alture, cosa che avrebbe permesso una miglior difesa, e il dislocamento su un fronte così ampio diluì pericolosamente le truppe, facendo sì che tutti gli uomini fossero impegnati in prima linea e che alle loro spalle non ci fossero riserve.

L’impiego del Corpo degli alpini in quelle condizioni, con i loro muli e con i loro obici, spesso risultò inspiegabile agli stessi soldati. Inizialmente si era parlato di impiego degli alpini sul Caucaso, come era naturale per un Corpo di montagna e come avevano richiesto gli alleati tedeschi; poi il generale Gariboldi

richiese per la zona del Don tre Corpi d’Armata e non due, e il 18 agosto 1942 Mussolini dispose l’invio delle divisioni alpine sul Don: la «Tridentina», che era già in marcia verso il Caucaso, ricevette l’ordine di deviare. Secondo gli ordini, le tre divisioni alpine dovevano attraversare a piedi l’Ucraina fino al Don e schierarsi sulla riva del fiume. L’impiego degli alpini in quelle condizioni – fecero notare gli stessi comandanti del Corpo45 – non avrebbe permesso di sfruttare al meglio le loro capacità e li avrebbe condotti a un massacro sicuro.

L’offensiva sovietica dell’agosto 1942 dimostrò quanto fos-se errato il dislocamento delle forze su un fronte così lungo: la «Sforzesca» si ritrovò a dover arginare un’ondata offensiva, condotta dalla sola fanteria sovietica, che aveva lo scopo di crea-re una testa di ponte sulla sponda tenuta dagli italiani. Se i russi avessero attaccato direttamente con i mezzi corazzati – di cui in quel momento non disponevano perché dislocati a oriente – l’offensiva si sarebbe conclusa quella stessa estate. La contrap-posizione delle forze era impari: basti pensare che le divisioni sovietiche erano ternarie, cioè composte da tre reggimenti di fanteria, ciascuno con tremila uomini combattenti, mentre quel-le italiane erano binarie, con reggimenti di milquel-leduecento uomi-ni; il resto era costituito dai servizi.

Con la «prima battaglia difensiva del Don» l’esercito sovie-tico si insinuò fra l’8a Armata italiana e la 6a tedesca, che assedia-va Stalingrado sotto il comando del generale Friedrich von Paulus. Tale mossa strategica aveva lo scopo di alleggerire la pressione delle forze tedesche su Stalingrado. Pur riuscendo a respingere l’offensiva, la «Sforzesca» non poté evitare che i sovietici stabi-lissero una estesissima testa di ponte oltre le linee nemiche. Come molti studiosi del tema hanno affermato, la «prima battaglia difensiva del Don» non fu di alcun insegnamento per i Comandi italiani e a dicembre, nella «seconda battaglia difensiva del Don», si ripeté, con esiti catastrofici, lo stesso copione.

5. L’attacco sovietico e la ritirata

Nell’ottobre 1942 l’Armata italiana aveva occupato una posizione definitiva, tra l’Armata ungherese alla sua sinistra e quella rumena alla sua destra; a est dell’Armata rumena, la 6a Armata tedesca continuava l’assedio su Stalingrado.

La grande offensiva invernale dell’Armata Rossa, che decise le sorti della guerra sul fronte orientale, si svolse in tre fasi di cui la prima ebbe inizio a metà novembre.

Alla fine del mese i sovietici travolsero inizialmente l’Arma-ta rumena, accerchiando quindi l’Armal’Arma-ta di von Paulus a Stalingrado. L’Armata italiana fu completamente annientata con un attacco, denominato «Operazione Piccolo Saturno», che ebbe inizio l’11 dicembre. Il 14 dicembre l’esercito sovietico sfondò le linee italiane nel settore fra la «Cosseria» e la «Ravenna», a ovest, e nel settore della «Celere» più a est. L’offensiva venne condotta dai sovietici con una superiorità di forze schiacciante: il rapporto era di sei a uno per uomini e artiglierie, e contro i 750 carri armati sovietici l’Armir poteva contare su 47 carri tede-schi46.

L’attacco sovietico fu sferrato in maniera rapida e travolgen-te: basti pensare che solo tre giorni dopo l’attraversamento del Don, l’Armata Rossa occupava la zona di Millerovo, a cento chilometri a sud del fronte.

Nella terza fase, a metà gennaio 1943, i sovietici irruppero a nord, attraverso l’Armata ungherese, sfondando al contempo la debole linea di difesa allestita dai tedeschi a sud delle divisioni alpine, che vennero a trovarsi così completamente accerchiate. Questa terza ondata era iniziata il 14 gennaio e il 19 le truppe dell’Armata Rossa occupavano già Valujki, situata a 140 chilo-metri alle spalle del Corpo d’Armata alpino.

Dopo aver sbaragliato le prime linee, l’Armata Rossa travol-se le retrovie annientando i travol-servizi, scompaginando i collega-menti con i Comandi superiori e tra gli stessi reparti, bloccando i rifornimenti, creando caos fra le truppe. I reparti che erano riusciti a scampare all’attacco rimasero senza viveri, munizioni e direttive. Molti erano gli sbandati che, privi di qualsiasi rife-rimento, finivano nelle sacche e catturati. La manovra di accerchiamento dell’Armata Rossa impose l’immediato sposta-mento della «Julia» dalla linea fortificata – che aveva allestito con tanta fatica sulle rive del Don – più a sud, oltre la «Cuneense», insieme a reparti tedeschi allestiti d’urgenza, in modo da creare un cordone difensivo che ritardasse l’accerchiamento delle altre divisioni alpine. La nuova linea era precaria in quanto il terreno brullo e gelato non dava la possibilità di costruire trincee e fortificazioni, né d’altra parte i sovietici dettero il tempo per farlo, visto che attaccavano giorno e notte.

Con la terza fase della loro offensiva i sovietici erano così riusciti a prendere alle spalle il Corpo d’Armata alpino, senza però investirlo direttamente. Le truppe della «Julia», della «Tridentina», della «Cuneense» e della «Vicenza» dovettero aprirsi la strada verso ovest combattendo per ben quindici chi-lometri, cercando di sfuggire all’accerchiamento prima che le puntate delle truppe corazzate sovietiche fossero integrate e sostenute dalle divisioni di fanteria.

L’aspetto più terrificante dell’attacco sovietico fu rappre-sentato dalla tattica adottata dai Comandi dell’Armata Rossa, che non si preoccupavano di risparmiare vite umane. Di questo vi è ampia testimonianza nelle memorie dei reduci: i soldati russi venivano mandati letteralmente al macello; gli assalti venivano eseguiti senza risparmio di uomini che si lanciavano sulle trin-cee, cadevano e subito venivano rimpiazzati dalle file che segui-vano47.

Le truppe italiane, inoltre, ben poco potevano contro gli attacchi dei carri armati sovietici, dal momento che i pezzi anticarro erano quasi inesistenti. L’avvicinarsi del rullio stridu-lo dei cingoli generava panico fra le truppe, che cercavano di-speratamente di salvarsi o si difendevano alla meglio con i fucili. La ritirata del Corpo d’Armata alpino, sotto certi aspetti, fu più dura rispetto a quella della Fanteria perché all’inizio del ripiegamento le unità alpine erano più salde e resistettero con maggior ostinazione.

Le truppe russe si consolidano attorno al Corpo d’Armata Alpino con l’evidente intento di soffocarlo in una morsa senza uscita. La divisio-ne di Fanteria «Vicenza», venuta in Russia con compito di presidio e inserita poi nello schieramento alpino, ha ben scarsa capacità offensiva; fra le tre divisioni del Corpo d’Armata Alpino, la «Tridentina» e la «Cuneense» sono in buona efficienza perché fino a ieri non si sono mosse dai rifugi sul Don e, nonostante che i russi nei giorni scorsi le abbiano attaccate, mantengono in armi circa sedicimila uomini ciascuna; la «Julia» invece è stata logorata nelle trincee di Novo Kalitwa, purtroppo abbiamo uomini e muli provati, feriti e stanchi, scarse armi, più scarse munizioni e poche slitte; siamo soltanto dodicimila. [...]

Non siamo tuttavia i soli ad essere rimasti rinchiusi nella sacca [...] Sono presenti anche settemila tedeschi con molte slitte, qualche carro armato, vari automezzi cingolati e qualche cannone anticarro e semovente, ma con scarsissime munizioni; esistono inoltre settemila fra rumeni e sbandati di varia provenienza. [...]

nella sacca e tra questi gli italiani sono circa settantamila, ma purtroppo le uniche forze ancora in grado di sostenere il combattimento sono quelle del Corpo d’Armata Alpino, qualche altro piccolo reparto italiano e una metà del contingente tedesco48.

Le truppe italiane, dunque, avevano un motivo in meno di sentirsi umiliate, dal momento che anche quello che si riteneva l’esercito più potente del mondo era finito accerchiato a Stalingrado e bloccato nella stessa sacca in cui si trovavano gli alpini. Del resto, e non a caso, facendo riferimento all’attacco nazifascista contro l’Urss, il Comando Supremo dell’Armata Rossa si espresse a proposito dei soldati italiani: «soltanto il Corpo d’Armata alpino deve ritenersi imbattuto sul suolo di Russia»49.

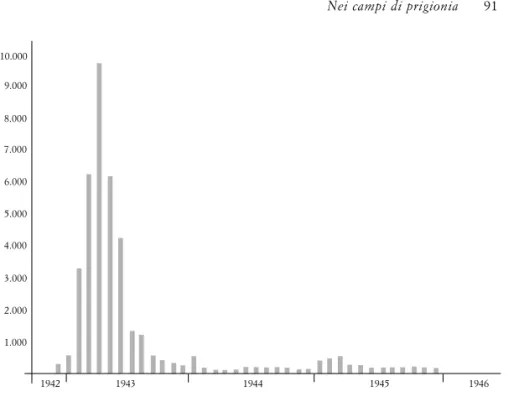

Le due fasi dell’offensiva invernale sovietica che interessa-rono gli italiani fuinteressa-rono catastrofiche per l’Armir, che in soli quarantacinque giorni subì il salasso di circa novantacinquemila uomini, lasciati morti o vivi in mano ai russi e riportò a casa trentamila tra feriti e congelati. L’Armir inoltre lasciò in mano al nemico tutte le artiglierie (circa mille cannoni), tredicimila automezzi, ventimila muli e tutti gli altri materiali50.

La ritirata fu un’esperienza terribile. Gli episodi che vi si ve-rificarono, narrati nelle decine e decine di memorie dei reduci, rivelano reazioni disperate, anche inumane, dettate dall’istinto di sopravvivenza. Il gelo, la fame e la spossatezza per la lunga marcia trasformavano gli uomini, «e siccome non pareva disumano che gli uomini si giocassero la vita per una scorza di patata, non era infrequente che dai panni sordidi e ghiacciati spuntasse all’im-provviso, barbarico, il luccichio dei coltelli. Man mano che la marcia li inoltrava nell’inverosimile, i camminatori dovevano lot-tare sempre più aspramente contro primordiali feroci istinti»51.

Molti, piegati dalla lunga marcia, si arrendevano al freddo e cadevano avvolti in una specie di torpore, che preludeva alla morte. Per gli altri soccorrerli avrebbe significato subire la stes-sa sorte, quindi si proseguiva, cercando di non restare indietro rispetto alla colonna che avanzava e di non prestare orecchio al richiamo di chi si era fermato e, con le poche forze rimaste, chiedeva aiuto o annaspava nella neve per risollevarsi52. Così ricorda quei difficili momenti il cappellano don Carlo Gnocchi che, al seguito del generale Reverberi, comandante la divisione «Tridentina», fu uno dei pochi a uscire dalla sacca:

In quei giorni posso dire di aver visto finalmente l’uomo. L’uomo nudo; completamente spogliato, per la violenza degli eventi troppo più grandi di lui, da ogni ritegno e convenzione, in totale balia degli istinti più elementari paurosamente emersi dalle profondità dell’essere. Ho visto contendere il pezzo di pane o di carne a colpi di baionetta, ho visto battere col calcio del fucile sulle mani adunche dei feriti e degli estenuati che si aggrappavano alle slitte, come il naufrago alla tavola di salvezza; ho visto quegli che era venuto in possesso di un pezzo di pane, andare a divorarselo negli angoli più remoti, sogguardando come un cane, per timore di doverlo dividere con gli altri; [...] ho visto un uomo sparare nella testa di un compagno che non gli cedeva una spanna di terra nell’isba per sdraiarsi al suo posto a dormire53.

Nel corso della ritirata, le divisioni italiane si andarono gra-dualmente assottigliando, anche a causa dei numerosi combat-timenti che dovettero sostenere contro le truppe sovietiche le quali, spesso, aspettavano le unità in ripiegamento nei villaggi dove si dovevano necessariamente fermare54.

Fino a oggi nella pubblicistica sulla campagna di Russia si è accreditata la versione secondo cui l’alta mortalità tra le unità dell’Armir sia da attribuire alla lunga ritirata, alle battaglie con le unità sovietiche, alle condizioni climatiche proibitive e all’ab-bigliamento scadente per il clima russo. Questa spiegazione è attendibile, ma parziale. In realtà, come si evince dalla relazione dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito55, la se-conda offensiva del Don fu caratterizzata da scarsi combatti-menti: la «Tridentina» fu una delle poche divisioni a essere impegnata in lunghe battaglie; la «Julia» e la «Cuneense» furo-no costrette a coprire la ritirata e accerchiate. La stessa sorte toccò alla «Torino», imbottigliata in una conca, alla mercé delle truppe russe che avevano occupato le alture circostanti. La maggior parte delle forze dell’Armir, ormai allo sbando e senza munizioni, combatterono nel tentativo disperato di superare lo sbarramento nemico e caddero nelle mani dell’Esercito sovietico.

Dalla cattura all’internamento

1. La cattura

Il momento della resa, che poteva rappresentare per molti la fine di tanta tensione e della costante paura di finire sotto i colpi del nemico, fu l’inizio di una vera e propria tragedia. Certamen-te, i vinti non immaginavano ciò che li aspettava: la cattura era infatti per i sovietici il momento in cui trovavano sfogo l’odio e l’esasperazione accumulati, specialmente se nel corso della bat-taglia avevano avuto molte perdite.

La pressante azione di propaganda impostata da Stalin con-tro i «predatori fascisti»1 e le atrocità commesse dai nazisti nei territori occupati avevano alimentato forti sentimenti di odio, rinfocolati anche dai fatti che si verificarono durante la ritirata: le isbe saccheggiate dai tedeschi alla ricerca di cibo; gli abitanti spesso malmenati o uccisi; i partigiani passati per le armi così come i soldati fatti prigionieri, in special modo i carristi2.

Ciò spiega perché, al momento della cattura, molti tedeschi e in alcuni casi anche ufficiali italiani vennero fucilati seduta stante. Da parte sovietica, comunque, non ci fu alcun ordine superiore che autorizzasse i soldati o i partigiani a compiere tali esecuzioni sommarie. Al contrario, riguardo al trattamento da riservare ai prigionieri il Consiglio dei commissari del popolo (Snk) aveva emanato un decreto che vietava di:

a) offendere i prigionieri e avere nei loro confronti un

comporta-mento violento;

b) prendere nei confronti dei prigionieri di guerra misure di

coerci-zione e di minaccia per ottenere da loro informazioni sulla condicoerci-zione del loro paese in ambito militare o in altri campi;

e altri oggetti di uso personale, come anche documenti personali o ele-menti di riconoscimento.

Possono essere tolti ai prigionieri soldi e oggetti di valore per custo-dia e dietro rilascio di una ricevuta da parte dei funzionari competenti3.

Da una parte il decreto dimostra l’intento ufficiale di impor-re il rispetto dei prigionieri di guerra, dall’altra suggerisce come quei comportamenti che vengono vietati fossero normalmente praticati. La proibizione di confisca di «oggetti di uso persona-le» o di «elementi di riconoscimento» non era mai rispettata: al momento della cattura i prigionieri venivano sottoposti a minuziose perquisizioni che si sarebbero ripetute durante le marce a opera delle guardie di scorta. Quando non trovavano più niente, si accanivano contro i prigionieri maltrattandoli. Tutto ciò che aveva un valore veniva requisito: temperini, orologi, penne stilografiche. «Alla spoliazione degli oggetti di valore, seguì quella di ogni altra cosa che costituisse curiosità e – quel che è più grave ove si pensi alle condizioni climatiche – anche degli oggetti di vestiario e delle calzature. Da prima furono presi gli stivali e le combinazioni di gambali e scarponi. Chi ne veniva privato rima-neva scalzo e poi si aggiustava come meglio poteva»4. Possiamo immaginare, essendo il periodo dicembre-gennaio, come il fur-to di scarponi e cappotti potesse equivalere a una sentenza di morte per congelamento o assideramento5.

Secondo una procedura non sempre standardizzata, i soldati venivano separati dagli ufficiali. «I più pensarono che questo ordine derivasse dal disegno di passare immediatamente gli uf-ficiali per le armi. Invece, nella quasi totalità dei casi, i soldati russi, abituati a considerare gli ufficiali dei paesi occidentali autentici rappresentanti del mondo capitalista, quindi proprie-tari dei mezzi di produzione e perciò ricchi, pensavano di trova-re indosso ad essi un più ricco bottino. […] Pensando di dover essere fucilati, questa operazione non procurò, in linea genera-le, quel dispiacere che deriverebbe in altre situazioni. Va rileva-to però, che i soldati subirono uguale sorte, destando subirileva-to la più viva attenzione l’orologio che una gran parte di essi portava al polso»6.

Esistono centinaia di testimonianze su quello che avvenne al momento della cattura che lasciano il lettore sgomento.

Ci sono due mongoli che frugano nelle tasche a due militari per volta; vedo una certa animazione contro coloro che stanno perquisendo, sento

uno sparo e vedo cadere il prigioniero assoggettato alla perquisizione. Chissà perché l’hanno ucciso? [...] sono annichilito dal terrore. Si sente un altro sparo, vedo un altro cadere a terra. [...] man mano che la fila si avvicina al punto di controllo mi accorgo che i mongoli sono ubriachi7.

Secondo i reduci, il comportamento più crudele verso i pri-gionieri era usato dai partigiani, sia uomini che donne, e dalla Cavalleria:

A Valuiki il 19 gennaio 1943, dei 45 uomini del Comando del 61o

Autogruppo, all’arrivo nel paese delle orde cosacche8 solo una decina

riuscirono a sganciarsi e a ritirarsi su Charkov. Circa 30, tra cui il mag-giore comandante del gruppo, furono catturati dai cosacchi, quindi spo-gliati e fucilati presso i loro automezzi. Gli altri cinque, fra cui il sotto-scritto, assistettero dalla finestra al massacro e verso sera furono catturati dai carristi9.

A Valuiki ci catturarono. Sono due mocciosi di quattordici anni in borghese, armati di parabellum. La voce è sicura e franca, da gente de-cisa, da uomini. Avanti verso una casa. Adesso siamo una cinquantina. Arrivano donne giovani sui 17/20 anni, partigiane, armate fino ai denti. Ci perquisiscono uno per uno. Via tutti gli orologi, gli anelli, i maglioni. All’alba ci portano in una grossa casa, forse un convento e lì un’altra rivista. Sul tardo pomeriggio ci radunano in cortile. Siamo circa duemila: italiani, tedeschi, ungheresi; i russi tutti ragazzini e ragazzine. I mocciosi picchiano, le ragazze sono tremende, sputano addosso. Ci consegnano all’esercito regolare e i soldati passano un’altra rivista e ci portano via quel poco di buono che ci è rimasto10.

La sera [del 19 gennaio], in una sosta, fummo catturati da reparti di fanteria e carri armati. Immediatamente i feriti e gli ammalati gravi, circa 150, furono fatti scendere dagli autocarri, ammassati presso una capanna e trucidati (prima mitragliati, poi schiacciati dai carri armati). Successi-vamente i soldati russi, entrati in un’izba dove si trovavano una ventina tra soldati e ufficiali gravemente feriti o congelati, li massacrarono e infine diedero fuoco all’izba stessa11.

Un trattamento riservato in molti casi ai feriti era all’appa-renza spietato; in realtà, anche quando erano caricati sui treni per essere trasferiti nei lager-ospedali, i feriti avevano scarsissime probabilità di sopravvivenza.

Con pochi superstiti cademmo prigionieri per esaurimento e man-canza di mezzi. Non appena catturati fummo invitati a sedere sulla neve, in fila per uno, fra un cordone di «parabellum». I carri armati

schiaccia-rono circa 35 alpini superstiti della compagnia, ormai disarmati e già prigionieri12.

Forza approssimativa della colonna prigionieri alle ore otto del gior-no 24 dicembre 1942: circa diecimila uomini, in maggioranza italiani, appartenenti alle varie divisioni. Fucilazione di ufficiali tedeschi e di alcuni italiani. Percosse, sputi da parte dei vincitori, sia agli ufficiali che ai soldati. Rapina degli oggetti personali... I nostri feriti che non potero-no abbandonare il campo di battaglia furopotero-no stritolati dai carri armati russi oppure fucilati13.

Va comunque sottolineato il fatto che si verificarono anche episodi di bontà da parte dei civili russi verso i prigionieri che, molto spesso, durante le soste nei villaggi, per avere un po’ di cibo poterono contare solo sulla generosità di qualche civile che dava loro patate o altro, nella speranza che il soldato di scorta non se ne accorgesse oppure lasciasse fare. Racconta ad esempio un reduce:

Durante la sosta in un villaggio […] da una casa una donna uscì con un secchio in mano, si guardò attorno furtiva e lanciò il contenuto verso di noi. Erano patate bollite che rotolarono sulla neve battuta fino ai nostri piedi14.

E un altro:

Busso a tre o quattro isbe, nessuno esce, nessuno si fa vivo. Mi infilo in un bunker in cerca di patate: nulla. Esco ed incontro una vecchia con una bottiglia di latte. È venuta incontro a me apposta per offrirmi il latte. Bevo, mi sento rivivere. Abbraccio la donna, la bacio e lei mi fa segno di sparire. Ha paura delle guardie15.

Infine non mancarono episodi di solidarietà anche da parte dei soldati delle scorte o di vigilanza nei campi: questi, sebbene più rari, meritano riconoscenza perché inaspettati in quel diffi-cile contesto. Ricorda don Enelio Franzoni, tenente cappellano della «Pasubio»:

Ci incolonnano per portarci al di là del Don. Con me c’è Zilli, Mangone e Damiani, catturati come me al «cappello frigio». Ci fanno camminare con le mani alzate. Incrociamo un reparto di Artiglieria russa e un capi-tano ci ferma. «Perché tenete le mani in alto? Mettetele in tasca!» Quello ci ha salvato le mani, io non avevo neppure i guanti.

orologio] e la penna stilografica ti do del pane» e mi fa intravedere da sotto il cappotto una pagnotta. Mentre allungo le braccia sconsolato, penso: ieri non ci hanno pensato due volte a portarmi via orologio, pen-na, portafoglio, perfino il fazzoletto da naso; oggi questo ingenuo mi darebbe del pane. Moscatelli mi dice: «Cappellano ieri ho salvato l’anello del matrimonio, fatti dare quel pane»16.

2. Le marce del «davaj» e i trasferimenti in treno

Nel dicembre-gennaio 1942-43, dopo la seconda battaglia difensiva del Don, l’Armata Rossa, del tutto impreparata, si tro-vò all’improvviso a dover gestire migliaia di prigionieri, i quali, così numerosi, rappresentavano un enorme fardello, un peso insostenibile che richiedeva l’utilizzo di scorte, di mezzi di tra-sporto e di cibo. Secondo le direttive dell’Nkvd, le truppe cat-turate andavano trasferite dalla zona delle operazioni verso l’in-terno nel più breve tempo possibile. A tale scopo i prigionieri furono costretti a intraprendere marce forzate per raggiungere le stazioni ferroviarie; duramente provati, alcuni feriti o già in stato iniziale di assideramento, si ritrovarono a percorrere la stessa strada della ritirata, ma questa volta verso nord-est. Que-ste marce, che come è noto furono dette marce del davaj (la parola «avanti!» veniva urlata ai prigionieri dai soldati della scorta), si protrassero per 7, 10, 20 e persino 25 giorni, e si effettuarono sotto la bufera e con sofferenze di ogni genere. Lungo il percorso, quanti cadevano estenuati dalla fatica veni-vano finiti a colpi di mitra.

Catturato a Valuiki il 28.1.1943 nella zona del Don e portato al cam-po di Krinovaia, con oltre 20 giorni di marcia nelle condizioni più dispe-rate, senza vitto sufficiente, con 40° di freddo, buttati di notte in capan-noni diroccati. Durante le marce di trasferimento, nella mia colonna sono morti per stenti e freddo o uccisi appositamente dai partigiani russi che ci accompagnavano, un 70% dei prigionieri17

.

Catturato sul medio Don il 22.8.42 e dopo una marcia di circa 600 Km; a piedi, con pessimo trattamento e con solo 250 grammi circa di pane al giorno, arrivato il 24.10.42 al campo di concentramento di Oranki18

. I prigionieri italiani e croati della colonna con me catturata, furono inviati a piedi. […] La marcia di trasferimento sino alla stazione ferrovia-ria di Mikajlovka, durò esattamente dal 22.12.42 al 10.1.43; i soldati