Rivista

18, 1 (2017)

All published articles are double-blind peer reviewed at least by two referees selected among high-profile scientists, in great majority belonging to foreign institutions. Reti Medievali Rivista è presente nei cataloghi di centinaia di biblioteche nel mondo e nelle principali banche dati di periodici, tra cui Arts and Humanities Citation Index®

e Current Contents®/Arts & Humanities di Thomson Reuters (già ISI).

RM Journal is present worldwide in the catalogues of hundreds of academic and re-search libraries and indexed in the main databases of journals, like Thomson Reuters Arts and Humanities Citation Index® and Current Contents®/Arts & Humanities

(for-mer ISI).

L’impaginazione del fascicolo è curata dallo studio editoriale Oltrepagina di Verona. The print version has been prepared by the editorial office Oltrepagina in Verona.

Reti Medievali – Firenze University Press ISSN 1593-2214

Interventi

1. Daniele Manacorda

A proposito dei 40 anni di «Archeologia medievale» in Italia

2. Mirco Modolo

Il dibattito sulla liberalizzazione della fotografia digitale in archivi e biblioteche quattro anni dopo l’appello di Reti Medievali

Saggi

3. Rossana Barcellona

Concili “nazionali” e sotterranee rivoluzioni. Agde 506, Orléans 511, Épaone 517

4. Rachel Stone

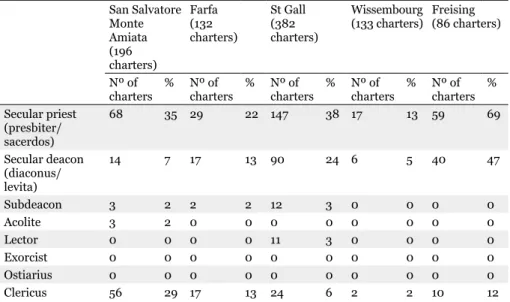

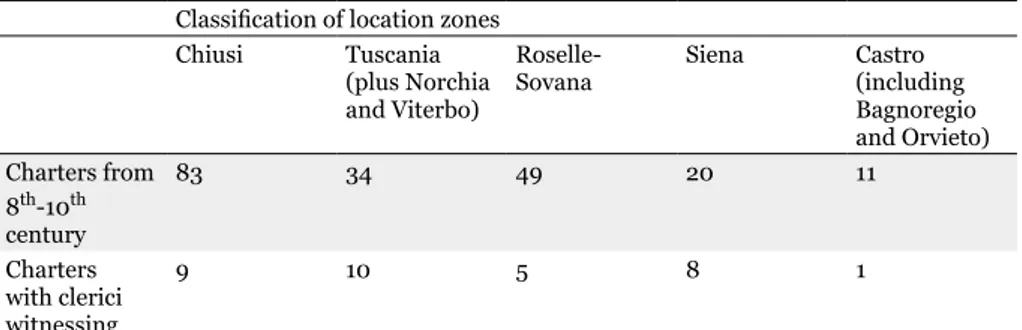

Exploring minor clerics in early medieval Tuscany

5. Tiziana Lazzari

La tutela del patrimonio fiscale: pratiche di salvaguardia del pubblico e autorità regia nel regno longobardo del se-colo VIII

6. Vito Loré

Sculdasci e gastaldi. Note sugli ufficiali minori nel princi-pato di Salerno nei secoli IX-XI

7. Giovanna Murano

«Ò scritte di mia mano in su l’Isola della Rocca». Alfabetiz-zazione e cultura di Caterina da Siena

Saggi in Sezione monografica

Dante attraverso i documenti. II. Presupposti e contesti dell’impegno politico a Firenze (1295-1302)

a cura di Giuliano Milani e Antonio Montefusco 8. Giuliano Milani Premessa 3 13 41 67 99 123 139 179

a Firenze ai primi del Duecento

10. Antonio Montefusco

La linea Guittone-Monte e la nuova parola poetica

11. Paolo Borsa

Identità sociale e generi letterari. Nascita e morte del soda-lizio stilnovista

12. Marco Grimaldi

La poesia della rettitudine. Sul rapporto tra canzoni morali e impegno politico in Dante

13. Lorenzo Tanzini

«Ardua negotia». Strumenti ordinari e straordinari nelle istituzioni fiorentine al tempo di Dante

14. Elisa Brilli

Firenze, 1300-1301. Compagni e Villani (con i loro lettori) a Santa Trìnita e il «cacciare con molta offensione» (If 6, 66)

15. Andrea Zorzi

Dante tra i Bianchi e i Neri

16. Davide Cappi

Dante e Dino interpreti della politica “popolana” di Firenze

17. Delphine Carron

Remigio de’ Girolami dans la Florence de Dante (1293-1302)

18. Piero Gualtieri

Oltre Bianchi e Neri. I rapporti fra Pistoia e Firenze negli anni della vita politica di Dante

19. Daniele Bortoluzzi

I rapporti diplomatici tra le città italiane alla fine del Due-cento: il caso di Bologna e Firenze

20. Giuliano Milani

Dante politico fiorentino

189 219 271 305 327 345 391 415 443 473 493 511

21. Boris Stojkovski

Serbian scientific institutions and medieval research Presentazione, Redazione, Referees

567 579

A proposito dei 40 anni di «Archeologia medievale»

in Italia*

di Daniele Manacorda

Il testo presenta alcuni dei principali interventi editi nel recente numero di «Archeologia medie-vale» dedicato ai 40 anni della rivista. Alla luce del contributo dato dall’archeologia medievale italiana al progresso degli studi storici e alle metodologie di ricerca archeologica, l’autore discu-te alcuni punti-chiave utili a conservare il tasso di innovazione della disciplina.

On forty years of Archeologia medievale in Italy: This article makes a review of some of the key

interventions published in the recent issue of Archeologia medievale dedicated to the fortieth anniversary of the magazine. In the light of the contribution made by Italian medieval archaeo-logy to the progress of historical studies and archaeological research methodologies, the author discusses some key points for preserving the rate of innovation of the discipline.

Medioevo; Italia; archeologia; storiografia. Middle Ages; Italy; Archaeology; Historiography.

Ho accettato volentieri l’invito a riflettere sulla storia della rivista «Ar-cheologia medievale» nel quadro dell’ar«Ar-cheologia nazionale, sui suoi rapporti con le discipline vicine e in fondo un po’ anche su noi stessi, anche se sono ov-viamente marginale a una rivista di cui conservo però gelosamente almeno i primi trenta volumi, perché mi sono sempre sentito un po’ come un compagno di strada, una persona non informata dei fatti, ma certo interessata. Fin da quando, era il 1975, parcheggiando a Siena davanti a Porta Romana, un Ric-cardo Francovich non ancora trentenne tirò fuori dal suo borsone il II volume

della rivista fresco di stampa, e nacque l’idea di recensirlo1.

* Il testo riproduce con qualche modifica l’intervento pronunciato il 9 aprile 2015 nella sede

dell’American University of Rome in occasione della presentazione di Quarant’anni di

Archeo-logia medievale in Italia. La rivista, i temi, la teoria e i metodi, a cura di Sauro Gelichi =

«Ar-cheologia medievale», numero speciale del 2014.

Nelle note sono riportati i titoli completi dei contributi del fascicolo via via discussi nel testo, con le relative indicazioni di pagina; qualora siano citati più di una volta, a partire dalla seconda citazione si menziona il solo cognome dell’autore.

1 Il primo numero della rivista, edita dalle Edizioni all’Insegna del Giglio di Firenze e giunta

oggi, nel 2017, al suo 43° numero, esce nel 1974 per le Edizioni CLUSF, senza indicazione di un

Ci eravamo appena conosciuti: lui giovane professore di una giovanissima materia e io ancor più giovane assistente, spaesato all’ombra di un grande Ma-estro. E Riccardo mi sembrava (era, di fatto, non solo per anagrafe) assai più grande di me. Lui le riviste le fondava, io ne approfittavo semmai per recensir-le: era per me una scusa per leggere e imparare. Ero ignaro che – sulla scia di quegli interessi stimolati da Riccardo – si stava preparando anche per me una imprevista stagione di studi medievali e moderni, che con la nuova disciplina mi avrebbe fatto stare in sintonia naturale, in particolare qui a Roma, dove si sarebbero cominciati a formare i miei primi collaboratori che saranno poi tra i suoi allievi migliori, come Alessandra Molinari.

Quella mia acerba recensione2, se aveva uno scopo, era di legittimare le

tematiche della neonata rivista (e della disciplina in generale) nella sua rivista cugina, i «Dialoghi di archeologia», diversissima per contenuti e approcci di ricerca, ma che aveva svolto alla fine degli anni ’60 quel ruolo di sasso nello stagno che «Archeologia medievale» avrebbe svolto nei ben più dirompenti anni ’70.

Qualche anno dopo Riccardo dette generosa accoglienza a un mio lungo,

giovanile articolo sull’archeologia italiana durante il fascismo3, che

risponde-va a un’altra delle aperture della rivista: ragionare sull’insieme delle archeolo-gie in una prospettiva storica, altrimenti priva di sedi nella paludata organiz-zazione pubblica dell’archeologia classica di allora, così come negli ambienti della preistoria, da sempre un po’ rinchiusi in una certa, forse perdurante autoreferenzialità.

Sappiamo quanto dobbiamo alla rivista per le sue aperture a tanti aspetti del sapere archeologico: di questo parlano molti contributi del quarantennale,

e in particolare Sauro Gelichi4, che in una prospettiva di lungo periodo si

in-terroga se ci sia stato nel corso del tempo un indebolimento di quella che chia-ma la “tensione fondante” degli anni iniziali. È naturale che ci sia stato (non si può essere adolescenti tutta la vita), ma lasciatemi dire anche che quel voler

«accostare articoli promettenti ed originali a molti lavori di ‘routine’»5, messo

a fuoco da Gelichi come indicatore di questo processo, più che una fase di stanchezza, mi sembra segnare invece il raggiungimento negli anni ’90 di una egemonia, misurata, con le sue stesse parole, dalla «necessità di trovare un punto di equilibrio tra le istanze di un certo movimentismo teorico e l’obbligo di dare voce alle espressioni più diverse che venivano qualificando sempre

di più la disciplina a livello nazionale»6. Innanzitutto dialogando con settori

rimasti inizialmente ai suoi margini, come quello dell’archeologia cristiana.

direttore, per cura di una redazione composta da Riccardo Francovich, Tiziano Mannoni, Diego Moreno, Massimo Quaini, Giovanni Rebora e Gabriella Maetzke.

2 Manacorda, Recensione. 3 Manacorda, Per un’indagine.

4 S. Gelichi, I quarant’anni di Archeologia medievale e l’archeologia in Italia negli ultimi

qua-rant’anni, pp. 11-20.

5 Ibidem, p. 18. 6 Ibidem, p. 16.

È il tema affrontato da Vincenzo Fiocchi Nicolai7, che ci aiuta a

compren-dere quanta acqua sia passata sotto i ponti dagli anni della fondazione (se-gnati, è vero, da tanta diffidenza, anche politica ed ideologica) fino agli anni ’90, quando l’archeologia delle chiese entrava ufficialmente tra gli ambiti della rivista, e il congresso della Società degli Archeologi Medievisti Italiani

acco-glieva una sessione dedicata ai “Luoghi di culto ed alle sepolture”8.

Quei dibattiti sembrano oggi preistoria, e solo il taglio storiografico dell’in-tervento di Fiocchi Nicolai ne giustifica un certo tono rivendicativo, frutto un po’ – lui mi perdonerà – di una sindrome da torcicollo, che tutti di tanto in tanto ci prende, e che invita piuttosto a guardare avanti, per compiacerci in-sieme con lui che l’archeologia delle chiese è diventato invece in questi ultimi anni un tema largamente frequentato, dal momento che si è capito – come sottolinea Fiocchi – il ruolo svolto dagli edifici di culto, nell’alto medioevo come già nella tarda antichità, come «luoghi dello spazio condiviso e

dell’in-terazione sociale»9. E al tempo stesso per interrogarci su quanto sia invece

poco utile continuare a ragionare in termini novecenteschi, come fa Fiocchi Nicolai, spiazzando il lettore, nelle sue conclusioni: «Se gli archeologici me-dievisti potranno contribuire – scrive – a tenere alta l’attenzione sui temi a loro familiari del rapporto chiese-insediamento, chiese-strutture economi-che e sociali, gli areconomi-cheologi cristiani potranno fornire il loro apporto per una comprensione più corretta e articolata degli insediamenti religiosi mediante

gli strumenti interpretativi tradizionali della disciplina»10 (comparazione fra

monumenti e fonti liturgiche e agiografiche, istituzioni ecclesiastiche, archi-tetture, iconologia, epigrafia...). Tutto chiaro: ma perché tornare a dividere quel che finalmente si è unito spezzettando l’archeologia nei suoi specialismi, e addirittura attribuendo metodi diversi alle sue diverse partizioni? A meno che non si voglia dare ragione a chi poi si sente autorizzato ad incalzare gli archeologi che preferiscono definirsi per specialismi ad uscire dagli edifici di culto, non per abbandonarli, ma per metterli, come è naturale, nella bisaccia comune degli insediamenti, dei territori, della cultura materiale, con quella globalità di approcci, che dobbiamo anche agli insegnamenti di Paul-Albert Février, ai quali Fiocchi Nicolai giustamente ci rimanda. E per questo, proprio per non dare a questa mia osservazione alcun sapore polemico, più che divi-dere gli orticelli si tratta, come lui stesso ottimamente scrive, «semplicemente di tenere alta la qualità degli studi e degli obiettivi»11.

A differenza della preistoria (che ha le sue radici nelle scienze naturali) e dell’archeologia classica (che le affonda nella filologia e nell’arte) l’archeologia medievale nasce notoriamente in Italia dall’alveo delle scienze storiche. Poi

7 V. Fiocchi Nicolai, Archeologia medievale e archeologia cristiana: due discipline a

confron-to, pp. 21-31.

8 Atti del I Congresso Nazionale di Archeologia medievale. 9 Fiocchi Nicolai, p. 26.

10 Ibidem, p. 27. 11 Ibidem.

magari, con la maturità, se ne è un poco distaccata (nel senso dei rapporti disciplinari, non delle finalità dello studio). Molti storici medievisti – scrive

Chris Wickham12– non capirono bene che cosa era l’archeologia, chiusi nei

loro steccati anche quando l’archeologia avrebbe potuto portare dati fonda-mentali per le loro analisi. Vero: e da questo punto di vista forse l’archeologia medievale non ha avuto la fortuna di vivere la grande stagione dei seminari dell’Istituto Gramsci, con i quali gli studi classici cercarono di ridurre quel

gap che distanziava l’una dall’altra le troppe partizioni delle scienze

stori-che. Ma permettetemi di dire che, da archeologo consapevole dell’ansia che ci incute la percezione del mare delle fonti scritte con cui dobbiamo misurarci nel momento in cui vogliamo dare una sponda alle fonti materiali, possiamo capire bene il panico che può incutere agli storici dei documenti l’oceano delle

fonti archeologiche esistenti e potenziali13. E tanto più quindi stimiamo quegli

storici che hanno fatto da ponte fra il terreno dei documenti e quello dei mo-numenti, delle fonti scritte e di quelle materiali, aiutandoci a non smarrire la barra quando il momento dell’archeografia non riusciva a raggiungere quello costitutivo della archeologia.

C’è semmai da prendere atto (come riflette Andrea Augenti14) che è forse

ora che l’archeologia medievale (prese le sue misure verso la tarda antichità) si ponga in modo più incalzante l’interrogativo sui motivi di una certa scarsa attenzione ai secoli del basso medioevo, cioè proprio di quelle fasi storiche per le quali si moltiplicano le testimonianze materiali e scritte: «una grande disponibilità di fonti – scrive Augenti –, quasi eccessiva, che può generare il timore di non riuscire ad imbrigliare la materia in quadri di sintesi

sufficien-temente efficaci»15. Un luogo, direi, dove il mare e l’oceano delle fonti si

ven-gono a incontrare in una strettoia, dove si agitano le acque, e dove le Colonne d’Ercole stanno a segnare il timore di uscire dalle acque calme del seminato tutto archeologico (dove la disciplina si sente forte dei suoi metodi e dei suoi confini), per navigare a vista, facendo i conti con la massa dei documenti a disposizione, ma anche (e qui il problema torna archeologico) con una mag-giore complessità dei sistemi territoriali, specie quelli suburbani (suggerisce Augenti), in particolare dal Mille in poi.

Sul versante cronologico a noi più vicino l’archeologia medievale ha invece generato quella nuova frontiera che si confronta con il moderno e il contem-poraneo e che ha trovato nella rivista «Archeologia postmedievale» un vero fiore, coltivato da Marco Milanese. Quanto io simpatizzi con questo filone di ricerca (forse per la sua innata vocazione transdisciplinare, anche nel senso del largo uso che fa delle fonti indirette: sono bellissime le considerazioni

sul-le fonti orali nella sua Voce delsul-le cose16) lo dimostra lo spazio che ho ritenuto

12 C. Wickham, Reflections: forty years of Archeologia medievale, pp. 213-216. 13 Manacorda, Lezioni, p. 69.

14 A. Augenti, Archeologia della città medievale, pp. 173-182. 15 Ibidem, p. 177.

giusto darle anni fa in un volume, nel quale ho riversato il senso delle mie

lezioni universitarie17. Motivo per cui Milanese non me ne vorrà se ho fatto un

salto quando ho letto nel suo scritto che l’archeologia postmedievale sarebbe un settore specifico della Historical Archaeology, a meno che (poi lui stesso infatti chiarisce) non la si intenda nel senso né più né meno che di archeo-logia storica, cioè una archeoarcheo-logia strutturalmente affiancata da un sistema più o meno organico di testi (ancor più dell’archeologia classica o medievale, per intenderci), e nonnel senso ridotto del termine, cioè dell’archeologia degli insediamenti coloniali successivi alla scoperta dell’America. Davvero non ab-biamo bisogno di andare a prendere oltre Oceano queste definizioni, ma non perché dovremmo smetterla di sentirci provincia dell’impero (è vero anche questo), ma perché l’archeologia storica è nata in Europa e la pratichiamo, fin dall’antiquaria, da qualche generazione prima che qualcuno scoprisse che lo statuto delle archeologie text-aided comporta anche specifiche riflessioni

metodologiche18.

Poiché con la vecchiaia sono sempre più allergico agli specialismi vecchi e nuovi, lasciatemi confessare una certa insofferenza per le continue inven-zioni di nuove partiinven-zioni archeologiche, che sembrano voler trasformare in discipline quelli che sono semplici ambiti, temi o progetti di ricerca. Tale mi

sembra la conflict archaeology19, che – se per quanto riguarda il fiorire di

studi sulle trincee della prima guerra mondiale o della Guerra civile spagnola

si inserisce perfettamente nell’archeologia del contemporaneo20 – per quanto

riguarda l’età classica ha già conosciuto stagioni importanti di studi, come

quelli sugli antichi campi di battaglia21, per i quali – più che scoprire ombrelli

– servirebbe semmai aggiornare gli strumenti metodologici.

A differenza di altre tradizioni, noi non siamo portati a inventare materie o a dare definizioni nuove a problemi antichi: siamo però (io almeno lo sono) felici di questa nostra attitudine poco competitiva, e ci domandiamo che sen-so abbia non il praticare campi di ricerca poco frequentati, che è un bene, bensì l’istituzionalizzarli. I finti specialismi (che certamente si nutrono di co-noscenze specifiche necessarie, che in alcuni casi definirei neo-antiquarie) ci

17 Manacorda, Lezioni, pp. 26-29.

18 La historical archaeology d’oltre oceano, nonostante una sua iniziale definizione coerente

con il nostro concetto di archeologia storica – che in tanto si differenzia dalla preistoria, che tratta la storia culturale prima dell’avvento della scrittura, in quanto studia i resti culturali delle società alfabetizzate – fu di fatto considerata come «the archaeology of the spread of European culture throughout the world since the fifteenth century and its impact on indigenous peoples» (Deetz, In Small Things Forgotten, p. 5). La disciplina viene così considerata come un campo di ricerca, che si occupa solo del passato recente, mettendo a fuoco la natura globale della vita moderna, all’interno di un sistema mondiale caratterizzato su tutto il pianeta da forme simili di organizzazione economica e politica (si veda Historical archaeology, a cura di Funari, Jones, Hall; Moreland, Archaeology, pp. 98-119).

19 M. Milanese, Dall’archeologia postclassica all’archeologia postmedievale. Temi e problemi,

vecchie e nuove tendenze, pp. 41-49, in particolare p. 47.

20 Manacorda, Dal fronte.

devono un po’ preoccupare, perché deprimono la pulsione pratica e intellet-tuale verso la ricerca dei collegamenti, che sono i soli a dare senso storico, e anche etico, alla ricerca storica.

Guardate, il mio giudizio così drastico è anche rilassatamente ambiguo. Tanto lo specialismo ingessa la ricerca (che si nutre di approcci specialistici per costruire il dato e poi li supera nelle sintesi interpretative), tanto lo spe-cialismo può essere foriero di interessi espressi a livello sociale, che vanno capiti e aiutati, perché dialoghino con il mondo della ricerca, se questo sa ab-bassare il suo tasso naturale di sussiego. Il Centre for Conflict archaeology di Glasgow, cui fa riferimento Milanese, e che non conosco nelle sue attività, può suscitare la mia perplessità se si presenta come un hortus conclusus, ma tutta la mia simpatia se si presenta come un ponte verso quel mondo variegato, che in Italia chiamiamo della rievocazione storica, dove convivono veri e propri pazzacchioni insieme con persone appassionate e generose del loro tempo, su

cui non posso soffermarmi adesso22.

Ci sarebbe molto da dire anche sull’aspetto pubblico dell’archeologia,

trat-tato dal saggio di Guido Vannini, Michele Nucciotti e Chiara Bonacchi23, sul

tema del bene culturale non solo come patrimonio, «ma come una eredità in

cui pietre e uomini sono indissolubilmente connessi»24, e sui successi della

valorizzazione socioeconomica del patrimonio per buone pratiche digestione,

insomma sull’impatto sociale del nostro lavoro25. Che peraltro è richiamato

da Richard Hodges26 rispetto ai temi del turismo culturale e delle sfide che

attendono la rivista; o da Milanese a proposito dello spazio che le archeologie

delle età non antiche dovrebbero avere nella pianificazione territoriale27.

«Contrariamente al bombardamento mediatico, che usa l’antichità della fonte materiale – scrive Milanese –per amplificarne il presunto valore, la so-cietà civile, quando attenta alla valorizzazione del proprio passato, mostra in genere una visione storica più ampia e matura ed un coinvolgimento che non è

succube della cronologia del record archeologico»28. A parte la “parolaccia”29,

22 Sul tema si veda, ad esempio, Nizzo, Intervista.

23 G. Vannini, M. Nucciotti, C. Bonacchi, Archeologia pubblica e archeologia medievale, pp.

183-195.

24 Ibidem, p. 186.

25 Mi limito a rinviare ad alcuni dei testi che hanno, con prospettive diverse, vivacemente

riav-viato il dibattito sul tema della funzione sociale del patrimonio in questi ultimi anni: Carandi-ni, Il nuovo dell’Italia; Zanardi, Un patrimonio artistico; Patrimoni culturali, a cura di Volpe; Montanari, Istruzioni; Manacorda, L’Italia; De Tutela, a cura di Carletti e Giometti; Tosco, I

beni culturali; Montanari, Privati; Volpe, Patrimonio al futuro; Cecchi, Abecedario; Casini, Ereditare il futuro; La valorizzazione, a cura di Feliciati; Flick, Elogio; Economia e gestione, a

cura di Montella; Volpe, Un patrimonio italiano.

26 R. Hodges, Medieval archaeology and civic society: celebrating 40 years of Archeologia

medievale, pp. 205-211.

27 Milanese, p. 42. 28 Ibidem.

29 Non capisco quale valore aggiunto abbia nella letteratura archeologica l’uso del termine

in-glese record, pur in presenza di termini lessicali italiani del tutto adeguati. L’uso di un idioletto nella nostra comunità archeologica andrebbe, in linea di principio, scoraggiato quando non sia

io sono d’accordo con lui. Ma vado più in là. Nella opinione pubblica l’antichità del dato non fa più premio come una volta. Non facciamoci abbindolare in un rissa tra polli di Renzo, se tira di più l’antico o il medievale. Anche se qualcuno ancora non se ne è accorto, l’antichità ha perso buona parte del suo valore in sé di natura ideologica (spesso l’antico, questo concediamoglielo, esprime un valore legato alla rarità, che la lontananza nel tempo produce). Quella dell’an-tico può anche essere una valorizzazione laica. Quello che mi preoccupa è che la marcata sacralizzazione del patrimonio (la vicenda dell’arena del Colosseo

ha messo in luce in modo nitido le diverse opzioni in campo30) sta producendo

un ulteriore distacco di pezzi importanti dell’opinione pubblica dal suo passa-to spassa-torico in quanpassa-to tale: altrimenti non ci spiegheremmo come mai la classi-fica dei “luoghi del cuore” stilata dal Fondo Ambiente Italiano (oltre 1 milione

e mezzo di voti) incontri il primo sito archeologico al 29° posto31.

Anche su questi aspetti ci manca il giudizio che avrebbe potuto darne Ric-cardo. Come su tanti altri. Ricordo quando Andrea Carandini lo rimbrottava, perché allargasse il suo medioevo ad orizzonti più vasti, e lo incalzava perché, oltre alla cultura materiale e alle forme stabili o precarie di insediamento, affrontasse anche i temi più aulici della storia dei potenti, e della loro arte. Perché, se è vero che l’archeologia non deve smettere di dare voce ai “popo-li senza storia”, è altrettanto vero che quel compito non è incompatibile con una visione a tutto campo delle tracce dell’esperienza umana. Mi pare super-fluo sottolineare come la storia delle classi subalterne non si svolga in genere su palcoscenici diversi da quelli in cui agiscono, con il loro corredo di fonti scritte e iconografiche, le classi egemoni della storia, come ci ricorda Bertolt Brecht, storico d’eccezione degli Affari del signor Giulio Cesare.

Insomma, se l’archeologia classica si è dovuta affrancare dalla storia dell’arte per trovare una propria dimensione metodologica più coerente, il fatto che l’archeologia medievale non abbia dovuto compiere lo stesso tragitto non la esime dal porsi il problema del proprio rapporto con le tracce artistiche delle attività umane. È una necessità sempre più urgente per uno sviluppo armonico della disciplina e, permettetemi, è anche un’esigenza morale o pe-dagogica: non pensate che la storia dell’arte medievale, così come si è sinora configurata in Italia, abbia un fortissimo bisogno di archeologia? E non solo di tipologie di materiali o di letture stratigrafiche di architetture e relative decorazioni, ma anche di approcci più contestuali, così marginali a certa tra-dizione storico-artistica del nostro Paese?

Non mi pare quindi inutile esortare (credo di avere in questo la buona

compagnia di Andrea Augenti32) a una storia più archeologica dell’arte

me-dievale, che faccia da terza gamba al tavolo della storia sociale e culturale

palesemente necessario.

30 Manacorda, Colosseo.

31 Per fortuna, la situazione sembra migliorata nel corso del 2016.

32 Si deve a lui infatti un importante capitolo dedicato al tema nel recente volume Augenti,

dell’arte, mettendo in campo accanto alla stratigrafia, alla tipologia, alle tec-niche di produzione anche, senza ritegno, iconografia e stile, approcci anche questi archeologici, anche se (specie il secondo) più sterili se usati in modo

non contestuale33.

L’archeologia medievale italiana non può continuare a rimuovere que-sto scenario dal proprio panorama, e specialmente non può farlo in nome di una distinzione genetica dall’archeologia classica, che ormai non è quasi più operante. Teniamo presente che l’archeologia classica ha oggi un problema serio di sussistenza delle tematiche storico-artistiche, e se quaranta anni fa si poteva parlare – come ricorda Gelichi – di «svincolare le basi epistemo-logiche dell’archeologia classica dall’abbraccio mortale con la storia dell’arte

antica»34, oggi il problema è quello di salvare gli studi del fenomeno artistico

nella sua dimensione storica grazie al loro inserimento organico nell’archeo-logia così come oggi la intendiamo.

Insomma, archeologia medievale e archeologia classica, per quanto ci si sforzi di tenerle divise, si assomigliano sempre di più, nelle prospettive e nei disagi. Tanto per citarne uno: quello lamentato da Marco Milanese circa la tendenza degli studi ceramici a uno studio per classi, prima ancora che per

contesti35, che l’archeologia classica ha cominciato a dibattere sin dagli anni

’60 (era una delle molle dell’edizione filologica dei materiali delle Terme del Nuotatore ad Ostia da parte di Carandini).

L’archeologia medievale può fare tesoro di quella che chiamerei una fra-tellanza ritrovata con l’archeologia classica forse anche perché è in grado di organizzare incontri come questo, o come quello del 1972 a Scarperia,

gusto-samente ricordato da Wickham36, chiamando a discutere insieme testimoni e

protagonisti di tante passate stagioni: un privilegio che l’archeologia classica non ha saputo ancora concedersi, e chissà che prima o poi non ci riesca, una volta concluso il cambio generazionale, davvero epocale, che sta vivendo tra mille ansie e incertezze.

E allora lasciatemi concludere con un tema che mi sta a cuore. È ora che l’archeologia medievale si liberi, quasi psicanaliticamente, dal complesso di inferiorità verso il pachiderma malato, che non ha più ragione di esistere. Cessi di temere di essere inghiottita nella “disciplina egemone”. Da punta di diamante del rinnovamento, come è stata per venti anni almeno, reagisca a un certo smarrimento, che la porta ad assumere toni lamentosi invece che globalmente propositivi, su temi – pur aperti e reali, senza dubbio – come quelli della scarsa rappresentazione nei ranghi del personale di tutela. È vero, l’archeologia medievale nell’amministrazione è ancora fortemente penalizza-ta dalla cronologia dei contesti di cui si occupa, ma non servono batpenalizza-taglie di settore, servono fronti comuni per una visione olistica del patrimonio e

quin-33 Manacorda, Lezioni, pp. 47-60. 34 Gelichi, p. 12.

35 Milanese, pp. 46-47. 36 Wickham, p. 213.

di della tutela e della valorizzazione!

È vero, l’archeologia medievale non ha spazio nel secolo indagato dal bel

libro di Barbanera di quasi venti anni fa37. Vogliamo continuare a

lamentar-cene? Negli ordinamenti che regolano l’organizzazione disciplinare del nostro sistema universitario l’archeologia medievale ha ragione a non sentirsi rap-presentata dalla definizione antichistica che caratterizza l’Area 10, dove tutte le archeologie di qualsiasi ambito sono arcaicamente inserite fra le Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche e separate program-maticamente dalle Scienze storiche (astrusamente inserite nell’Area 11 insie-me con le Scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche). Ma il problema è terminologico o sostanziale? più che spuntare nel negoziato un aggettivo più adatto,non sarebbe il caso di fare tutti insieme una battaglia culturale per scardinare la logica delle discipline filologico-letterarie e dell’antichità, in cui siamo inseriti nell’organizzazione ministeriale in omaggio a una visione otto-centesca degli studi, e affermare l’aspetto storico-antropologico dell’archeolo-gia e la sua funzione nella costruzione della nostra consapevolezza?

E allora, concludendo, se si denuncia che nell’ambito della archeologia classica ci sono ancora posizioni che mirano a mantenere vivo un concetto di separatezza tra le diverse archeologie, perché adeguarsi a queste posizioni giustamente criticate? Perché non chiedere all’archeologia medievale di tor-nare a essere quel fantastico strumento di rinnovamento che è stata sin dagli anni della fondazione della rivista che oggi celebriamo? all’archeologia me-dievale (no, mi correggo, agli archeologi del medioevo) vorrei chiedere di non chiudersi in se stessi, quando c’è più bisogno che mai di aperture e di ponti. Non vi dico di essere per forza geni, ma di fare il genio civile, questo sì.

Opere citate

Atti del I Congresso Nazionale di Archeologia medievale, a cura di S. Gelichi, Firenze 1997.

A. Augenti, Archeologia dell’Italia medievale, Roma-Bari 2016.

M. Barbanera, L’archeologia degli italiani, Roma 1998 (l’ultimo capitolo sul periodo 1975-1997 è a cura di N. Terrenato).

M. Barbanera, Storia dell’archeologia classica in Italia, Roma-Bari 2015. A. Carandini, Il nuovo dell’Italia è nel passato, Roma-Bari 2012.

L. Casini, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, Bologna 2016.

R. Cecchi, Abecedario. Come proteggere e valorizzare il patrimonio culturale italiano, Milano 2015.

J. Deetz, In Small Things Forgotten. The Archaeology of Early American Life, New York 1977.

De Tutela. Idee a confronto per la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico, a

cura di L. Carletti e C. Giometti, Pisa 2014.

G.M. Flick, Elogio del patrimonio. Cultura, arte, paesaggio, Città del Vaticano 2016.

D. Manacorda, Recensione a Archeologia Medievale, 2 (1975), in «Dialoghi di archeologia», 9-10 (1976-1977), pp. 679-689.

D. Manacorda, Per un’indagine sull’archeologia italiana durante il ventennio fascista, in «Ar-cheologia medievale», 9 (1982), pp. 443-470.

D. Manacorda, Lezioni di archeologia, Roma-Bari 2008.

D. Manacorda, Dal fronte un messaggio di pace, in «Archeo», fasc. 316, giugno 2011, pp. 100-103.

D. Manacorda, L’Italia agli Italiani. Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale, Bari 2014.

D. Manacorda, Colosseo e dintorni: Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in «Mi-cromega», (2016), 5, pp. 130-139.

Historical archaeology. Back from the edge, a cura di P.P. Funari, S. Jones, M. Hall,

Lon-don-New York 1999.

M. Milanese, Voci delle cose: fonti orali, archeologia postmedievale, etnoarcheologia, in La

voce delle cose. Fonti orali e archeologia postmedievale, a cura di M. Milanese, Firenze

2007, pp. 11-30.

T. Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, Roma 2014.

T. Montanari, Privati del patrimonio, Torino 2015.

Economia e gestione dell’eredità culturale. Dizionario metodico essenziale, a cura di M.

Mon-tella, Vicenza 2016.

J. Moreland, Archaeology and Text, London 2003.

V. Nizzo, Intervista, in < https://www.youtube.com/watch?v=kAb3U1R0kqI >.

Patrimoni culturali e paesaggi di Puglia e d’Italia tra conservazione e innovazione, a cura di

G. Volpe, Bari 2014.

P. Sommella, Antichi campi di battaglia in Italia: contributi all’identificazione topografica di

alcune battaglie d’età repubblicana, Roma 1967 (Quaderni dell’Istituto di topografia antica

della Università di Roma, 3).

C. Tosco, I beni culturali. Storia, tutela e valorizzazione, Bologna 2014.

La valorizzazione dell’eredità culturale in Italia, Atti del convegno di studi in occasione del

5º anno della rivista (Macerata, 5-6 novembre 2015), a cura di P. Feliciati, in «Il Capitale culturale», Supplemento, 5 (2016).

G. Volpe, Patrimonio al futuro. Un manifesto per i beni culturali e il paesaggio, Milano 2015. G. Volpe, Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini, Novara 2016. B. Zanardi, Un patrimonio artistico senza. Ragioni, problemi, soluzioni, Milano 2013.

Daniele Manacorda

Università degli Studi Roma Tre [email protected]

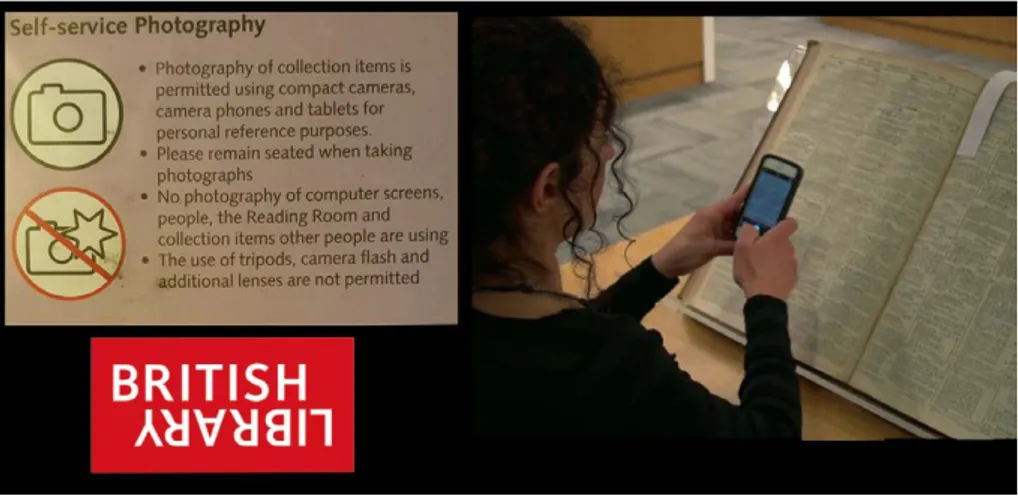

Il dibattito sulla liberalizzazione

della fotografia digitale in archivi e biblioteche

quattro anni dopo l’appello di Reti Medievali

di Mirco Modolo

Il 13 settembre 2013 Reti Medievali diffuse sul web un appello, sottoscritto da alcune delle prin-cipali associazioni di storici e archeologi italiane per chiedere al Mibact la liberalizzazione delle riproduzioni digitali delle fonti documentarie. L’entrata in vigore del decreto “Art Bonus”, il primo giugno 2014, in un primo momento sembrò recepire le istanze manifestate dalle comunità scien-tifiche. Tuttavia, appena un mese più tardi, un emendamento restrittivo intervenne a escludere i beni bibliografici e archivistici dalla liberalizzazione, allora giustificato da ragioni economiche e di tutela del materiale documentario. Si aprì un ampio dibattito, promosso dal movimento “Fo-tografie libere per i Beni Culturali”, che sostiene l’opportunità di ripristinare lo spirito originario del decreto “Art Bonus” nel rispetto della normativa in materia di diritto di autore e protezione dei dati personali e in linea con i regolamenti dei maggiori archivi e biblioteche europei. Una recente mozione del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici sembra offrire i criteri guida per una riforma del regime delle riproduzioni in archivi e biblioteche capace di allineare il nostro paese alle più avanzate esperienze europee.

On September 13, 2013, Reti Medievali launched an appeal on the web supported by the main Italian associations of historians and archaeologists, asking for the liberalisation of digital re-productions of documentary sources. On June 1, 2014, the Italian government’ s “Art Bonus” decree came into effect, allowing for the free reproduction of all the types of heritage objects for scientific purposes. Unfortunately, just one month later, a more restrictive amendment modi-fied the original text of the law, explicitly excluding printed books, manuscripts and archival documents from the liberalisation. Such an exception, officially justified on economic and con-servation grounds, has provoked a wider debate in Italy. This debate, promoted by the move-ment “Fotografie libere per i Beni Culturali” (“Free Photography for Cultural Heritage”), aims to renew the original spirit of the “Art Bonus” decree. This is in full compliance with privacy and copyright law, and in accordance with the reproduction policies of some of the major European libraries and archives. A recent document issued by the Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici (Council for Cultural Heritage and Landscape of the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism) finally seems to be heading in this direction.

“Art Bonus”; fotografia; riproduzione digitale; archivi; biblioteche; archivistica; ricerca storica; fonti documentarie.

“Art Bonus”; photography; digital reproduction; archives; libraries; archival theory; historical research; documentary sources.

1. Introduzione

Il 13 settembre 2013 Reti medievali si faceva portavoce di un importante appello sottoscritto dai presidenti di sette tra le maggiori società di storici e archeologi italiane e dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) per chie-dere all’allora ministro dei Beni Culturali Massimo Bray la liberalizzazione della riproduzione digitale con mezzo proprio di «tutte quelle testimonianze

del passato – scritte, grafiche o materiali – su cui si basa la ricerca storica»1.

Preso atto delle potenzialità del digitale «in relazione alla condivisione dei documenti, sia nella fase di studio sia in quella di edizione» e dell’opportunità per gli studiosi di «accedere a notevoli risorse informative nonostante i tagli ai finanziamenti alla ricerca e la riduzione dei servizi erogati da enti e istituti culturali» attraverso la gratuità della riproduzione, l’appello faceva propria la proposta di modifica degli artt. 107-108 del codice dei beni culturali già

formulata dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB)2 e finalizzata alla

rimo-zione del sistema di divieti e tariffe che in archivi e biblioteche tuttora impe-discono, o rendono oneroso, il ricorso al mezzo proprio da parte dell’utente.

La voce degli studiosi fu accolta l’anno seguente, con l’entrata in vigore, il 1° giugno 2014, del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 (meglio noto come “Art Bonus”), che rese finalmente gratuita e libera da qualsiasi autorizzazione la riproduzione di tutti i beni culturali di pubblico dominio e per finalità diverse

dal lucro3. Appena un mese dopo l’emanazione del decreto, che aveva avuto

il merito di sgombrare per la prima volta le sale di musei e palazzi storici da assurdi divieti di fotografia, la sua portata rivoluzionaria subì tuttavia un drastico ridimensionamento a spese della stessa ricerca storica: il 9 luglio la Camera dei Deputati, in sede di conversione del decreto in legge (L. 29 luglio 2014, n. 106), approvò surrettiziamente un emendamento finalizzato all’e-sclusione dei beni archivistici e bibliografici dalla liberalizzazione, a danno degli utenti di archivi e biblioteche i quali, nel breve arco di un mese, avevano appena avuto la possibilità di sperimentare in concreto i benefici della libera-lizzazione4.

Per effetto di un disallineamento del tutto paradossale, mentre si dichia-rava libera la fotografia nei musei, si riabilitavano tutte le restrizioni prece-denti in archivi e biblioteche. Gli utenti degli archivi, in particolare,

torna-1 L’appello delle Società Scientifiche al Ministro Bray per la fotografia digitale fu sottoscritto

dal-le maggiori società di storici italiane, quali SISMED, SISEM, SISSCO, SAMI, CUNSTA, nonché dalla Consulta per le Archeologie Postclassiche e dalla Consulta Universitaria per la Topografia ed è stato fatto proprio infine dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sessione dell’11 settembre 2013 < http://www.rm.unina.it/index.php?action=viewnews&news=1379082134 >. A questo proposito si vedano anche Brugnoli, Riproduzione; Brugnoli, Gardini, Fotografia

digi-tale; Delle Donne, Un intreccio, p. 119, n. 76.

2 La proposta mirava a modificare il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (“Decreto del fare”) in

sede di conversione in legge < http://www.aib.it/attivita/2013/37197-emendamento-valore-cul-tura/ >.

3 Gallo, Il decreto “Art Bonus”; Ciurcina, Grossi, Considerazioni sugli open data. 4 Brugnoli, Ancora sulla riproduzione; Modolo, Il sogno infranto.

rono a corrispondere una tariffa per le riproduzioni effettuate in autonomia, mentre si tornò a proibire l’uso del mezzo proprio negli archivi e nelle bibliote-che dotate di servizio esterno di riproduzione. Si tratta di limitazioni e

divie-ti tuttora in vigore5, che discendono dall’applicazione della legge 14 gennaio

1993 (cosiddetta legge Ronchey)6, nota per aver dato avvio al processo di

mo-dernizzazione degli istituti di cultura attraverso l’esternalizzazione dei servizi aggiuntivi, tra cui la fotoriproduzione con i relativi tariffari.

2. La riproduzione con mezzo proprio negli archivi e nelle biblioteche statali Per meglio comprendere l’attuale disciplina delle riproduzioni con mezzo proprio in biblioteche e archivi statali è necessario risalire all’origine delle norme secondarie di riferimento. In particolare gli attuali regolamenti degli Archivi di Stato si allineano alle disposizioni della circolare n. 21 del 17 giugno 2005 della Direzione Generale degli Archivi la quale, nell’aggiornare i tariffa-ri della Ronchey, aveva previsto per la ptariffa-rima volta l’imposizione di 3 euro per

ogni «unità di conservazione» riprodotta dall’utente7. L’ambiguità tuttavia

riscontrabile nel concetto di “unità di conservazione”, declinabile ora come busta, ora come fascicolo, ora come singolo documento, è alla base dell’attuale

varietà di tariffe che s’incontra negli Archivi di Stato italiani8. Inoltre, poiché

la circolare rischiava di entrare in contraddizione con il codice dei beni cultu-rali, che statuisce l’esenzione del canone per le riproduzioni effettuate per uso

personale o per motivi di studio (art. 108, comma 3)9, le tariffe furono di

con-seguenza assimilate a rimborsi, senza che in realtà a essi corrispondesse al-cun onere da parte dell’amministrazione (trattandosi di scatti realizzati dagli utenti con la propria fotocamera). Le tariffe sugli scatti, lungi perciò

dall’esse-5 Si veda l’ampia casistica in Giupponi, Galeotto fu lo scatto.

6 Sulla storia della normativa in materia di riproduzioni di beni bibliografici e archivistici si

veda Brugnoli, Gardini, Fotografia digitale. Più in generale sulla riproduzione di beni culturali si veda Tumicelli, L’immagine; Resta, Chi è proprietario delle Piramidi?; De Robbio, Fotografie

di opere d’arte.

7 Attraverso la circolare 21 del 17 giugno 2005 la Direzione Generale per gli Archivi aggiornava

i tariffari del 1994; in particolare nel Titolo I («Tariffa, a titolo di rimborso spese, delle riprodu-zioni effettuate con tecnologia digitale per uso personale o di studio») rientra anche la «ripro-duzione con mezzi propri con l’uso di fotocamera», che prevede la corresponsione di 3 euro per ogni singola unità di conservazione. Si veda anche Cordaro, La proposta.

8 Presso l’Archivio di Stato di Gorizia, ad esempio, le fotografie con mezzi propri per ogni

sin-gola unità di conservazione hanno un costo pari a 3 euro ogni 10 scatti < http://www.archivio-distatogorizia.beniculturali.it/linksinhomepage/ >. All’Archivio di Stato di Venezia, invece, lo studioso è tenuto non solo a pagare le riproduzioni, ma anche a noleggiare, a 10 euro l’ora, una sala speciale per le riprese.

9 L’art. 108, comma 3 del codice dei beni culturali («Nessun canone o corrispettivo è dovuto per

le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione purché attuate senza scopo di lucro. I richieden-ti sono comunque tenurichieden-ti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente») riprende il testo dell’art. 4 del decreto 24 marzo 1997 n. 139 che in precedenza, prima di appro-dare al codice, era transitato nel Testo Unico del 1999.

re un mero rimborso previsto dalla legge, finirono per essere assunte come un vero e proprio cespite di guadagno ordinario per gli archivi a compensazione della cronica assenza di risorse che affligge da anni il settore, ma anche a di-retto detrimento dell’utenza e della libera accessibilità digitale alle fonti. La circolare 21 del 2005, infine, essendo destinata a regolamentare unicamente gli Archivi di Stato, non disciplina le riproduzioni nelle biblioteche statali. Questa circostanza permette di capire la ragione per la quale le biblioteche, a differenza degli Archivi di Stato, sono oggi libere di autorizzare l’uso gratuito del mezzo nei soli casi in cui esse hanno scelto di non esternalizzare il servizio di riproduzione (come si osserva infatti nel caso della Biblioteca Nazionale di Napoli, della Palatina di Parma o della Marciana di Venezia).

L’esternalizzazione del servizio, che prevede la concessione esclusiva a operatori economici privati (società o fotografi professionisti itineranti), si ac-compagna sempre all’interdizione del mezzo proprio, quale effetto collaterale dalla legge Ronchey: per garantire sufficienti margini di profitto agli operatori privati incaricati del servizio si rese infatti inevitabile proibire l’uso di foto-camere o smartphone da parte degli utenti, talora giustificando a posteriori

questa scelta con “imprescindibili” esigenze di conservazione10.

3. L’esclusione dei beni bibliografici e archivistici dalla liberalizzazione delle

riproduzioni decretata dall’”Art Bonus” (2014)

Una delle tradizionali obiezioni alla libera riproduzione è connessa a even-tuali rischi di danneggiamento cui potrebbe incorrere la fonte documentaria nel corso di una ripresa digitale. Ragioni di conservazione vennero non a caso evocate all’indomani dell’emanazione del decreto “Art Bonus” da alcuni isti-tuti culturali, nel tentativo di contrastare l’applicazione della nuova disciplina in archivi e biblioteche, e ad analoghe motivazioni si ricorse anche in seguito, per giustificare l’emendamento restrittivo di esclusione dei beni bibliografici e archivistici intervenuto a modificare il testo originario dello stesso decreto,

al momento della sua conversione in legge11.

Nel giugno 2014 solo alcuni archivi, tra i quali l’Archivio di Stato di Fi-renze, recepirono correttamente il decreto rendendo effettivamente libera e

10 La decisione di un archivio di ente locale quale l’Archivio Capitolino a Roma di ricorrere

ad un servizio di riproduzione, con tariffe che prevedono il versamento di 2 euro a scansione escludendo il ricorso al mezzo proprio da parte dell’utenza, è stata motivata in questi termini dalla Direzione del Dipartimento Cultura di Roma Capitale: «Il servizio di fotoriproduzione, attivo presso l’Archivio Storico Capitolino, nel garantire il pieno rispetto dell’art. 12 del Codice dei Beni Culturali, tendente ad assicurare corrette modalità di fruizione, in sicurezza, del pa-trimonio culturale fornisce copie digitali di qualità in regime di semplice tariffa, con il minor aggravio economico possibile per l’utenza sia di cittadini che di studiosi» (20 maggio 2015, Prot. Num. 17803).

11 Per una discussione generale sull’emendamento restrittivo e sulle sue ragioni si rinvia a

Bru-gnoli, Ancora sulla riproduzione; Stella, La gabella; Ciociola, Libere riproduzioni; Modolo, Il

gratuita, tramite un avviso alla pubblica utenza, la riproduzione con mezzo proprio in sala studio. Altri istituti ritennero al contrario di non doversi uni-formare alla norma facendo leva sul divieto di contatto fisico, che rientrava tra i limiti previsti dal decreto alla libera riproduzione in aggiunta al divieto di ricorrere a strumenti potenzialmente dannosi per la conservazione come

il treppiedi e il flash12. Poiché i documenti di archivio o i volumi in biblioteca

necessitano di essere sfogliati per essere fotografati, secondo questa inter-pretazione si sarebbe inevitabilmente determinato quel contatto diretto che avrebbe escluso ex lege i beni bibliografici e archivistici dal novero dei beni culturali liberamente riproducibili.

Fu merito del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici aver correttamente ravvisato in questo argomento un vero e proprio cavillo

giuri-dico, come chiarito inequivocabilmente dalla mozione del 15 luglio 201413: in

essa si affermava che il limite di legge non faceva in realtà riferimento a pre-cise tipologie di bene culturale, bensì al dispositivo tecnico di riproduzione, il quale non avrebbe dovuto determinare quel contatto diretto potenzialmente lesivo dell’integrità del bene. Una interpretazione, quella del Consiglio Supe-riore, per altro corroborata dalla lettura dei regolamenti degli archivi e biblio-teche europei, i quali ammettono la fotografia con mezzo proprio bandendo sistematicamente strumenti come scanner o macchine fotocopiatrici, capaci di determinare un «contact physique entre l’appareil de prise de vue et le do-cument», come si legge a chiare lettere nel regolamento della Bibliothèque

na-tionale de France (Appendice, d). Alla mozione tuttavia non poté essere dato

effettivo seguito perché, appena una settimana prima dell’approvazione della mozione, il 9 luglio, all’insaputa dei più (e dello stesso Consiglio Superiore), la Camera dei Deputati aveva infatti già approvato l’emendamento restrittivo al decreto “Art Bonus” che, una volta divenuto legge, avrebbe definitivamente

escluso i beni bibliografici e archivistici dalla liberalizzazione14.

12 Secondo l’art. 108, comma 3-bis del codice dei beni culturali la riproduzione è libera in

par-ticolare se «attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’e-sposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi».

13 «L’opportuna limitazione prevista dalla norma – il mancato contatto diretto con il bene

culturale – vada intesa in riferimento alla tecnica di riproduzione (ad esempio un calco o una scansione e/o fotocopia di un documento), che potrebbe comportare il suo potenziale danneg-giamento, e non in riferimento a strumenti, come macchina digitale o smartphone, utilizzati nel corso della normale consultazione di un documento. Si auspica pertanto che la circolare affermi la libertà di riproduzione digitale anche dei volumi, delle carte e dei documenti nor-malmente consultabili» < http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documen-ts/1406010042551_Mozione_in_merito_alla_libera_riproduzione_di_beni_culturali.pdf >.

14 L’emendamento restrittivo fu presentato alla Camera dei Deputati dall’on.le Flavia Piccoli

Nardelli < http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0260&tipo=documenti_seduta&pag=# > e ha portato all’attuale formulazione dell’art. 108, comma 3-bis del codice dei beni culturali che recita: «Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per fina-lità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni

bibliografici e archivistici [corsivo dell’autore] attuata con modalità che non comportino alcun

L’emendamento ha avuto origine da una richiesta esplicita della Direzione Generale Biblioteche, ed è stato ancora una volta giustificato in prima istan-za con l’argomento del contatto diretto. Poiché la legge vietava tale contatto, per ottemperare alle nuove norme sarebbe stata necessaria, per assurdo, la presenza fisica costante di un archivista o di un bibliotecario per sfogliare le pagine del documento in riproduzione, recando disagi alla quotidiana gestio-ne degli istituti. Una motivaziogestio-ne con ogni evidenza paradossale se si pensa alla modalità ordinaria di fruizione e riproduzione del materiale bibliografico e archivistico da parte dell’utenza, e che sembra muovere, più che da specifici timori per la tutela, dal pretesto di volersi adeguare alle nuove norme, muo-vendo però da premesse interpretative, come s’è visto, del tutto infondate. Alla base della richiesta di escludere beni bibliografici e archivistici in ogni caso non vi sono solo ragioni conservative. A queste ultime si sommano infat-ti ben più concrete esigenze di natura economica: la liberalizzazione avrebbe avuto irrimediabilmente l’effetto di inaridire l’unico cespite di entrata per gli archivi e per le biblioteche, non essendo previsti per essi biglietti d’ingresso come nei siti archeologici, nei musei o nelle gallerie d’arte. Dunque l’emen-damento restrittivo risponde all’esigenza, manifestata da parte di archivi e

biblioteche, da un lato di difendere gli introiti, peraltro assai modesti15,

ge-nerati dalle tariffe di riproduzione con mezzo proprio, dall’altro di garantire continuità al contratto stipulato con le ditte esterne responsabili del servizio di riproduzione, in ambo i casi senza tuttavia tenere in debito conto i disagi arrecati agli studiosi, come rilevato puntualmente dalle maggiori associazioni

di archivisti in Italia16. Non è chiaro invece quale ruolo possa aver giocato il

istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi». Per un commento all’emendamento si vedano Modolo, Il sogno infranto; Brugnoli, Ancora sulla riproduzione; Gallo, Il decreto “Art Bonus”; Ciociola, Libere riproduzioni; Ciurcina, Grossi, Considerazioni sugli Open Data.

15 Come ha sostenuto di recente lo stesso Segretario Generale Mibact, Antonia Maria Pasqua

Recchia < http://www.iaic.it/index.php/it/news/78-patrimonio-culturale-digitale-tra-cono-scenza-e-valorizzazione-video-del-convegno-del-2-luglio >. Sulla questione è intervenuto an-che Gian Antonio Stella: «E perché mai, questo pedaggio alla Ghino di Tacco contro il quale c’è una rivolta scandalizzata degli studiosi stranieri? Questioni contrattuali. E spilorceria di chi già lamenta di avere poche entrate (…). Il bello è che, hanno scoperto i sostenitori del principio ‘libera foto in libero Stato’, un sacco di soldi vengono buttati in una voragine: gli affitti pagati dai 103 archivi di Stato. Quello centrale su tutti: 4.361.858 euro di canone annuale. Quello di Roma città, da quasi un ventennio, 936 mila: per un edificio fatiscente che vale una quindicina di milioni. Quello di Verona, ‘gentilmente’ ospitato da Cariverona, 580 mila: il quadruplo di pri-ma. Totale degli affitti pagati all’anno: 18.807.250 euro. Cioè i quattro quinti (i quattro quinti!) di tutti i soldi dati dal governo. E pensano di tappare i buchi facendo pagare una gabella sulle foto?» (Stella, Biblioteche).

16 L’Associazione Nazionale Archivisti Italiani (ANAI), in un comunicato a favore della libera

riproduzione diffuso il 23 giugno 2015, così si espresse: «non è corretto sfruttare le esigenze di ricerca degli utenti invece di favorire le potenzialità offerte dalla tecnologia per permettere di ridurre i costi degli spostamenti e i tempi della ricerca stessa». Il comunicato prosegue in questi termini: «Si sottolinea inoltre che non può costituire elemento dirimente la considerazione che la liberalizzazione diminuirebbe gli introiti degli istituti: infatti, il contributo offerto ai loro bilanci, per la sua irrilevanza (soprattutto se valutato al netto dei costi di gestione che il servizio in ogni caso comporta), non può in alcun modo essere considerato risolutivo delle ristrettezze in cui si trovano le istituzioni del MiBACT (…)» <

http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?-sentimento di diffidenza, latente ma ben radicato, nei confronti della riprodu-zione digitale, talora concepita come potenziale minaccia nei confronti

dell’u-nicità del documento originale17, del prestigio dell’istituto che lo detiene, ed

eventualmente del funzionario (o del docente universitario) che pretende per sé diritti esclusivi di studio e pubblicazione. In altre parole, come potrebbe confermare facilmente chiunque abbia un minimo di esperienza di ricerca in archivi e biblioteche, le riserve nei confronti del libero ricorso al digitale si possono spiegare anche come il residuo di una concezione del patrimonio

culturale che – non senza ragione – è stata definita «proprietaria»18.

4. Il movimento “Fotografie libere per i Beni Culturali” e la richiesta di

ri-pristinare le libere riproduzioni in archivi e biblioteche per finalità di ricerca

L’inattesa esclusione dei beni bibliografici e archivistici non fece altro che acuire uno scontento già radicato tra gli studiosi e che si è coagulato intorno

al movimento di idee “Fotografie libere per i Beni Culturali”19. Sorto nel mese

di settembre 2014 per iniziativa di Andrea Brugnoli, Stefano Gardini e Mirco Modolo, il movimento promuove il ripristino dell’estensione del regime di li-bera riproduzione a tutti i beni culturali di pubblico dominio e la conseguente rimozione di ogni ostacolo, di ordine sia burocratico sia economico, al libero svolgimento dell’attività di ricerca in archivi e biblioteche. Sfruttando i ca-nali di condivisione del web, “Fotografie libere per i Beni Culturali” ha dato il via a una ampia petizione, cui hanno aderito circa 5000 studiosi di ogni

livello e di ogni settore umanistico20, uniti nella richiesta di rendere

nuova-mente gratuita e libera da autorizzazione la fotografia con mezzo proprio di beni bibliografici e archivistici, nel rispetto della legge sul diritto di autore

e della riservatezza del dato archivistico21; nello stesso tempo gli sforzi del

movimento si sono concentrati nella formulazione di una proposta di riforma

della riproduzione dei beni culturali22, accolta dal ministero23 e infine recepita

munu_str=0_14_0_9&numDoc=782 >. Il comunicato fu seguito, il giorno seguente, da un do-cumento altrettanto chiaro, reso noto dall’associazione Archivisti In Movimento (Arch.I.M.) < https://archivistinmovimento.org/2015/06/24/si-alla-liberalizzazione-delle-riproduzioni-fo-tografiche-a-scopo-di-studio-in-archivi-e-biblioteche/ >.

17 I rischi di svilimento dell’originale ad opera della riproduzione sono stati teorizzati nel 1936

nell’ormai classico Benjamin, L’opera d’arte.

18 Volpe, Patrimonio al futuro, pp. 83-87. 19 < https://fotoliberebbcc.wordpress.com/ >.

20 Modolo, Ricerca storica; Lupoli, Libere foto; Maiello, I diritti della biblioteca, pp. 87-88;

Ciociola, Libere riproduzioni; Manacorda, L’Italia agli Italiani, pp. 87-92.

21 Sul rapporto tra riproduzione con mezzo proprio e protezione dei dati personali si veda

Gar-dini, Protezione dei dati personali.

22 < https://fotoliberebbcc.wordpress.com/category/la-nostra-proposta/.

23 Risposta scritta n. 109/2015 del sottosegretario di Stato Mibact on.le Ilaria Borletti

Dell’Ac-qua all’interrogazione presentata dal sen. Walter Tocci in merito alla libera riproduzione di beni culturali non a scopo di lucro < http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/ Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1618157575.html >.

dal parlamento24, che l’ha tradotta in un emendamento di modifica dell’art.

108 del codice dei beni culturali, ora parte della legge annuale per il mercato

e la concorrenza di prossima approvazione25.

È forse appena il caso di ricordare i vantaggi della liberalizzazione per la ricerca storica più volte evidenziati dagli animatori del movimento: si pensi ai risparmi economici per chi, nello svolgere attività di ricerca in archivio (in

primis laureandi o dottorandi privi di borsa) è costretto a soggiornare in

lo-calità anche molto distanti dalla propria sede di residenza. Gli studiosi, grazie alla possibilità di utilizzare liberamente la propria fotocamera nel corso della consultazione, avrebbero l’opportunità di ridurre drasticamente sia i tempi sia i costi di permanenza, per di più disponendo di un repertorio di immagini utile non solo per elaborare la trascrizione documentaria al di fuori degli orari della sala studio, ma anche per verificarne in ogni momento la correttezza. Senza contare che alle tariffe sugli scatti e ai moduli cartacei di autorizzazio-ne da compilare, si accompagnano talvolta assurde e macchinose procedure burocratiche connesse con la riscossione delle entrate da parte degli

archi-vi26. Nessuno intende negare i «mali dell’abbondanza»27, i rischi connessi al

moltiplicarsi delle riproduzioni, l’enfasi sull’aspetto quantitativo rispetto alla qualità della sintesi storica, e l’illusione del dominio intellettuale sulle fonti a scapito di un approccio meditato sulla materialità del documento originale; si tratta di riflessioni che inducono certamente a stemperare entusiasmi troppo

facili in un clima generale di “positivismo digitale”28, ma vanno sempre

com-misurate con gli indubitabili benefici per il ricercatore che, a maggior ragione in tempi di crisi, sarebbe irragionevole non cogliere e che sarebbe sbagliato tradurre in posizioni tecscettiche, talvolta alimentate da sentimenti no-stalgici più che da argomentazioni razionali.

Le legittime perplessità sopra riportate non inficiano, secondo il parere di chi scrive, la validità dello strumento digitale che innova potentemente lo strumentario e la metodologia di lavoro dello storico: laptop, fotocamere e

24 Ddl Rampi-Ghizzoni presentato alla Camera dei Deputati in data 5 agosto 2015 < http://

www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0036320.pdf >; ddl Tocci presentato in Senato in data 10 settembre 2015 < http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45997. htm >.

25 Per un approfondimento si veda Modolo, Tumicelli, Una possibile riforma. Si fa riferimento,

in particolare, al disegno di legge classificato come Atto Senato n. 2085 < http://www.senato. it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/ >. Da ultimo si segnala il sollecito da parte dell’on.le Manuela Ghizzoni nella forma della interrogazione a risposta in commissione rivolta al ministro Fran-ceschini e datata 16 gennaio 2017 < http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/10281&ra-mo=CAMERA&leg=17 >.

26 All’Archivio di Stato di Napoli, per esempio, lo studioso incorre nell’obbligo di recarsi al più

vicino ufficio postale per pagare il bollettino da esibire prima di poter effettuare gli scatti (Giup-poni, Galeotto fu lo scatto, pp. 48-49).

27 Riferimento implicito a Ricci, I mali, che spiega, sia pure nell’ambito della documentazione

archeologica, i rischi connessi ad un eccesso di dati a scapito della qualità dell’informazione storica.

28 Su questo aspetto, e in generale sul ruolo del digitale applicato alle fonti storiche si vedano

smartphone costituiscono ben più che un efficace sostituto dell’appunto a

ma-tita redatto su carta dallo studioso di ieri. Gli scatti eseguiti dall’utente conte-stualmente alla consultazione permettono di fissare il dettaglio paleografico prescelto o i caratteri estrinseci del documento di maggiore interesse, i par-ticolari dell’impaginazione, della fascicolazione o della struttura codicologica del manufatto, i programmi di fotoritocco possono intervenire per rielaborare l’immagine in modo tale da rendere più agevole la lettura dei caratteri meno nitidi, la qualità dell’immagine restituita dagli smartphone di ultima gene-razione può renderla adatta alla pubblicazione, mentre la memorizzazione su supporto digitale consente una più razionale archiviazione e metadatazione delle immagini in data base personali, implementabili grazie a software sem-pre più avanzati e in grado di rispecchiare il percorso logico e consequenziale della ricerca. Ulteriori vantaggi risiedono infine nelle possibilità di condivi-sione offerte da simili “appunti digitali”: le immagini possono facilitare quello scambio in rete di informazioni sulle fonti tra gli studiosi, che potrebbe evol-versi in vere e proprie piattaforme di scambio online predisposte del Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) oppure su iniziativa degli studiosi. Si tratta però di progetti oggi impossibili da realizzare, anche semplicemente a livello elementare di scambio individuale tra studiosi, non solo per le limitazioni oggi imposte dalla normativa all’utilizzo del mezzo di-gitale, ma anche e soprattutto per le clausole presenti nell’autorizzazione che l’utente è tenuto a firmare in sala prima di effettuare da sé le riproduzioni; quest’ultima vincola infatti espressamente l’utilizzo dell’immagine a scopi di studio strettamente personali che impediscono la libera divulgazione di im-magini di beni culturali «per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patri-monio culturale» introdotta dall’“Art Bonus” nel codice dei beni culturali (art. 108, comma 3-bis).

Sul piano normativo più generale nell’attuale regime di riproduzione in-trodotto dalla vigente circolare n. 21/2005 della Direzione Generale degli Ar-chivi si possono facilmente rilevare profili di incompatibilità sia con il codice

dei beni culturali29, sia con il dettato costituzionale, il quale da un lato pone

a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (art. 9, comma 1, della Costituzione), dall’altro sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero, come si legge espressamente nella relazione illustrativa del

de-creto “Art Bonus” prodotta dalla Camera dei Deputati30. Se poi dalle norme si

scende a considerare la prassi, è facile constatare come la difesa dello status

quo si ponga in stridente controtendenza con la più recente evoluzione delle

29 L’art. 108, comma 3 del codice dei beni culturali prevede infatti espressamente che «nessun

canone o corrispettivo è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione purché at-tuate senza scopo di lucro».

30 <

policy europee, le quali incoraggiano l’uso gratuito del proprio mezzo di

ri-produzione nelle sale studio di archivi e biblioteche per rispondere nel modo più efficace alle esigenze degli studiosi. Dal confronto con la realtà europea emerge infine che la richiesta stessa di tariffe per l’uso del mezzo personale si caratterizza come un costume tipicamente italiano, senza eguali all’estero. Ciò non deve stupire: mal si comprende infatti la ragione di questa curiosa imposizione, giacché la fotografia con mezzo proprio, com’è ovvio, non com-porta in nessun caso oneri aggiuntivi tali da giustificare legittime richieste di rimborso.

5. Le riproduzioni digitali con mezzo proprio nei regolamenti europei Mentre in Italia si procedeva in direzione opposta, con un emendamen-to che andava ad escludere la libera riproduzione in archivi e biblioteche, a

seguito di un dibattito per certi versi analogo31 nelle maggiori biblioteche

d’Europa cadevano, uno a uno, gli ultimi ostacoli alla libera riproduzione: il

19 marzo 2015 fu la volta della British Library32, seguita nel settembre dello

stesso anno dalla Bibliothèque nationale de France33, innescando un

proces-so virtuoproces-so, tuttora in corproces-so in Europa, di progressiva apertura verproces-so policy più liberali che punta a rispondere nel modo più efficace alle esigenze di stu-dio dei ricercatori. È peraltro singolare che ciò si registri negli stessi anni in cui si sta sviluppando in varie parti del mondo una avanguardia ben più estre-ma nei confronti del digitale, da parte di musei, biblioteche e centri di ricerca che sperimentano il libero riuso, anche commerciale, delle collezioni digitali

online, superando i limiti che, come in Italia, vincolano l’uso dell’immagine a

ragioni di studio o a finalità strettamente culturali34.

In altre biblioteche pubbliche, come la Biblioteca Nacional de España o l’Albertina di Vienna, il mezzo proprio non è ammesso, ma non sono da esclu-dere futuri ripensamenti, come è accaduto alla prestigiosa biblioteca reale di Windsor, che ha liberalizzato la fotografia in una sede dove fino a poco tempo fa qualsiasi mezzo di riproduzione era bandito dalla sala consultazione. Al-trove invece il ricorso gratuito al proprio mezzo digitale è già la norma, come nella Deutsche Nationalbibliothek e nella Nasjonalbiblioteket di Oslo, o come negli archivi nazionali di Francia, Gran Bretagna, Belgio, Svizzera, Polonia, Estonia, Lituania (dal 2014), USA, Canada, Australia, Giappone e Nuova Ze-landa35.

31 Si vedano in particolare Cox, Machines in the archives; Darby, The cost of historical

rese-arch.

32 <

http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2015/03/photography-in-the-ma-nuscripts-reading-room.html >.

33 < http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/anx_actu_bib/a.extension_photographie.html >. 34 Modolo, Quando il consumo.