Il sistema alare Prandtl-Plane

1.1 Il “Best Wing Sistem”La resistenza che incontra il velivolo durante il volo è data da due termini principali: resistenza indotta e resistenza parassita. Nei velivoli tradizionali durante la crociera la resistenza indotta è circa il 45% della resistenza totale offerta dal velivolo, mentre la rimanente resistenza è suddivisa tra quella di attrito 50% e d'onda 5%. La distribuzione di portanza che rende minima la resistenza indotta è quella ellittica.

A parità di resistenza prodotta se si aumenta il numero di superfici portanti (passando cioè da un biplano, ad un triplano, ad un quadriplano e così via), il termine di resistenza indotta, sotto opportune condizioni diminuisce, per via della mutua interazione aerodinamica tra le ali.

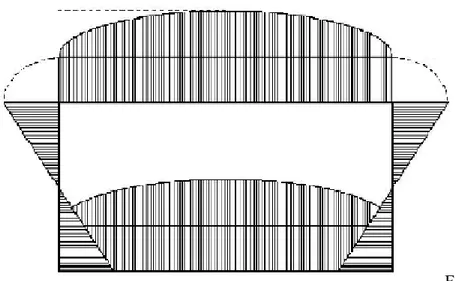

Nel 1924 il fisico tedesco Prandtl (1875-1953) individuò il cosiddetto “Best Wing Sistem” o sistema alare ottimo capace di minimizzare la resistenza indotta. Tale sistema alare consiste in due ali orizzontali poste ad una altezza h tra loro e collegate alle estremità da due superfici verticali così come rappresentato in figura 1.1.

Prandtl individuò inoltre le caratteristiche aerodinamiche necessarie ad avere la condizione di minima resistenza indotta (Fig. 1.2)

• portanza ugualmente ripartita tra le ali anteriore e posteriore con un rapporto predefinito tra parte costante ed ellittica;

• la distribuzione di portanza sulla paratia è a farfalla:

1.2 L'architettura alare del Prandtl-Plane

Il velivolo analizzato nella tesi è un velivolo di grandi dimensioni utilizzato per il trasporto delle merci con struttura alare a “box”. Questa è la tipica configurazione del Prandtl-Plane, costituita dall'ala (anteriore e posteriore) e dalla paratia, così come illustrato in fig. 1.3:

La radice dell'ala anteriore è incastrata alla fusoliera, mentre il tip è collegato alla paratia. La paratia Fig. 1.1

Fig. 1.3 Fig. 1.2

traslazione di una qualsiasi superficie lungo la direzione del flusso asintotico; dunque tale configurazione è adatta anche per i velivoli transonici e permette di disporre le ali in modo da conferire all'intero sistema caratteristiche di stabilità in volo.

L'ala posteriore invece non è direttamente collegata alla fusoliera, ma viene unita a questa mediante il fin, che ha la funzione di fornire all'ala posteriore un opportuno vincolo in modo da trasferire correttamente i carichi aerodinamici alla fusoliera. In base alla posizione che occupa il fin lungo l'apertura alare dell'ala posteriore si possono avere due situazioni (Fig.1.4):

• 1 fin posto in corrispondenza del piano di simmetria del velivolo; • 2 fin separati e simmetrici rispetto al piano di simmetria.

L'utilizzo di due fin simmetrici permette di evitare i problemi legati al flutter; per questo motivo la configurazione del fin in mezzeria è adatta per velivoli di piccole dimensioni o ultraleggeri mentre quella con due fin simmetrici è adatta per i velivoli di grosse dimensioni, come nel caso del nostro velivolo merci.

1.3 Pregi e difetti della struttura alare del Prandtl-Plane rispetto all'ala tradizionale

Le differenze tra l'ala a box e quella a sbalzo tradizionale sono numerose e non riguardano solo l'aspetto aerodinamico ma anche quello strutturale e della meccanica del volo.

1.3.1 Aspetti aerodinamici

Nel paragrafo 1.1 si è accennato ai vantaggi aerodinamici del Prandtl-Plane rispetto all'ala convenzionale: secondo Prandtl, l'efficienza del sistema è funzione del parametro h/b, cioè al rapporto tra la distanza verticale tra le ali e l'apertura alare. Egli dimostrò che rapportando la resistenza indotta dal Prandtl-Plane assunto come Best Wing Sistem con la resistenza indotta di un monoplano con distribuzione di portanza ellittica si ottiene la seguente relazione:

k =DBest WingSistem Dmomoplano = 1+0.45h b 1.04+2.81 h b Assumendo h = 0.2 di ha: k = 0.679

Il grafico di fig.1.5 rappresenta l'andamento del fattore k in funzione della distanza tra l'ala anteriore e posteriore.

La riduzione di resistenza aerodinamica può comportare una significativa riduzione dei costi operativi diretti legati al volo e in particolare al consumo di carburante. Il problema di Prandtl è stato risolto in maniera esatta solo di recente [1], dimostrando che quanto formulato da Prandtl

Per quanto riguarda il campo strutturale, il problema fondamentale è dovuto al fatto che il sistema non è isostatico come l'ala a sbalzo, ma è iperstatico. Questo comporta la necessità di utilizzare il metodo delle forze e le equazioni di Müller-Breslau per determinare le incognite iperstatiche e di conseguenza le caratteristiche della sollecitazione.

La fusoliera di un velivolo Prandtl-Plane per il trasporto merci è più grande rispetto a quella dei velivoli convenzionali e viene di solito schematizzata come una trave appoggiata in corrispondenza degli attacchi con l'ala anteriore e con l'ala posteriore.

Il posizionamento del fin è molto importante in quanto introduce delle incognite iperstatiche alla struttura alare e influisce sul grado di iperstaticità della struttura. Se infatti il fin è posto in corrispondenza dell'asse di simmetria esso introduce un vincolo di incastro, altrimenti funge da appoggio per l'ala posteriore. Esso non è infinitamente rigido ma presenta una certa cedevolezza e, per questo motivo, può essere schematizzato con delle molle. In teoria il fin introdurrebbe tre componenti di forza e tre di momento, ma attraverso considerazioni semplificative e di simmetria si può ridurre il numero di incognite iperstatiche introdotte dal fin. Le incognite iperstatiche introdotte dal fin saranno descritte dettagliatamente nel capitolo 6.

1.3.3 Aspetti di meccanica del volo e dei sistemi

Rispetto alla configurazione alare convenzionale non esiste la coda deportante quindi aumenta la superficie alare in grado di generare portanza; inoltre, il controllo in beccheggio è effettuato tramite coppie di elevatori sulle due ali orizzontali che lavorando in opposizione di fase permettono la generazione di una coppia pura senza alterare la portanza globale.

I velivoli di grosse dimensioni come il velivolo merci trattato nella tesi, possono essere dotati di più motori sulle ali; ogni motore introduce forze concentrate che aumentano lo stato di sollecitazione a cui è soggetta l'ala.