3. I

NQUADRAMENTO DELL’

AREA DI STUDIO3.1 Localizzazione, storia e caratteristiche tecniche del sito di

discarica

La discarica oggetto di studio è situata in località Spedalino, nel territorio comunale di Agliana, in provincia di Pistoia, ad ovest rispetto al centro abitato di Agliana (figura 3.1). Da un punto di vista idrografico risulta inserita all’interno della porzione pistoiese del bacino del Torrente Ombrone. Oltre a questo corso d’acqua principale, nella zona sono presenti anche corsi d’acqua minori come il Torrente Brana ed il Fosso Acqualunga, che scorrono arginati in direzione nord-est/sud-ovest, e numerosi fossi e canali come il Fosso Settola (ad est della discarica).

DISCARICA

N

4 km

Figura 3.1: Ubicazione geografica discarica. [Fonte Google Earth]

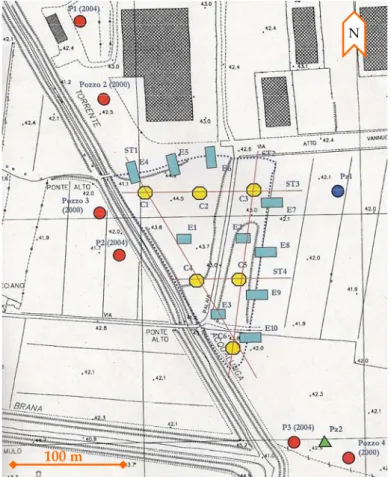

Il sito in esame si presenta come un rilevato a forma di tronco di piramide a base triangolare con estensione di 15.000 mq ed è delimitato ad ovest dall’argine sinistro del Torrente Acqualunga, a nord da via Vannucci ed a sud ed est da aree agricole. Come si può osservare in figura 3.2 la discarica

(tratteggio rosso) è attraversata, in direzione N-S, da via Palaia che la suddivide in due parti (ad ovest il corpo A e ad est il corpo B). L’area in cui è inserita la discarica risulta completamente pianeggiante con una leggera pendenza verso S-SE; gli unici elementi morfologici significativi sono costituiti dalla discarica stessa (mediamente rialzata 3-4 m) e dagli argini del Torrente Acqualunga.

100 m CORPO A C O R P O B N

Figura 3.2: Ubicazione discarica. [Fonte www.rete.toscana.it]

Il sito è stato utilizzato come discarica di rifiuti solidi urbani ed inerti fino al 1978, quando ebbe inizio lo smaltimento presso l’inceneritore di Montale.

Il periodo di conferimento risulta precedente al D.P.R. 915/82, che rappresenta la prima normativa italiana in materia di stoccaggio di rifiuti; conseguentemente a ciò lo smaltimento è avvenuto in maniera incontrollata, in assenza di una protezione delle matrici ambientali mediante opportuni materiali di rivestimento, affidandosi esclusivamente alla protezione offerta dalla natura prevalentemente limo-argillosa dei terreni presenti. Data la potenziale possibilità di contaminazione del sito, questo è stato censito

nell’anagrafe dei siti da bonificare della provincia di Pistoia con il codice PT081 e con ordine di priorità “medio termine”.

L’area in esame ricade in parte in zona produttiva a carattere perlopiù industriale (a nord sono presenti insediamenti industriali) ed in parte in zona agricola, caratterizzata dalla presenza di numerose attività floro-vivaistiche.

In funzione delle esigenze edificative dell’area, fin dal 1987 la zona in questione è stata oggetto di studi per capire il grado di contaminazione presente. Un intervento sul corpo rifiuti è stato effettuato tra il 1996 e il 1997 quando è stata asportata una parte di rifiuti per ottenere l’ampliamento di via Palaia.

Nel 2002 il comune di Agliana ha elaborato e presentato in Conferenza dei Servizi il Piano della Caratterizzazione come previsto dalla normativa vigente per i siti contaminati. Il Piano, dopo l’approvazione, era stato eseguito solo parzialmente e quindi nel 2006 il Comune ha passato le competenze ed i relativi oneri riguardanti l’esecuzione del piano ad un altro soggetto, il Consorzio dei Lottizzanti Salceto. Tale consorzio ha incaricato la società P&I S.r.l. di Firenze di eseguire il Piano della Caratterizzazione e l’Analisi di Rischio in base alle previsioni della nuova normativa entrata in vigore [D. Lgs. n. 152/2006, Testo Unico Ambientale e sue integrazioni]. La parte del Piano relativa allo studio idrogeochimico sui corpi idrici è stata commissionata all’Istituto di Geoscienze e Georisorse, Area della ricerca CNR di Pisa; in tale ambito rientra il presente lavoro di tesi, che si è appoggiato a questo ente di ricerca per l’esecuzione delle analisi di laboratorio.

In base alle previsioni del progetto di urbanizzazione primaria per l’anno 2005 (quindi precedente al nuovo Piano di Caratterizzazione) l’area in cui ricade la discarica viene considerata a destinazione d’uso verde pubblico, privato e

residenziale ed in particolare la zona della discarica, secondo le previsioni del

progetto, sarà adibita ad area a verde.

Attualmente il sito è incolto (figura 3.3), nei dintorni dell’area di discarica sono presenti insediamenti produttivi artigianali ed industriali (area industriale

di “Spedalino”) mentre la restante parte di territorio è caratterizzata dalla presenza di aree a vocazione agricola, sia coltivate che in abbandono, su cui insistono insediamenti abitativi sparsi e di tipo prevalentemente rurale.

a b

c d

Figura 3.3: Immagini del sito di discarica: a) vista SO-NE corpo B discarica; b) via Palaia

direzione sud; c) vista O-E corpo A discarica lato nord; d) particolare pozzo percolato.

Nell’ambito del Piano della Caratterizzazione a novembre e dicembre 2007 sono stati eseguiti 18 sondaggi per indagare le litologie presenti nell’area e per valutare la distribuzione e lo spessore dei rifiuti nel corpo discarica; i sondaggi eseguiti (figura 3.4) sono i seguenti :

2 sondaggi profondi 15 m (Pz1 e Pz2, che nel presente elaborato sono stati rinominati rispettivamente AfPz1 e AfPz2) eseguiti con sonda ed attrezzati a piezometro;

6 sondaggi (eseguiti con sonda) C1, C2, C3, C4, C5 e C6 rispettivamente profondi 8, 6, 5, 7.30, 6.50 e 5 m; tre di questi (C2, C4 e C5) sono attrezzati a pozzo per il monitoraggio del percolato e del biogas (sono realizzati in HDPE microfessurato per tutta la lunghezza e dotati di testa pozzo attrezzata per il campionamento);

10 sondaggi eseguiti con escavatore, 3 nel corpo discarica (E1, E2, E3) e 7 lungo il confine della stessa (E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10).

100 m

N

Figura 3.4: Ubicazione dei punti relativi alle indagini del piano di

investigazione. [Fonte: P&I S.r.l, 2007]

Nell’ambito del piano di investigazione sono stati ripristinati alcuni piezometri esistenti che sono stati utilizzati per il monitoraggio delle acque sotterranee. I piezometri considerati sono P1, P2, P3 (nel presente elaborato rinominati come AfP1, AfP2 e AfP3) realizzati nel 2004 ed aventi una profondità di 15 m al di sotto del piano campagna.

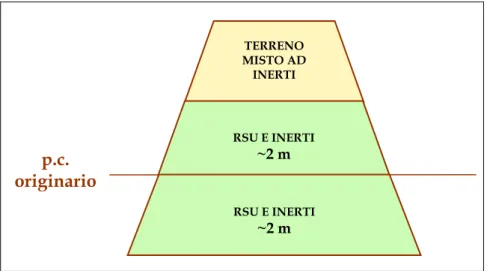

Le indicazioni ottenute tramite i sondaggi hanno permesso di ricostruire gli andamenti stratigrafici dei rifiuti all’interno della discarica. Dalle stratigrafie si può individuare uno strato superficiale medio di circa 1.5 m composto da terreno misto a materiali inerti da Costruzione e Demolizione; a quote inferiori si trovano i rifiuti che hanno uno spessore medio di circa 4 m (figura 3.5). Per quanto concerne la profondità della discarica si può generalmente affermare che lo strato di materiali riportati è composto da orizzonti alternati di materiali inerti e rifiuti fino ad una profondità di circa 5.5 m dal p.c. attuale. Riferendosi all’originale piano campagna corrispondono ad una profondità di circa 2 m; infatti i rifiuti sono stati stoccati in una depressione creata da operazioni di escavazione; il perimetro di interramento del rifiuto corrisponde inoltre con l’inizio della parte rilevata.

TERRENO MISTO AD INERTI RSU E INERTI ~2 m RSU E INERTI ~2 m p.c. originario

Figura 3.5: Schematizzazione corpo discarica.

Nell’ambito delle indagini effettuate dalla società P&I S.r.l., in merito all’individuazione di una eventuale contaminazione dell’area circostante la zona di interramento rifiuti, sono state condotte delle prove per valutare il grado di stabilizzazione del rifiuto. In particolare dai tre sondaggi (E1, E2, E3) realizzati nel corpo discarica è stato raccolto un campione medio rappresentativo di rifiuto sul quale è stato valutato l’indice respirometrico, il

parametro più significativo per capire le caratteristiche di un rifiuto urbano. Tale indice viene determinato considerando il consumo di ossigeno necessario per la degradazione delle sostanze fermentescibili nell’unità di tempo e viene espresso sull’unità di peso dei solidi volatili (mgO2/kg⋅SV⋅h); è quindi un indice del tenore di massa organica ancora presente nel rifiuto e può dare indicazioni circa l’eventuale futuro sviluppo di biogas e quindi di emissioni odorigene. Il campione di rifiuto analizzato riporta un valore dell’indice respirometrico pari a 332 mgO2/kg⋅SV⋅h [P&I S.r.l., 2008] ovvero un valore piuttosto contenuto e caratteristico di un rifiuto a ridotto carico organico. Dalla letteratura e dalle Normative, per l’accettazione dei rifiuti in discarica, il Compost Fuori Specifica e la Frazione Organica Stabilizzata che possono essere utilizzate per le coperture giornaliere delle discariche (e che quindi vengono considerate ormai stabili biologicamente e mineralizzate), hanno valori massimi dell’Indice respirometrico pari a 500-600 mgO2/kg⋅SV⋅h e quindi maggiore del dato rilevato nei rifiuti analizzati.

Dalle indagini effettuate (E4, E5, E6) risulta che la fascia posta a nord non è interessata dall’interramento di RSU così come la parte a Nord-Est (C3, E7). Dai dati elaborati dalla P&I S.r.l. è stato possibile risalire alle volumetrie ed ai quantitativi di rifiuti conferiti che risultano di circa 70.000 mc; inoltre, considerando la volumetria dei rifiuti, la quota media del battente di percolato (intorno a –3m dal piano campagna) ed assumendo, per la fase satura di percolato un rapporto volumetrico rifiuti/percolato pari a 0.1, è stato stimato il quantitativo totale di percolato che si aggira intorno a 3.500 mc, [P&I S.r.l., 2008].

3.2 Geologia e idrogeologia

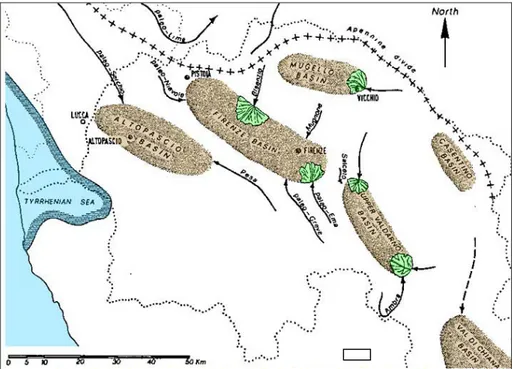

3.2.1 Inquadramento a grande scala

La discarica di Agliana è situata nella porzione pistoiese del bacino sedimentario del Medio Valdarno (pianura di Firenze, Prato e Pistoia). La pianura rappresenta l’evoluzione di un bacino fluvio-lacustre, a cui, sulla base di pochi resti di vertebrati molluschi continentali rinvenuti nella conca di Firenze [Cocchi I., 1867; Sacco F., 1895; Dainelli G., 1936; Azzaroli & Cita, 1967], è stata attribuita una età villafranchiana (circa 1.5 milioni di anni). Il bacino ha una lunghezza di 45 km ed una larghezza massima di 10 km; l’aspetto geomorfologico attuale deriva dalla sua passata storia evolutiva (figura 3.6).

Durante il Pliocene (periodo compreso tra 5.2 e 1.8 milioni di anni fa), le fasi distensive post-parossistiche dell’orogenesi appenninica hanno portato alla formazione di una fossa tettonica di forma allungata, con l’asse maggiore orientato NW-SE, all’interno della quale si è sviluppato un ambiente lacustre e fluviale.

Figura 3.6: Drenaggio nel bacino dell’Arno (Villafranchiano superiore);

L’antico lago aveva l’emissario probabilmente ubicato nella stretta della Gonfolina (situata a Sud di Prato); i principali immissari erano costituiti da un paleo-Ema, nella conca di Firenze, dall’Ombrone, all’estremo opposto del bacino, e dal Bisenzio, nella sua parte centro settentrionale [Autorità di Bacino del Fiume Arno, 2006]. Il progressivo abbassamento del fondo del lago veniva compensato dal forte trasporto solido dei corsi d’acqua, in considerazione del fatto che l’area appenninica di provenienza era in forte sollevamento e quindi in accentuata erosione. Il fondo del bacino che si venne a creare risultò di forma asimmetrica, incernierato in corrispondenza del margine meridionale, con maggiore profondità verso il margine settentrionale a causa dell’azione della faglia normale che lo delimitava verso NE. Ulteriori faglie, trasversali rispetto al suo asse maggiore (localizzate lungo l’asse Castello-Scandicci) interessarono il substrato pre-lacustre, causando il sollevamento (di circa 150-200 m) della conca di Firenze rispetto al resto del bacino.

Si venne a creare una pianura prosciugata nella quale si instaurò un reticolo idrografico il cui corso principale sfociava nel lago residuo in corrispondenza delle Cascine, formando una pseduo-conoide (argille con inclusioni ghiaiose derivanti dallo smantellamento dei precedenti sedimenti lacustri) che si estendeva verso Osmannoro e Campi Bisenzio. Ciò causò un raccorciamento dell’area occupata dal lago, che veniva così ad essere delimitato a Sud-Est dall’allineamento Castello-Scandicci.

Nel restante bacino di Prato-Pistoia, invece, continuò senza soluzione di continuità la deposizione fluvio-lacustre fino al totale colmamento.

Nella successiva fase alluvionale si instaurò un reticolo idrografico facente capo all’Arno che, con numerosi cicli di erosione e deposizione (che seguirono il ritmo delle glaciazioni quaternarie), rimaneggiò l’originaria superficie depositandovi una spessa coltre di sedimenti sciolti. Questi ultimi, provenienti in prevalenza dalle sponde appenniniche settentrionali, erano in genere a granulometria grossolana in prossimità dei corsi d’acqua o entro gli alvei, ed a granulometria decisamente più fine nelle zone distali.

L’ultima fase evolutiva del bacino vide l’instaurarsi di estese zone palustri, specialmente ai margini della pianura neoformata ed in prossimità dei corsi d’acqua principali, alcune delle quali perdurarono fino in epoca storica. In tali ambienti di bassa energia si depositarono sedimenti fini con intercalazioni torbose.

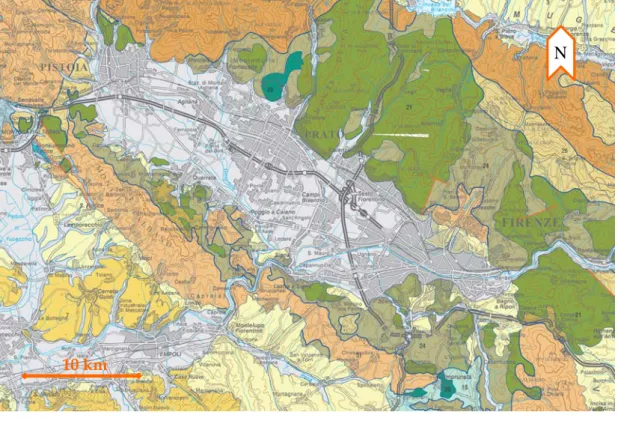

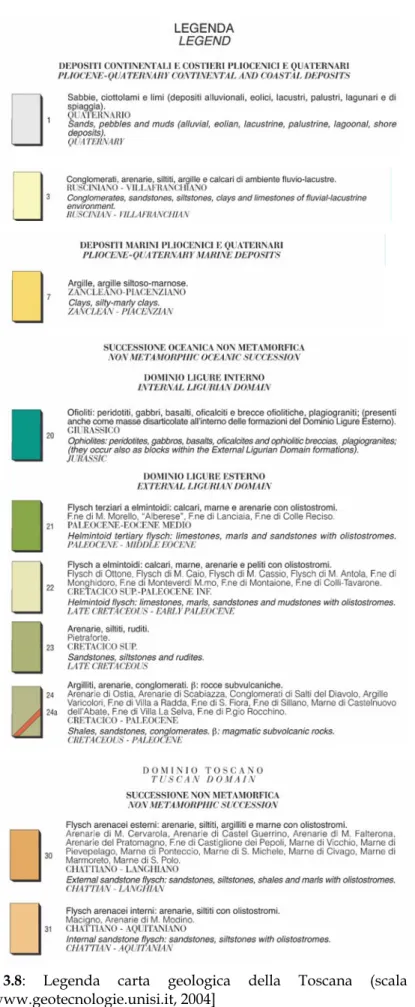

Il bacino lacustre, in seguito ai vari processi che si sono verificati, presenta la sua profondità massima nella zona tra Campi Bisenzio e Calenzano (500-550 m); minori profondità si sono riscontrate tra Prato e Pistoia (400-450 m); le profondità minime sono invece presenti nella zona di Firenze (50 m nel centro cittadino). In figura 3.7 è presentata la geologia del bacino del Medio Valdarno mentre nella 3.8 la relativa legenda.

N

10 km

Figura 3.7: Carta geologica della Toscana (scala 1:250.000). [Fonte:

Figura 3.8: Legenda carta geologica della Toscana (scala 1:250.000). [Fonte:

L’area di maggiore interesse agli scopi del presente elaborato è la piana di Pistoia dove ricade la discarica indagata. Relativamente a tale zona sono stati effettuati numerosi studi, di conseguenza esistono importanti informazioni relative sia alle successioni sedimentarie presenti, sia ai substrati rocciosi.

Sotto la pianura pistoiese il substrato roccioso prelacustre si trova ad una profondità massima di 400 metri. I pochi pozzi che hanno raggiunto questo substrato indicano la presenza di calcari marnosi appartenenti alla Formazione di Monte Morello (“alberese”) nel sottosuolo della città di Pistoia; nelle altre zone i sedimenti fluvio-lacustri risultano appoggiati su arenarie tipo Macigno, salvo nella parte meridionale della pianura dove si vengono a trovare su rocce prevalentemente argillitiche, appartenenti alle Unità Liguri.

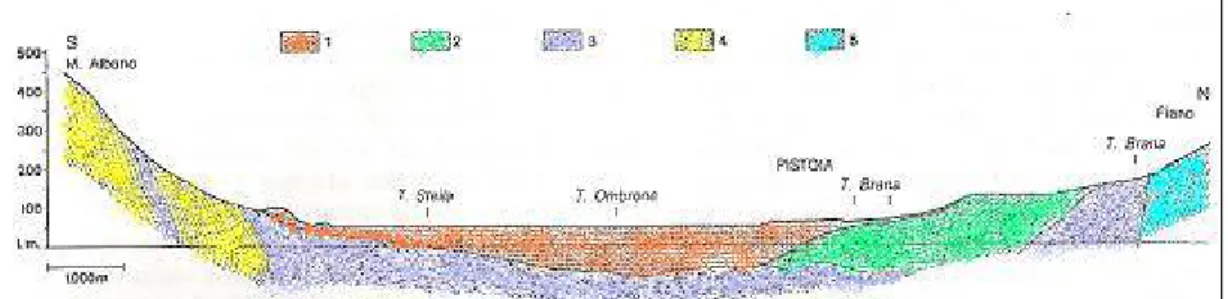

Dalla sezione geologica (figura 3.9) [Capecchi & Pranzini, 1986], trasversale al bacino di Pistoia, si possono osservare più in dettaglio le formazioni pre-lacustri, riassumibili come segue:

Macigno (mg): costituito dalla successione delle arenarie torbiditiche

quarzo-feldspatiche che spesso passano a siltiti nella parte alta; rare sono le intercalzioni argillitiche. Gli strati hanno uno spessore medio intorno ad un metro, ma possono anche raggiungere 10-15 m nel Monte Albano. Lo spessore della formazione è stato valutato oltre 2.000 m nella zona del M. Albano [Merla et al., 1967]. La formazione è datata Oligocene medio-superiore [Bortolotti et al., 1964] con possibile estensione all’Aquitaniano [Dallan et al., 1974];

Arenarie di M. Modino-le Lari (aM): costituiscono una formazione

litologicamente molto simile al Macigno; la distinzione si basa su una minore quantità di detriti di rocce sedimentarie e soprattutto, sulla posizione stratigrafico-strutturale. Nella zona di Pistoia non affiorano né la base né il tetto, costituiti, nelle zone limitrofe, rispettivamente dalle Argilliti di Fiumalbo e dalle Marne di Pievepelago. Lo spessore della formazione è di circa 700 m e l’età è all’incirca quella del Macigno;

Arenarie del Monte Cervarola (aC): si distinguono dalle due formazioni

precedenti per una maggiore frequenza della componente siltosa, che spesso prevale su quella arenacea. Sono presenti anche strati di marne e olistostromi prevalentemente argillitici. Lo spessore varia da 650 a 2.000 m circa. La formazione termina con una facies marnosa che non è presente nella zona pistoiese. L’età è Aquitaniano-Langhiano [Dallan et

al., 1974];

Complesso eterogeneo prevalentemente argillitico (cb): è costituito da vari tipi

litologici (calcari, silicei e marnosi, arenarie, marne, calcareniti) in una massa prevalentemente argillitica. Prevale l’assetto caotico delle “argille scagliose”ma localmente è riconoscibile la stratificazione originaria in piccole serie relativamente ordinate. L’età è genericamente dal Cretaceo all’Eocene, ma manca una datazione per le rocce che affiorano sulle colline dell’area pistoiese. Il complesso argillitico deve essere considerato essenzialmente come unità strutturale, nella quale sono compresi termini litologici appartenenti al complesso di Canetolo e al Supergruppo della Calvana. In particolare è probabile che le argilliti di Canetolo e la Formazione di Sillano abbiano fornito la maggior parte della componente argillitica;

Calcari di “alberese”: sono unità torbiditiche costituite da calcari più o

meno marnosi con calcareniti, marne, arenarie calcaree e argilliti; l’età della formazione è eocenica.

Figura 3.9: Sezione geologica trasversale al bacino di Pistoia. 1) Depositi fluvio-lacustri

(Villafranchiano?-attuale). 2) Formazione dei calcari “alberese” (Eocene). 3) Complesso eterogeneo prevalentemente argillitico (Cretaceo-Eocene). 4) Macigno (Oligocene-Miocene). 5) Arenarie di M. Cervarola (Miocene). [Da Capecchi & Pranzini, 1986; con modifiche]

Vari autori [Capecchi et al., 1976; Capecchi & Pranzini, 1986] hanno ricostruito l’evoluzione sedimentaria dell’antico bacino fluvio-lacustre (figura 3.10). Dalle ricostruzioni effettuate emerge che in una prima fase (tra il Pliocene Superiore e il Pleistocene Medio) ha prevalso l’ambiente lacustre, con deposizione di materiali fini (limi ed argille, anche con lignite) e pochi intervalli di ghiaie e sabbie; in questa fase la subsidenza dominava sulla sedimentazione, determinando il permanere dell’ambiente lacustre sulla maggior parte del bacino. Nel Pleistocene Superiore l’apporto sedimentario, assai consistente nelle fasi glaciali, prevalse sulla subsidenza ed i corsi d’acqua distribuirono sedimenti (ghiaie e sabbie) in tutto il bacino, trasformandolo da lago in pianura alluvionale. Solo nelle aree più lontane dal percorso dei principali corsi d’acqua rimasero ampi specchi palustri, la cui bonifica fu iniziata forse dagli Etruschi, proseguita dai Romani e dal Granducato di Toscana, ed è ancora in atto da parte dei consorzi di bonifica.

Figura 3.10: Serie rappresentative del riempimento fluvio-lacustre del bacino di

Firenze-Prato-Pistoia. 1) Sabbie argillose. 2) ciottolami e ghiaie. 3) ciottolami con matrice sabbioso-argillosa. 4) Argille. 5) Argille con lenti di ciottoli. 6) Calcari cariati tipo travertino. 7) Rocce del fondo lago.[Da Capecchi & Pranzini, 1986]

Entrando più nel particolare, nell’area circostante la discarica di Agliana si può individuare una successione sedimentaria più recente che presenta sedimenti grossolani, soprattutto in prossimità dei rilievi appenninici, costituiti dai sedimenti di delta-conoide dei corsi d’acqua Ombrone, Brana, Bure e Agna [Autorità di Bacino del Fiume Arno, 2006]; soprattutto il delta-conoide dell’Ombrone appare piuttosto esteso, spingendo le sue ghiaie fino ben a sud della città di Pistoia. Nella parte meridionale della pianura, a ridosso del Monte Albano, si trovano modesti spessori di ghiaie e sabbie anche nella successione sedimentaria più recente in funzione del fatto che i corsi d’acqua che scendevano da questo rilievo erano piccoli e con scarsa portata solida. Nella parte centro-meridionale della pianura prevalgono ancora i sedimenti fini; vi si trovano comunque, a profondità relativamente basse, sabbie e ghiaie deposte dall’Ombrone e dai suoi affluenti durante i maggiori episodi alluvionali dell’ultima fase glaciale. Solitamente lo strato più superficiale, variabile tra 1 e 7 metri, è formato da limo più o meno sabbioso, con poca ghiaia sparsa, corrispondente al sedimento lasciato dai corsi d’acqua in occasione degli eventi alluvionali. Solamente in corrispondenza dell’apice dei conoidi, lungo il margine nord-orientale, i ciottoli e le ghiaie affiorano direttamente in superficie.

Gli acquiferi principali della pianura di Pistoia si sviluppano nelle ghiaie e nelle sabbie di deposizione fluviale e fluvio-lacustre. L’acquifero più importante coincide con il delta-conoide dell’Ombrone, le cui ghiaie raggiungono uno spessore massimo 20-25 metri, anche se presentano frequenti e sottili intercalazioni di limi. Nella parte centrale della pianura le sabbie e le ghiaie fluviali sono discontinue, e sono da collegare con i paleolavei dell’Ombrone e dei suoi affluenti. I dati di trasmissività (figura 3.11) risultano infatti, nella zona circostante Pistoia, compresi tra 0.01-0.02 mq/s mentre spostandosi verso sud-ovest si ha una riduzione e tale parametro assume valori intorno 0.0001-0.001 [Autorità di Bacino del Fiume Arno, 2006].

AGLIANA

PISTOIA

Figura 3.11: Carta della trasmissività [Autorità di Bacino del Fiume Arno, 2006].

Il livello piezometrico è quasi ovunque prossimo alla superficie topografica (la soggiacenza va da 1 a 5-6 metri), salvo in corrispondenza dei coni di depressione creati dai pompaggi più intensi. Il livello piezometrico si situa in corrispondenza dei sedimenti più permeabili, oppure, dove lo strato limoso di esondazione fluviale è più spesso, in corrispondenza di quest’ultimo. Nel primo caso abbiamo quindi una falda libera, nel secondo una falda semiconfinata, in quanto il limo superficiale si comporta come acquitardo. I livelli permeabili compresi nella successione lacustre contengono invece falde in pressione, alimentate dalle zone apicali dei conoidi. I pozzi che raggiungono gli acquiferi confinati hanno di solito un livello piezometrico statico più o meno coincidente con il livello freatico della falda libera. Ciò significa che, tramite i contatti naturali o artificiali (pozzi fenestrati in tutti i livelli acquiferi), si stabilisce un equilibrio fra la pressione degli acquiferi confinati ed il carico idraulico di quello libero. Durante il pompaggio dalle falde confinate, invece, il livello piezometrico scende ben al di sotto del livello freatico, in ragione del più basso coefficiente di immagazzinamento e quindi di una maggiore diffusività. I livelli permeabili compresi nella successione lacustre si riscontrano nei pozzi anche a profondità elevate (circa 100 m).

In estrema sintesi la successione idro-stratrigafia dell’area in cui si inserisce il sito di discarica può essere così schematizzata (figura 3.12):

1. Copertura semipermeabile: costituita da limi, limi sabbiosi con poca ghiaia che fungono in parte da acquitardo nei confronti delle successioni sottostanti; solo in corrispondenza dell’apice delle conoidi i ciottoli e le ghiaie sono in affioramento;

2. Sedimenti che costituiscono il corpo acquifero s.s.: costituiti da sabbie e ghiaie per lo più riconducibili al delta-conoide dell’Ombrone intercalate a limi; 3. Formazioni del substrato: costituite da argille lacustri e da arenarie del M.

Cervarola, Macigno e formazione del M. Morello appartenenti al substrato roccioso sul quale si è sviluppato il bacino fluvio-lacustre.

COPERTURA SEMIPERMEABILE CORPO ACQUIFERO S.S. SUBSTRATO IMPERMEABILE

3.2.2 Caratteristiche sito-specifiche

Studi di carattere geologico, condotti sull’area circostante la discarica di Agliana, hanno portato all’elaborazione di stratigrafie che hanno permesso di definire i diversi strati che si susseguono nel corpo rifiuti e le formazioni presenti al di sotto di questi.

Nel 2004 sono stati effettuati 3 pozzi attrezzati a piezometro aventi una profondità di 15 m rispetto al piano campagna e fenestrati tra 9 e 14 m dal p.c. stesso. Nell’ambito del Piano della Caratterizzazione a novembre e dicembre 2007 sono state eseguite ulteriori indagini, realizzando 18 sondaggi (figura 3.4). I sondaggi profondi (AfPz1 e AfPz2) 15 m sono stati fenestrati tra 9 e 14 m in funzione del fatto che nelle precedenti indagini il livello permeabile si trovava alla profondità di circa 10 m.

Nella zona specifica in esame affiorano terreni alluvionali attuali e recenti deposti dal Fosso Acqualunga e dagli altri corsi d’acqua; la composizione di tali affioramenti è costituita prevalentemente da limi argillosi e argille limose di colore ocra e grigi. In tali depositi sono sporadicamente intercalati dei modesti livelli di limo sabbioso con ghiaia, il più importante dei quali è presente con continuità tra 10 ed 11 m.

I dati stratigrafici interpretati dalla Subsoil Service S.n.c (società che si è occupata della relazione geologica nell’ambito della caratterizzazione del sito di discarica), durante l’esecuzione dei sondaggi, mettono in evidenza, spostandosi dal piano campagna (ad una quota di circa 41 m s.l.m.) verso il basso, la seguente successione (un esempio di stratigrafia è in figura 3.13 mentre le altre stratigrafie sono presentate in appendice):

1. uno strato superficiale di spessore variabile tra 0.5-1 m costituito da terreno vegetale limo-argilloso e limo-sabbioso;

2. uno strato di circa 9 m costituito da argilla limosa con frustoli vegetali color marrone con striature grigio marroni;

3. alla profondità media di circa 10 m, all’argilla limosa, è intercalato uno strato di limo sabbioso con ghiaia che rappresenta il primo acquifero che si estende dalla profondità di c.a -10,00 m a -10,80 dal p.c..

4. da –10.8 m dal p.c. fino alla profondità di 15 m si trova nuovamente uno strato costituito da argilla limosa con frustoli vegetali color marrone con striature grigio marroni.

Una rappresentazione della geologia presente nella zona in esame è riportata in figura 3.14.

Nel corso di suddette indagini sono state realizzate anche delle prove di laboratorio sui terreni per indagarne le caratteristiche idrauliche. Dalle analisi, condotte antecedentemente al Piano di Caratterizzazione, emerge che lo strato di limi argillosi che si estende fino a -7,00 m c.a ha una permeabilità dell’ordine di 10-7 cm/sec, mentre in corrispondenza dell’acquifero la permeabilità sale a 10-4. Durante la costruzione dei piezometri (AfPz1 e AfPz2), nel 2007, sono state effettuate altre prove di permeabilità. I risultati delle prove di permeabilità a carico variabile (Lefranc) mostrano che ad una profondità di -4.50/-5.30 (prova effettuata su AfPz1) rispetto al piano campagna la permeabilità dei terreni (K) è 5,04x10 cm/sec mentre si riduce fino a diventare impermeabile (4,68x10-5 -8 cm/sec) ad una profondità di -13/-13.50 m. Con la costruzione di AfPz2 sono state indagate altre profondità rispetto al p.c.: a circa –7.50/-8.50 m la permeabilità risulta essere 2,3x10-4 cm/sec e tra -12/-12.50 m si riduce fino a 8,8x10 cm/sec. -5

Sono state anche condotte delle misure di permeabilità in laboratorio (prova di permeabilità in cella edometrica a gradini di carico costante ASTM2435) da parte dell’Istituto Sperimentale di Geotecnica e Tecnologie dei Materiali che hanno evidenziato ad una profondità di 7.5-8 m (relativamente al piezometro AfPz1) una permeabilità di 1.67x10-8 cm/sec, ed a circa 5-5.5 m (relativamente al piezometro AfPz2) una permeabilità di 1.66x10 cm/sec. -8

Il modello idrogeologico dell’area in esame può essere rappresentato come segue partendo dalla superficie (figura 3.15):

1. fino a circa 10 m dal piano campagna è presente uno strato disomogeneo dal punto di vista idrogeologico (argilla limosa con intercalazioni limose), come dimostrato dai valori di permeabilità variabili tra 2,3x10-4 cm/sec (valore ottenuto con prove Lefranc) a valori intorno a 1.67x10-8 cm/sec (dato ottenuto mediante indagini geotecniche); non si tratta quindi di un vero e proprio impermeabile, ma di un livello acquitardo potenzialmente interessato da una circolazione idrica di limitata importanza. Vista la disomogeneità di questo livello, non si può del tutto escludere a priori che questa circolazione possa raggiungere il sottostante orizzonte acquifero;

2. a circa 10 dal p.c. si trova l’acquifero vero e proprio costituito da limi sabbiosi con ghiaia, avente uno spessore di circa 1 m; tale strato rappresenta il primo livello di circolazione nel sottosuolo dove la permeabilità raggiunge valori dell’ordine di 10 cm/sec; -4

3. al di sotto del primo acquifero e fino ad una profondità indagata di circa 15 m si hanno argille limose caratterizzate da una permeabilità molto bassa (10-8 cm/sec). Questo orizzonte rappresenta quindi, almeno nell’area indagata e relativamente ai primi 15 m di sottosuolo, il substrato impermeabile del sistema.

0.25 0.50 0,40 0.75 1.00 1.25 1.50 1,60 1.75 6 2.00 2 2.25 1 2.50 ø 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75

6.00 8,75 Argilla debolmente limosa con frustoli vegetali 6.25 marrone con striature grigio-marroni 6.50 6.75 1 7.00 0 7.25 1 7.50 ø 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50 9.75 10.00 10.25 10.35

0.40 Terreno superficiale vegetale limo-argilloso e limo-sabbioso marrone

1,20 Limo argilloso marrone

10.50 10.75 11.00 11.25 11.30 11.50 11.75 12.00 12.25 12.50 12.75

13.00 Argilla debolmente limosa con frustoli vegetali 13.25 marrone con striature grigio-marroni 13.50 13.75 14.00 14.25 14.50 14.75 15.00 15.00

0,95 Argilla limosa con ghiaietto marrone con striature grigie

3,70

FOSSO ACQUALUNGA VIA PALAIA

Figura 3.14: Sezione geologica dell’area in studio

FOSSO ACQUALUNGA VIA PALAIA

Figura 3.15: Sezione idrogeologica dell’area in studio

intercalazioni limose RSU e inerti

Argilla limosa con Limi sabbiosi con ghiaia Argille e argille limose

35.0 37.0 33.0 31.0 29.0 27.0 25.0 39.0 41.0 35.0 37.0 33.0 31.0 29.0 27.0 25.0 39.0 41.0 35.0 37.0 33.0 31.0 29.0 27.0 25.0 39.0 41.0 35.0 37.0 33.0 31.0 29.0 27.0 25.0 39.0 41.0 35.0 37.0 33.0 31.0 29.0 41.0 25.0 39.0 41.0 35.0 37.0 33.0 31.0 29.0 27.0 25.0 39.0 41.0 35.0 37.0 33.0 31.0 29.0 27.0 25.0 39.0 41.0 Legenda Terreni di riporto RSU e inerti Acquitardo Acquifero Acquicludo 35.0 37.0 33.0 31.0 29.0 27.0 25.0 39.0 41.0 35.0 37.0 33.0 31.0 29.0 27.0 25.0 39.0 41.0

![Figura 3.1: Ubicazione geografica discarica. [Fonte Google Earth]](https://thumb-eu.123doks.com/thumbv2/123dokorg/7333146.91059/1.892.154.764.630.937/figura-ubicazione-geografica-discarica-fonte-google-earth.webp)

![Figura 3.2: Ubicazione discarica. [Fonte www.rete.toscana.it]](https://thumb-eu.123doks.com/thumbv2/123dokorg/7333146.91059/2.892.173.790.355.759/figura-ubicazione-discarica-fonte-www-rete-toscana-it.webp)