Politecnico di Milano

Facoltà di Architettura e Società

Sede di Piacenza

“BRERA IN BRERA”

Restauro e creazione di nuovi spazi funzionali a servizio della città,

e del complesso monumentale di Brera, Milano

Relatore:

Professor Marco Albini.

Co-Relatori:

Professoressa Francesca Franceschi

Architetto Francesco Bombardi

Studenti:

Nicolò Ghilardelli 755937

Roberto Micella 755588

2

INDICE

Capitolo 1: Introduzione ... 6

Abstract ... 7

1.1 Strategia di progetto ... 10

Capitolo 2: Analisi Urbana ... 12

2.1 Evoluzione Urbanistica ... 13

2.2 Scala Metropolitana ... 20

2.3 Analisi della popolazione come residenti e non residenti influenzano la forma della città ... 22

2.4 Scala comunale :Ecosistema e nodi di trasporto ... 25

Bibliografia ... 30

Capitolo 3: Ubicazione e aspetto sociale ... 31

3.1 Ubicazione ... 32

3.2 Aspetto sociale... 34

3.2.1 Analisi della mobilità ... 41

Capitolo 4: Storia di Brera ... 43

4.1 Le origini ... 44

4.2 Progetti e interventi di Martino Bassi ... 45

4.3 Nuovo progetto complessivo di Francesco Maria Richini ... 48

4.4 La fondazione dell’Accademia di belle arti di Milano ... 55

4.5 Interventi del Piermarini: lavori, sistemazioni e programmi in Brera tra il 1775 e il 1778 ... 60

4.6 Completamento della fabbrica di Brera e le nuove sistemazioni e trasformazioni accademiche (177971795) ... 71

4.7 Il periodo della Repubblica Cisalpina ... 77

4.8 L’Accademia di Giuseppe Rossi e le trasformazioni del periodo Napoleonico ... 79

4.10 Interventi nel secolo XX ... 94

4.11 Organizzazione dei diversi enti e la loro nuova autonomia ... 96

4.11.1 La Pinacoteca e le sue raccolte... 96

4.11.2 Biblioteca Nazionale ... 101

4.11.3 Accademia delle belle arti ... 102

4.11.4 Osservatorio Astronomico...103 4.11.5 Orto Botanico ...104 Bibliografia ...105 Capitolo 5: Progetto ...106 5.1 Esterno...107 5.2 Interni ...109 5.2.1 Piano Interrato ...111 5.2.2 Piano Terra...113 5.2.3 Primo Piano ...115 5.3 Orto Botanico ...116

4

INDICE FOTOGRAFICO

Fig. 1 - Prima cintura ferroviaria: 1857-1931 ... 13

Fig. 2 - Cintura ferroviaria dopo la ristrutturazione inaugurata nel 1931 ... 13

Fig. 3 – Espansione territoriale del Comune di Milano al 1873 e al 1924 ... 15

Fig. 4 - Pianta della città di Milano al 1884 ... 17

Fig. 5 - Pianta della città di Milano al 1956 ... 18

Fig. 6 - Pianta della città di Milano al 1972 ... 18

Fig. 7 - Pianta della città di Milano al 1982 ... 19

Fig. 8 Ubicazione di Brera con relative vicinanze ... 32

Fig. 9 Tavola poli Attrattori ... 35

Fig. 10 Tavola poli Attrattori per i Residenti ... 36

Fig. 11 Tavola dei poli Attrattori per i Pendolari ... 36

Fig.12 Tavola dei poli Attrattori per i City User ... 37

Fig. 13 Tavola dei poli Attrattori per i Businessman ... 37

Fig. 14 Tavola attrattori dalle “8.00-14.00” ... 38

Fig. 15 Tavola attrattori dalle . “14.00-20.00” ... 39

Fig. 16 Tavola attrattori dalle “20.00-2.00” ... 39

Fig. 17 Tavola attrattori dalle “2.00-8.00” ... 40

Fig. 18 Tavola dei trasporti ... 42

Fig. 19 Tavola dei parcheggi ... 42

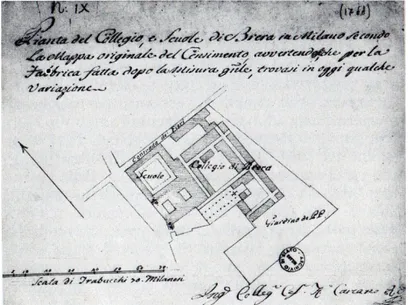

Fig. 20 “Copia d’una porzione delle mapp catastali con la proprietà dei Gesuitidi Brera”, 1768. ... 44

Fig.21 “Progetto complessivo per il Convento e Collegio dei Gesuiti”. ... 45

Fig.22 “Progetto per la costruzione delle scuole dei Gesuiti in Brera” ... 45

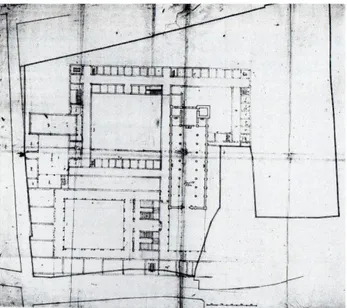

Fig. 23 “Progetto complessivo per il Convento e il Collegio dei Gesuiti” prima del 1628 ... 48

Fig. 24 “Progetto per la costruzione delle scuole dei Gesuiti in Brera” ... 48

Fig. 25 Raddrizzamento delle proprietà dei “Gesuiti su Contrada di Brera”, 1656 ... 49

Fig. 26 “Progetto approvato di sistemazione del pian terreno del Collegio di Brera”, 1679 ... 50

Fig. 27 “Progetto di sistemazione del primo piano del palazzo Braidense con biblioteca”, ... 50

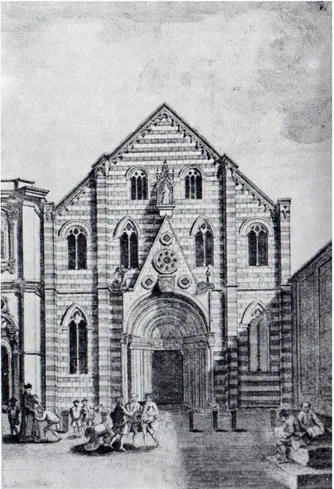

Fig 28 “Facciata della chiesa di S. Maria nella Brera del Guercio” ... 51

5

Fig. 30 “Collegio di Brera in Milano e sua dichiarazione”, circa 1760 ... 54

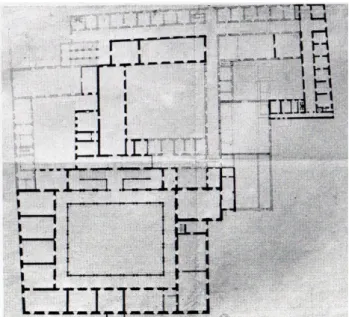

Fig. 31 Piermarini “Sistemazione del pian terreno del palazzo di Brera”, verso il 1780 .... 61

Fig. 32. Piermarini, “Sistemazione del primo piano del palazzo di Brera”, verso il 1780, . 61 Fig. 33 St. Calvi – Dom. Cagnoni, “Specula Astronomica Mediolanensis” ... 63

Fig. 34 “Particolare della Pianta di Milano redatta dagli Astronomi di Brera”, 1807 ... 64

Fig. 35 G. Piermarini “Progetto delle serre calde dell’Orto Botanico di Brera 1775 ... 67

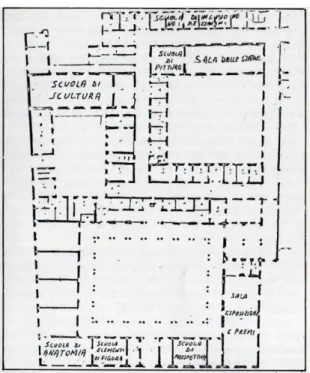

Fig. 36 “Schema illustrante la sistemazione dell’Accademia di Belle Arti nel 1776”. ... 69

Fig. 37 “Confine fra le proprietà di Brera e dei signori Besozzi di Via Borgonuovo”, 1789 ... 70

Fig. 38 “Riassunto di tutte le cessioni a privati di aree dello stradone interno di Brera”, 1797 ... 70

Fig. 39 “Disegno per il portone ligneo di Brera”, 1782 ... 73

Fig. 40 “Progetto di sistemazione, secondo i piani di Piermarini, del pian terreno e del primo piano della nuova ala di Brera”, 1784 .. 74

Fig. 41 “Veduta del Cortile di Brera ... 75

Fig. 42 “Schema delle sistemazioni del pian terreno di Brera ... 80

Fig. 43 “Schema delle sistemazioni del primo piano di Brera ... 80

Fig. 44 Pozzetti – Biasoli “ Palazzo delle Scienze ed Arti. Brera”, 1815. ... 82

Fig. 45 “Rilievi della chiesa di S. Maria di Brera trasformata in Pinacoteca” ... 82

Fig. 46 “Le sale di Brera”, da “Il Cosmorama Pittorico” ... 83

Fig. 47 “Esposizione nelle Sale di Brera in Milano”, 1836. ... 83

Fig. 48 “Primo progetto per le nuove serre dell’Orto Botanico di Brera”, 1811 ... 86

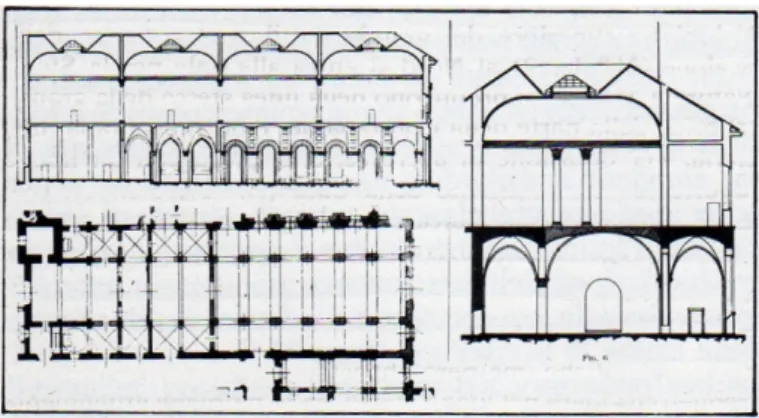

Fig. 49 “Prospetto e sezioni trasversale e longitudinale del palazzo di Brera” ... 88

Fig. 50 “Progetto finale del Salone dei Premi”, circa 1824 ... 89

Fig. 51 Progetto per l’arredo della nuova sala della Biblioteca Braidense, 1819 ... 89

Fig. 52 Il circuito delle Sale d’esposizione in Brera”, da “Guida per l’Esposizione…” ... 89

Fig. 53 “Rilievo del pian terreno dell’ I.R. Palazzo di Scienze ed Arti di Milano”, 1831 ... 90

Fig. 54 “Progetto per un nuovo salone della Biblioteca su Via Fiori”, 1831 ... 91

Fig. 55 “Progetto in pianta di nuove sistemazioni dell’ala di Brera su Via Fiori”, 1831 ... 91

Fig. 56 “Progetto per la sistemazione della facciata su Via Fiori”, 1831 ... 92

6

Capitolo 1

7

Abstract

Il tema della nostra tesi ha per oggetto la progettazione dell’intervento di restauro e nuovo assetto funzionale del complesso monumentale di Brera denominato “Brera in Brera” nonché dell’allestimento.

Tale nuovo assetto funzionale dovrà avere quale obbiettivo prioritario la riorganizzazione della Pinacoteca e degli spazi comuni.

L’intervento oggetto del presente incarico dovrà avere anche caratteristiche tali da permettere, successivamente, mediante ulteriori interventi, la realizzazione di un sistema museale integrato esteso a tutte le realtà espositive presenti nel complesso di Brera. Grazie all’accorto sancito il 29 Novembre 2007 tra l’Accademia e il MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) , l’Accademia lascerà gran parte dei locali attualmente occupati al piano di Brera, trasferendo le proprie aule in altro edificio demaniale. I locali così liberati resteranno a disposizione della Pinacoteca che potrà dotarsi finalmente di spazi per le esposizioni temporanee, per la didattica, per l’accoglienza, e potrà aprire al pubblico gli ambienti ricavati.

L’Accademia manterrà tuttavia all’interno di Brera un nucleo consistente di ambienti, garantendo così salvaguardata la permanenza della memoria del fortissimo legame storico e culturale tra Accademia e Pinacoteca.

Le esigenze ormai indifferibili della Pinacoteca di Brera si articolano su due fronti:

• Riallestimento del percorso espositivo permanente che possa contare su di un potenziamento degli spazi correttemente articolati secondo il flusso dei visitatori consentendo il recupero alla fruibilità delle opere oggi costrette in depositi interni, ma ancor più concesse in deposito esterno.

• Dotazione di spazi coerentemente correlati per i servizi museali interni/esterni necessari alla moderna attività dell’istituzione.

Il progetto della Pinacoteca peraltro non può e non deve svilupparsi come segmento a sé, ma, pur concentrandosi su quando di specifica competenza sia tecnico scientifica che giuridico amministrativa, non può che indicare anche quelle necessità di armonizzazione e di “complementarietà” che gli altri segmenti in capo alle diverse istituzioni che condividono il più generale progetto “Brera in Brera”.

Tale progetto infatti si qualifica come fine primario quello del recupero e valorizzazione dell’interno complesso monumentale di Brera nel rispetto della sua storia, da restituire alla percezione e alla fruibilità pubblica quale articolato divenire di usi e funzioni di

8

istituzioni nate originariamente come connesse e che solo la storia più recente haseparato, creando nei fatti, in alcuni casi, incompatibilità derivanti dalle moderne esigenze di funzionamento.

Dalla verifica progettuale delle esigenze delle singole istituzioni discende la distribuzione degli spazi, armonizzati nelle funzionalità dei percorsi e raccordati nei capisaldi dei servizi comuni che, nel potenziare il rapporto con il pubblico e gli utenti, siano garantiti e sostenibili sul piano gestionale.

Gli obbiettivi della progettazione saranno quelli di :

• Ampliare gli spazi espositivi e di servizio a disposizione della Pinacoteca

• Rinnovare l’allestimento museale della Pinacoteca in base ai criteri scientifico museologici indicati dalla committente, nonché in attuazione dei criteri contenuti nel DM 10.05.01 contenente l’atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei “pubblicato sul S.O. alla GURI n° 244 del 19.10.2001

• Curare la conservazione e il restauro del complesso monumentale in riferimento alle parti di intervento

• Garantire la massima accessibilità e fruibilità da parte dell’utenza allargata, da intendersi come il complesso degli utenti con limitazioni di mobilità e/o diversamente abili

• Creare i presupposti per la futura realizzazione di un sistema museale integrato di tutte le strutture espositive presenti, garantendo al contempo lo svolgimento delle attività delle diverse istituzioni presenti nel complesso.

• Rispettare, nella progettazione ed esecuzione degli interventi, l’integrità del complesso monumentale e ottimizzare le scelte in funzione delle esigenze di tutela dei valori culturali

Il complesso di Brera, così come ci appare oggi, è il risultato di una stratificazione di diversi interventi nel tempo, di cui alcuni nel secolo scorso. Questo fatto è importante per valutare sial il significato dell’istituzione, siano i motivi delle situazioni edilizie attuali, sia i criteri di intervento.

Si sono affrontate le questioni dell’organizzazione museale, identificando le principali problematiche e potenzialità ed esaminando alcuni temi più particolari ma connessi con l’ attuale fase di progettazione. Si è inoltre operato un confronto con altre istituzioni museali, per organizzare i temi sopraddetti, e trovare la strada giusta per il caso di Brera.

9

Ciò ha riguardato sia l’organizzazione dell’insieme con le attrezzature per il pubblicoe i collegamenti, sia i percorsi di visita, sia l’organizzazione e le caratteristiche degli spazi espositivi.

Queste problematiche sono state messe a confronto con la politica e le normative del Ministero per le proprie attrezzature museali; è stata opportunamente approfondita la tematica relativa al superamento delle barriere architettoniche sia per ciò che concerne l’accesso e la fruibilità del museo e dello spazio espositivo alle persone con disabilità, sia per risolvere problemi relativi agli allestimenti, alla didattica e alla comunicazione.

Per l’organizzazione degli interventi è necessario fare riferimento ad una visione in prospettiva della configurazione dell’Istituzione di Brera come sistema unitario, articolato, come grande istituzione multidisciplinare che riconnette tra loro, rifacendosi alle loro specificità originali, gli attuali Enti, in un unico centro di attività e attrazioni culturali, che interconnetta settori scientifici e umanistici.

Brera possiede una dimensione fortemente europea nell’offrire una visione universalistica delle discipline, fatto che la rende unica e ben diversa da altri musei. Per questo Brera deve prevedere un’ evoluzione come sistema unitario di Istituzioni con diverse offerte museali coordinate, con attività da Centro Studi collaterale alle attività museali e loro integrazione, con spazi di accoglienza e di ritrovo comuni, per tutti i tipi di utenti, articolati in spazi di ristoro, di studio, di lettura previsti in diversi punti del complesso.

10

1.1 Strategia di Progetto

L’edificio contiene una serie di servizi che forniscono diverse attività culturali, come mostre temporanee, bookshop, aule private che insieme all’elemento principale del progetto, la Pinacoteca, creano un ambiente culturale che cerca di sopperire alla mancanza dell’Accademia.

La configurazione spaziale dei nostri servizi è stata studiata in modo da consentire una fruizione del complesso di Brera agevole a tutte le varie classi di visitatori che usufruiranno in modo diversificato dei vari servizi offerti dall’edificio.

La divisione dei vari servizi risulta il passo successivo alla decisione progettuale primaria. Uno dei punti del bando di concorso richiedeva la creazione di nuovi spazi per esposizioni temporanee, guardando l’edificio nella sua totalità, la soluzione per noi più idonea è stata quella di adibire tutto il piano interrato ad esposizione temporanea. Ponendo questa decisione come fulcro del nostro intervento, tutte le decisioni prese successivamente ruotano intorno ad esso.

In seguito alla decisione di utilizzare il piano interrato come luogo destinato ad esposizioni temporanee, è stato necessario rispondere ad un altro punto presente nel bando di concorso, cioè quello di gestire in modo armonioso e coerente l’accessibilità e fruibilità del complesso.

Per rispondere alla necessità di migliorare l’accesso all’edificio è stato deciso di trasformare via Brera in un’isola pedonale priva di traffico veicolare, in questo modo è stata possibile l’attuazione della nostra idea progettuale, quella di creare un taglio di fronte all’edificio che consentisse di accedere in modo diretto e autonomo al piano interrato.

Per quando riguarda la fruibilità dell’edificio è stato studiato un sistema di collegamento verticale nella Corte dell’Accademia che mette in comunicazione tutte le varie funzioni di Brera, ma allo stesso tempo le rende autonome nel loro utilizzo dalle diverse categorie di visitatori.

L’autonomia dei diversi piani è garantita grazie allo sdoppiamento dell’accesso principale in Brera, il taglio collocato di fronte al nostro edificio consente di avere un accesso diretto alle mostre temporanee, e il mantenimento dell’accesso originario di Brera consente di accedere direttamente alla Corte d’Onore e di recarsi in Pinacoteca,al primo piano, senza passare obbligatoriamente per la mostra temporanea.

Per la disposizione dei servizi all’interno dell’edificio è stata studiata una “divisione” dell’edificio in pubblico e privato.

11

Il piano terra è stato dedicato totalmente al servizio della città, sono state collocate tuttele occupazioni di interesse pubblico, che possono essere utilizzate senza nessuna regolamentazione.

In questo modo Brera assume un ruolo urbano, in quanto diventa parte integrante della città, sia come monumento, sia come contenitore d’arte.

La parte privata del nostro intervento è stata prevista al primo piano, per la presenza della Pinacoteca, e al piano interrata per la presenza delle sale adibite allo spazio per le mostre temporanee.

Più precisamente il piano interrato ha una duplice valenza, in quanto la prima parte è di servizio pubblico, mentre la parte privata è distribuita negli spazi che si sviluppano intorno alla corte dell’accademia e della magnolia.

Per l’organizzazione dei servizi è necessario far riferimento ad una visione in prospettiva della configurazione dell’Istituzione di Brera come sistema unitario, articolato, come una grande Istituzione multidisciplinare che riconnette tra loro in un unico centro di attività e attrazioni culturali, che riconnetta settori diversi tra loro.

Grazie al turismo d’affari, Milano negli ultimi anni è ritornata ad essere una importante destinazione anche per il turismo culturale. L’auspicato aumento delle presenze turistiche in generale potrebbe influenzare positivamente il numero di visitatori della Pinacoteca, soprattutto dopo il suo ampliamento e la sua riqualificazione in termini di servizi offerti, riqualificazione che le consentirebbe di reggere la concorrenza di altri importanti musei europei oggetto di recenti interventi.

Spostandoci all’esterno dell’edificio, come abbiamo già precedentemente avuto modo di spiegare, è stata creata un’isola pedonale che si estende di fronte a piazzetta Brera, rendendo inevitabile anche la riqualificazione dell’Orto botanico.

La riqualificazione dell’Orto botanico è stata studiata in modo da mantenere la piantagione originale, intervenendo solo con alcune piante che hanno uno scopo ben preciso, quello della loro azione antismog.

L’azione antismog è l’elemento che unisce tutti gli interventi che sono stati fatti nel corso del nostro studio progettuale, abbiamo scelto questo elemento di congiunzione a causa dell’alto tasso di inquinamento al quale è soggetto Brera, la contaminazione di queste polveri sottili all’interno delle sale espositive di Brera starebbero lentamente deteriorando e sbiancando i dipinti.1

1 “Corriere della Sera” 30 Maggio 2011

12

Capitolo 2

13

2.1 Evoluzione urbanistica

La dominazione austriaca segna l’inizio del progresso per Milano e la sua regione: infatti, sotto il regno di Carlo VI (1706-1740), di Maria Teresa (1740-1780) e di Giuseppe II (1780-1790) si attuano profonde riforme che rimettono in moto un’economia stagnante o comunque debole. La compilazione del catasto, l’abolizione dei diritti di entrata delle materie prime destinate a essere lavorate in città, la creazione della corte dei conti, la riforma monetaria, la riforma scolastica, la soppressione delle corporazioni sono soltanto alcuni tra i radicali interventi austriaci.

Milano assume, così, sempre più importanza dalla seconda metà del 1700 sia come città in sé, sia come polo regionale, a tal punto che si è notata l’impossibilità per ogni altra città di svilupparsi nelle sue vicinanze, almeno fino alla fine del secolo scorso. La ricchezza di Milano si è fondata essenzialmente sui trasporti favoriti dalla sua posizione di crocevia naturale tra Europa del Nord e Mediterraneo.

Figura 1 - Prima cintura ferroviaria: 1857-1931

14

La realizzazione di un sistema ferroviario assume quindi una posizione preminente nellaprogrammazione di sviluppo. La prima linea è la Milano-Monza (1840), ma nell’arco di pochi decenni Milano è collegata a tutte le principali città del nord-Italia, al Mediterraneo (Genova e Venezia) e alla Svizzera (traforo del S. Gottardo 1876); alla Francia cui si unirà nel 1906 col traforo del Sempione. È ovvio che oltre alla ferrovia acquistano privilegio anche le reti stradali (che vengono potenziate e/o migliorate) e mantengono un notevole traffico le vie navigabili (tanto che fin dal 1902 si lavora per la realizzazione del canale Milano-Cremona-Po che iniziata nel 1965 è stata interrotta, comprensivo di un progetto per il porto di Milano, detto Porto di Mare, articolato in porto commerciale, porto industriale e avamporto di collegamento con gli altri canali, situato verso Rogoredo, che avrebbe permesso il collegamento diretto Milano-Mediterraneo). È però d’obbligo citare altre tappe fondamentali dello sviluppo milanese sia territoriali (come l’annessione del Comune dei Corpi Santi nel 1873 e di altri piccoli centri nel 1918 Turro e nel 1923-24 Greco, Gorla-Precotto, Crescenzago, Lambrate, Chiaravalle Vigentino, Baggio, Trenno, Musocco, Affori, Niguarda), sia tecnologiche (come la sperimentazione nel 1880 del sistema di illuminazione elettrica, che porterà a inaugurare nel 1893 la prima linea tranviaria, la realizzazione dell’acquedotto, 1888, e della rete fognaria, dal 1901), sia economico-finanziarie (la città è considerata, alla fine dell’Ottocento, la capitale economica d’Italia). L’espansione urbana è guidata dalla morfologia radiocentrica della città: la popolazione è andata a lungo convergendo verso il centro, poi, a poco a poco, ha cominciato ad abbandonarlo per installarsi nella periferia della città e occupare i comuni circostanti. Fino al novecento, però, quasi tutta la città era contenuta entro la cerchia dei Navigli, un’area poco più interna della cinta bastionata eretta dagli Spagnoli circa quattro secoli prima (1548) e distrutta a seguito del Piano Beruto. La popolazione era, nel 1900, di 490.000 unità, contro i 110.000 abitanti del 1800 e i 185.000 del 1860. Alla luce del censimento del 1901 la città non appare sconvolta nelle sue linee tradizionali: persistevano ancora una zona esclusivamente residenziale nella parte di città racchiusa entro le mura spagnole e un’area rurale nell’estrema periferia, mentre si andava più allargando la fascia delle industrie stanziate nel territorio un tempo soggetto al Comune dei Corpi Santi (questa fascia anulare comprendeva il 45,51% della popolazione, che nel 1911 scenderà al 33,60% poiché tenderà a insediarsi nei più economici comuni periferici vicini e in essa vi operava il 52,24% degli addetti all’industria). Ma se al 1901 la superficie costruita era di 966 ettari, nel 1914 raggiunge i 1473 ettari e nel 1931 i 3275 ettari. Gli assi di penetrazione nella città, la localizzazione delle industrie e gli ingombri del sistema ferroviario determineranno le maggiori o minori concentrazioni insediative.

15

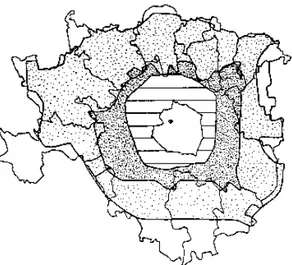

Figura 3 - Soprammessa all’espansione territoriale del Comune di Milano al 1873 e al 1924 è stata comparata l’estensione dei piani regolatori di Beruto (1889, area rigata), Pavia e Masera (1912, area puntinata fitta) e Albertini (1934, area con puntinatura rada)

Il piano di Cesare Albertini del 1933-34 è il primo piano regolatore che interviene entro i confini comunali così come si presentano attualmente. Infatti l’ultima variazione ai confini amministrativi avviene nel 1932 con l’annessione al comune di San Donato Milanese di alcune cascine e territori di pertinenza. Nonostante le proposte innovative venute alla luce tra il 1925 e il ‘27 e per nulla considerate, il piano Albertini riprendeva, dilatandoli, molti principi enunciati nel prg precedente (Pavia-Masera, 1910-12), tra cui la realizzazione di quartieri residenziali pubblici (la costituzione dell’Iacp è del 1908 e la sua attività già notevole: dal 1920 al 1924 esso aveva realizzato ben 6189 locali) e privati nelle zone più esterne della prevista espansione, non supportati però da servizi e infrastrutture.

I ‘fuochi’ dell’espansione restano o diventano, paradossalmente, quegli interventi che la città ottocentesca aveva allontanato come, appunto, le industrie, gli scali e le stazioni ferroviarie, ma anche mercati generali, macelli e cimiteri. Intanto, la popolazione era arrivata, attorno al 1932, al milione di abitanti e l’attività edilizia era intensa: nel periodo 1923-38 furono realizzati più di 400.000 vani, circa il 40% dell’intero patrimonio edilizio cittadino, dei quali pochissimi dell’Iacp. Nello stesso periodo, all’esterno della città consolidata, furono costruiti grandi complessi monofunzionali che facilitarono la successiva spinta costruttiva: nel 1923 la Fiera campionaria ebbe la sua sede stabile e, in continuità con essa, sorse la ‘città dello sport’ comprendente il Palazzo dello sport (1923), l’Ippodromo (1920-25), il Lido (1930) e il Velodromo (1935); nella zona a est fu completata la costruzione della ‘città degli studi’ (1919-29) con l’Istituto nazionale dei tumori, mentre a nord fu costruito l’Ospedale Maggiore di Niguarda (1933-38). L’Università Bocconi, a sud, è del 1939-40.

16

Negli anni successivi, la pratica urbanistica non si distacca dai modelli tradizionali (chefavorivano soprattutto gli interessi personali e corporativistici) e dallo zoning, che rigidamente destinava a ciascuna funzione urbana zone specifiche. Nel 1948, a tre anni di distanza dal concorso di idee per un piano regolatore (tra cui spiccò il piano AR), è adottato un nuovo prg, previsto per una popolazione potenziale di due milioni di abitanti che fu approvato con varie modifiche nel 1953. Esso non è stato pressoché attuato (eccetto, forse, nella parte che decentrava le industrie), poiché il piano venne gradualmente ‘smontato’ nella revisione degli obiettivi e nell’amministrazione quotidiana, che con la violazione sistematica dell’azzonamento, dei limiti volumetrici, l’uso intensivo delle licenze ‘in precario’ e le continue varianti compromise seriamente l’uso del territorio, nonostante che alcune proposte di verifica fossero proposte insistentemente negli anni sessanta. Di conseguenza, anche la fascia intermedia della città si fa compatta e in periferia si accentrano gli interventi di edilizia economica-popolare che si attestano dapprima sulle direttrici di espansione già consolidate e poi, più in generale, a corona nell’estremo territorio comunale. Questi quartieri che dovevano essere autosufficienti, cioè dotati di tutti i servizi e con collegamenti adeguati, subirono nella pratica l’amputazione dei servizi stessi accentuando la sensazione di emarginazione degli abitanti.

Nel 1976 è adottata la variante generale al piano del ‘53, definitivamente approvata nel 1980. Tra gli obiettivi maggiori si ricordano la riqualificazione della città esistente (la cui disponibilità di aree edificabili è pressoché esaurita), la diffusione più capillare del settore terziario e l’individuazione di alcune aree da riconvertirsi in futuro.

Si fa strada, intanto, il progetto del passante ferroviario per mettere in collegamento le stazioni Garibaldi e Vittoria in sotterranea e le linee di Stato con le ferrovie Nord con il tratto tra porta Garibaldi e la stazione della Bovisa. Questo progetto rappresenta un importante tentativo di intervenire, con un’azione coordinata tra amministrazioni pubbliche e gli operatori privati, sulle trasformazioni delle aree attraversate da queste infrastrutture. In particolare, si concentra l’attenzione, introducendo lo strumento del ‘progetto d’area’ sulle aree rese libere dai vecchi impianti ferroviari delle linee varesine, sulle aree industriali in stato di degrado e in gran parte abbandonate della Bovisa (per le quali il piano del 1980 aveva proposto il mantenimento della destinazione ad attività produttive) e sugli impianti industriali del Portello.

17

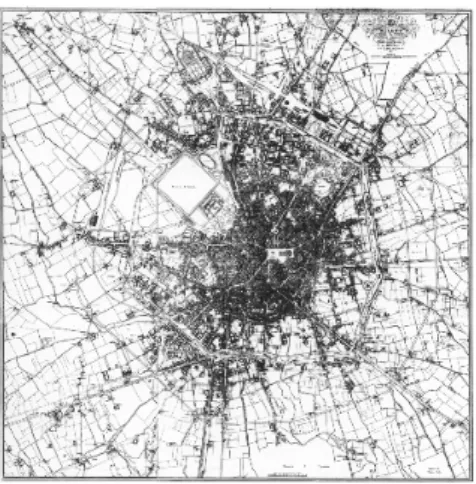

Figura 4 - Pianta della città di Milano al 1884 (edizioni Vallardi). La carta mostra lo sviluppo della città, indotto principalmente dalla ferrovia, sia in direzione sud che verso nord. Oltre alle aree interessate dall’intensa espansione, la città si è dotata di grandi interventi a scala urbana, come la stazione, il nuovo cimitero, l’acquedotto, i mercati, il carcere, e, per altri scopi, ha provveduto alla ridefinizione della piazza del Duomo con la creazione della piazza e della Galleria Vittorio Emanuele II

Tuttavia, l’alto costo improduttivo e il disinteresse dell’amministrazione hanno contribuito a non intervenire nel settore sociale accentrando le poche risorse verso opere che il tempo ha giudicato inutili o, quanto meno faraoniche (si pensi alle opere realizzate per i Mondiali di calcio dl 1990).

La circonvallazione più esterna segna un limite preciso nella struttura dei quartieri. A ridosso, l’espansione ricalca la matrice ottocentesca con il mantenimento della cortina stradale, un certo riguardo circa l’altezza dei fabbricati (che formalmente tendono a impoverirsi sempre più allontanandosi dal centro) e la tendenza ad addossarsi sugli assi viari maggiori o intorno a quanto rimane del centro del vecchio borgo inglobato. Man mano che si procede all’esterno, la configurazione urbana si fa più sfrangiata: infatti, gli interventi massicci della residenza economica e popolare operati nella prima metà di questo secolo risultano episodi a sé, senza alcun disegno urbano che li colleghi e li giustifichi. Soltanto in pochi casi abbracciano coscientemente il settore tecnologico e/o quello culturale, mentre la maggioranza tende a soddisfare il fabbisogno di locali richiesto secondo le logiche speculative di mercato.

La crescita della città è quindi avvenuta per addizioni tempo-morfologiche ben distinguibili: la città di stampo ottocentesco, di iniziativa privata, i cui isolati sono separati tra loro da strade corridoio che danno continuità alla trama viaria del centro storico; la città-giardino del primo Novecento (della quale sopravvivono a Milano deboli tracce), che ricalca molto superficialmente i modelli anglosassoni; la città razionalista, prevalentemente di iniziativa pubblica e monoresidenziale, che abbandona il filo stradale, è ad alta densità edilizia e si configura in quartieri godendo del privilegio - rimasto sulla carta - della pianificazione complessiva; la città degli anni cinquanta-sessanta,

18

caratterizzata dagli interventi Ina-Casa con maglie e densità più morbide e variate, finoagli anni settanta, in cui la politica Gescal,

supportata da una legislazione più permissiva, indurisce ed esaspera densità e tipo-morfologie producendo megastrutture avulse dal contesto, a volte addirittura pezzi di città

unitari - di cui il tipo edilizio diviene segno morfologico - ma rivolti al proprio interno e dove funzioni, percorsi, spazi pubblici e collettivi sono in essi contenuti (per esempio, il complesso Gallaratese II).

Figura 5 - Pianta della città di Milano al 1956 (Comune di Milano, Istituto Rilievi Terrestri Aerei). In questa tavola, si può notare l’inizio della considerevole espansione verso l’esterno che caratterizzerà la città dagli anni cinquanta, dovuta all’intensificarsi della costruzione dei quartieri di edilizia economica e popolare

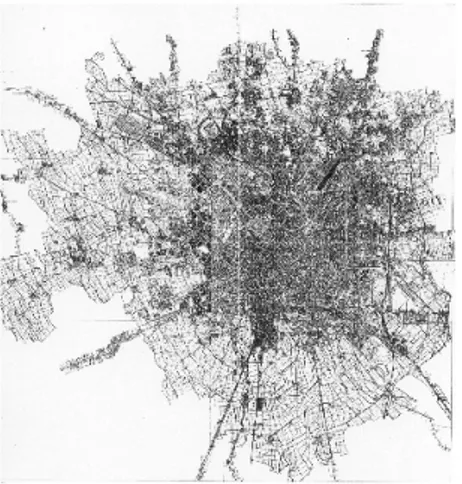

Figura 6 - Pianta della città di Milano al 1972 (Comune di Milano, Istituto Rilievi Terrestri Aerei). È la restituzione del secondo rilievo aerofotogrammetrico di Milano e registra lo stato di fatto al 1972. In questi anni, la città si sviluppa prevalentemente nell’area nord, conseguentemente al forte incremento di popolazione. A nord-ovest si è formato il quartiere Gallaratese e a sud sono stati costruiti altri grandi interventi residenziali pubblici: i quartieri Chiesa Rossa, Missaglia, Gratosoglio. Fuori dei confini comunali risulta significativa la forte espansione (che in alcuni casi arriva a decuplicare la popolazione residente) dei comuni di Pero, Corsico, Rozzano, Trezzano, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Segrate, Limbiate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Pioltello

19

Figura 7 - Pianta della città di Milano al 1982 (Regione Lombardia e Comune di Milano, Istituto

Rilievi Terrestri Aerei). La tavola registra lo stato di fatto al 1982 ed è desunta - come le

precedenti - dalle riprese fotografiche effettuate dall’Istituto Geografico Militare. Soltanto alla fine del 1987 l’IGM ha dato il consenso alla pubblicazione di questa tavola, facendo mancare un importante supporto alla gestione dello sviluppo della città negli anni del boom edilizio.

Tutte queste addizioni sono facilmente e immediatamente distinguibili e la critica urbanistica ha tentato di dare risposta al perché edifici costruiti a distanza di pochi anni siano cosi identificabili rispetto agli interventi storici. La risposta è stata molteplice: l’ubicazione esterna, isolata, posta non nell’immediata prossimità di ciò che è stato sinora edificato; il non aver costituito e generato un tessuto nel quale inserirsi e confondersi; il non aver trovato i modi di dialogare con ciò che sta al suo esterno; l’essere stato ciascun quartiere e piano di zona affidato a logiche progettuali e attuative differenti e non collocate in una visione sinottica della città pubblica, della periferia, dello spazio urbano più complessivo; la dimensione spesso,

assai rilevante dell’intervento di qualsiasi operatore privato; la misura, i rapporti tra spazio aperto e spazio edificato, destinato a un uso collettivo o a un uso privato; la scala dei principali manufatti e degli oggetti edilizi; la morfologia e i tipi edilizi solitamente definiti con chiarezza anche se estranei a quelli del contesto. Al di là del disagio che la mancanza di punti di riferimento o centralità determina, la caratteristica più evidente che si riscontra analizzando, anche solo superficialmente, la periferia milanese è proprio l’eterogeneità degli interventi (che in alcune zone, come alla Bovisa, assume l’aspetto di un vero e proprio pot-pourri, poiché l’addizione non è stata graduale verso l’esterno ma apparentemente casuale) e il loro ‘scollamento’ sia tra di essi che nei confronti del centro storico principale. Inoltre, come per gli altri servizi, primari e secondari, nessuna considerazione è stata rivolta né a quanto favorisca i rapporti sociali (riposo, tempo libero, cultura), né agli elementi naturali presenti (parchi, fiumi), né alle preesistenze storiche sopravvissute (chiese, ville, cascine).

20

2.2 Scala metropolitana

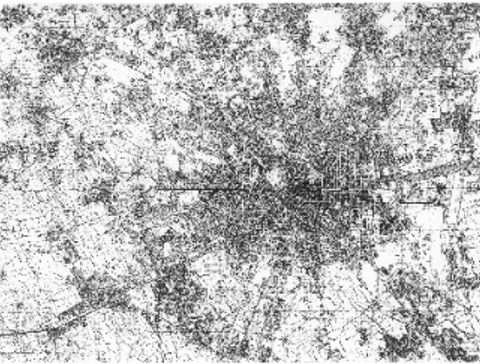

Il termine analisi urbana indica lo studio della modellatura spaziale e l'evoluzione di ambienti urbani. Le analisi urbane svolte sul territorio sono atte non solo a raccogliere le problematiche e le potenzialità riguardanti l’area specifica di progetto (Brera), ma principalmente per valutarne meglio la sua collocazione, la facilità/difficoltà di accedervi e le relazioni con l’immediato intorno, tutti elementi utili per un’attenta riprogettazione e restauro del palazzo Brera e delle aree ad esso limitrofe. La fattibilità della proposta progettuale non può infatti prescindere da una sua reale possibilità soprattutto a grande scala, che renda l’intervento integrato con l’esistente in modo tale che non risulti come un elemento fine a se stesso, ma che accresca la qualità della zona di Brera nella sua globalità come centro sociale, culturale a residenziale, nucleo storico, verde pubblico e che possa diventare elemento di "richiamo" per tutta Milano.

L’analisi si è svolta in tre direzioni:

• scala metropolitana; • scala comunale_Milano; • scala di quartiere_Brera

L’ Area metropolitana di Milano è l'area che circonda la città di Milano. Secondo l'OCSE, essa comprende le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Varese e la piemontese provincia di Novara. L'area metropolitana milanese è situata nell'Italia settentrionale, occupando il territorio di parte della Lombardia occidentale. Il territorio si estende dal confine alpino con la Svizzera al Po: è composto prevalentemente da aree prealpine e pianeggianti. È attraversato da numerosi corsi d'acqua (i principali sono l'Adda, il Ticino, il Po, il Lambro, il Seveso, l'Olona, oltre alla rete dei Navigli) e tocca le sponde di tre laghi: Maggiore, di Como e di Lugano. Al suo interno sono presenti un numero notevole di parchi naturali (Parco Agricolo Sud Milano, Parco dell'Adda, Parco del Ticino, Parco delle Groane, Parco della Pinetina) e di aree protette. La forte vicinanza con l'Area metropolitana di Torino (solo circa 150 km tra i due capoluoghi di Regione, collegati da un'autostrada in corso di ampliamento e dalla recentissima inaugurazione di una linea TAV dedicata al collegamento diretto delle due città) ha suscitato ultimamente il desiderio e la volontà di lavorare per una integrazione delle due aree metropolitane al fine di sfruttare eventuali sinergie per un vantaggio reciproco. Si è arrivati nel linguaggio comune alla definizione

21

di MI-TO per indicare un'unica area metropolitana, anche se tuttavia le eventuali sinergiee cooperazioni rimangono ancora sulla carta.

L'area metropolitana di Milano possiede una rete stradale ed autostradale ben sviluppata e ben connessa con le principali città italiane Bologna, Firenze, Roma e Napoli, Torino, Venezia e Trieste e con l'Europa. Per il futuro è prevista la realizzazione di nuovi tratti autostradali: la BreBeMi, che collegherà la città di Milano a Brescia passando per la bassa bergamasca; la Pedemontana Lombarda, che unirà l'A4 (dal casello di Dalmine) a Lecco, Monza, Como e Malpensa. Infine, la Tangenziale Est Esterna di Milano servirà ad alleggerire il traffico sulla tangenziale est di Milano diretto dall'A1 verso la A4 e viceversa. La rete ferroviaria è abbastanza capillare ed è gestita dalle Ferrovie dello Stato e, specialmente nella zona a Nord di Milano, da Le Nord. Il sistema ferroviario verte sulla Stazione Centrale di Milano (gestita dalle Ferrovie dello Stato) e Milano Cadorna (gestita da Le Nord). Nel 2008 è stato completato il Passante Ferroviario di Milano che permetterà di attraversare la città in treno da est ad ovest. Attualmente l'area metropolitana di Milano è servita principalmente da tre aeroporti: Milano Malpensa (aeroporto intercontinentale sito in provincia di Varese), Milano Linate (sito in provincia di Milano) e Aeroporto di Orio al Serio (sito in provincia di Bergamo).

22

2.3 Analisi della popolazione come residenti

e non residenti influenzano la forma della città

La città moderna, quando assume le connotazioni di una città globale inserita nella rete dell’economia globale mondiale, non ha confini: è stata, infatti, coniata l’espressione “città infinita2”. La città globale è quella che offre beni e servizi che vengono scambiati in

tutto il mondo, influenza un territorio molto vasto e ha assunto la leadership di quel territorio. E’ il centro propulsore di iniziative che trovano in essa gli strumenti per affermarsi nell’economia globale, è la città che ragiona in termini strategici e che opera per organizzare infrastrutture pesanti e soft, che le permettono di dialogare con il mondo. Così come la città globale nel suo rapportarsi con il mondo esterno è parte integrante di una rete di città globali, a sua volta, nel rapportarsi al suo interno, essa è strutturata come una galassia di realtà urbane. Milano, nello scenario attuale, non è un manufatto concluso, non è un territorio, è un centro di influenza organizzato in maniera complessa e articolata. La città è un’insieme complesso, ricco di istituzioni comunali e provinciali, ricco di beni e servizi pubblici, dotato di buone risorse ambientali. La complessità di Milano la sua forza, è ciò che le ha consentito negli anni continue trasformazioni e adeguamenti alle sfide moderne. Lo sviluppo della città industriale è avvenuto attraverso un processo secolare costante, di aggregazione a macchina d’olio attorno al nucleo urbano storico. La città storica era il luogo del territorio dotato di reti di comunicazione, successivamente di reti energetiche e di telecomunicazioni, e dove risiedeva una buona riserva di forza lavoro. Da queste precondizioni si è sviluppata l’espansione della città industriale. Città sempre più grandi, sempre più popolate, in uno sviluppo addensato a macchia d’olio attorno alla città storica con occupazione di tutti gli interstizi territoriali disponibili e dei nuovi quartieri residenziali costruiti per dare

2 L’espressione “città infinita” è stata coniata da Aldo Bonomi, sociologo dell’economia e del territorio. Dopo aver

inventato questa “città infinita” l’ha voluta divulgare attraverso la mostra per l’ottantesimo della Triennale (2004). La città infinita è una grande metafora, dove la materialità dei luoghi, dei processi, delle relazioni sociali economiche e finanziarie, assume una sua, pur provvisoria, funzionalità, all’interno di un contesto empirico nel quale ogni abitante pensa di svolgere, contemporaneamente, un ruolo individuale e universale insieme. E’ la contraddizione della nostra modernità: la città moderna è una città di contraddizioni; ospita molti gruppi etnici, molte culture e classi, molte religioni. Questa città è troppo frammentata, troppo piena di contrasti e

conflittualità. Non può avere una sola faccia ma per forza deve averne infinite. La città infinita, secondo la definizione di Aldo Bonomi, è rappresentata nel territorio della Lombardia, da quella particolare “geocomunità in formazione che insiste tra l’aeroporto di Malpensa e quello di Orio al Serio che definiamo Pedemontana

lombarda…Calarsi dall’alto verso il basso è la logica per accompagnare questo territorio”. Il territorio della “città infinita, si presenta come una realtà caotica, intrecciata di contraddizioni, di trame interpersonali e flussi di comunicazione, di forme tenaci, coraggiose, talvolta creative di imprenditoria individuale che si moltiplicano accanto ad aziende capaci di esportare nel mondo prodotti di eccellenza. La “città inifnita” di Bonomi non è un luogo ma una successione infinita di luoghi: un labirinto percorribile in tutte le direzioni, esteso in uno spazio che non arriva mai al suo confine esterno.

23

alloggio a sempre più numerose masse di persone. La storia della città industriale è storiadi conflitti per l’uso del territorio.

Milano città globale: 31 milioni di passeggeri all’anno negli aeroporti milanesi.

Milano città europea: 10 milioni di passeggeri di lunga percorrenza all’anno in stazione

Centrale, 6 milioni di veicoli all’anno attraverso il traforo del Gottardo, 35 milioni di veicoli all’anno sulla Milano-Torino.

Osservando la situazione demografica di Milano, emergono due dati molto forti: un progressivo e crescente aumento del numero di famiglie e un progressivo e ineluttabile invecchiamento della popolazione. Nel 20001 gli over 65 erano un terzo della popolazione in età lavorativa, mentre aumentano in modo decisivo gli over 75. Aumentano anche i single, prevalentemente costituiti da persone oltre i 65 anni di età. Particolarmente elevato è l’indice di vecchiaia di Milano che nel 2001 raggiunge la quota record di 212, il che significa che per ogni ragazzo sotto i 14 anni ci sono più di due anziani sopra i 65 anni. Molto più contenuti sono gli indici di vecchiaia della provincia di Milano e della regione urbana milanese che risultano in linea con quella della Lombardia. La percentuale di popolazione anziana è aumentata in modo più contenuto ed i giovani hanno ripreso a crescere.

Dal 21 ottobre 2001, data del censimento, al 31 dicembre 2004 la popolazione della regione urbana milanese cresce del 3,85% ed è passata da 4.859.951 a 5.447.232. abitanti; un incremento importante in particolare se si considera che nel decennio precedente, tra i censimenti del 1991 e del 2001, la popolazione era cresciuta solo dello 0,87%. Questi dati riflettono le dinamiche della popolazione della Lombardi, dove l’incremento degli abitanti tra il 2001 ed il 2004 è del 3,98%, mentre nel decennio precedente l’incremento degli abitanti nella regione urbana milanese non raggiungeva la metà della media della Lombardia che era dell’1,90%. L’arresto del declino demografico di Milano e dei poli esterni della regione urbana milanese è attribuibile da una parte ai processi di dismissione industriale che hanno consentito di recuperare nuove aree per la residenza ed aumentare la qualità urbana ed ambientale, grazie anche alla realizzazione di nuovi parchi, spazi verdi e servizi e dall’altra ai nuovi e consistenti flussi di immigrati, che hanno investito il cuore di Milano.

Riguardo ai flussi di immigrati si segnala nella regione urbana una crescita della popolazione straniera che, in tredici anni, dal censimento del 1991 al 2004, è passata da 46.673 a 311.486. Se si confronta il dato con il totale della popolazione residente di rileva che gli stranieri, alla fine del 2004, rappresentano il 6,17% dei residenti contro lo 0,97% del 1992. La crescente presenza della popolazione straniera incide in modo significativo sui modi e sulle norme dell’abitare nella regione urbana milanese. La mixitè socio-culturale è una delle realtà più evidenti del nostro paese e del futuro prossimo

24

dell’abitare milanese, ed è del resto uno dei principali fattori di trasformazione dellemoderne città globali. Un cambiamento sociale su questa scala richiede lo sforzo di adattare le regole delle pratiche, all’innovazione che ogni giorno si sviluppa nella società. Riguardo Non di secondaria importanza per continuare l’analisi sulla popolazione è lo studio della grande trasformazione che ha investito Milano che ha messo al centro la questione abitativa nella sua accezione più tradizionale: una casa per la famiglia. La radicale mutazione della composizione demografica della regione milanese, il modo in cui le relazioni famigliari sono mutate ed hanno assunto forme sempre più varie e dinamiche, la rilevanza di alcuni carichi che investono le famiglie lombarde in maniera sempre più pressante, i tempi di vita e di lavoro sempre più indissolubilmente intrecciati tra loro. A quale grande famigli si rivolge la grande offerta edilizia? Quali gradi di flessibilità presenta? E’ su questo versante che di fa sentire l’effetto dell’immigrazione sopra citato: mentre il numero medio di figli per le donne italiane residenti in Milano è ormai costantemente sotto l’unità; le donne straniere hanno in media due figli e mezzo. Una prima conseguenza è un drammatico peggioramento del carico di cura delle famiglie: ormai le persone a carico sono la metà di quelle in età lavorativa. In secondo luogo aumentano i nuclei famigliari costituiti da una sola persona. Il mercato della locazione e anche quello della compravendita ha già messo in campo una serie di risposte al crescente fenomeno dell’abitare temporaneo, trasformando e producendo una quota rilevante di alloggi minimi. Il taglio medio degli alloggi sul mercato insegue a ruota una domanda che si è andata contraendo, riducendo le superfici medie pro-capite, non solo all’aumentare dei prezzi e alla contrazione del potere di acquisto dei salari, ma anche di fronte ad una domanda che è cambiata: da un lato una crescente domanda di casa stabile, dall’altro una domanda di casa temporanea. In conclusione l’analisi della popolazione per comprendere come residenti e non residenti influenzano la città consiste nell’analizzare alcuni fattori come: popolazione, età, immigrazione e residenze.

I problemi di una città temporanea sono molte evidenti, una città da usare che si vuota secondo ritmi stagionali”.

25

2.4 Scala comunale: Ecosistema nodi di trasporto

La mobilità rappresenta uno degli aspetti principali della città. Talvolta si dice che la mobilita sia il valore aggiunto della città. Valore aggiunto, in una unità produttiva è la differenza tra il valore del prodotto finito e la somma del valore di tutti i fattori di produzione. In altri termini la città è una macchina che facilita l’interazione tra il massimo numero di individui, imprese o istituzioni, organizzando uno spazio all’interno del quale questi elementi possono vivere e nello stesso tempo interagire.

Per questi motivo è facile aspettarsi che nella città esistano una grande quantità di flussi sia di persone, di merci e di informazioni tra un punto e l’altro della città. Ovviamente per rispondere a questa domanda esisteranno dei canali che permettono a questi flussi di scorrere. Questi canali sono la rete della viabilità e i servizi specializzati per lo spostamento come la rete degli autobus, la rete metropolitana., taxi etc. Se analizziamo le criticità che i cittadini collocano in cima alle loro esigenze, a Milano, ai primi posti compare il “muoversi”, lo “spostarsi” da un punto all’altro della città.

Muoversi nella città produce nuove forme urbane, in relazione al modo di trasporto utilizzato e all’ora del giorno. Utilizzare come chiave di lettura della forma urbana il “ muoversi” ci ha aperto ampi e inaspettati orizzonti, considerando pianificazione del territorio e dei trasporti come un unico insieme. Los Angeles, la città dell’auto che esclude chi non ne possiede una, e Tokyo, la megalopoli che offre 24 ore su 24 servizi di trasporto

pubblico efficienti e diffusi rappresentano due casi estremi che dimostrano come gli investimenti in trasporto pubblico producano città più accessibili per tutti, dunque, più eque. Da questa teoria nasce un po’ l’idea rappresentata dall’ecosistema dei nodi di trasporto nel comune di Milano: una città che offre a tutti la possibilità di viverla nella sua totalità con spostamenti entro i 45 minuti, il tempo massimo accettabile per considerare uno spostamento “urbano”. Una città, in cui il tempo è una matrice fondata, che non escluda l’auto, ma che offra mezzi di trasporto pubblico talmente tanto efficienti da rendere la vettura di proprietà una opzione secondaria oppure da lasciare nei parcheggi di interscambio per “muoversi” all’interno della città con mezzi pubblici. Questa è una concezione totalmente nuova della mobilità urbana, che è in grado di mutare radicalmente le condizioni d’uso degli spazi esistenti e offrire validi spunti per la loro espansione, consentendo l’armonica alternanza fra città compatta e città leggera. Altra innovazione all’interno della mobilità del comune di Milano è disporre e introdurre sia veicoli elettrici sia stazioni di bike sharing questo permette di ridurre l’inquinamento

26

atmosferico e acustico della città, questo unito alla progettazione di ampi parcheggi diinterscambio situati alle porte della città e aperti 24 ore su 24.

La mobilità di Milano sta quindi virando sempre più verso il trasporto pubblico per ridurre inquinamento atmosferico e acustico ma anche per garantire ragionevoli tempi di spostamento e migliore qualità della vita e promuovendo la riduzione dei tempi di accesso alle principali funzioni urbane. Il comune di Milano è quindi in grado di offrire una macro e una micro mobilità. Con la macro mobilità garantisce spostamenti di massa su lunghe distanze, lunghe in relazione alle dimensioni metropolitane e urbane (treni, metropolitana, tram, bus, etc.). Con la micro mobilità garantisce alternative da poter utilizzare nel cuore della città, mezzi pubblici ma individuali (bike sharing), in grado di garantire una copertura completa degli spostamenti. Tutto ciò offre l’occasione per trasformare il tessuto urbano di Milano, promuovendo densità, ma non rinunciando alla “città leggera”, facendo in modo che all’interno di Milano sia possibile in tutta comodità l’utilizzo di mezzi pubblici che percorrono e servono l’intero comune.

Il trasporto pubblico urbano è gestito dall'Azienda Trasporti Milanesi, e serve capillarmente la città e buona parte della provincia. La rete poggia su tre linee di metropolitana (più una in costruzione e una in progetto), 17 linee tramviarie urbane e 2 interurbane (Desio e Limbiate), 4 linee filoviarie, di cui 2 di circonvallazione e numerose linee automobilistiche. Inoltre esiste un people mover che collega la stazione di Cascina Gobba con l'Ospedale San Raffaele.

Altro importante trasporto pubblico e di particolare rilievo storico è il tram: a fianco dei più moderni Ansaldobreda Sirio ed Eurotram convivono vetture più datate che hanno fatto la storia della rete tramviaria di Milano.

Dal 1893, l'anno dell'elettrificazione tranviaria, le livree dei mezzi pubblici sono cambiate più volte: oggi (quando non si vestono di "abiti" pubblicitari), con giallo crema, verde e arancio, riprendono le tinte dal 1917, anno della municipalizzazione, al 1970. Sono ancora in servizio tram storici a carrello fisso per la manutenzione dei binari o per il traino, ma

soprattutto a fini turistico-ricreativo, mentre diverse vetture della serie "1928", alcune delle quali riportate agli allestimenti originali, sono impiegate per attività promozionali (scuola-tram, tram-turistici, tram-ristoranti e bar, per noleggio a privati, feste, conventions, eccetera).

Come sopra citato Milano offre anche una micro mobilità: le piste ciclabili hanno uno sviluppo relativamente modesto (in continuo aumento con il progetto degli otto raggi verdi), la città è prima in Italia e quinta in Europa per il servizio di bike sharing con duecento stazioni e 3650 biciclette a disposizione degli utenti a fine 2010.

27

La città di Milano è anche un importante nodo per il traffico ferroviario passeggeri emerci.

La città è raggiunta da alcune delle principali linee ferroviarie d'Italia: la Milano-Torino, la Milano-Venezia, la Milano - Genova e la Milano-Bologna; costituisce il punto di partenza delle due linee alpine del Sempione e del Gottardo; è destinazione di un intenso traffico vicinale di tipo pendolare.

Milano è anche servita da due linee ad alta velocità, la Milano- Torino, Milano-Bologna, Milano-Venezia e Milano-Roma.

La stazione Centrale è la principale della città e, con un traffico giornaliero di 320.000 passeggeri, la seconda in Italia dopo Roma Termini; Milano Centrale è capolinea dei treni a lunga percorrenza e di alcuni servizi regionali. Progettata da Ulisse Stacchini a partire dal1911, a causa della prima guerra mondiale e della successiva crisi economica, i lavori di costruzione iniziarono solo nel 1924 e furono terminati nel 1931. È un imponente e scenografico edificio in stile liberty con tendenze deco, ricco di fregi, statue e decorazioni, realizzate con pietre e marmi nobili nelle parti più basse e negli interni e con materiali da costruzione, cemento e gesso in quelle più distanti dalla vista immediata. È stata oggetto di un radicale restyling negli anni tra il 2005 e il 2010 con risultati molto controversi.

Altre importanti stazioni della città sono Porta Garibaldi, Lambrate e Rogoredo, dedicate soprattutto al trasporto regionale. Milano è centro della rete delle Ferrovie Nord Milano, a carattere regionale, che hanno capolinea alla stazione di piazzale Cadorna. La città è servita da un servizio ferroviario suburbano ("linee S"), che garantisce collegamenti frequenti in un'area di circa 40 km di raggio; fulcro del servizio è il passante ferroviario, una galleria di 9 km che attraversa la città da nord-ovest a sud-est, offrendo numerosi punti d'interscambio con la metropolitana ed i trasporti urbani.

Punto di scambio fra i servizi suburbani e quelli regionali sono le "stazioni porta" di Rogoredo, Rho Fiera e Pioltello-Limito.

Vi è inoltre anche la possibilità di prendere bus navetta che partendo da: stazione di Milano centrale, stazione di Milano Cadorna, stazione di Milano Bovisa, stazione di Milano Lambrate, Piazza San Babila e Lotto conducono agli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Milano Orio al Serio.

Milano inoltre è un importantissimo nodo stradale ed autostradale, punto di congiunzione della grande trasversale padana est-ovest (la A4, Torino - Trieste) con la dorsale nord-sud

(la A1, per Bologna, Roma e Napoli). Altre arterie autostradali che raggiungono la città sono la A7, per Genova, e le autostrade dei Laghi, A8 e A9.

28

Le autostrade sono collegate fra loro dal sistema delle tre tangenziali, la Ovest (A50), laEst (A51) e la Nord (A52), con una lunghezza complessiva di 74,4 km. Sommando alle tre tangenziali il tratto urbano dell'autostrada A4, si ottiene un sistema di autostrade urbane di oltre 100 km di lunghezza, che circonda totalmente la città.

Milano è raggiunta da numerose strade statali, che spesso assumono, nelle tratte di penetrazione urbana, caratteristiche di superstrada. Fra le più importanti, la Nuova Valassina (SS 36), la Milano - Meda (SS 35), la Nuova Paullese (SS 415) e la Nuova Vigevanese (SS 494).

Altre strade statali sono la via Emilia (SS 9), la Padana Superiore (SS 11), la Strada del Sempione (SS 33), la Varesina (SS 233), la Valtidone (SS 412).

Le arterie stradali e autostradali sono spesso congestionate, a causa degli alti tassi di pendolarismo e di motorizzazione privata dell'area milanese. Sono così in progetto tre nuove autostrade: la Tangenziale Est Esterna, la "BreBeMi" e la Pedemontana, oltre ad interventi di potenziamento e velocizzazione delle statali. Per favorire ragionevoli tempi di

spostamento, alta qualità della vita, riduzione della congestione, dell’inquinamento acustico e atmosferico e un miglioramento dei tempi di accesso alle principali funzioni urbane, alle porte di tutta Milano sono stati progettati una serie di parcheggi di interscambio (n°20) dove lasciare la macchina comodamente, senza limiti di orario e con prezzi vantaggiosi, per poi usufruire delle linee di trasporto pubblico situate all’uscita di ogni parcheggio.

A scala comunale, altra variabile molto importante per comprendere a fondo quella che sarà la fase progettuale, è lo studio della distribuzione del sistema culturale . Analizzare il sistema culturale della città di Milano non è ovviamente un’azione casuale, ma essendo il palazzo di Brera un polo culturale è indubbiamente interessante una mappatura delle gallerie d’arte, degli spazi espositivi, delle università e infine delle biblioteche dislocate nel comune per meglio comprendere la distribuzione e la temporalità di queste attività. L’analisi infatti è stata suddivisa in attività giornaliere (sistema culturale) e attività notturne (sistema d’intrattenimento serale notturno) entrambe riferibili ad attività presenti oggi giorno o inserite in fase progettuale all’interno del complesso di Brera. Fondamentale nell’analisi urbana, come accennato precedentemente è il tema del tempo collegato a quello dello spazio. La città abitata è il campo della pianificazione temporale, è definita dalla città fisica che è stata costruita in lunghe vicende storiche. La città è regolata dagli orari pubblici e dagli assetti urbanistici. E’ l’habitat di vita e lavoro dei suoi cittadini in ragione degli usi del tempo e degli spazi (agenda quotidiana). La città dei servizi ha due configurazioni spaziali: una di tipo “areale” (articolazione dei quartieri

29

attorno al centro storico) ed è esito della logica gravitazionale dell’insediamento dipopolazione nella città industriale moderna.

L’altra configurazione è una città “del” e “in” movimento secondo una mobilità zig-zagante su reti di infrastrutture dove persone e merci si muovono a diverse scale spaziali (multiscalarità).

All’interno quindi della città è importante considerare i tempi dei servizi che riguardano:

• promozione di nuovi orari di apertura;

• promozione dell’adeguamento degli orari e calendari rispetto a nuovi profili temporali della domanda;

• valutazione del fabbisogno di servizi aggiuntivi o innovativi in un’area urbana, specificamente per gli aspetti orari e calendariali e predisposizione di un’azione mirata e coordinata con altri uffici competenti.

30

BIBLIOGRAFIA

Libri

Roberto Zedda, “Tempi della città. Metodi per l’analisi urbana”, Franco Angeli, 2009

Fabrizio Rossi Prodi, “Analisi urbana e analisi del significato”, Alinea, 1987

Pier Carlo Palermo e Davide Ponzini, “Spatial planning and urban development. Critical

perspectives”, Springer, 2009

Maria Berrini e Aldo Colonetti, “Green life. Costruire città sostenibili”, Editrice Compositori, 2010

Aldo Bonomi e Alberto Abruzzese, “La città infinta”, Bruno Mondadori, 2004

Sandra Bonfiglioli, “L’architettura del tempo. La città multimediale”, Liguori, 1990

Link

Area metropolitana

http://www.provincia.milano.it/

Popolazione

http://www.istat.it/

Piano di governo del territorio

http://www.comune.milano.it/

Trasporti pubblici milanesi

31

Capitolo 3

32

3.1 Ubicazione

L’ubicazione dell’area di progetto si trova nella parte antica e densa di Milano, è collocata vicino ad importanti luoghi storici della città che sono il Duomo di Milano, Castello Sforzesco, Parco Sempione e il Teatro della Scala.

Fig. 8 1.Duomo di Milano, 2. Castello Sforzesco, 3. Parco Sempione, 4.Teatro la Scala

Il complesso di Brera è circondato da via Strettone ad Est, Via Fiori Scuri dal Nord, via Brera e Piazzetta Brera ad Ovest e l’Orto botanico nel lato Sud del complesso oggetto del nostro studio progettuale.

Attualmente via Brera è transitabile e raggiungibile in auto, dando accesso diretto a Piazzetta Brera, per quanto riguarda via Strettone, si tratta di una strada senza uscita che termina direttamente nell’Orto botanico.

La zona risulta altamente accessibile grazie ad un’ottima presenza di servizi pubblici, autobus metropolitane e diverse fermate del tram; dal punto di vista prestazionale sono presenti occupazioni di varia natura, troviamo banche, ristoranti, musei, scuole ecc, tutte facilmente raggiungibili a piedi.

L’ingresso a Brera è consentito principalmente tramite l’accesso principale in via Brera, mentre tutti gli altri accessi non sono particolarmente utilizzati in quando risultano nascosti, non facilmente localizzabili, e ubicati in zone di scarso transito giornaliero. Per quanto riguarda dell’Orto botanico si presenta non accessibile al pubblico, tuttavia si tratta di un preziosissimo spazio verde in una zona di Milano fortemente soggetta ad

33

inquinamento, che necessita però di un’azione riorganizzativa in quanto risulta al primoimpatto uno spazio privo di attenzioni.

La realizzazione di un progetto con una così alta rilevanza dal punto di vista storico,sociale e urbano per la città di Milano, richiede una particolare attenzione a tutte le discipline che vengono a contatto durante il processo di progettazione, tenendo in considerazione i risultati prodotti dagli studi effettuati prima di prendere qualsiasi decisione di tipo progettuale.

Considerando la scala di un progetto come Brera, intervenendo sul complesso stesso e contemporaneamente sull’area circostante, vengono colpiti aspetti come la sicurezza, la qualità della vita dei residenti e la viabilità dell’intero quartiere.

L’analisi urbana in un progetto svolge un ruolo importante, sia che si tratti di una nuova costruzione sia che si tratti di una trasformazione di un edificio esistente.

Per avere successo quando si tratta di un progetto culturale e multi-funzionale è inevitabile prendere in considerazione gli agenti che possono essere influenti come il bacino di utenza, la dispersione e la concentrazione dei servizi urbani, la mobilità locale ecc.

34

3.2 Aspetto Sociale

Il bacino di utenza di una zona così importante come Brera riflette diverse categorie di persone che vivono, transitato e sfruttano in modo differente la città in base ai diversi punti di attrazione presenti nel nostro quartiere. Il nostro intervento deve prendere in considerazione anche un aspetto sociale, che può essere considerato come la soddisfazione delle esigenze delle singole persone, questi problemi, che hanno un impatto diretto sulla formazione del sociale e sulla struttura spaziale urbana, sono causati da diversi fattori come la presenza dei residenti e non residenti nelle città, che creano conflitti tra le diverse popolazioni.

Attraverso il corso svolto con il professor Gianpaolo Nuvolati “Social research metodology for urban planning” e nello studio del suo libro: “Resident and non resident populations: quality of life”, abbiamo potuto apprendere che le comunità non sono più entità chiuse, ma interagisco costantemente con le diverse popolazioni provenienti da luoghi differenti.

Le diverse comunità sono considerate come il risultato di una combinazione di esigenze e bisogni.

Un recente studio sulla città di Milano dimostra che i comportamenti delle diverse popolazioni risulta un elemento importante e determinante sulla vita della città, le comunità non sono più entità chiuse, ma organismi che interagiscono con persone che provengono da differenti luoghi.

Per quanto riguarda il progetto di Brera sono emersi molti problemi urbani che richiedo un’analisi sociologica, problemi come la sicurezza e il miglioramento della qualità della vita, dato che si tratta di un bando di concorso che ha per oggetto una progettazione multifunzionale dell’edificio.

Risulta quindi inevitabile cercare una progettazione che soddisfi anche la convivenza tra residenti e non residenti, soprattutto in una zona dove la presenza di turisti, pendolati, studenti risulta molto elevata.

È’ inoltre importante sottolineare che una cosi cospicua presenza di persone non residenti può influenzare altamente la qualità della vita delle persone residenti, quindi il nostro progetto deve garantire un alto grado di qualità della vita nel rispetto delle persone che vivono in Brera. La popolazione che vive il nostro quartiere può essere suddivisa nelle seguenti categorie di persone:

35

• Residenti • City User • Pendolari • Turisti • Businessmanqueste persone vivono in modo differente la città, e quindi concentrandosi nella nostra area di progetto sfruttano differentemente i servizi da essa offerti. Questa visione sociale della nostra analisi urbana, va affrontata in modo che la nostra azione non venga ad intervenire negativamente con uno di questi diversi gruppi sociali, in quando un intervento negativo potrebbe portare ad una perdita in ordini di fruizione, anche solo temporanea, della nostra area di progetto.

Nelle seguenti tavole sono riportati alcuni studi sulla presenza in Brera dei principali poli attrattori riguardanti le categorie precedentemente indicate ed uno studio dei cronotopi urbani durante il giorno e durante la notte.

36

Fig. 10 Tavola poli Attrattori per i Residenti

37

Fig.12 Tavola dei poli Attrattori per i City User

38

Grazie a queste cartine possiamo vedere come la nostra area di studio sia fornita in mododa garantire la convivenza tra le diverse tipologie di persone che vivono la città e più precisamente il quartiere di Brera.

Da questa analisi nasce ancora di più l’interessa di un progetto che miri a valorizzare e non a distruggere la coabitazione di queste diverse tipologie di abitanti.

Nelle tavole seguenti invece viene proposto uno studio,sempre dei poli attrattori, delle zona circostante la nostra area studio, ma sviluppata secondo i diversi orari della giornata in modo da quadro giornaliero e notturno completo, dei diversi servizi presenti e accessibili in zona Brera.

39

Fig. 15 Tavola attrattori dalle . “14.00-20.00”40

Fig. 17 Tavola attrattori dalle “2.00-8.00” Questo studio ci permette di definire anche l’importanza delle vie di collegamento tra l’edificio e la città intermini anche di utilizzo e sfruttamento del trasporto urbano.

Un altro tema al quale non possiamo sottrarci, ma deve essere affrontato in modo esauriente e preciso, è quello dell’accessibilità al complesso, e agli spazi circostanti.

Lo studio dell’accessibilità deve garantire una perfetta integrazione con le aree urbane circostanti in modo da ridurre il problema dell’ accessibilità e della sicurezza.

41

3.2.1 Analisi della mobilità

La gestione di un sistema di trasporto ben organizzato è fondamentale per sconfiggere l’inquinamento e migliorare diversi aspetti come quello della sicurezza e della mobilità quotidiana delle persone.

Il tema dei trasporti, da un recente studio (Nitta Inoi 2005) mostra chiaramente che l’efficienza dei trasporti può migliorare l’accessibilità ad una specifica zona di interesse soggettivo.

Le grandi città sono caratterizzate dalla presenza di una quantità enorme di risorse dal punto di vista qualitativo e quantitativo, eppure nella grandi città quella che sembra essere la problematica maggiore è la trasformazione delle risorse in funzionamenti.

E’ importante il tema del trasporto perché migliora la qualità della vita, e di conseguenza un miglioramento in termini di qualità della vita rende migliore lo sfruttamento delle diverse opportunità che le città, il quartiere, possono offrire alle diverse categorie di persone che vivono la città.

L’analisi riguardante l’accessibilità alla nostra area di progetto ha dimostrato che Brera è disposta di tutti i servizi di massima importanza dal punto di vista dell’accessibilità. Risulta altamente raggiungibile con i mezzi pubblici, grazie alla presenza di alcune fermate metropolitane, dove le più vicine risultano le fermate Lanza e Montenapoleone che distano rispettivamente dalla nostra area di studio 500 e 600 metri, inoltre risulta ottimamente servito anche dal servizio tram della città di Milano.

Scarso invece risulta il servizio di piste ciclabili che portano alla nostra area di lavoro, ma questo, come possiamo notare dall’analisi sopra effettuata è una problematica che caratterizza tutta la città di Milano.

Per quanto riguarda il sistema ciclo-pedonale nella nostra area di progetto verrà potenziato grazie alla decisione progettuale di rendere pedonale tutta via Brera, Piazzetta Brera e Via Fiori Oscuri.

Questo tipo di intervento è finalizzato a migliorare la qualità ambientale di Brera, verranno potenziati diversi aspetti come quello della sicurezza grazie alla predisposizione di un’illuminazione adeguata, verrà automaticamente a calare il grado di inquinamento al quale è soggetta la nostra area di intervento e allo stesso tempo verrà migliorata la qualità della vita dei residenti.

Al tempo stesso attraverso questa operazione di miglioramento, otteniamo anche la valorizzazione del nostro edificio, che è uno degli aspetti principali che ha portato alla creazione di una zona pedonale di fronte all’edificio.