CAPITOLO 1: ANALISI CONOSCITIVA

1.1 IL TERRITORIO E IL CONTESTO STORICO

IL LITORALE PISANO: cenni storici e insediamenti urbanistici

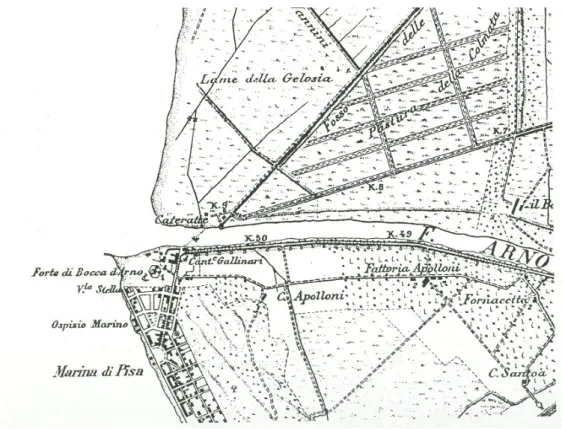

Il territorio di pertinenza della Colonia, che si estende per una lunghezza

di circa 10 km tra la foce dell’Arno e quella del fiume Calambrone e che

dal litorale penetra per circa 3 km nell’entroterra pisano, era occupata,

prima delle bonifiche realizzate durante il XX secolo, da una vasta area

centrale paludosa. Tutta l’area era affiancata da due fasce di dune

sabbiose (i tomboli), disposte lateralmente alla zona sommersa, a

contenimento di essa, e completamente ricoperte da una fittissima pineta

di pini marittimi e lecci. La palude, forse ultima testimonianza di un antico

corso del fiume Arno, si apriva verso il mare e formava ad ovest, con le

acque del Tirreno, una stretta e lunga penisola sabbiosa. La zona, poiché

considerata infetta, rimase completamente priva di insediamenti edilizi fino

agli inizi degli anni trenta, quando il regime fascista ne decise l’utilizzo per

la creazione di Tirrenia e, poco più a sud, per la formazione del grande

insediamento di Colonie marine per l’infanzia. Intorno al 1930 venne

creata una fitta rete di fossi colatori che portavano le acque paludose

nell’Arno e nel Calambrone ma nonostante questi interventi la zona rimase

sempre in condizioni precarie poiché non era servita né da strade, né da

rete elettrica.

Anticamente tale zona doveva essere costellata di piccoli nuclei di

Questa ipotesi è avvalorata dalla presenza di una torretta di avvistamento

duecentesca a Mezzapiaggia, l’attuale Tirrenia, e da alcune considerazioni

sull’origine del nome Calambrone ovvero Ca’ di Labrone, l’antico nome

dell’insediamento portuale di Livorno. E’ probabile che, con il

potenziamento di questo porto più a sud, dopo l’insabbiamento di quello

pisano, tali nuclei abbiano perso il loro significato e siano quindi

scomparsi.

Tutto il territorio era frazionato geometricamente da una serie di percorsi

paralleli al vecchio corso dell’Arno nel suo tratto terminale, detti vioni, che

dalla spiaggia obliquamente e a distanze regolari di un chilometro e

mezzo circa, penetravano rettilinei attraverso la pineta. Un unico sentiero

sterrato, il Vione di Pineta, assicurava all’interno il collegamento fra le città

di Pisa e Livorno mentre una distribuzione capillare di percorsi più piccoli,

orientato da nord a sud, veniva utilizzata dai cacciatori per i quali era stata

predisposta addirittura una cartina di riferimento per orientarsi negli

spostamenti. Tutt’oggi nel territorio permane l’antica suddivisione

geometrica come si può vedere dalla seguente foto aerea (fig.1).

I primi insediamenti urbani sul litorale pisano sono di epoca recente

quando, verso la fine del diciannovesimo secolo, al Signor Ceccherini

della Casa Reale fu data in affitto la striscia di costa a sud della foce

dell’Arno dove vi realizzò una stazione balneare che costituiva il primo

insediamento urbano di Marina di Pisa, chiamata al tempo Bocca d’Arno

(fig.2). In seguito Marina di Pisa avrà un ulteriore sviluppo urbanistico

offriva aree edificabili gratis a tutti coloro che avevano intenzione di

costruire una casa per le vacanze. Marina di Pisa rimase fino al 1930

l’unico insediamento del litorale.

In seguito alla realizzazione di una strada litoranea, l’attuale viale del

Tirreno, e al prolungamento della linea ferroviaria Pisa-Marina fino a

Livorno si ebbero gli insediamenti costieri di Tirrenia e di Calambrone. Per

primo venne Calambrone che conoscerà il suo sviluppo in due periodi

distinti, prima e dopo la seconda guerra mondiale; poi venne Tirrenia che

nel periodo pre bellico era solo un importante centro di studi

cinematografici, ma a partire dal 1950 in conseguenza dell’insediamento

della base americana Campo Darby e del boom economico, avrà un

incremento edilizio tale da trasformarla in una cittadina di villeggiatura di

notevole interesse.

LO SVILUPPO DEL LITORALE DURANTE GLI ANNI ‘30

Lo sviluppo del litorale pisano durante il periodo fascista è stato

strettamente legato a personaggi politici locali. Come ogni regime, infatti, il

Fascismo doveva premiare e mantenere fedeli molti sovvertitori del partito

e doveva legare a sé molta gente, oltre che con l’obbedienza, con

l’interesse.

Marina di Pisa era già un centro abbastanza sviluppato sia per gli

insediamenti abitativi che per le installazioni industriali. Infatti esisteva già

sulla riva sinistra dell’Arno la fabbrica “Gallinari” attuale Motofides, che

produceva idrovolanti e dava lavoro alla maggior parte della popolazione

marinese e il suo futuro sviluppo era già delineato verso sud come lo

testimoniano alcune carte del periodo. (1881, 1907, 1928, 1939). Infatti

l’area compresa tra la zona sud di Marina e la foce del Calambrone era

quella che meglio si prestava agli ideali di sviluppo del fascismo: un

territorio vergine dove poter far sorgere una città completamente nuova,

che rispecchiasse la grandezza e la pomposità del regime. Inoltre,

essendo i terreni di proprietà degli Enti locali, il loro costo per le opere di

ordine pubblico non era gravato dalle spese di esproprio e per le opere

private i prezzi di vendita venivano decisi e incassati dallo stesso ente.

Contribuì a sviluppare questo fenomeno speculativo la costituzione nel

1932 dell’E.A.T. (Ente Autonomo Tirrenia) di cui si interessò lo stesso

Mussolini: con il Regio Decreto Legge del 3 novembre 1932 la località

autonomo per l’utilizzazione e la valorizzazione della zona lungomare di

Pisa.

Le finalità del nuovo Ente, che ha una durata di cinquanta anni, erano

sintetizzate nell’articolo 3 del Regio Decreto Legge che lo istituì.

Esso prevedeva:

- “ad apprestare un piano regolatore della zona ed a curarne

l’attuazione mediante la cessione di aree per la costruzione di villini,

palazzette, alberghi ed altri stabilimenti che concorrano alla

valorizzazione climatica e turistica della zona stessa, od anche

mediante la costruzione diretta di detti edifici da destinarsi alla

vendita e all’affitto

- ad approvare od elaborare i progetti delle costruzioni di cui al

comma precedente con speciale riguardo alle esigenze igieniche

ed estetiche della zona

- alla costruzione ed alla manutenzione delle strade, delle piazze, e

delle opere pubbliche contemplate nel Piano Regolatore

- a tutti i servizi della zona

- a promuovere e disciplinare tutte le iniziative private che tendano

alla migliore utilizzazione e valorizzazione della zona, secondale

finalità dell’Ente.

- a procurarsi i necessari finanziamenti.”

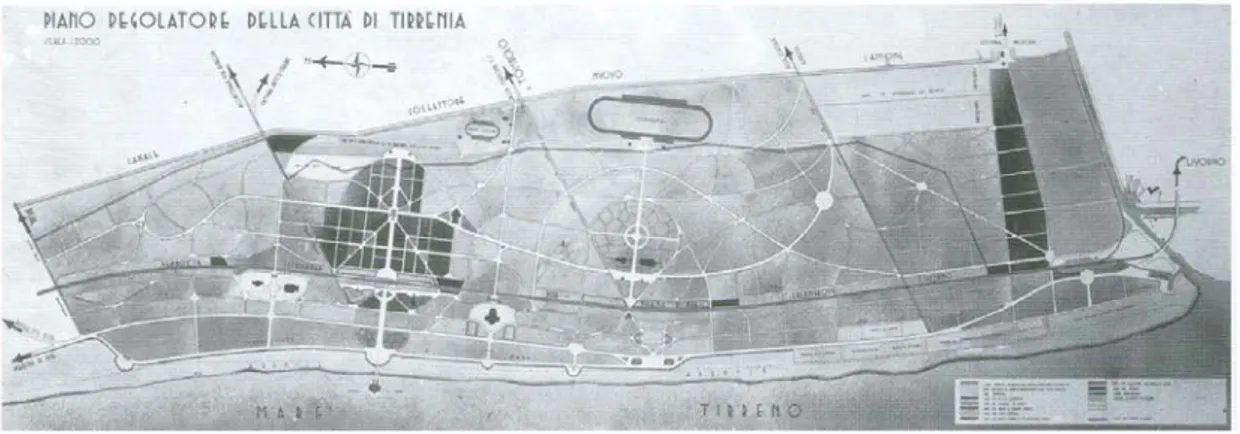

Pochi mesi dopo la sua istituzione, nel febbraio 1933, venne pubblicato il

bando di concorso per il Piano Regolatore del nuovo centro abitato di

rispecchiasse per la grandiosità e l’ordine l’attuale architettura di stile

fascista ed inoltre “per eleganza, modernità e razionalità, superasse

quanto di meglio esistesse in Europa” (dal bando di concorso per il Piano

Regolatore di Tirrenia, 1933). Altri punti del bando, il cui progetto aveva

per motto “Di fronte a mare aperto”, richiamavano la destinazione di zone

alla costruzione di grandiosi locali per spettacoli e intrattenimenti serali

oltre alle necessarie opere sociali quali uffici pubblici e zone sportive. Oltre

a limitare l’espansione verso sud (Calambrone) e non oltre il viale del

Tirreno verso il mare della nuova cittadina, erano richieste due importanti

linee stradali che collegassero: una i centri del litorale con Tirrenia, l’altra

Tirrenia con l’entroterra e soprattutto con la stazione di Tombolo da cui

transitavano importanti linee nazionali. Il Piano regolatore vincente fu

elaborato da un gruppo di architetti pisani (Buoncristiani, Benedetti,

Ciangherotti, Pinelli, Sighieri) guidati dall’architetto Federico Severini

(fig.4).

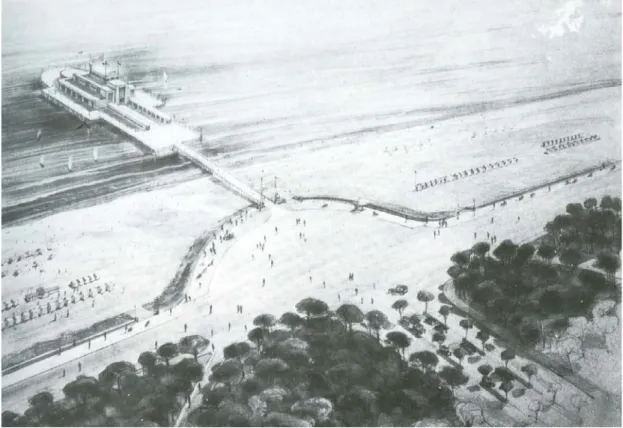

Tale progetto prevedeva, oltre la formazione del centro di Tirrenia (fig.5),

la disciplina della fascia costiera con funzioni di svago, riposo e di cura, il

collegamento con il resto dell’abitato attraverso strutture sociali e impianti

sportivi nel rispetto dell’ambiente, e infine la disciplina della spiaggia che

rimaneva libera insieme alla pineta. Da notare che tale piano non

contemplava l’inserimento delle Colonie che stavano sorgendo e che

rimasero episodi insediativi a se stanti, estranei quindi ai piani di sviluppo

di Marina di Pisa e Tirrenia.

Figura 5: veduta prospettica del centro di Tirrenia secondo il progetto del gruppo vincitore del concorso per il Piano Regolatore

La storia di Tirrenia è da attribuirsi quindi alla costituzione di tale Ente ed è

rilevanti. Gli edifici che furono costruiti negli anni 1936-37 sono molto

interessanti per lo stile architettonico che si richiama allo stile razionalista

del periodo. Importante fu l’opera di formazione del viale Litoraneo XXVIII

Ottobre il quale, sostituendosi ai precedenti e più antichi percorsi, diventò

la principale via di comunicazione che collegava i centri sulla costa di Pisa

e Livorno. Contemporaneamente diventò anche l’asse portante a lato del

quale si articolano gli edifici delle Colonie marine. La rilevanza del Viale

Litoraneo risiede anche nel suo elevato valore simbolico che lo

accomunava ad una sorta di percorso trionfale, lungo il quale si

mostravano tangibilmente i segni della politica assistenziale attuata dal

Regime.

In precedenza al viale fu costruita la nuova linea ferroviaria e della

stazione, nel 1932, quando ancora non esisteva niente della futura

Tirrenia. Il prolungamento della linea ferroviaria fino a Livorno, che prima

arrivava solo fino a Marina di Pisa, passando per Tirrenia e Calambrone,

non sarebbe servita solo ad abbreviare la distanza tra le due città ma

anche e soprattutto a permettere ai pisani e ai livornesi di riversarsi sul

litorale ed in particolar modo su Tirrenia durante la stagione estiva.

Un’altra opera che in quel periodo fu realizzata a Tirrenia erano gli

stabilimenti cinematografici di Forzano (Pisorno). Questa inconsueta

presenza di stabilimenti cinematografici, costruiti in un’area di 24 ettari

contemporaneamente a Cinecittà, fra gli anni 1936-37, precisava la

vocazione turistica del nuovo centro balneare sul Tirreno, rivolta ad

film ed alla presenza di nomi famosi del cinema e del teatro. Non è un

caso che poi il fallimento degli stabilimenti cinematografici della “Pisorno

spa” trascini nel crollo rovinoso la stessa Tirrenia che, accusando la

perdita di interesse da parte del turismo per la quale era sorta, rimane

definita attraverso i pochi frammenti di un progetto mai portati a fine. Il

processo di realizzazione di opere a Tirrenia fu inoltre arrestato durante il

periodo fascista dall’insorgere della guerra e la conseguente caduta del

regime. Proprio a Tirrenia ci furono grandi mutilazioni poiché qui il fronte

ebbe un arresto di qualche mese. Prima della guerra quindi si

realizzarono pochi edifici che rappresentavano dimensionalmente

interventi minimi, se confrontati al contemporaneo massiccio insediamento

di Colonie sorto a pochi chilometri di distanza, al Calambrone. Infatti, allo

scopo dell’utilizzazione di tale zona, la cui estensione è di oltre ottanta

ettari, il Regime Fascista provvide tramite gli Enti locali e, attraverso

un’accurata e già avanzata politica assistenziale, destinò la zona alla

nascita di Colonie marine a di istituti di cure marine per i ragazzi. A tale

scopo vennero creati consorzi e associazioni e furono raccolti fondi per la

costruzione di queste grandi opere. I principali committenti, le Federazioni

dei Fasci di Combattimento e le sedi provinciali della ONB e della GIL

Gioventù Italiana del Littorio affiancate poi da alcune grandi industrie

come la FIAT, la Piaggio, la AGIP, assegnavano gli incarichi direttamente

a professionisti affermati o mediante concorso.

Nonostante l’episodicità degli interventi, nell'arco di un decennio al

connesse ad una serie di servizi generali che si configura come un vero e

LE COLONIE MARINE: genesi e sviluppo

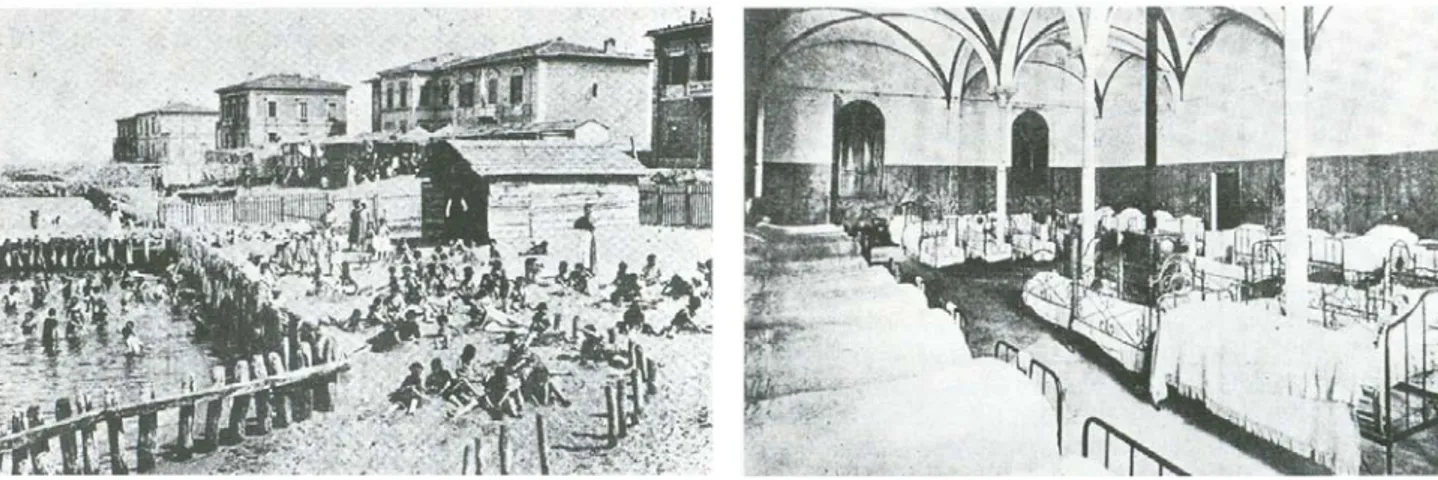

Nel 1818 il Granducato di Toscana assunse la responsabilità della tutela

della salute dei cittadini mediante il controllo e il finanziamento degli enti di

beneficenza e delle opere Pie, attività che passò poi alle competenze del

Ministero dell’Interno dal 1862. In quel periodo erano molto diffuse le

patologie dovute alle carenze nutrizionali ed alle deficienze

igienico-sanitarie che erano motivo dell'alto tasso di mortalità infantile; tali

condizioni di vita, benché colpissero soprattutto le famiglie meno abbienti,

erano anche costante minaccia alle fasce sociali più agiate, che spesso

dal punto di vista igienico non vivevano in situazioni molto migliori.

A partire da quel momento storico, si sviluppò una politica di costruzione

di ospizi marini per sconfiggere la malattia della scrofola e della

tubercolosi polmonare, politica che risulta essere il prodotto

dell’importazione delle teorie mediche dall’Inghilterra. E’ infatti il primo

Paese in cui si fecero applicare, fra le cure, la benefica azione del sole e

dell’aria pulita.

Il contributo teorico ed operativo socialmente più importante fu dato dal

dottor Giuseppe Barellai di Firenze che si dedicò allo studio della profilassi

delle forme tubercolari giovanili ed alla infaticabile promozione della

istituzione degli Ospizi marini in Italia e soprattutto in Toscana: a fine

secolo erano presenti ben sette ospizi sul litorale tirrenico, dei complessivi

ventidue esistenti sul territorio nazionale. Fra di essi troviamo l’Ospizio di

istituiti ospizi, vennero a crearsi, nella maggior parte dei casi, nuovi

insediamenti che portarono ad un incremento dell'uso dei litorali.

L’azione di Giuseppe Barellai permise che i benefici dell’aria aperta e dei

raggi solari potessero essere accessibili non solo alle classi più agiate, ma

anche a quelle povere. Alla fine dell'800 la pratica elioterapica e

talassoterapica era ormai consolidata a tal punto da provocare una vera e

propria proliferazione del numero degli ospizi, specie nella costiera

adriatica, fino a trasformarsi nello sviluppo di nuove sedi, le Colonie, che

modificavano il concetto di centro terapeutico in quello di prevenzione e di

miglioramento della salute degli strati più giovani della popolazione.

La costruzione di Colonie marine conobbe un particolare incremento

specialmente sul litorale adriatico, mentre in Toscana l’insediamento sulle

coste procedette più lentamente; in particolare dal 1900 fino alla fine della

Figura 7: Ospizio Marino di Bocca d'Arno. Veduta della camerata

Figura 6: Immagine d'epoca di ragazzi sulla spiaggia dell'Ospizio Marino di Bocca d'Arno, Marina di Pisa. 1875

prima guerra mondiale ne furono istituite cinque sul litorale di Massa

Carrara.

Con l'avvento del regime fascista la realizzazione delle Colonie

climatiche diviene un obiettivo primario dell'Amministrazione Statale; la

salute, la crescita demografica e la difesa della razza trovarono infatti la

loro concreta figurazione nella costruzione di questi impianti che, dal 1920

al 1940, sul litorale toscano tra Marina di Massa e l'Argentario, ne

vengono realizzati ben quarantadue.

Questo fenomeno venne determinato anche dalla consapevolezza che

questa nuova forma di turismo sociale e terapeutico-preventivo avrebbe

potuto favorire lo sviluppo di un consenso diffuso delle nuove generazioni

verso il Regime. Fra i molti esempi di questa politica ci fu la creazione, nel

1937, della GIL come ente per la formazione dei giovani a cui viene

demandata la gestione della suddetta attività. Da questo momento le

Colonie temporanee estive e diurne avranno funzioni ricreative e sociali

anziché, come nel passato, funzioni solo igieniche e terapeutiche. In

questo periodo, anche sulle riviste specializzate di architettura, ci si

preoccupa di pubblicizzare con notevole enfasi le trovate formali, le

capienze ed i servizi offerti, l'accuratezza e la rapidità del lavoro, più che le

linee di tendenza culturale ed architettonica o le tipologie progettuali,

manifestando la volontà del Regime di procedere all’uso di aree degradate

o di scarso pregio, per lo più acquisite dal Demanio pubblico attraverso gli

Fra i riferimenti è da citare il Regolamento delle Colonie estive pubblicato

nel 1935 dal Partito Nazionale Fascista, dove si classificano le Colonie.

Esse si differenziavano non solo in base alla tipologia del luogo di

villeggiatura (marine, montane, fluviali, lacuali) ma anche in relazione al

servizio offerto: aperte tutto l’anno cioè le “permanenti” che avevano un

dichiarato carattere curativo di malattie croniche come la tubercolosi, che

le rendevano quindi più simili ad un ospedale con lunghe degenze.

Funzionanti invece solo alcuni mesi l’anno, invece le “temporanee” si

distinguevano per la loro generica azione di svago e profilassi;

analogamente operose durante i periodi di vacanza scolastica, le “diurne”

dette anche “elioterapiche”, non prevedevano però il soggiorno ed erano

distribuite nei dintorni delle città e permettevano il ritorno serale dei

giovani ospiti ai propri nuclei di appartenenza realizzando notevoli

economie di gestione.

Furono proprio queste ultime due tipologie a svilupparsi maggiormente e

al loro modello si conformarono tutte quelle simili iniziative proposte ai figli

degli operai dal corporativismo assistenzialistico del capitale industriale

(Montecatini, Agip, Piaggio, Dalmine, Fiat). Niente peraltro viene detto, in

tale regolamento, sui modelli tipologici, distributivi e/o formali a cui

attingere per la progettazione. Nemmeno in occasione della mostra delle

Colonie estive allestita a Roma nel 1937 dagli architetti Libera e De Renzi

si riesce a far decollare un dibattito culturale che consenta oggi di disporre

di un'analisi storico-critica appropriata sull'approccio progettuale al tema

costituisca un fatto a sè stante legato alle esigenze della localizzazione e

alla fantasia del singolo progettista.

Qualcosa di più circa le indicazioni di dettaglio di tipo funzionale

distributivo è invece reperibile nei bandi di concorso per la realizzazione

dei singoli interventi. Ad esempio nel Caso del concorso bandito dai Fasci

Combattenti di Torino, si specifica che i locali devono essere distribuiti in

padiglioni separati, accentrando solo i servizi cucina, lavanderia, stireria e

centrale termica, con camerette di trenta letti accorpate in unità di

trecentocinquanta bambini. Qui, come nel successivo ed analogo

concorso bandito dalla società Montecatini per una colonia poi realizzata a

Cervia, non esistono indicazioni dimensionali, mentre viene sottolineato

che "...l'edificio nella sua veste esterna, deve rispecchiare razionalmente

la sua funzione, deve armonizzare con l'ambiente, nonché richiamare

anche da lontano l'attenzione del passante...”. Il bando fissa il limite di

spesa finale, compreso l'arredo, in lire 7.500 per bambino, per

cinquecento posti (cfr. Architettura 1938).

Solo nel 1941 su "Costruzioni" Mario Labò ci fornisce una

schematizzazione tipologico-distributiva distinguendo nel vario

campionario disponibile fra:

1. il villaggio: quale articolazione sul terreno di vari corpi di fabbrica.

Esempio la Colonia Firenze in località il Calambrone;

2. la torre: con un corpo a sviluppo verticale ed i servizi collettivi

raccolti in ali più basse, esempio la Torre Balilla di Marina di

3. il monoblocco: costituito da un unico corpo di fabbrica collegato a

corpi meno importanti per dimensioni e funzioni, come nel caso

della colonia Regina Elena al Calambrone;

4. a pianta aperta: dove forme e volumi riferibili a solidi regolari si

articolano liberamente sul terreno, senza obblighi di simmetria,

esempio la Colonia Rosa Maltoni in località il Calambrone.

Nel 1939 e successivamente nel 1947 in una edizione riaggiornata di

“Caratteri degli edifici” edizione Lates-Torino, Armando Melis ci fornisce

uno schema funzionale dettagliato della colonia marina, comprendendola

nella stessa categoria di caserme, case di pena, riformatori, case per

studenti, collegi e alberghi per la gioventù. Nel testo si trovano indicazioni

circa lo schema funzionale di una colonia marina che dovrebbe essere

fondato su:

a) separazione tra i percorsi degli addetti e quello dei bambini;

b) padiglioni di ingresso dove i bambini devono essere sottoposti alle

prime cure igieniche, alle misurazioni antropometriche e alla

vestizione delle divise;

c) dormitori di venticinque-trenta bambini con scomparto di vetro per

il sorvegliante;

d) padiglione per l'amministrazione, con luogo separato per l'attesa

dei genitori in visita, senza interferenze nella vita della colonia;

e) un padiglione per l'isolamento, completamente autosufficiente;

E' facilmente intuibile che, con questi criteri informatori, negli ultimi

anni del regime e con il passaggio delle competenze gestionali alla GIL,

certi schematismi funzionali venissero ancorandosi a modelli

comportamentali di tipo paramilitare, con decisi richiami fisici al senso

dell'ordine, della gerarchia e delle disciplina. Nel dopoguerra, come è

riscontrabile nella manualistica, dove è da citare il Carbonara con

"Architettura pratica" n°1, 1954 UTET, si introducono nuovi criteri nel tipo

razionale funzionale, pur rifacendosi sempre agli schemi distributivi già

descritti nel 1941 da Labò. Il Carbonara indica nell'esame "del programma

giornaliero della vita della Colonia" l'elemento portante per la

progettazione e sottolinea la necessità di accrescere gli spazi liberi

rispetto al costruito in cui "gli edifici siano fatti per vedere e non per essere

visti".

Negli anni settanta, con l'affermarsi del turismo di massa, i mutati modelli

comportamentali influiscono profondamente sui sistemi di vita cosicché

gran parte di questi centri terapeutici ricreativi cesseranno di funzionare e

verranno abbandonati o sotto utilizzati per mancanza di utenti.

Nasce da questo momento il problema del recupero e del riuso del vasto

patrimonio edilizio, concentrato, come abbiamo visto, in massima parte sui

LA PROPAGANDA URBANISTICA E LA SCUOLA DEL RAZIONALISMO

Gli anni Venti e Trenta coincidono per l’Italia con l’esperienza storica del

regime fascista. La Toscana fu una delle regioni dove il fascismo seppe

radicare le proprie strutture in modo molto più visibile e sensibile che in

altre realtà geografiche della penisola, tanto che nel cinema italiano del

secondo dopoguerra la figura del fascista e soprattutto dello squadrista

becero e violento spesso parla con un accento toscano. Furono

comunque anni in cui tutto il Paese, e non solo la Toscana, ha vissuto la

fase di modernizzazione che ha visto gli studiosi schierarsi sui meriti e

demeriti del fascismo.

In quegli anni si costruirono infrastrutture importanti come l’autostrada

Firenze-Mare sull’asse Firenze-Montecatini-Lucca in alternativa alla

ferrovia Empoli-Pisa; si completava la linea ferroviaria

Firenze-Bologna, si potenziava il porto di Livorno e si pianificavano zone

industriali; a partire dal 1928, poi, si bonificava e si colonizzava la

Maremma e la si industrializzava con l’estrazione di mercurio sull’Amiata.

A Firenze nel 1924 fu varato il nuovo Piano Regolatore dell’Ingegner

Bellicosi e iniziava l’edificazione della stazione di Santa Maria Novella,

progettata dal Gruppo Toscano, dello stadio comunale Giovanni Berta

(oggi Artemio Franchi) disegnato da Pier Luigi Nervi. I palazzi pubblici del

nuovo Stato corporativo dalle prefetture, alle stazioni ferroviarie, alla case

del fascio si adeguavano alle nuove leggi del razionalismo architettonico.

periodo. A Pisa sono soprattutto edifici pubblici come le Poste, il Palazzo

della Provincia, il Palazzo di Giustizia a segnare l’impronta del regime

nella ristrutturazione della città, oltre che alla costruzione di alcune facoltà

universitarie e alcuni padiglioni dell’Ospedale.

Importanti sono gli interventi attuati sulla costa dove, risalendo da Livorno

verso Bocca d’Arno, si incontravano le realtà residenziali di Tirrenia, dove

verranno costruiti gli studi della “Hollywood” toscana, la “Pisorno” di

Gioacchino Forzano, e i palazzoni in cemento delle Colonie estive delle

diverse organizzazioni assistenziali del regime per la gioventù. Oltre l’Arno

si assisteva allo sviluppo edilizio privato della villeggiatura di lusso di

Viareggio e Forte dei Marmi fino a Marina di Carrara. Si dava quindi il via

ad una serie di opere pubbliche che cambiarono il volto alla regione e ai

suoi maggiori centri, per mezzo di capitali che, per questo imponente

sforzo, vennero ovviamente dallo Stato. La Toscana inoltre conosceva, in

quegli anni, la vivace espansione dell’ industria cementiera nella

produzione del cemento artificiale Portland come pure quella tradizionale

ricavato dalle miniere di calcare naturale di Incisa Valdarno, di Calci e di

Greve in Chianti, mentre i mattoni venivano dalla miriade di fornaci che

punteggiavano la campagna toscana con la loro secolare tradizione di

qualità e di robustezza.

L’architettura toscana di questi anni è caratterizzata da figure importanti

di varia provenienza, tra cui i pistoiesi Giovanni Michelucci, Raffaello

Brizzi, Roberto Papini: tre personaggi centralissimi nella nuova facoltà

concrete iniziative. Importante fu l’apporto di progettisti esterni come

Angelo Mazzoni e Pier Luigi Nervi; il passaggio fra le città toscane di

urbanisti come Piacentini, Paniconi e Pediconi, Piero Bottoni, Sottsass o

come Antonio Valente.

Il nuovo clima politico, con il fisiologico bisogno di rappresentatività del

fascismo, avvertiva la necessità di un nuovo stile di architettura data la

presente insofferenza per il vecchio: un’esigenza sentita e variamente

interpretata anche in Toscana in una Firenze che ancora cercava di far

coesistere la modernità con la tradizione degli artigianati. Nel triennio in

cui si consolidava il fascismo (1925-28) è quindi l’architettura a

conquistare il ruolo di prima arte, chiamata ad esprimere lo Stato. Prima

di impegnarsi nella ricerca di uno stile, il regime sembrava teso a

promuovere il cambiamento nel governo del territorio e delle città: aveva

priorità lo “sfollamento delle città” e la “ruralizzazione”, si conclamano la

“battaglia del grano” e la “ bonifica integrale”. Il 1928 fu l’anno che

segnava la fascistizzazione dei prefetti e la completa presa di possesso da

parte dei podestà della gestione amministrativa urbana. Si nota infatti che

tra il ’26 e il ’34 furono banditi concorsi di Piano Regolatore Generale per

almeno 25 tra le maggiori città italiane. In Toscana in particolare abbiamo

Grosseto e Livorno nel ’27, Siena nel ’28, Arezzo, Pisa e Marina di Pisa

nel ’29 (fig.8), Pistoia nel ’34, oltre che Viareggio, Forte dei Marmi,

Tirrenia, Empoli, Pontedera. Anche a Firenze si valuta più di una volta di

ripensare al proprio assetto urbanistico. Il Piano Regolatore poteva

dello Stato e delle Amministrazioni locali impegnate a regolare la vita

urbana. L’architetto-urbanista è ufficialmente delegato a mediare le

istanze del potere economico con quelle del potere politico, garante della

bellezza e della sanità della composizione urbana. Tale autorevole

investitura gli deriva dal meccanismo del concorso nazionale. Bandita la

gara, nominata la commissione, dato risalto pubblicistico al dibattito sui

progetti presentati, prescelto il vincitore, è in qualche modo attuata la

‘fascistizzazione’ della città interessata dal piano, quindi si può

riconsegnare il progetto alle Amministrazioni locali per gli aggiustamenti,

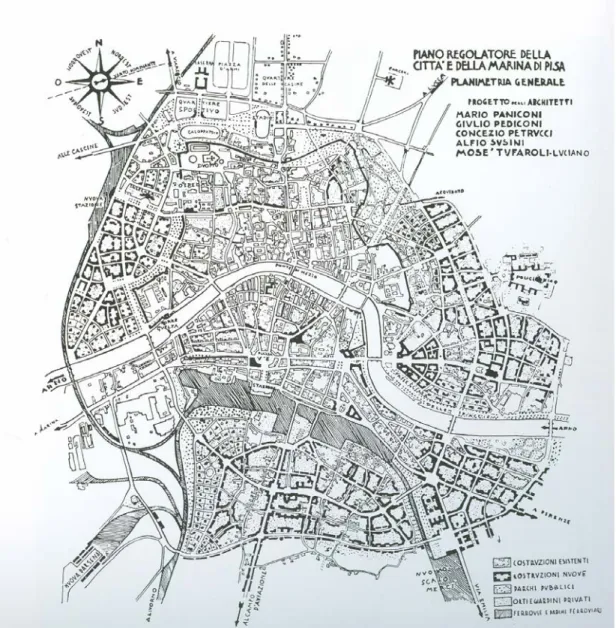

Figura 8: Piano Regolatore per Pisa e Marina di Pisa, 1929

Quest’ultima situazione si verificò per la località di Marina di Pisa: un caso

evidente di totale divaricazione fra propaganda urbanistica e realtà del

costruito, dove però si dava il via al fenomeno del popolamento del litorale

toscano, anche a scapito delle aree interne, che si era già manifestato fin

dall’inizio del ‘900 grazie agli investimenti nell’edilizia vacanziera e nel

città d’arte ha come polo privilegiato la costa, può appunto collocarsi tutto

il litorale dalla foce dell’Arno a Livorno.

Lungo questo tratto di costa si stava completando la bonifica della

tenuta di Tombolo, vi erano terreni più disponibili grazie alla rettifica della

strada statale Aurelia, il vecchio tracciato della ferro tramvia a vapore

Marina era stato assorbito dal tracciato della ferrovia elettrica

Pisa-Marina-Calambrone-Livorno. La bonifica era un’operazione di rilievo: 4300

ettari di acquitrini, di stagni, di macchia, di pineta che si affacciano sul

mare per quasi sei chilometri. Diretta dagli Ingegneri Sighieri e Giannotti,

l’opera di riordinamento idraulico era stata accompagnata anche dal

completamento del viale litoraneo che univa la foce dell’Arno al

Calambrone. Fu proprio in questo territorio che si verificavano episodi di

modernità architettonica, che si avevano dei segnali del linguaggio del

Razionalismo.

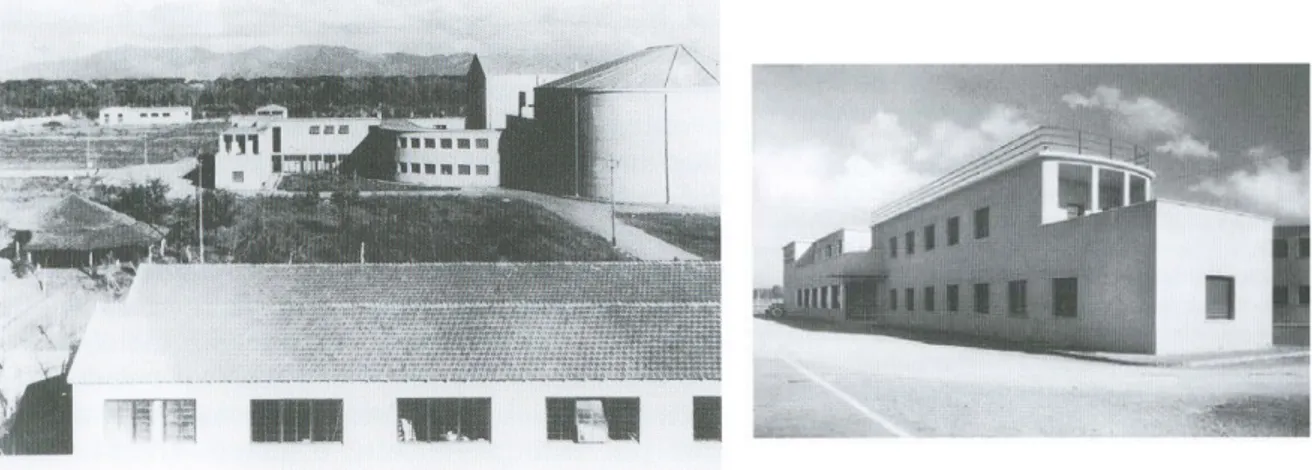

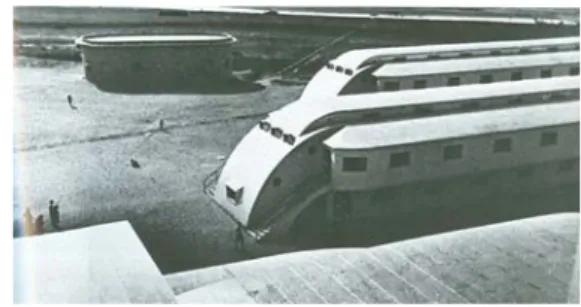

Proprio a Tirrenia sorsero gli stabilimenti cinematografici “Pisorno” (fig.9),

la piccola Hollywood italiana che precedeva Cinecittà, promossa da

Gioacchino Forzano con i finanziamenti di Edoardo Agnelli e l’amicizia del

Duce, costruita dall’architetto e scenografo Antonio Valente. Si trattava di

una vera e propria cittadella del cinema: tre teatri di posa (uno s’accredita

come il maggiore costruito in Europa) perfettamente insonorizzati e

concepiti per la luce artificiale, laboratori per allestire le scene, per

confezionare i costumi, camerini per il trucco, ristorante, spazi per il

Nel vasto appezzamento disponibile, l’impianto era funzionalmente

determinato dalle esigenze di ripresa e dalle varie fasi di lavorazione, ma

nello stesso tempo aveva l’ambizione di essere moderno, di esibire una

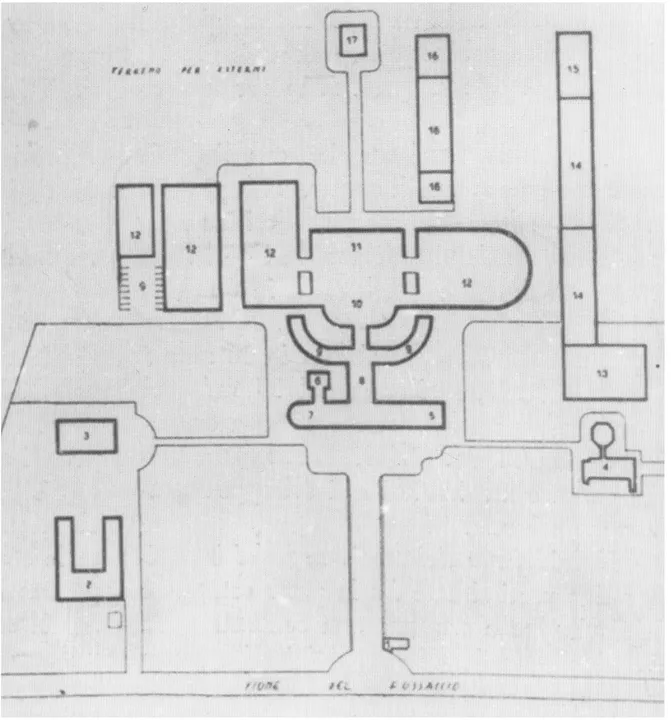

Figura 9: Planimetria di progetto stabilimenti cinematografici Pisorno, Tirrenia. 1 portineria, 2 falegnameria, 3 abitazione custode, 4 ristorante, 5 e 7 uffici, 6 deposito pellicole, 8 sala di visione, 9 camerini, 10 magazzino, 12 teatri di posa, 11 e 13-16 attrezzature, 17 centrale elettrica.

specifica marca razionalista nella mediterranea, quasi lecourbuseriana

orizzontalità dei corpi di fabbrica che fronteggiavano il viale d’accesso

dove si situano gli uffici. Oggi purtroppo questa testimonianza è

consegnata alle sole fotografie (fig.10).

Figura 10: a) vista generale da ovest b) palazzina degli uffici

A Calambrone più ministeri dello Stato ed un consorzio tra le varie città

ed Enti toscani promuovevano una serie di Colonie marine ed era appena

stata completata quella dell’Opera di Previdenza dei Dipendenti Statali

Postelegrafonici e dei Ferrovieri dello Stato nota come Villa Rosa Maltoni

Mussolini, celebre opera dell’architetto Angelo Mazzoni, che anticipa di

molto le altre uscite del razionalismo toscano (fig.11-12). Con il suo

volume di 100 mila metri cubi articolato su un terreno di dieci ettari su più

di 400 metri di costa, è fra le maggiori realizzazioni negli anni tra le due

guerre. Una vera e propria cittadella per l’infanzia, per l’elioterapia e i

bagni di mare, dotata di scuola, di teatro, di biblioteca oltreché di

La modernità non si trova soltanto nelle torri circolari, (fig.12) con la scala

che le avvolge, ma anche nell’articolato svolgimento planivolumetrico e

nella varietà di soluzioni.

Contava la libertà con la quale ci si poteva muovere su questo tratto di

costa immune da preesistenze di rilievo, quasi una terra di nessuno prima

della città del cinema e delle ville signorili di Tirrenia. Serviva a definire la

morfologia di questi insediamenti la loro tradizionale sobrietà costruttiva Figura 11: Colonia Marina Rosa Maltoni Mussolini a Calambrone vista dal mare

Figura 13: Vista della torretta di guardia Figura 12: Colonia Rosa Maltoni Mussolini. Foto aerea del 1939.

nonché la giovinezza degli ospiti, il fascino del Mare e della

mediterraneità, ingredienti che tutti cospiravano al cambiamento, fra la fine

degli anni venti e l’inizio dei trenta, a sancire il passaggio dalle geometrie

del Novecento allo stile Razionale. Non meraviglia quindi il fatto che tale

fascino abbia stimolato la mente di giovani architetti toscani e non toscani,

aprendo un periodo di sperimentazioni fantasiose.

Le Colonie infatti divengono occasione di esperimento costruttivo: una

sorta di porto franco dell’architettura in termini di organizzazione

distributiva e scelte linguistiche. Tipologie svincolate dalla memoria

storica, con il fascino del paesaggio di mare o montagna, subivano gli

stimoli di costruzioni dedicate all’infanzia, alla gioventù, potevano

futuristicamente assumere l’aria allegra di giocattolo meccanico come nel

caso della colonia XXVIII Ottobre a Cattolica dove si arenavano sulla

spiaggia sagome navali (fig.14) o nel caso di Marina di Massa si

sperimenta il grande elicoide della Colonia Fiat dell’Ingegnere Vittorio

Bonadè Bottino contenuto in una grande torre bianca (fig.15).

Figura 14: Colonia marina XXVIII Ottobre a Cattolica. a) vista generale; b) vista dei dormitori.

Da notare infine come siano ricorrenti i simboli e le allegorie adottati nelle

forme planimetriche delle Colonie (fig.16):

a) il fascio littorio (Colonia Regina Elena a Calambrone, fig.17)

b) il bambino a braccia sollevate (Vittorio Emanuele II a Calambrone,

fig.18)

c) l’aereoplano (Colonia Principi di Piemonte a Calambrone, fig.19) Figura 15: Colonia Fiat a Marina di Massa. a) vista dal mare; b) camerate; c) copertura della torre.

Figura 16. planimetrie Colonie

Figura 17

1.2 L’INSEDIAMENTO DI CALAMBRONE

LE ORIGINI: IL “VILLAGGIO PER L’INFANZIA”

Nel più vasto contesto del fenomeno dell'insediamento di nuove Colonie sui litorali tirrenico ed adriatico particolare rilevanza assume l'insediamento del Calambrone.

Esso nasceva infatti insieme all'iniziativa di sviluppo della parte di litorale interessata dalle opere di bonifica degli anni '20 contestualmente alla creazione della nuova stazione balneare di Tirrenia. Sotto la spinta dei gerarchi Ciano, per Livorno, e Buffarini per Pisa, il regime creò l'Ente Autonomo Tirrenia, con l'obiettivo dello sviluppo organico del litorale mediante la fusione delle città di Pisa e Livorno, a cui venne delegato lo sviluppo della gestione del territorio litoraneo. Nel 1933 l'Ente bandì il concorso per il Piano Regolatore della nuova cittadina che, in qualche misura, recepiva e tracciava le linee generali di sviluppo per un vero e proprio villaggio di Colonie nella parte a sud del litorale. Nonostante l’episodicità degli interventi, nell'arco di un decennio al Calambrone venne realizzato un complesso di numerose Colonie connesse ad una serie di servizi generali che si configura come un vero e proprio villaggio

dell'infanzia.

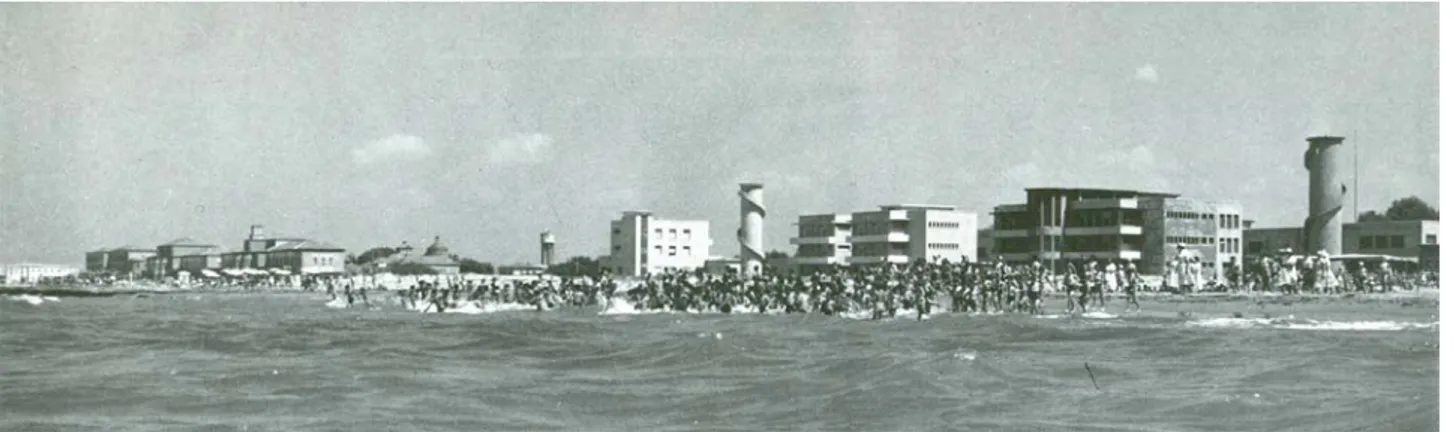

L’impianto del Calambrone, per quanto frazionato in interventi autonomi, assunse l’aspetto della “città in linea” di chiara matrice futurista (fig.20). La scansione longitudinale determinata dalla precisa sequenza di strada ferrata - fascia dei servizi - viale litoraneo - fascia delle Colonie - fascia dell’arenile - mare, ben rappresenta l’ideale futurista associato alla velocità e al progresso della tecnica.

Il Calambrone fu una vera prova delle teorie futuriste; architetti come Angiolo Mazzoni e Mario Pediconi trovarono qui riscontro alle proprie aspettative, mentre scritture di un personaggio come Martinetti ne sottolineavano l’importanza. Contestualmente alla realizzazione della Rosa Maltoni, della Regina Elena, della Principi di Piemonte e delle altre Colonie poste ad ovest del Viale del Tirreno, infatti, venne realizzato a est il motore della “città in linea”, il “Centro servizi del Calambrone” contenente strutture quali la Chiesa, la Direzione del Consorzio Elioterapico, la lavanderia, la centrale di teleriscaldamento ed altri servizi ancora, fra cui un’autorimessa, un deposito idrico e magazzini vari. (fig.21). La realizzazione degli insediamenti fu affidata alla gestione dei singoli

Figura 20: rappresentazione del concetto di città delle linee continue di Marinetti, Mazzoni e Somenzi.

progettisti, che, di volta in volta adottavano schemi distributivi, stili e simbolismi sempre diversi.

LO STATO ATTUALE

L’area di Calambrone si estende per circa 79 ettari, di cui solo 11 ettari sono rimasti inedificati. La superficie coperta e il volume dei fabbricati sono rispettivamente di 82600 mq e 650000 mc con un rapporto medio di copertura, rispetto ai 680000 mq di superficie coperta, Rc=1/9,5 mq/mq e un rapporto di volume fabbricato Rf=0.82mc/mq. La ricettività potenziale degli edifici è di circa 8000 posti letto ai quali devono essere aggiunti circa 2500 posti dei due campeggi e di due piccole pensioni. Il periodo di utilizzazione delle Colonie e degli Istituti in attività è concentrato nei mesi di luglio e agosto e mediamente le presenze sono inferiori al 50% dei posti disponibili.

L’area presenta elementi di degrado ambientale, economico e sociale dovuti essenzialmente all’inutilizzazione delle strutture preesistenti che hanno perso la funzione originaria. Le strade che la attraversano sono sconnesse e prive di marciapiedi, il bosco è in fase di progressivo arretramento per l’azione del mare, le costruzioni in disuso sono fatiscenti ed in alcuni casi cadenti, la vegetazione infestante ha occupato le aree di pertinenza degli edifici, la fognatura nera è insufficiente, la fognatura bianca inesistente, manca qualsiasi forma di arredo urbano, il Viale del Tirreno è pericoloso per i pedoni, mancano parcheggi, non esistono stazioni di raccolta dei rifiuti. Durante l’estate il Calambrone viene fruito da un turismo balneare prevalentemente locale; poiché non ha un nucleo di abitanti stabili, nelle stagioni diverse da quella balneare è completamente abbandonato, ad eccezione delle persone che durante il giorno fruiscono i servizi esistenti costituiti essenzialmente da un reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Pisa, dall’Ospedale per Bambini Stella Maris, dalla struttura ricettiva Green Park Resort Hotel, dalla residenza per anziani

Villa Santa Caterina ed altre attrezzature per le attività di assistenza. La scarsa utilizzazione di questo luogo per lunghi periodi è la causa del continuo aumento del suo degrado. Il patrimonio immobiliare di notevole importanza è costituito dalle Colonie marine, otto delle quali sono state costruite a ridosso della spiaggia (fig. 22).

Segue un excursus delle principali Colonie del Calambrone (fig.23), una descrizione di come erano concepite e di come si presentano attualmente.

Colonia Marina Regina Mundi

Costruita nei primi anni settanta, apre a nord la lunga sequenza delle colonie. E’ posta sul fronte litoraneo del Viale del Tirreno ed è composta di due corpi di fabbrica irregolarmente articolati sul terreno e disposti su tre piani (fig.23). Nata con la funzione di Colonia permanente per bambini, è attualmente destinata a casa di vacanza e ricovero temporaneo di minori disabili.

Colonia Marina Santa Barbara

Costruita nel 1939 su progetto degli ingegneri Ortensi e Birelli, veniva

utilizzata come Colonia estiva dei figli degli orfani del personale dei VV.FF.

e successivamente, negli anni 1964-65, è stata ristrutturata per adibirlo a

casa-vacanze per le famiglie del personale proveniente dal medesimo

ente. Fu l’ultima colonia realizzata a Calambrone prima della guerra e si

articola su tre blocchi a 3 piani fuori terra adibiti camere con bagno per le

famiglie, a camerate per bambini e a servizi e in un blocco a 1 p.f.t., a

destra sul lato mare rispetto all’ingresso principale, sede del refettorio Figura 24

della cucina-dispensa e del soggiorno ben illuminato da una parete vetrata

(ovest) con accesso al parco giardino circostante. I collegamenti interni

sono assicurati da corridoi di distribuzione e dalle scale principali e

secondarie. Nel corridoio centrale, al piano terra con asse est-ovest, che

collega l’ingresso, portineria centralino-telefonico e salette soggiorno-

d’attesa, con il vano scale principale e con la zona soggiorno-refettorio

troviamo gli uffici amministrativi e la direzione. Esternamente l’edificio ha

un parco-giardino ben curato e fornito di impianti sportivi e ha in

concessione un tratto di arenile attrezzato Complesso alberghiero, posto

sul lato mare costruito nel periodo 1939-40.

Figura 25

Colonia Marina Vittorio Emanuele III

L’edificio è sorto nell’anno 1934 sotto la direzione del Cons. Provinciale Antitubercolare di Pisa, su progetto dell’ing. Stefanone

dell’Amministrazione Provinciale, come Asilo elioterapico permanente. Disposto sul lato mare, è di forma semicircolare intersecata normalmente lungo l’asse di simmetria est-ovest da un blocco centrale dove sono raccolti, al piano terra e piano seminterrato, i servizi collettivi, la direzione e le scale principali. Nei due bracci laterali simmetrici a due piani fuori terra. troviamo le camerate, le camere del personale di servizio e nei punti di servizi, spazi collettivi e le scale secondarie. Nel seminterrato, tutti i locali necessari all’attività dell’intero complesso: magazzini, cucina, lavanderia, falegnameria, centrale termica. Prospetticamente si impone come struttura monumentale monolitica e ciò si nota maggiormente se si percorre la strada che dalla stazione della vecchia tramvia conduce all’ampio piazzale appositamente costruito antistante la Colonia. Il prospetto lato mare è caratterizzato dal blocco centrale con alte finestre, con scale elicoidali ai lati di accesso al solarium e con i ballatoi sui 2 bracci laterali.

Intorno agli anni ottanta la colonia è stata utilizzata come scuola media ed elementare (con palestra).

Colonia Marina Firenze

La Colonia” Firenze” è il primo edificio adibito a Colonia estiva nella zona del Calambrone, costruito nel periodo 1931-32 su progetto dell’Architetto Vannozzi. Esso si articola lungo un corridoio di distribuzione che collega sette padiglioni normali all’asse dello stesso. Il corpo centrale a pianta quadrata ha accorpato i servizi amministrativi e la direzione, presenta verso l’ingresso principale un loggiato sostenuto da colonne a sezione circolare in mattoni a faccia vista.

Simmetricamente distribuiti rispetto alla parte centrale ci sono quattro padiglioni a due piani fuori terra adibiti a camerate e a servizi. All’estremità sud e nord dell’edificio si attestano rispettivamente i padiglioni del refettorio con cucina e del blocco di camerate di dimensioni ridotte rispetto ai precedenti e costruito successivamente. Nell’edificio sono da notare, oltre alle forme e alla razionalità degli spazi, l’assoluta autonomia di ogni blocco che, permette un funzionamento anche parziale della Colonia stessa. I motivi decorativi in cotto nei prospetti conferiscono un aspetto architettonico eclettico unico nel suo genere rispetto alle altre Colonie. Esternamente ha un ampio giardino, degradato, direttamente collegato all’arenile in loro concessione.

Colonia Marina Principe di Piemonte

Il Complesso architettonico, ubicato lungo il viale litoraneo lato mare, dispone di un vasto parco ed è corredato di due edifici minori a pianta quadrata utilizzati come casa del custode e infermeria. Costruito nel periodo 1932-33, su progetto dell’ing. Baldo Papini di Pistoia, si caratterizza per la forma planimetrica a sagoma di aeroplano rivolta verso il mare. L’edificio è composto di 2 padiglioni collegati tra di loro da un porticato chiuso a vetri nel centro del quale, con direzione est ovest, passa l’asse di simmetria. Il padiglione, lato mare, a 3 piani fuori terra è formato da un blocco centrale dove sono raccolti i servizi amministrativi, la direzione e la scala principale. Nelle due ali laterali sono ubicate una serie di camere disposte a schiera che si affacciano su 2 grandi camerate all’estremità delle quali, in spazi semicircolari, ci sono i servizi e le scale secondarie. Nel prospetto principale, a fronte mare, si nota l’alternarsi di finestre normali rettangolari a monofore a tutto sesto e l’ampia terrazza col sottostante porticato che si estende per l’intero fronte. La zona servizi con refettorio cucina e dispensa è ricavata nel padiglione a un piano lato strada raffigurante planimetricamente la coda dell’aereoplano.

Colonia Marina Regina Elena

La Colonia, posta sul lato mare, è stata costruita nel periodo 1932-34 dall’Ospedale Costanzo Ciano di Livorno per l’Istituto Talasso-Elioterapico al Calambrone su progetto dell’arch. Ghino Venturi di Roma. Successivamente, negli anni 1937-38, è stata ceduta all’O.P.A.F.S delle FF.SS. La Colonia, dopo aver conosciuto un periodo di intensa attività, anni ’50 e ’60, ha oggi cessato di funzionare e si trova in uno stato abbandono. Esternamente si presenta circondata da un parco alberato su un lato strada; ha accesso diretto al mare e come struttura, sempre esternamente, presenta caratteristiche in tutto simili alle Colonie circostanti costruite nello stesso periodo. Composta da due corpi principali a 2, 3 piani simmetrici, collegati tra di loro da un porticato esterno che li percorre nella loro interezza dal lato mare parallelamente ad esso. Il blocco a sud è collegato normalmente da un corridoio vetrato, che costituisce l’ingresso principale ad un terzo corpo a un piano ad uso refettorio,cucina, dispensa. Internamente i due corpi, identici, hanno al centro (piano terra.) i locali della direzione e l’ampio vano scale, dal quale,nei vari piani, si snodano corridoi centrali, lungo un asse nord-sud, di accesso alle camerate e ai servizi.

Colonia Marina Rosa Maltoni

La Colonia, posta sul lato mare, occupa l’ala Nord dell’intero complesso ex Villa Rosa Maltoni, costruito su progetto dell’arch. Mazzoni del Grande nel periodo 1930-32. Simmetricamente identica alla parte di edificio in uso all’O.D.A., si sviluppa lungo un corridoio con asse parallelo alla linea del mare sul quale si affacciano i locali adibiti a: soggiorno, direzione, camere e vano scale di accesso ai piani superiori dove troviamo le camere, le camerate e i servizi. All’estremità nord, il corridoio termina in un vasto salone, il refettorio, collegato all’ampia e luminosa cucina. Da rilevare, per quanto riguarda l’interno complesso, oltre all’alternarsi delle forme rettangolari e semicircolari la grande volumetria delle cucine (h. ml. 9) con la parete esterna ampiamente vetrata, la parete terminale dei refettori, a semicerchio vetrata, da cui è consentito accedere nel parco circostante e infine le due colonne, sedi di vani scale, poste ai lati dell’ingresso principale a forma di fasci. Esternamente nel parco ci sono alcuni impianti sportivi (piscina, campo di calcio) e la torre che funziona da serbatoio di acqua, identica a quella descritta nella parte sud. In concessione un tratto di arenile attrezzato al quale si accede dal parco.

Colonia Marina Fasci Italiani all’Estero

E’ il più grande complesso sorto nella zona del Calambrone, a cavallo della via Litoranea con l’edificio lato mare adibito un tempo a collegio maschile e quello lato pineta a collegio femminile. All’interno del complesso sono annessi la casa del custode, la lavanderia e un teatro da 1000 posti all’aperto. Costruito nel periodo 1933-35 sotto la direzione della Segreteria Generale dei Fasci è stato progettato dagli Architetti Pediconi e Paniconi di Roma. Il collegio maschile ha una morfologia planimetrica a pettine con i padiglioni rivolti verso il mare: padiglione centrale, padiglione “lupa” a nord, padiglione “Montecatini” a sud. Nel centrale eretto per primo sono raccolti i servizi amministrativi, la direzione, uno spazio polivalente e i collegamenti verticali distribuiti lungo un corridoio ortogonale sul quale si inseriscono otto camerate (4 a piano terra e 4 al piano primo). Il padiglione a nord 2 è collegato al precedente da un porticato con sovrastante terrazza sulla quale si affacciano otto camerate, i servizi, l’infermeria e il reparto isolamento. I due padiglioni” Montecatini”, fuori asse rispetto ai precedenti, sono collegati al centrale dal vasto salone polivalente e raccolgono 12 camerate, uffici, mense e servizi.

LE PREVISIONI DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PISA

Il P.S. prevede un diverso assetto insediativo della zona tramite misure idonee per sostenere e favorire la realizzazione di parti organiche di città con l’inserimento di abitanti stabili per la formazione di un nuovo quartiere residenziale e servizi ad esso connessi. Il Calambrone viene visto quindi come luogo per la residenza oltre che per il turismo balneare/estivo, e come luogo di lavoro nei servizi specialistici esistenti che potranno essere implementati. Questa impostazione tende a compensare e bilanciare le previsioni prevalentemente ricettive del Piano di Gestione del Parco, che riguarda le aree contigue delle colonie storiche, in modo da ottenere una residenzialità continua durante tutto l’anno e limitare l’impatto di presenze fluttuanti tipiche del turismo estivo.

Il P.S. prevede:

- un luogo della centralità locale nell’area intorno alla Chiesa preesistente del ex Centro Servizi delle colonie;

- la realizzazione di un sistema lineare di spazi pubblici attrezzati posto ad est tra il Viale del Tirreno e le aree in trasformazione come filtro verso la pineta;

- un nuovo assetto della viabilità con penetrazioni pedonali e/o carrabili, la riorganizzazione della sezioni stradali con la previsione di piste ciclabili e percorsi pedonali, la previsione di accessi all’arenile tra le colonie;

- la realizzazione di nuovi insediamenti per residenza stabile nelle aree di trasformazione;

- la riorganizzazione e l’implementazione delle attrezzature pubbliche in modo da favorire il presidio stabile di abitanti;

- l’adeguamento e la dotazione di standards urbanistici riguardo particolarmente al verde pubblico e i parcheggi anche in considerazione delle trasformazioni già attuate per le ex colonie lato mare.

Vedi ALLEGATO 1: ELABORATI DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI

1.3 LA COLONIA MARINA DEI FIGLI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO -SEZIONE MASCHILE

ANALISI STORICA

La Colonia, oggetto di studio di questa tesi, sorge negli anni Trenta nella

zona più a sud di Calambrone ed era destinata alla sezione maschile della

Colonia Marina Femminile dei Figli degli Italiani all’Estero (FIE), realizzata

dalla Fondazione Nazionale Figli del Littorio nel 1934, con il fine di

ospitare le bambine figlie degli italiani residenti all’estero; l’intero progetto

porta la firma degli architetti romani Mario Paniconi e Giulio Pediconi.

Non sappiamo dire con precisione se tale ampliamento per i bambini è

sorto contemporaneamente alla parte femminile, posta sul lato mare del

viale del Tirreno; la foto aerea del 1939 testimonia la presenza della

sezione maschile quindi possiamo ipotizzare una edificazione di entrambe

nel giro di pochi anni, ma evidenzia una leggera diversa colorazione della

copertura. Possiamo affermare con certezza che la Colonia maschile è

parte integrante dell’intero complesso, grazie alla corrispondenza

architettonica e volumetrica con i corpi del complesso principale; grazie

agli elaborati grafici prodotti dagli stessi architetti, si può comunque

dedurre che tale ampliamento non era previsto almeno in quella che era

l’idea progettuale originaria.

LEGENDA:

1_INGRESSO ALLA COLONIA E PIAZZALE 2_TORRE DI COMANDO

3_REFETTORIO

4_CUCINE ED ANNESSI 5_CORTILE DI SERVIZIO

6_PADIGLIONI CON 4 CAMERATE E SERVIZI 7_PIAZZALE DELLA CAPPELLA

8_ABITAZIONE SUORE 9_INFERMERIA

10_PADIGLIONE CON 4 CAMERATE ESTIVE 11_REFETTORIO SUSSIDIARIO ESTIVO 12_SALA DI RITROVO E TEATRO

13_AULE SCOLASTICHE SALE LAVORI ESTIVI 14_ABITAZIONI PERSONALE DI SERVIZIO 15_LAVANDERIA E MAGAZZINO

16_ABITAZIONE CUSTODE E AUTORIMESSA

Sul lato est del viale, caratterizzato dalla vasta pineta, infatti erano previsti

edifici da destinare a servizi di vario genere, come l’abitazione del

personale, magazzini, autorimesse ecc. Probabilmente ben presto si è

reso necessario un ampliamento per poter ospitare un numero maggiore

di bambini quindi la realizzazione potrebbe essere stata di ben poco

successiva. Il collegamento ideale tra i due complessi separati dal viale

del Tirreno era comunque stato affrontato dai progettisti Paniconi e

Pediconi, come infatti viene evidenziato da una rappresentazione

prospettica della piazza principale:

La colonia dei Figli degli Italiani all’Estero, una delle più grandi della Città

dell’Infanzia di Calambrone di quegli anni, era e rimane tutt’ora e molto

interessante sotto il profilo architettonico. Tale interesse è dovuto

soprattutto all’articolazione dei volumi sul terreno, tanto libera e innovativa

da giustificare il suo specifico inserimento fra le più significative

esemplificazioni del tipo a pianta aperta. La Colonia è infatti costituita da

più corpi di fabbrica, dai volumi geometricamente assai regolari e fa loro

indipendenti, interconnessi da una trama di percorsi coperti: il piazzale di

accesso separa il corpo dei servizi direttivi e del refettorio dalle camerate e

dai dormitori, mentre un’ala si estende verso il mare, sul margine

settentrionale, per ospitare i dormitori estivi.

Tale assetto articolato consente l’individuazione di due principali spazi a

corte; sul fronte strada, in prossimità dell’ingresso, si trova il piazzale

d’onore per i riti e le celebrazioni ufficiali. Sul fronte che guarda il mare, le

ali del complesso edilizio individuano invece un ampio spazio per le attività

libere, ludiche e sportive. Tale spazio è dominato dalla presenza della

torre di comando, torretta di guardia di matrice militare, nella quale sono

previsti gli alloggi del personale della colonia. Lo spirito funzionalista che

impronta lo schema distributivo dell’impianto si riflette con chiarezza

anche in elevato dove elementi di matrice razionalista (strutture in vista,

facciate libere, finestre in lunghezza, pilotis, copertura piana)

caratterizzano prospetti del complesso edilizio.

La sezione maschile ha una ricettività di circa 250 persone e si compone

di due corpi principali a pianta rettangolare orientati lungo l’asse nord-sud,

parallelo al litorale, e collegati da un ampio corridoio che evidenzia, al

centro, l’ingresso principale. Il corpo nord è articolato su due piani fuori

terra e comprendeva locali di soggiorno quali camerate, camere per il

personale, aule di studio, locali di servizio e corpo scala principale. Il corpo

sud è composto da un ampio vano a doppia altezza suddiviso da una

tamponatura centrale, che comprendeva i locali cucina e refettorio e da un

corpo adiacente, di altezza inferiore, che accoglieva i locali per i servizi

Tutti gli edifici sono volumi puri con coperture piane e strutture portanti in

calcestruzzo armato, orizzontamenti in laterizio armato e tamponamenti in

muratura. I locali che ospitavano gli impianti tecnologici sono ubicati in

adiacenza al lato ovest dei corpi di fabbrica principali. Il fronte strada è

delimitato dal muro di recinzione e caratterizzato da volumi puri e dalle

due palme centrali.

L’ampia area interamente recintata contiene al suo interno, nell’area

retrostante, una struttura con pianta a campana per gli spettacoli all’aperto

della capacità di 1.000 posti e una lavanderia ambedue completamente

compromessi nelle strutture per il lungo abbandono. Adiacente al lotto

troviamo il tracciato della vecchia ferrotramvia, attualmente coperto da

vegetazione ma evidenziato da un vialetto sterrato.

1: DORMITORI E SERVIZI 2: CUCINA E REFETTORIO 3:CINEMA ALL'APERTO 4: LAVANDERIA 5: EX TRACCIATO DELLA FERROTRAMVIA

Dal 1965 circa la sezione maschile è stata affittata, per un periodo di circa

dieci anni, al Governo degli Stati Uniti d’America che lo ha utilizzato come

ospedale pertanto si sono avute radicali trasformazioni della distribuzione

interna e del taglio delle stanze e integrazione di locali per impianti

tecnologici. L’edificio, che attualmente è conosciuto come Ex Ospedale

LA SITUAZIONE ATTUALE

L’intervento riguarda un’area parzialmente edificata posta ad est del Viale

del Tirreno delle dimensioni di 3,4 ettari circa. L’edificazione esistente è

costituita dalla Colonia che oggi è in totale stato di abbandono e degrado.

Questo intero complesso si può analizzare attuando una scissione degli

Il corpo Nord

E’ l’edificio principale della Colonia, articolato su due piani, che

comprendeva i dormitori e i servizi. Si sviluppa in direzione nord-sud, per

una lunghezza di 96 metri ed una profondità di 13 metri.

La facciata principale, che si affaccia sul viale del Tirreno, si presenta

come una superficie bianca, liscia, priva di aggetti e con una scansione

regolare di venti assi di finestre: sei per la parte centrale, leggermente

avanzata rispetto al resto del corpo in modo da evidenziare il volume

principale cui all’interno corrispondeva, nell’impianto originario, la zona

delle aule e dei servizi, e sette per ogni ala che si riferiscono alla

Esternamente l’edificio ha mantenuto l’aspetto originario, in cui erano

anche previste le quattro palme che superano in altezza la copertura

piana dell’edificio: anche oggi si trovano in buono stato e sono appunto

elemento caratterizzante del fronte strada. Sul fronte opposto la

vegetazione, cresciuta in questi anni di abbandono completo, impedisce di

vedere lo stato della superficie. Si intuisce comunque che anche questa

facciata si presenta con la solita scansione regolare di aperture al piano

superiore, mentre il piano inferiore è caratterizzato dal portico.

L’interno dell’edificio presenta una suddivisione irregolare in varie stanze

che costituivano l’ospedale; nelle due ali è stato ricavato un corridoio che

collegava le camere; nel corpo centrale si presenta tutt’ora la grande

scalinata che, nell’impianto originario, era evidenziata da un doppio

Il corpo Sud

Collegato al corpo nord attraverso un portico, il corpo sud consiste in un

gruppo di tre edifici. L’edificio principale, posto a termine del portico ed è

accessibile direttamente da esso, presenta un doppio volume, di altezza

interna di 7 m, suddiviso in due ambienti da una parete in cartongesso

inserita in occasione delle modifiche sostanziali adottate per la

trasformazione dell’intero complesso in ospedale. Presenta un ordine di

sette assi di finestre poste in alto sul prospetto ovest, e sul prospetto est

troviamo la stessa scansione regolare di finestre e un primo ordine di ampi

portoni che permettono l’accesso; alcuni di questi sono murati. A tale

edificio si addossano, sul fronte strada, altri due corpi di un solo piano

Durante l’attività della Colonia questi tre edifici ospitavano la cucina, i

servizi annessi e il grande refettorio che appunto occupava l’ambiente

principale. Durante l’attività ospedaliera, tali ambienti sono stati suddivisi

in spazi più piccoli che ospitavano la cucina e la mensa a servizio appunto

dell’ospedale.

Tutti i corpi hanno coperture piane, i muri perimetrali sono in laterizio con

intonaco civile bianco in cattivo stato. Sul fronte strada si trovano delle

porte di accesso alternate a finestre, alcune tamponate. E’ ancora visibile

un’apertura ad arco, tamponato con mattoni, che è un elemento del

Il portico

E’ l’elemento caratterizzante della Colonia. Si sviluppa per tutta la

lunghezza del corpo nord, e si collega al corpo sud in maniera rettilinea.

Da qui un altro tratto ortogonale al primo, si addossa al basso edificio che

conteneva le cucine, in modo da creare spazio aperto tipo piazza che si

affaccia sulla strada. Tale portico ha funzione di connettivo esterno e

inoltre costituisce un filtro visivo tra il costruito e la pineta retrostante la

Colonia. La sua conformazione originaria era basata su colonne poste a

distanza regolare di cinque metri. Con le modifiche successive tale spazio

è stato nettamente modificato: è stata aggiunta una muratura che sostiene

ampie aperture vetrate; il portico così è diventato un corridoio protetto

La lavanderia

E’ un piccolo edificio ad un piano posto nel cuore della pineta. Faceva

parte dell’impianto originario della colonia e probabilmente è stato

utilizzato con la stessa destinazione durante l’attività ospedaliera.

Attualmente dimesso, presenta aperture e copertura piana.

Il teatro all’aperto

Attualmente presenta solo una parte della pavimentazione, il resto è

coperto dalla vegetazione. La conformazione a campana è comunque

ELEMENTI COSTRUTTIVI E STRUTTURALI

Muri perimetrali: i muri portanti sono in laterizio, spessore di 35 cm; le

murature di tamponamento su telaio in cemento armato sono in laterizio.

Rivestimento con intonaco civile.

Coperture: Tipologia a terrazza, con struttura in calcestruzzo e manto di

copertura in guaina verniciata.

Solai: struttura in calcestruzzo armato. I pavimenti sono rivestiti con

ceramica.

Gronda: travetti in calcestruzzo. I canali di gronda sono incorporati.

Collegamenti verticali: la scala interna ha una struttura in cemento armato,

mentre la scala esterna ha una struttura in ferro.

Infissi: in alluminio. Sono deteriorati.

Dispositivi di oscuramento: avvolgibili. La maggior parte sono deteriorati.

Fonte: “Scheda censimento immobili ad uso rilevatori - UNITA’ EDILIZIA ” n°PI/71 Regione Toscana, Direzione generale Bilancio e Finanze Settore Patrimonio