M

MO

ON

ND

DII A

AG

GR

RIIC

CO

OLLII EE R

RU

UR

RA

ALLII

P

P

RROOPPOOSSTTEE DDII RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE SSUUII CCAAMMBBIIAAMMEENNTTII SSOOCCIIAALLII EE CCUULLTTUURRAALLII quaderno 15-06-2009 14:50 Pagina 1

Il volume è stato realizzato nell’ambito del progetto INEA “Promozione della cultura contadina” finanzia-to dal Mipaaf e chiude un percorso di riflessione e confronfinanzia-to che ha coinvolfinanzia-to numerosi esperti e operafinanzia-to- operato-ri interessati ai temi del cambiamento sociale e culturale nel mondo agoperato-ricolo e rurale, ai quali va un sin-cero ringraziamento.

Il volume è stato coordinato e curato da Francesca Giarè. L’editing è di Manuela Scornaienghi.

Il progetto grafico è di Benedetto Venuto

INDICE

Introduzione 5

Il capitale sociale e umano e lo sviluppo rurale. Alcune riflessioni 13

Le campagne urbane e le nuove forme dell’abitare 23

La legalità in agricoltura: la confisca dei terreni agricoli 57 Tra lavoro e non lavoro. L’agricoltura dentro e fuori le mura del carcere 73

Contesti rurali e benessere individuale 85

Contadini di città 97

Tutti giù per terra:verso un’ecologia della mente 115 Gli immigrati nella società e nell’agricoltura italiana 131

INTRODUZIONE

di Francesca Giarè1

Con l’evoluzione del settore primario e l’urbanizzazione della nostra società, il mondo agricolo e rurale ha subìto forti cambiamenti strutturali (riduzione del numero di aziende, aumento della SAU, crescente meccanizzazione, diminuzione capitale umano impiegato, ecc.), che – secondo alcuni - ne hanno modificato anche i caratteri distintivi (valori, abitudini, tradizioni) che in passato distinguevano il rurale dall’urbano.

Certo è che la situazione si presenta diversificata nei diversi luoghi del mondo, dove le condizioni di incertezza e precarietà, che da sempre hanno caratterizzato il mondo contadino, aggravate dall’impatto del radicamento del modello produttivo dominante, trovano espressione in tanti modi differenti (De Benedictis, 2008). In Italia, probabilmente ci troviamo di fronte a contesti di marginalità sociale ed eco-nomica non sempre strettamente legati con il fenomeno della povertà, come avvie-ne invece avvie-nei Paesi dell’Africa Sub-sahariana o dell’America latina, e di manifesta-zione di ruralità differenti dal punto di vista delle produzioni e dei modi di vivere il rapporto con la terra. Il processo di diversificazione dei modelli agricoli tende, infatti, a divenire più marcato nel tempo (Sabbatini, 2009) e in un periodo di crisi della società moderna e di continui mutamenti tecnologici, sociali ed economici, anche individuare un modello unico con cui analizzare il contesto rurale italiano diventa difficile.

Certamente la relazione città-campagna, negli anni, si è venuta ridefinendo e ha assunto ora connotati differenti rispetto al passato, anche a seguito di cambiamenti più generali avvenuti nella nostra società, che hanno riguardato l’innalzamento dei livelli di istruzione, le migrazioni interne e la mobilità territoriale, la composizione e le funzioni della famiglia, i consumi materiali e culturali, la modifica delle rela-zioni di vicinato, ecc..

La campagna da luogo di dispersione e isolamento è divenuta elemento di connes-sione tra realtà urbane, luogo in cui si svolge parte della vita quotidiana di famiglie e gruppi sociali, contesto culturale e professionale con un legame più o meno forte con altri luoghi a diversi livelli di urbanizzazione. Da una situazione di (presunta) netta separazione tra città e campagna e, dopo una fase che individuava gli ele-menti urbani e rurali lungo un continuum, oggi molti autori affermano con chiarez-za la non adeguatezchiarez-za delle categorie di analisi utilizchiarez-zate in passato per leggere

questa realtà. Ci troviamo, infatti, di fronte a una situazione – almeno apparente -di maggiore mobilità rispetto al passato e -di estrema facilità nel comunicare, anche grazie alle nuove tecnologie, per cui difficilmente oggi in Italia possiamo parlare di contesti totalmente o fortemente esclusi (banda larga a parte) dall’informazione e dalle opportunità offerte dalla rete per stare nel mercato e nella società in maniera attiva, senza subire in ritardo i cambiamenti che avvengono altrove.

Negli ultimi anni, inoltre, mentre è proseguito l’esodo da alcune zone del territorio verso i centri urbani maggiori per motivi di studio e/o di lavoro, si è assistita a una migrazione in senso contrario, verso luoghi meno caotici e con un costo della vita minore, da parte di persone che hanno vissuto, studiato, lavorato in città per anni e che sentono il bisogno di un ambiente diverso in cui realizzare una nuova fase della propria vita. La stessa scelta viene fatta da molti immigrati che, per una mag-giore facilità nel trovare lavoro e alloggi a costi contenuti, si ritrovano nei piccoli borghi delle nostre realtà rurali, dove (ri)creano piccole comunità di origine. Agricoltura e ambiente rurale trovano nuovi spazi anche nei contesti urbani con una maggiore attenzione alle funzioni sociali, ecologiche, etiche, educative, riabili-tative di attività agricole: orti urbani in aree pubbliche comunali (per la socializza-zione degli anziani e l’autoconsumo, ma anche per la gestione del verde pubblico a costi bassi/nulli), orti didattici nelle scuole, agricoltura terapeutica in ospedali, case di cura, ecc., utilizzo di animali per la gestione del verde rappresentano espe-rienze interessanti sulle quali diversi autori stanno concentrando l’attenzione. Secondo alcuni si può leggere tra le pieghe di queste esperienze soltanto un tentati-vo di abbellire il contesto urbano con elementi decorativi propri della campagna, cosa che probabilmente risulta vera in alcune situazioni; secondo altri, tuttavia, è possibile vedere in tali pratiche anche un tentativo di rileggere il rapporto con la natura e i cicli produttivi in maniera nuova, ristabilendo un contatto reale e sostan-ziale tra situazioni e contesti storicamente separati. La stessa esperienza delle filiere corte, se riletta in questa ottica, consente ad esempio di ricucire il rapporto tra pro-duzione e mercato separato dal consolidarsi dell’economia cittadina in contrappo-sizione con quella rurale.

Tali esperienze, che nascono da esigenze e idee progettuali di privati cittadini e/o da enti pubblici, manifestano infatti una nuova richiesta di ruralità (Di Iacovo) che si differenzia da quella espressa in passato, per collocazione (superamento della distinzione urbano/rurale), finalità, articolazione dell’offerta. In qualche modo viene quindi ridisegnato il rapporto città-campagna che supera la visione del

invece una realtà in cui le due anime del rurale e dell’urbano si compenetrano e a volte si confondono. Si parla già da tempo, in questo senso, di nuove opportunità di sviluppo per le aree rurali, anche in relazione alla crisi del welfare e alla neces-sità di trovare soluzioni innovative per offrire servizi alle persone, soprattutto nelle aree considerate più marginali dal punto di vista economico – e per questo sogget-te a riduzioni dei servizi disponibili - ma che dimostrano una rinnovata capacità di attrazione della popolazione (per bassi costi delle abitazioni, maggiore vivibilità, possibilità di posto di lavoro e/o buon collegamento con centri urbani, ecc.), come emerge dal consolidarsi delle esperienze di agricoltura sociale e delle riflessioni a esse connesse (Di Iacovo, Senni ).

Questa nuova richiesta di ruralità risponde anche a nuove esigenze dei consumato-ri che chiedono sempre più connotati sociali ed etici ai prodotti che consumano, e sollecita le imprese agricole a offrire anche altri prodotti e nuovi servizi, ridisegnan-do sia il rapporto città-campagna sia il rapporto produzione-consumo. Si recupera-no in questo modo quei valori tradizionalmente ricorecupera-nosciuti al mondo contadirecupera-no di solidarietà e accoglienza; tale recupero, tuttavia, avviene secondo alcuni sempre più per il concorso dei “nuovi rurali” che per l’impegno dei contadini tradizionali (Barberis). Gli imprenditori agricoli e le famiglie che risiedono da sempre in aree agricole e rurali vivono, secondo alcuni, ancora una certa attrazione verso il mito urbano e tendono a modificare i propri comportamenti per uniformarsi al modello di sviluppo dominante. I neorurali, cioè coloro che sono andati a stabilirsi in cam-pagna dopo percorsi diversi di vita e di lavoro, sono invece rimasti più attaccati ai valori tradizionali, si sono fatti prendere dal “mito contadino”, sono rimasti incan-tati dalle vecchie pratiche dei contadini, che i contadini stessi, quando possono, tendono ad abbandonare. La presenza dei cosiddetti neorurali, probabilmente, si rivela dunque provvidenziale per “salvare” e reinterpretare la cultura contadina e le tradizioni proprie del mondo rurale.

La tradizione infatti è dinamica, fatta dalle persone, e quindi quando le persone cambiano, cambia anche l’atteggiamento verso la tradizione, verso la festa e verso il rito. I contadini chiaramente sono cambiati in questi anni ed è impensabile che usino le stesse tecniche di 40 anni fa. Anche i riti e le feste hanno avuto una note-vole evoluzione; il gesto è ancora quello antico, ma viene riproposto in chiave moderna; ciò perché le tradizioni rimangano qualcosa di vivo e non si trasformino in una semplice riproposizione nostalgica di un atto. Non sono rari, nelle comu-nità rurali che hanno subìto un grosso spopolamento e una disgregazione sociale, casi in cui nuovi residenti riscoprono e reinterpretano sagre, feste, pratiche tipiche

del luogo, ormai da tempo dimenticate, e ne fanno un’occasione di convivialità, di scambio reciproco, ma anche di sviluppo economico. In alcune realtà sono le comunità straniere insediatesi da poco nei territori rurali a svolgere questo ruolo di rivisitazione delle nostre tradizioni, anche compiendo interessanti operazioni di contaminazione culturale.

Non mancano comunque soggetti e gruppi sociali più propriamente urbani che tendono ancora a vedere la cultura rurale solo come un specie di giostra. Si tratta a volte di “elementi inquinanti”, che tendono a vedere cose che non esistono nella realtà rurale, a leggere significati nascosti nei gesti e fenomeni culturali che spesso non esistono nella realtà. C’è da parte di queste persone il tentativo di fare una sorta di “non perdita della memoria”, operazione tutta intellettuale, che rischia di produrre solo contesti museali invece che contribuire al mantenimento di una parte della nostra cultura.

Sembra, inoltre, mancare in molti produttori la consapevolezza che fare l’agricolto-re è un gesto politico, culturale e sociale, oltl’agricolto-re che economico, che produrl’agricolto-re beni alimentari e non a partire dalla terra e dall’impresa agricola è anche produrre cultu-ra.

Analizzando esperienze nuove e alternative di impresa agricola, possiamo vedere come i cambiamenti avvenuti abbiano interessato non solo la “superficie delle cose” (la dimensione aziendale, il numero degli addetti, le tipologie produttive) ma anche probabilmente la “sostanza” del mondo rurale. Secondo alcuni, infatti, la fase attuale è caratterizzata da una differente “natura” del rapporto tra addetti/con-duttori e terra, sintetizzato nella “trasformazione” del contadino in imprenditore agricolo, che ha permesso alla nostra agricoltura di adeguarsi agli altri settori pro-duttivi e di essere competitiva. Altri, tuttavia, distinguono – più correttamente – lo sviluppo di una dualità in agricoltura tra imprese competitive sui mercati, anche internazionali, e aziende contadine legate più alle tradizioni e all’economia locale. In particolare, alcuni autori, ritengono che il processo in corso indichi ormai, dopo la fase di intensa industrializzazione del settore agricolo, una tendenza alla “ricon-tadinizzazione” dell’agricoltura (Var Der Ploeg).

In generale però possiamo affermare che l’analisi tende ancora oggi a leggere lo sviluppo in termini razionali e puramente economici, secondo la visione dominan-te dello sviluppo, metdominan-tendo in evidenza una sola direttrice lungo la quale le impre-se, le famiglie, i territori dovrebbero tendere (Cassano).

Questa letteratura marca la differenza tra rurale e non rurale attraverso criteri con-solidati a livello internazionale e istituzionale che tengono conto soprattutto di

macro aspetti quantitativi: il numero di abitanti per Kmq, il numero di aziende agri-cole, il numero di addetti per settore economico, ecc. Tali analisi tendono a foca-lizzare l’attenzione sui fattori carenti (risorse umane ed economiche, servizi, ecc.) e generalmente non considerano altri indicatori che potrebbero consentire invece una lettura diversa dei fenomeni. Non è infatti (solo) la mancanza di beni essenziali a creare nel tempo condizioni ricorrenti di povertà, quanto piuttosto la difficoltà di operare “razionali combinazioni tra le parti” (Guidicini). Analisi basate su una let-tura più complessiva e approfondita dei dati consentono di evidenziare come non sia sempre automatico e ovvio il legame tra rurale e sottosviluppo e povertà (Anania e Tenuta, 2008) e come l’introduzione di criteri differenti consentano di analizzare in maniera più precisa e adeguata il fenomeno. Altre analisi ancora, basate su dati qualitativi, mostrano come alcune tendenze in atto possano consenti-re una (ri)definizione del rurale non solo come contrapposto all’urbano, ma come elemento autonomo e con connotati positivi in grado di proporre possibili modelli alternativi di sviluppo (Van Der Ploeg, Di Iacovo, Cavazzani ). Andando oltre l’uni-ca direzione dello sviluppo immaginata dal disegno razionalista, basata su un’uni-ca direttrice di intervento sul territorio in risposta ai bisogni di una sola parte della cittadinanza e quindi a un unico modello di uomo sociale, si possono infatti deli-neare le diverse possibili declinazioni dello sviluppo, che tengono conto di diffe-renti bisogni in diffediffe-renti contesti.

È lungo questa linea che il lavoro che presentiamo in questo volume intende porsi, senza la pretesa, comunque, di esaurire la discussione e di dare interpretazioni esaustive del rurale. Si tratta di una raccolta di contributi che chiude un percorso avviato alla fine del 2007 con un ciclo di seminari realizzato nell’ambito di un pro-getto di promozione della cultura contadina finanziato dal Mipaaf. Il percorso ha portato il gruppo di lavoro INEA impegnato su questo tema a incontrare persone e gruppi con esperienze e percorsi differenti per approfondire insieme, da diversi punti di vista, alcune delle questioni che via via sembravano emergere.

È stato un itinerario ricco che ha toccato temi molto differenti, mettendo in campo approcci metodologici e visioni diverse, con l’obiettivo di creare un quadro artico-lato della situazione, convinti che lo sforzo migliore da fare per (ri)definire il rurale oggi debba passare per la lettura d’insieme del tema e allo stesso tempo per un approfondimento costante dei suoi diversi elementi, abbandonando la pretesa di individuare un unico modello interpretativo. Si è quindi tentato di mettere in evi-denza “l’anima critica del rurale”, cioè quella parte capace di proporre modalità di programmazione del territorio e dello spazio nel suo complesso alternativa al

modello dominante e di reinventare il proprio modo di fare agricoltura.

Lontano dall’essere esaustivo dei temi e delle problematiche che riguardano la (nuova) ruralità emergente, il volume vuole essere un contributo al momento di sin-tesi degli elementi che appaiono sulla scena attuale e che possono contribuire all’analisi socio-economica del nostro Paese attraverso l’evidenza delle sue tenden-ze. I contributi sono diversi per tematiche affrontate e per punto di vista adottato. Essi tuttavia consentono di avvicinarsi ad alcune questioni che rimangono spesso ai margini della riflessione sullo sviluppo rurale e sul futuro della nostra agricoltura. Una prima parte del volume è dedicata alla riflessione sul capitale umano e sociale e sull’evoluzione che gli approcci e le esperienze hanno avuto negli ultimi anni. L’intervento di chi scrive introduce l’argomento riconducendo la problematica al legame stretto che dovrebbe esistere tra enunciazione di principi e teorie interpre-tative da una parte e prassi promosse dalle politiche ed esperienze realizzate dagli attori locali dall’altro. Il tema è quindi affrontato dal punto di vista del “modo’’ in cui le politiche di sviluppo rurale si muovono più che dalle tecniche e dalle risorse economiche messe in campo.

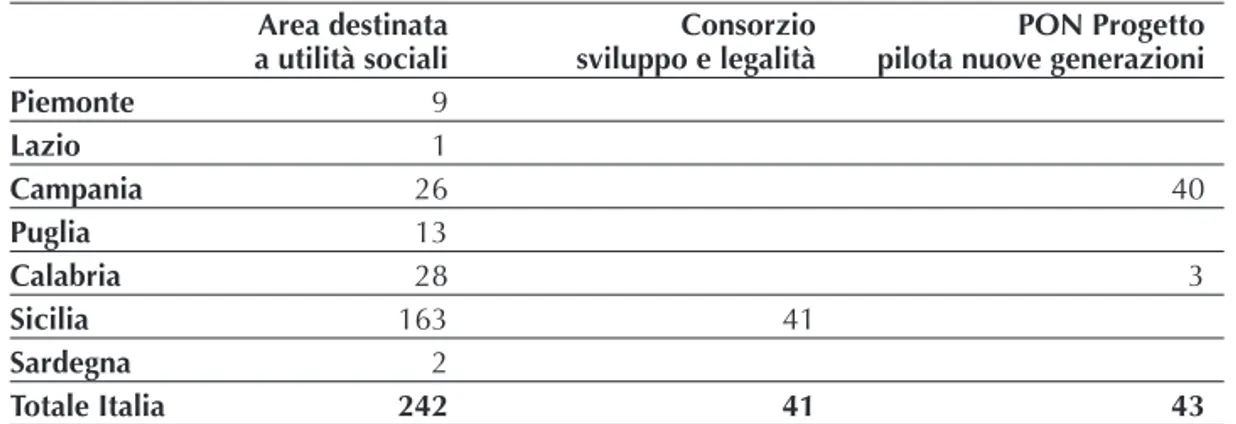

Maurizio Di Mario e Alfonso Pascale, in continuità con le riflessioni precedenti, danno una lettura del territorio e delle modalità di intervenire su di esso che va oltre le usuali tendenze della ricerca. Il tentativo che fanno è infatti quello di ana-lizzare le potenzialità dello spazio rurale attraverso le categorie proprie di diverse discipline, dall’urbanistica all’economia, dalle scienze sociali a quelle ambientali. Un secondo gruppo di contributi raccolti nel volume ha l’obiettivo di presentare diversi ambiti in cui l’agricoltura trova espressione e si declina nella società con-temporanea. Elisa Ascione e Manuela Scornaienghi fanno un’analisi del rapporto tra agricoltura ed etica presentando dati ed esperienze legate all’uso dei terreni agricoli confiscati alle mafie, mentre Francesca Giarè legge l’esperienza dell’agri-coltura nelle carceri italiane da un doppio punto di vista, quello del lavoro e dei lavoratori (con diritti e doveri differenti dagli altri lavoratori) e quello della produ-zione agricola e dei suoi effetti positivi sulle persone.

Carmela Macrì evidenzia gli stessi effetti positivi partendo da un’altra esperienza interessante, quella dei servizi terapeutici e socio-assistenziali realizzati in contesti agricoli. Si tratta di pratiche da sempre presenti nelle imprese agricole e in conti-nuità con la tradizione solidale e mutualistica del mondo rurale, recentemente ana-lizzate sotto una nuova luce, quella dell’agricoltura sociale. È una tradizione inno-vativa della nostra agricoltura, capace di includere soggetti con differenti problema-tiche di tipo sociale (tossicodipendenza, detenzione, alcoolismo, ecc.), sanitario

(handicap psicofisici, malattie psichiatriche, ecc.) e, più in generale, di disagio sociale (come gli anziani o gli immigrati).

Altri due contributi cercano di costruire un ponte tra i contesti urbani e rurali descrivendo le esperienze degli orti urbani (Adalgisa Rubino e Manuela Scornaienghi) e degli orti didattici (Monica Caggiano). Sono entrambe esperienze che rispondono alle esigenze di fasce di popolazioni, prevalentemente urbane, ma non solo, di ricucire il rapporto con la terra e la natura attraverso la produzione di beni per l’autoconsumo e la tessitura di relazioni significative di nuova prossimità. Dalle prime esperienze spontanee messe in piedi da singole scuole si è passati negli ultimi anni a interventi promossi, finanziati e coordinati dalle amministrazioni locali; dalle riflessioni e dalle pratiche vissute in solitaria ci si trova di fronte oggi a un movimento articolato e composito di insegnanti, operatori sociali, tecnici agrari e altri soggetti che si incontrano, si scambiano esperienze – ma anche semi, piante, prodotti – e cercano di consolidare la rete di relazioni avviata negli ultimi tempi. Anche dal punto di vista dell’offerta extrascolastica, le esperienze si sono andate moltiplicando nelle città così come nei piccoli comuni, con l’obiettivo di offrire soprattutto alle famiglie di anziani (ma non solo) occasioni di incontro, di recupero di vecchie tradizioni, spesso rilette secondo le nuove esigenze ambientali e sociali, di produzione vera e propria di beni di prima necessità.

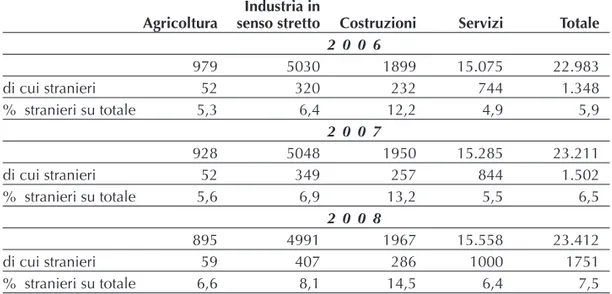

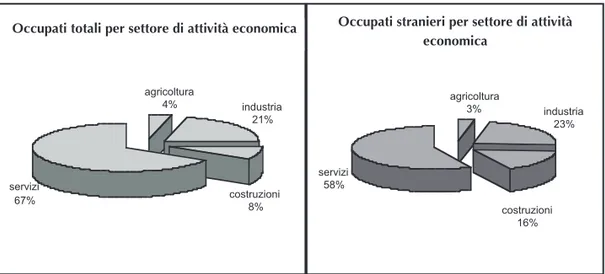

Un altro contributo, quello di Carmela Macrì sul lavoro e gli immigrati, offre l’oc-casione di riflettere su un tema scottante e sempre più attuale, l’incontro tra culture differenti, reso ancora più critico dalla fase di particolare crisi economica e sociale che stiamo attraversando.

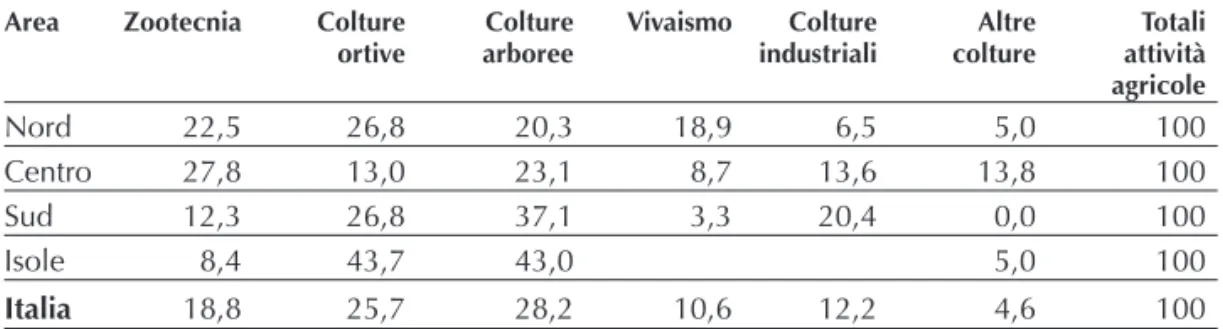

Chiude il confronto Sabrina Giuca che presenta una riflessione sulla tradizione e sull’innovazione in agricoltura a partire da cultivar e razze autoctone. Si tratta di un interessante contributo che parte da un breve excursus sulla storia dell’agricoltura italiana fino ad arrivare alle modalità di recupero e valorizzazione dei saperi e dei sapori della nostra tradizione contadina.

Da questa breve presentazione risulta chiaro come gli argomenti siano tanti e diffe-renti; il tentativo è stato quello di introdurre le questioni e raccoglierle insieme per lanciare anche ad altri la sfida di approfondire i diversi aspetti della “questione rurale”. Se in qualche modo siamo riusciti nell’intento lo dobbiamo alle tante per-sone incontrate lungo il nostro percorso, alle quali va un grande e sincero ringra-ziamento.

Bibliografia

Anania G., Tenuta A., Ruralità, urbanità e ricchezza dei comuni italiani, in QA, Numero 1, 2008

Battaglini E., Il gusto riflessivo. Verso una sociologia della produzione e del

consu-mo alimentare, Bonanno editore, Roma, 2007.

Barberis C., Dell’Angelo G.G., Italia rurale, Laterza, Bari, 1988 Cassano F., Il pensiero meridiano, Laterza, Bari, 2005

Cavazzani A., Gaudio G., Sivini S. (a cura di), Politiche, governance e innovazione

nelle aree rurali, ESI, Napoli, 2006

Ciaperoni A. (a cura di), Agricoltura biologica e sociale, AIAB, Roma, 2008 De Benedictis M., La questione contadina: ieri e oggi, in QA, n. 3-4, 2008

Di Iacovo F. (a cura di), Lo sviluppo sociale nelle aree rurali, Franco Angeli, Milano, 2003

Di Iacovo F. (a cura di), Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori, Franco Angeli, Milano, 2008

Guidicini P., Il rurale riemergente, Franco Angeli, Milano, 1986

Pascucci S., Agricoltura periurbana e strategie di sviluppo rurale: una riflessione, in QA, n. 2, 2008

Sabbatini M., Strutture agricole e pressione competitiva, in “Rivista di economia agraria”, n. 3, 2007

Sabbatini M. (a cura di), Agricoltura non profit: percorsi strategici dell’impresa

sociale e potenzialità multifunzionali per l’azienda agricola, Franco Angeli, Milano,

2008

Senni S. (a cura di), (2002), La buona terra. Agricoltura, disagio e riabilitazione

sociale, Regione Lazio - Università degli Studi della Tuscia, Viterbo

Van Der Ploeg J. D., Oltre la modernizzazione. Processi di sviluppo rurale in

Europa, Rubbettino, 2006

Van Der Ploeg J. D., The third agrarian crisis and the reemergence of processes of

IL CAPITALE SOCIALE E UMANO E LO SVILUPPO RURALE

Alcune riflessioni

di Francesca Giarè2

Capitale umano e capitale sociale sono considerati sempre di più gli elementi cen-trali dell’economia, soprattutto se caratterizzati da dinamicità e supportati da pro-cessi di formazione orientati a fornire agli individui un sistema utile a trovare, ana-lizzare ed elaborare autonomamente informazioni e conoscenze, e a costruire reti di relazione significative. La riflessione di esperti di diverse discipline si sono soffer-mate in questi ultimi anni molto sugli aspetti che li caratterizzano e sulle modalità per incrementarli.

Possiamo ora dire che il capitale umano può essere unanimemente definito non solo facendo riferimento ai livelli di istruzione della popolazione o degli occupati, ma anche e soprattutto dalla combinazione di risorse individuali e sociali, tacite e codificate. Esso è costituito dall’insieme dei “saperi” che gli individui acquisiscono nel corso della loro vita e usano per elaborare e implementare idee, teorie, concetti e iniziative di vario genere, incluse le attività produttive di beni e servizi. Non si tratta quindi solo di capacità tecniche acquisite attraverso percorsi formativi codifi-cati e non coincide con le attestazioni formali di studio. Al contrario, il capitale umano comprende spesso aree di esperienza concreta non formalizzate e non for-malizzabili.

Il livello di istruzione delle forze di lavoro – pur essendo un indicatore strutturale importante – è quindi un elemento che può concorrere solo in parte alla determi-nazione del livello del capitale umano in agricoltura, accanto ad altri indicatori significativi come l’età degli addetti, la “femminilizzazione” del settore, l’introdu-zione di fattori innovativi quali l’informatica e la rete, le modalità organizzative delle aziende, delle filiere e dei contesti lavorativi.

Il capitale sociale, concetto introdotto da Pierre Bordieu (1980) per spiegare i pro-cessi di riproduzione delle classi sociali, viene spesso definito come l’elemento di connessione tra la struttura sociale e l’economia in quanto concorre a esplicitare l’agire dell’individuo all’interno di specifiche strutture sociali. È quindi costituito dalle opportunità di accesso a risorse materiali e simboliche e dai modelli di socia-lizzazione propri di una società. Più recentemente, la sociologia ha concentrato l’attenzione sulla dimensione collettiva del capitale sociale, mettendo l’accento

sulla presenza di legami di fiducia e reciprocità come esito di uno scambio genera-zionale che può facilitare l’azione collettiva e, quindi, lo sviluppo socio-economi-co di un Paese. In questo senso, possiamo socio-economi-considerare il capitale sociale socio-economi-come una forma di bene pubblico (Putnam, 1993, 2000), radicato nello sviluppo civico, che tende a realizzarsi esclusivamente all’interno dei gruppi associativi e in altri conte-sti di cooperazione sociale.

Nell’analizzare i fattori che concorrono a creare e migliorare il capitale umano e quello sociale sono state dunque messe in evidenza le modalità con cui le compe-tenze disponibili in un dato contesto vengono valorizzate, rinnovate e capitalizza-te. La rete di relazioni, le modalità organizzative e operative di un contesto, la diversità dei soggetti coinvolti costituiscono secondo questo approccio la base fon-damentale su cui far leva per costruire il capitale sociale e umano di un territorio. Da queste premesse sono partiti anche molti interventi di sviluppo rurale, che hanno coniugato gli assunti teorici di riferimento con pratiche operative che non sempre, per la verità, hanno consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Governo del territorio e progettazione partecipata

Da ormai diversi decenni, la Comunità europea e i governi nazionali hanno impo-stato gran parte della propria politica di sviluppo e di coesione prevedendo inter-venti a livello locale caratterizzati da diverse forme di partecipazione della cosid-detta base sociale.

Si tratta di iniziative finanziate da enti pubblici finalizzate allo sviluppo di territori caratterizzati da particolari situazioni di disagio, come nel caso dell’Iniziativa Comunitaria Leader, per le quali si prevede un intervento integrato e intersettoriale. In altri casi, si tratta invece di progetti finalizzati a intervenire su specifici ambiti o su particolari settori della popolazione, come i giovani, i soggetti con handicap, gli anziani, gli immigrati (in particolare occorre citare l’Iniziativa Equal). Anche a livel-lo regionale, diverse amministrazioni hanno promosso esperienze di progettazione dal basso e intersettoriali con l’obiettivo di rispondere con migliore precisione ai bisogni di specifici contesti locali.

Si parla, in tutti questi casi, di approcci che tengano conto delle istanze dei territori e delle persone: bottom up, progettazione integrata, animazione territoriale, sono tutti termini utilizzati per indicare il tentativo dei governi – nazionali o locali - di progettare e realizzare interventi che rispondano alle reali esigenze dei cittadini. Se il paradigma dello sviluppo locale endogeno si basa sulla determinazione locale

delle opzioni di sviluppo, sul controllo locale del processo di sviluppo e sullo sfrut-tamento in loco dei benefici dello sviluppo stesso (Slee, 1992), il ruolo del capitale umano e sociale dovrebbe diventare il nucleo fondamentale di ogni intervento e di ogni conseguente valutazione dei suoi risultati. Per attivare processi di bottom up nelle aree marginali rurali, dovrebbero essere presenti, in teoria, almeno tre tipi di risorse: un capitale umano competente e altamente qualificato, una rete coesa di soggetti, una leadership capace di mediare tra le diverse esigenze e portare a con-clusione il processo stesso. Il focus su tale aspetto, dunque, sembra doveroso. In molte delle esperienze realizzate, invece, i principi enunciati sono stati realizzati secondo schemi e prassi tradizionali che hanno visto solo una partecipazione for-male della base sociale, per lo più attraverso le rappresentanze locali organizzate e una scarsa attenzione allo sviluppo del capitale sociale e umano. Ad esempio, nell’IC Leader fin dall’inizio è stata messa in evidenza l’importanza del fattore umano e l’esigenza di coinvolgere la popolazione nei processi di sviluppo da atti-vare nei territori rurali; tuttavia, le modalità proposte nelle tre edizioni e le pratiche adottate non sembrano essere state sempre coerenti con le premesse. Il partenariato (rete coesa di soggetti), ad esempio, è stato imposto come presupposto formale della partecipazione all’IC, la leadership è stata delegata in molti casi alla sfera politica per quanto riguarda la presidenza dei partenariati (leadership formale) e alla sfera tecnica per quanto riguarda la gestione operativa dei PSL (leadership tec-nica). L’accento sulla leadership, invece, è stato inteso come importanza di indivi-duare il soggetto o i soggetti con l’idea più originale e innovativa attorno alla quale sviluppare il PSL, concentrando l’attenzione sugli aspetti tecnici del processo (cosa fare, quale innovazione) più che sul processo (come fare, come aggregare i sogget-ti, come creare un gruppo coeso).

Si tratta, infatti, di un’interpretazione “limitata” del concetto di bottom up: secondo le politiche di sviluppo e i “teorici del partenariato”, sviluppo dal basso significa essenzialmente raccolta delle istanze delle rappresentanze organizzate di un terri-torio. In passato, personalità come Adriano Olivetti avevano inteso diversamente la programmazione dal basso interpretandola come sviluppo di comunità, basato essenzialmente sul coinvolgimento della comunità in un processo di crescita e di sviluppo comune. La differenza tra raccogliere e mediare tra interessi di un territo-rio e coinvolgere la popolazione e i soggetti organizzati nell’analisi dei bisogni e nell’individuazione delle strategie di sviluppo è sostanziale. Da una parte si ha la mediazione tra visioni già consolidate della realtà in oggetto, dall’altra si ha un cammino condiviso anche nella lettura di tale territorio. È, come dire, la differenza

che intercorre nel gergo sindacale tra la contrattazione (che presuppone piattafor-me differenti già stabilite) e la concertazione (che richiede una lettura condivisa della situazione di partenza, delle necessità del momento, dei vincoli e delle opportunità).

Ma la molteplicità e la complessità dei problemi pubblici da affrontare ha portato ormai da tempo ad affidare un ruolo importante alle rappresentanze organizzate e al lavoro degli esperti, generando – di conseguenza - una sorta di conflitto tra poli-tica e tecnica: si è infatti assistito alla crescita dell’esercizio di delega delle decisio-ni a orgadecisio-nismi o persone con conoscenze specifiche, in grado di fordecisio-nire risposte “oggettive” ai problemi da risolvere. Se però l’esperto è efficace nel trovare soluzio-ni tecsoluzio-niche ai problemi, non rientra nei suoi compiti la defisoluzio-nizione degli obiettivi di sviluppo che, riferendosi necessariamente a una scala di valori, sono ascrivibili alla sfera della politica e della società e spettano, quindi, alla popolazione nel suo insieme.

Formazione, innovazione e apprendimento

Nelle esperienze realizzate in questi anni è spesso mancato un approccio “più ele-vato” alla formazione e soprattutto diverso al capitale umano. L’impostazione seguita rispecchia infatti l’approccio socio-economico che sta alla base dell’Iniziativa comunitaria Leader e dell’elaborazione degli altri strumenti di pro-grammazione regionali e nazionali, risentendo della mancanza di quella cultura formativa che invece negli anni si è andata costruendo anche in Italia, secondo la quale la centralità di ogni processo di apprendimento/cambiamento deve risiedere nelle persone coinvolte e nel contesto in cui le persone si trovano. In altre parole, la formazione costituisce l’output di un processo di apprendimento che coinvolge gli aspetti culturali (le conoscenze e le competenze delle persone, il sistema dei valori e delle tradizioni, le motivazioni, le aspettative, ecc.) e gli aspetti organizzati-vi e contestuali, che ne costituiscono le “condizioni” di realizzazione.

Secondo tale approccio, il corso è solo uno dei modi di fare formazione e di incide-re in maniera significativa sul capitale umano (e su quello sociale); saincide-rebbe invece opportuno – quando si parla di adulti e di contesti organizzati – operare in termini di lifewide learning, cioè dell’insieme degli apprendimenti formali, non formali e informali che si realizzano nel corso della vita. Ogni intervento dovrebbe dunque essere inserito in una cornice più complessiva di iniziative, in cui può trovare spa-zio anche la formaspa-zione tradispa-zionale – meglio se a domanda e individualizzata – a patto che sia accompagnata da altre azioni, da altre tipologie di formazione come

quella a distanza, il project work, l’action learning, e dalla costruzione di progetti reali e realizzabili di innovazione e cambiamento organizzativo e produttivo. Il cambiamento di prospettiva che dovrebbe interessare le iniziative sul capitale umano negli interventi di sviluppo rurale, dovrebbe – in sintesi – ripercorrere il per-corso fatto nell’ambito delle innovazioni in agricoltura. A tal proposito, occorre notare come anche nel campo dello sviluppo agricolo e rurale l’attenzione degli addetti ai lavori si sia progressivamente spostata dalle innovazioni ai contesti, rico-noscendo ciò che le teorie dell’apprendimento già da tempo andavano affermando: il fattore interno (le conoscenze, le motivazioni, gli interessi, ecc. del soggetto) inci-de sul cambiamento in maniera inci-decisiva e molto più incisiva inci-del fattore esterno (l’innovazione, l’informazione, il contenuto, ecc.). Per tale motivo l’accento si pone più di frequente sul modo in cui un’innovazione viene proposta e adottata in un determinato contesto, sugli elementi che caratterizzano il contesto stesso, sugli stili aziendali dei soggetti che rielaborano e introducono l’innovazione, piuttosto che sull’innovazione in sé (Van der Ploeg, 2006). La difficoltà è, nel nostro specifico ambito di intervento, di operare una similitudine tra ciò che riguarda l’introduzione di un’innovazione tecnica e un’innovazione che riguarda piuttosto le relazioni e le modalità di lavoro. Se, infatti, lo sviluppo locale endogeno deve far leva su una rete coesa di soggetti competenti (che nei contesti marginali manca) e su una

lea-dership capace di determinare e controllare un processo in loco, occorre offrire

l’opportunità alle persone del territorio di formarsi lavorando insieme, magari con il supporto di forme di consulenza e supervisione specifiche nell’ambito di contesti organizzativi ben definiti, in modo da produrre, al termine dell’intervento, come risultato l’apprendimento e il cambiamento.

La questione della partecipazione

Ripensare, quindi, le modalità di governo di un territorio richiede di rivedere gli assunti teorici di riferimento, primo fra tutti , il concetto di partecipazione.

Coinvolgere i cittadini nel processo di decisione significa, infatti, mutare completa-mente metodi, tecniche, strumenti di partecipazione: un progetto di sviluppo non può essere il prodotto del lavoro di tecnici, né il risultato di una mediazione tra politici, ma deve rappresentare il risultato di un processo che coinvolge, con ruoli e compiti diversi, tutti i soggetti presenti su un territorio o interessati a una questione da risolvere.

Su tale tema rimangono aperte numerose questioni: innanzitutto sarebbe importan-te rifletimportan-tere su come si costruisce una parimportan-tecipazione rappresentativa e si affronta il

problema della selettività dei processi partecipativi. È noto, infatti, che a tali inizia-tive generalmente partecipa solo chi sa già come difendere i propri interessi ed è culturalmente ed economicamente attrezzato alla partecipazione. I processi parte-cipativi, infatti, rischiano di creare non solo circoli virtuosi, ma anche circoli viziosi nei riguardi delle persone che hanno minore vicinanza con tali metodologie: chi non partecipa di frequente a iniziative di questo genere, spesso, si sente poco coin-volto, non vede nell’immediato dei risultati tangibili, e ha la sensazione che tutto si riduca a una “chiacchierata tra amici”; per questo tende a non partecipare ad altre iniziative simili o comunque a sottovalutarne la portata.

In realtà, è la questione della partecipazione a essere spesso sottovalutata dai poli-tici e anche dagli esperti di sviluppo, soprattutto per una inadeguata riflessione sugli aspetti più generali e teorici a essa connessi. Innanzitutto, l’utilizzo di un approccio partecipativo può avere almeno due motivazioni, radicalmente differenti: la prima, di tipo funzionale, vede nella partecipazione lo strumento per ottenere il consenso rispetto alle iniziative da realizzare; la seconda vede nell’attivazione della partecipazione la finalità principale dell’intervento stesso.

Il punto centrale sta – in questo caso – nel nesso tra fini e mezzi che bene aveva messo in evidenza Dewey nel secolo scorso3 il valore di un fine è dato soprattutto dai mezzi necessari al suo conseguimento e dalla qualità dell’esperienza che pro-muove; esso è importante solo in quanto rappresenta l’orientamento dell’esperienza in corso. Fini e mezzi si legano, quindi, in un rapporto reciproco che dà significati-vità a entrambi e che mette in evidenza il rapporto tra presente e futuro. Laddove ai mezzi è attribuita una funzione meramente pratica, lasciando ai fini il ruolo di por-tatori di valori ci si trova, di conseguenza, in una situazione inadeguata.

L’approccio partenariale formalmente inteso, inoltre, si basa sul presupposto para-dossale, di cui si parlava in precedenza, secondo il quale gli interessi diversi e spes-so conflittuali degli attori spes-sociali possano, in una situazione data, convergere in una piattaforma comune d’intenti che riassuma e che rifletta le diverse posizioni. Tale idea, presuppone, infatti, che ci sia sostanzialmente una parità in termini di interes-si mesinteres-si in campo e di posinteres-sibilità di mediazione (paradosso della concordanza di interessi), di possibilità decisionali (paradosso dell’uguaglianza del potere) e in ter-mini di conoscenza del territorio, delle sue potenzialità e dei suoi bisogni reali, ma soprattutto delle potenzialità dello strumento programmatorio messo in campo (paradosso della simmetria informativa).

3 Il nesso tra mezzi e fini costituisce uno dei fili conduttori della riflessione di John Dewey, soprattutto in relazione al rapporto tra democrazia ed educazione.

Il ruolo della progettazione

Negli ultimi anni il ruolo della progettazione nella riuscita delle iniziative e delle attività finalizzate al miglioramento dei contesti locali è stato messo in evidenza da più parti. Una buona progettazione – è opinione ormai comune - offre una maggio-re garanzia di successo dell’iniziativa, permette una verifica più puntuale di quanto realizzato, favorisce la documentazione dell’attività e, quindi, la diffusione delle esperienze e delle cosiddette buone prassi.

La formalizzazione di un progetto, quindi, è diventato elemento necessario anche per le pubbliche amministrazioni, senza la quale non si concedono finanziamenti e supporti di vario genere per la realizzazione degli interventi.

Da più parti si fa però notare la scarsa capacità dei soggetti che presentano domanda di finanziamento di presentare progetti ben costruiti, secondo le indica-zioni di volta in volta fornite da formulari e schemi da compilare. Motivo per cui negli ultimi anni sono fiorite iniziative editoriali sul tema a cura delle stesse ammi-nistrazioni pubbliche o di istituti o, infine, di singoli esperti, e sono stati organizza-ti numerosi momenorganizza-ti informaorganizza-tivi e formaorganizza-tivi per promuovere una corretta progetta-zione degli interventi. Le iniziative riguardano sia metodi e strumenti per la proget-tazione di interventi di diversa natura, sia programmi specifici di finanziamento. Ciò che sfugge molto spesso all’attenzione di chi presenta metodi e strumenti per la progettazione, però, è la necessità di focalizzare l’attenzione sugli aspetti teorici e generali che guidano tale processo e che consentono di avere una visione più com-plessiva dei fenomeni e delle risposte che ci si appronta a confezionare. La man-canza di un tale approccio finisce, infatti, per consolidare atteggiamenti superficiali nei confronti di temi così importanti, con il conseguente proliferare di false proget-tazioni basate su letture ideologiche dei problemi, con finalità altisonanti ed elen-chi banali di risposte buone per ogni occasione.

Il punto della questione è essenzialmente uno: progettare lo sviluppo è una cosa molto seria e difficile, che richiede competenze complesse ed elevato senso di responsabilità; prevedere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nel proces-so di sviluppo comporta ulteriori competenze specifiche e un senproces-so di responsabi-lità ancora più elevato, perché attivare le aspettative e non produrre risultati può essere ancora più deleterio per un territorio e una comunità della mancanza di interventi e dell’abbandono da parte delle istituzioni. Tuttavia risulta importante anche considerare la progettazione come il punto di equilibrio tra la necessità di formalizzare il processo che si vuole avviare e quella di lasciare aperta la possibi-lità di modificare anche sostanzialmente la strategia individuata in base alla

rispo-sta del territorio e delle persone coinvolte.

In questo caso, però, si corre il rischio di pensare a interventi troppo indeterminati, che spesso si tende a giustificare con la necessità di accompagnare il processo senza forzarlo dall’alto. Per progettare un intervento di sviluppo non basta dunque avere una buona capacità tecnica nel progettare; occorre avere buone idee, tecni-ca, capacità di prefigurare possibili scenari futuri, competenze negoziali, soprattut-to se si vuole utilizzare un approccio partecipativo.

Bibliografia

Ajello A.M., Cevoli M., Meghnagi S., La competenza esperta, Ediesse, Roma, 1992 A.M. Ajello, S. Meghnagi (a cura di), La competenza tra flessibilità e

specializzazio-ne, F. Angeli, Milano, 1998

Alberici A. (a cura di), Educazione in età adulta. Percorsi biografici nella ricerca e

nella formazione, Armando, Roma, 2000

Caldarini C., Giarè F. (a cura di), Formazione e divulgazione. Sistemi locali e

dispo-sitivi globali per lo sviluppo dell’agricoltura, INEA, Roma, 2000

Comunicazione CE (2000/C 139/05) del 14 aprile 2000

De Benedictis M., La questione contadina: ieri e oggi, in QA, n.3/4, 2008

Demetrio D., L’educazione nella vita adulta, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1995

Dewey J., Democrazia e educazione [1916], Firenze, La Nuova Italia, 1963

Giarè F. (a cura di), La formazione come risorsa per lo sviluppo rurale. L’esperienza

Leader, INEA, Roma, 2001

Resnik L., Imparare dentro e fuori la scuola, in C. Pontecorvo, A.M. Ajello, C. Zucchermaglio (a cura di), 1994

Schon D.A., Il professionista riflessivo. Per una epistemologia della pratica

professio-nale, Edizioni Dedalo, Bari, 1993

Schwartz B., Modernizzare senza escludere, Anicia, Roma, 1995 Schwartz B., L’educazione di domani, La Nuova Italia, Firenze, 1997

Slee B. (1992), Endogenous development: a concept in search of a theory, Seminario Camar, Chania

Sortino A. (2007), L’inquadramento teorico del paradigma dello svilippo rurale

endogeno, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/7151/

Susi F., Formazione e organizzazione, Anicia, Roma, 1994

Van der Ploeg J. D. (2006), Oltre la modernizzazione. Processi di sviluppo rurale in

LE CAMPAGNE URBANE E LE NUOVE FORME DELL’ABITARE

di Mazurizio di Mario e Alfonso Pascale3

Le città e le metropoli del mondo contemporaneo sono sempre più gravate da pro-blemi sociali, ecologici e funzionali, che vanno dalla povertà alla criminalità, dal degrado ambientale al traffico. I segni di questo malessere sono impressi nelle epo-cali metamorfosi delle geografie fisiche, economiche e sociali indotte dalla globa-lizzazione: i nuclei delle città diventano sempre più vuoti ed esplodono gli spazi aperti, dove brandelli urbanizzati superano spontaneamente i perimetri urbani sto-rici e conquistano aree agricole alle prese con mercati sempre più aperti e competi-tivi e con faticosi processi di riorganizzazione.

Cresce il numero degli immigrati che affollano le bidonville e aumentano le perso-ne che lasciano i centri urbani e le loro attività per spostarsi perso-nei territori aperti alla ricerca di risposte esistenziali. Sono soprattutto le donne delle città e delle campa-gne che, rivitalizzando alcuni valori della ruralità ed elaborando inedite domande sociali, (re)inventano stili di vita e modelli di produzione e di consumo che non sono più né rurali né cittadini. Sicché la questione urbana non attiene più soltanto alla qualità della vita, da affrontare dotando la città di servizi collettivi e di spazi verdi, ma è ridiventata una grande questione sociale perché i fenomeni di esclusio-ne si sono ingigantiti. E solo la dimensioesclusio-ne territoriale è in grado di offrire lo spazio per avviare percorsi di sviluppo sostenibile, intesi come nuove costruzioni sociali. “La città è ovunque. Dunque non vi è più città”, ammonisce Massimo Cacciari (Cacciari, 2004); eppure, nonostante un “nuovo mondo” si sia ormai disvelato sotto i colpi delle ricolonizzazioni degli ambiti agricoli dismessi come delle immigrazio-ni e nella forma di un mix di attività e di insediamenti abitativi differenti per dimen-sione, tipologia e densità, nessuno nel panorama culturale italiano, né chi si occu-pa di agricoltura, né il mondo ambientalista, né gli urbanisti, né altri osservatori, salvo poche eccezioni, pare mostrare un qualche interesse a vederlo. Lo stesso discorso pubblico sul paesaggio, che ha avuto un rilancio insperato dalla metà degli anni ’80 in poi, se da una parte si presenta con una visione olistica e neou-manistica più convincente rispetto alle riduttive rappresentazioni meramente esteti-che del passato, dall’altra non riesce a intercettare la nuova dimensione sociale della questione urbana, le contraddizioni e i conflitti che essa apre (Sampietri, 2008).

4 Maurizio di Mario è Responsabile del Gruppo di Studio “Politiche agricole” dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU); Alfonso Pascale è Presidente Rete Fattorie Sociali

In una crisi economica mondiale che si annuncia peggiore di quella del 1929 e mentre si dibattono temi, come le conclusioni dell’ Health check e le prospettive della PAC per il post 2013, il “Libro verde” sul futuro del modello sociale del Ministero del Lavoro fino al più recente Piano casa 2009, di cui si stentano tuttavia a riconoscere chiari palinsesti strategici, è forse utile soffermarsi su concetti, idee ed esperienze che potrebbero offrire spunti per nuove politiche di sviluppo.

L’urbanizzazione del pianeta

Nel 1950 meno di un terzo della popolazione mondiale (il 29 %) era urbano. Oggi, a distanza di poco più di mezzo secolo, metà della popolazione vive nelle città. Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, nel 2030, il tasso di urbanizzazione dovrebbe superare il 60 %.

Finora abbiamo considerato la crescita costante della popolazione urbanizzata un esito dello sviluppo economico. Ma potrebbe trattarsi in larga misura dell’effetto del carattere repulsivo delle campagne ed essere, pertanto, un fenomeno autonomo dai meccanismi di sviluppo (Vèron, 2008).

In origine, a determinare il fenomeno urbano è stata in larga misura l’invenzione dell’agricoltura: l’aumento della produzione alimentare per unità di superficie ha permesso di realizzare un surplus cospicuo rispetto alle esigenze del consumo di sopravvivenza, soddisfatte appena nell’economia della raccolta e della caccia. I miglioramenti delle tecniche agricole, a partire dall’irrigazione, e l’accumulo dei prodotti consentirono che una parte della popolazione si dedicasse ad altre attività necessarie, quanto l’agricoltura, alla vita della comunità. È così che è aumentata la densità di popolazione in un determinato luogo. Senza la rivoluzione neolitica, l’urbanizzazione sarebbe stata impossibile: per nutrire una città di 1.000 abitanti sarebbe stato necessario un territorio più vasto di quello della Gran Bretagna. Con questo non si vuole dire che l’agricoltura abbia indotto direttamente il fenome-no urbafenome-no ma ne ha costituito la condizione preliminare. Ha preceduto e plasmato la sua prima forma, la cosiddetta “proto-urbanizzazione”. Non a caso le prime città, come Gerico, fondata attorno al 7800 A. C., vengono definite “città pre-urba-ne”.

Ma la vera rivoluzione urbana avviene in Medio Oriente negli anni 3500-3000 A. C. quando le città raggiungono i 20.000/30.000 abitanti. Da allora l’urbanizzazio-ne è notevolmente cresciuta a ritmi sempre più accelerati.

Nel 1700 della nostra epoca, la popolazione mondiale superava il mezzo miliardo; il numero di cittadini si situava tra i 60 e gli 80 milioni, con un tasso di

urbanizza-zione prossimo al 10 %.

È tuttavia con la rivoluzione agricola, caratterizzata dall’abolizione del maggese, che si avvia l’industrializzazione, dapprima nel Regno Unito fin dal XVIII secolo e poi nel resto d’Europa, ed esplode il fenomeno urbano. L’aumento della produtti-vità agricola consente, infatti, una nuova crescita urbana. Sicché le città, in quanto centri di innovazione e di diffusione della tecnica, spingono lo sviluppo industriale. E grazie a esso, le dimensioni delle città possono accrescersi notevolmente. Nel 1950 la popolazione europea diventa così prevalentemente urbana.

I tassi di urbanizzazione dell’Africa e dell’Asia sono indubbiamente ancora molto bassi in rapporto a quelli degli altri continenti, ma è in Asia che si trova – e di gran lunga – il numero più elevato di persone che vivono in città: la popolazione urbana di questo continente è stimata a circa 1,5 miliardi di abitanti nel 2003, una cifra più di due volte superiore a quella della popolazione urbana del continente ameri-cano, che si trova in seconda posizione.

La crescita urbana dei prossimi trent’anni avrà luogo principalmente nei Paesi in via di sviluppo. L’Africa dovrebbe conoscere il ritmo di crescita della popolazione urbana più elevato: le Nazioni Unite stimano che il tasso di crescita medio annuo del continente sarà del 3,1% nel periodo 2000-30.

La nuova questione sociale e la periurbanità

Ultimamente la questione urbana ha assunto i caratteri di una vera e propria que-stione sociale con risvolti molto rilevanti nell’evoluzione della nuova ruralità. In Italia, la maggior parte delle città, soprattutto quelle più grandi, è diventata meta di una ulteriore ondata di immigrazione dalle aree più periferiche delle singole Regioni e dell’Italia, nonché dal Sud del mondo. Se è la miseria a motivare princi-palmente la fuga dai Paesi poveri, sono soprattutto la mancanza di lavoro per i gio-vani e l’erosione della rete dei servizi di prossimità a provocare l’abbandono delle nostre aree più periferiche.

Nelle aree rurali più interne del nostro Paese, il fenomeno dell’invecchiamento che interessa tutta la società si sta accompagnando a quello dello spopolamento. Da una parte, infatti, la concentrazione di anziani ha fatto aumentare la richiesta di servizi sanitari e cure mediche; dall’altra, l’inadeguatezza delle strutture ospedalie-re collocate nelle aospedalie-ree rurali fa sì che la popolazione locale tende a migraospedalie-re verso i centri urbani per accedere a servizi sanitari di qualità (Di Iacovo-Senni, 2006). Sicché migliaia di piccoli comuni delle aree più interne dell’Appennino rischiano di estinguersi. E questo processo di spopolamento sta comportando anche

l’abban-dono di vaste estensioni di aree agricole coltivate. Su 30 milioni di ettari, quant’è tutta la superficie del nostro Paese, 2,7 milioni sono le aree urbanizzate, mentre sono 6 milioni i terreni che, negli ultimi anni, da pascolo sono diventati boscaglia a seguito di dismissioni di attività produttive (Notiziario INSOR, 2009). E tali superfici sono collocate lungo la dorsale appenninica.

I nuovi arrivati dalle aree rurali più interne non vanno più a insediarsi nei centri urbani, ma, insieme agli immigrati provenienti dai Paesi in via di sviluppo, vanno ad abitare in quelle estese porzioni di territorio in cui convivono permanentemente sia i caratteri tipici dell’urbanità, come la tendenza a una elevata densità demogra-fica e la prevalenza dell’edidemogra-ficato sull’open space, che i caratteri tipici delle aree rurali, come la presenza di attività non solo agricole che si collegano al patrimonio culturale e paesaggistico dei luoghi di riferimento.

In questi territori non si addensano più soltanto le villettopoli dei ricchi e i tuguri degli immigrati e dei nomadi, ma anche le abitazioni delle persone che rifuggono l’impazzimento delle città e ricercano in nuove attività agricole e rurali una secon-da chance per secon-dare un senso alla propria esistenza. A cui si aggiungono le abitazio-ni a basso costo dei nuovi arrivati dalle zone più interne e dei nuovi poveri, cioè di quelle persone che pur lavorando saltuariamente hanno perduto le protezioni che permettevano loro di assicurarsi l’indipendenza economica e sociale (Castel, 2008).

Questi sono attualmente i ceti sociali coinvolti in quel fenomeno descritto per la prima volta nel 1976 in un volume di Bauer e Roux con il termine di “periurbaniz-zazione”, derivante da due fattori principali: in primo luogo dai processi di urba-nizzazione intesi come espansione della città che determinano il consumo di suoli progressivamente più periferici rispetto ai nuclei urbani consolidati, attraverso edifi-cazioni e infrastrutturazioni; in secondo luogo i processi di edificazione diffusa (sprawling) determinati principalmente da nuove preferenze abitative connesse alla localizzazione di residenti e imprese in ambito rurale (Bauer-J.M. Roux, 1976). Questo fenomeno non ha più il carattere transitorio e fortemente dinamico della fase in cui il flusso migratorio era solo quello derivante dalla fuga dalle aree più periferiche e motivato dalla crescita di opportunità di lavoro e di reddito nelle cam-pagne urbane. Ma ha assunto una condizione stabile, come esito dell’espansione diffusa della città a seguito dei processi di “rurbanizzazione ” derivanti dal progres-sivo trasferimento di popolazione urbana in ambito rurale (Ventura-Milone-Ploeg, 2003).

di pianura e collina costiera del Centro-Sud, la condizione di periurbanità è diven-tata strutturalmente preponderante rispetto alle condizioni estreme di urbanità e ruralità, al punto che alcuni autori hanno introdotto il concetto di agro-ecosistema urbano-rurale o di bioregione rurale-urbana, per indicare la ormai inscindibile interconnessione, che attraverso i territori periurbani, si realizza tra ambiti rurali e ambiti urbani (Council for Agricultural Science and Technology, 2002; Iacoponi, 2004). In molti casi, quindi, “periurbano” è diventato quello spazio e quella dimen-sione sociale ed economica in cui convivono stabilmente caratteri e segni differen-ti, derivanti da matrici e dinamiche in alcuni casi contrapposte, quali quelle tipiche dei processi di urbanizzazione e, al loro opposto, quelle di ruralizzazione.

Questa contraddittorietà si è verificata in forme diverse anche in altre fasi storiche dell’evoluzione della civiltà urbana e dipende dal fatto che noi abbiamo sempre avuto un atteggiamento duplice e contraddittorio nei confronti di questa forma di vita associata: da una parte ci rivolgiamo alla città come a un luogo di otium nel quale ritrovarci, riconoscerci come comunità, un luogo accogliente, di scambio umano, una casa; dall’altra, sempre più la consideriamo una macchina, una fun-zione, uno strumento che ci permetta col minimo d’impedimento di fare i nostri

negotia (nec otia), i nostri affari. Quando la città delude troppo e diventa solo

negozio, allora cominciano le fughe, così ben testimoniate dalla nostra letteratura: le arcadie, le nostalgie per una più o meno mitica età non-urbana; d’altra parte quando invece la città assume davvero i connotati dell’agorà, allora immediata-mente ci affrettiamo a distruggere questo tipo di luogo, perché contrasta con la fun-zionalità della città come mezzo, come macchina. Voler superare tale incoerenza è cattiva utopia. Occorre invece valorizzarla in quanto tale, farla esplodere, darle forma perché la nostra domanda così violentemente contraddittoria può darsi che sia foriera di soluzioni creative, non in continuità con la storia che ci sta alle spalle (Cacciari, 2008).

Quello che è certo è che non ci saranno più agorà e sempre più non abiteremo città ma territori indefiniti, con limiti e confini perennemente in crisi, che esistono solo per essere superati, insomma “territori de-territorializzati”, al cui interno le funzioni non sono più definibili una volta per tutte ma interscambiabili: zone indu-striali dismesse che diventano centri di attività creative; aree agricole intensive che si trasformano in strutture agricole e rurali terziarie, le quali producono alimenti di qualità per il mercato locale ma soprattutto erogano servizi sociali, culturali, ricrea-tivi e paesaggistici.

da ambiti lontani dal settore primario e che trovano le loro motivazioni profonde nel disagio provocato dagli aspetti quantitativi, standardizzati e consumistici del modello di sviluppo della società contemporanea e, quindi, nel bisogno di speri-mentare nuove forme di vita, di produzione e di consumo per dare un senso alla propria esistenza.

Questa domanda di senso, che si va manifestando in modo evidente nei soggetti “rurbanizzati”, incrocia analoghi percorsi personali di agricoltori “tradizionali”, i quali spinti dalla globalizzazione ad abbandonare modelli produttivi eccessiva-mente specializzati perché non premiati dai mercati, sono indotti, per integrare il reddito, a sperimentare modelli agricoli multifunzionali.

A guidare processi siffatti sono soprattutto le donne in quanto portatrici di una capacità di inventare le risorse e valutare in modo attento e duttile le opportunità. Un’attitudine acquisita nella società rurale, quando l’assolvimento di ruoli sostituti-vi di quelli maschili, ritenuti irrilevanti nell’assetto formale del sistema che all’epo-ca vigeva, permetteva loro di saggiare continuamente le innovazioni e di introdurle informalmente e senza contraccolpi (Signorelli, 1991).

È fuor di dubbio che l’agricoltura periurbana assume in tal modo configurazioni del tutto inedite per nulla assimilabili alle agricolture delle zone rurali. L’agricoltura delle aree adiacenti alle città diventa una vera e propria funzione urbana da inte-grare con altre funzioni per rendere i territori urbani e metropolitani vivibili e soste-nibili.

Urbanizzazione e nuova ruralità

Ma oggi cosa distingue l’urbanità dalla ruralità? Sui criteri per definire questi due ambiti ancora non concordano i circa duecento uffici statistici che a livello mon-diale hanno cercato di definirli. Ne hanno dato infatti le più disparate versioni pun-tualmente censite negli annuari demografici delle Nazioni Unite (2003).

I francesi considerano rurale il comune avente non meno di duemila abitanti con-centrati nel suo capoluogo. In Italia una più complessa definizione fu tentata dall’Istat nel 1963 sulla scorta non di un solo criterio, come in Francia, ma di una serie di criteri tra i quali l’attività economica della popolazione, il grado di istruzio-ne, la fruizione di acqua potabile e impianti igienici adeguati, ecc..5Con simili cri-teri risultava che a essere rurali erano i comuni con molti agricoltori e pochi profes-sionisti, molti analfabeti e pochi laureati, molti fruitori di latrine all’aperto e pochi

di docce e wc. Si creava così una strettissima identificazione tra ruralità e sottosvi-luppo, un’identificazione che non venne meno quando – in un’ampliata serie di parametri – fu aggiunto il telefono. Con una sorpresa, però. Tra il 1963 e il 1986 lo sviluppo economico era stato tale che il numero dei comuni in qualche modo rura-li – cioè non sviluppati in base alla filosofia imprura-licita nella classificazione – era sceso da 7.116 a 4.409. Nel nord, addirittura, la ruralità era quasi scomparsa (Istat, 1986).6

È l’Insor (Istituto Nazionale di Sociologia Rurale) (che, disaccoppiando geografia ed economia e riconducendo il territorio rurale al suo significato etimologico di rus (campagna) indipendentemente dall’attività di cui è sede, a introdurre negli anni ’70 una nuova e più aggiornata classificazione: vengono, infatti, considerati rurali i comuni che, oltre ad avere almeno il 75% della superficie a verde, non costruita, presentano anche una densità fino a trecento abitanti per kmq” (Merlo-Zuccherini, 1992; INSOR, 1994).

Con l’introduzione di questi nuovi criteri di valutazione si è notevolmente ridimen-sionata l’ampiezza del mondo rurale. Secondo i vecchi criteri Istat 1963 la ruralità avrebbe abbracciato 7.116 comuni con 26.129.000 abitanti nel 1971, pari al 48,3% di tutti gli italiani, 27.739.000 nel 1981, pari al 49,1% e 28.959.000 nel 1991 (51,0%). Secondo la revisione Insor si sarebbe invece trattato di 6.499 comu-ni con 20.616.000 abitanti nel 1971 (38,1%), 21.185.000 nel 1981 (37,4%) e 21.688.000 nel 1991 (38,2%). Tra il 1951 e il 1981 alcune centinaia di comuni si sarebbero urbanizzati sull’onda di un esodo rurale che si è protratto fino alla metà degli anni ’70. Dopodiché si sarebbe registrata un’inversione di tendenza e all’eso-do rurale avrebbe fatto seguito l’esoall’eso-do urbano, metropolitano innanzitutto. Questa inversione avrebbe dominato anche il successivo intervallo censuario. Nel 2001 la quota spettante ai 6.499 comuni rurali sarebbe stata di 22.144.000 abitanti su com-plessivi 56.997.000, pari al 38,8%. A partire dal 1975 si è quindi registrata, a seguito di saldi naturali o migratori, una consistente fuga demografica dalle città a vantaggio delle campagne. La fuga dalle città e il ripopolamento delle campagne hanno interessato tutte le regioni dell’Italia centro-settentrionale, ossia le più ric-che, mentre al Sud solo la Puglia e la Sardegna si sono inserite nella corrente. La ruralizzazione è quindi un aspetto del benessere contemporaneo. Con questa nuova ruralità, che si è avviata agli inizi degli anni ’70, si passa, per usare le effica-ci espressioni di Corrado Barberis, “da una ruralità di esodo a una ruralità di

immi-6 Anche in questo caso le caratteristiche seguivano un crescendo: urbani, semiurbani, semirurali, rurali. Orbene, sui 4.545 comuni in cui si articola l’Italia settentrionale solo 53 erano irrimediabilmente rurali.

grazione. Da una ruralità di inerzia a una ruralità di iniziativa. Da una ruralità con-trassegnata da uno spirito di sconfitta a una ruralità improntata a volontà di conqui-sta” (Barberis, 2007).

Questo fenomeno è stato identificato dagli studiosi come l’avvio di nuove forme di sviluppo delle nostre campagne, attribuendone tuttavia l’origine a non meglio iden-tificati “localismi” anziché ai fattori propulsivi della ruralità. Una riluttanza che forse deriva, secondo Barberis, dal timore di passare per epigoni del fascismo, il quale aveva riempito di contenuti ideologici di stampo reazionario l’aggettivo “rurale”.

Sulle politiche cosiddette “ruraliste” che si svilupparono nella prima metà del seco-lo scorso, e tuttora semplicisticamente etichettate come “fasciste”, occorre perciò soffermarsi con maggiore attenzione e con un sguardo più largo, senza per questo alludere a sconto alcuno delle responsabilità a più largo spettro geopolitico e socio-culturale per le immani tragedie di quegli anni.

Le crisi agricole del 1925-26, prima, e la grande crisi economica mondiale del 1929, subito dopo, furono, infatti, le congiunturali situazioni che fecero maturare, in perfetta linea con le teorizzazioni ed esperienze del socialismo utopistico, delle

garden cities inglesi, del Back to the land dell’America di Roosevelt, un radicale

cambiò di rotta tanto nei ruoli dell’urbanistica quanto nella proposizione di diversi assetti territoriali, per affrontare, contemporaneamente, i problemi di spopolamento dello spazio rurale e del nuovo urbanesimo (Di Mario, 2008).

Manifesto del complessivo mutamento dell’idea come dell’uso del territorio rispetto ai problemi dell’agricoltura, delle localizzazioni industriali, delle città, delle migra-zioni interne, della disoccupazione fu Il Piano regionale della Valle d’Aosta. Elaborato nel 1936 sotto la giuda di Adriano Olivetti (Olmo,1992; M. Fabbri, 2001), rappresenta, avendo assunto l’intero territorio come il campo d’azione di tutti i fenomeni e perciò l’unicum spaziale su cui impostare la base fisica del piano, l’esemplare paradigma dell’intervento integrale e organico mediante la modifica-zione delle colture o la bonifica di aree depresse, la costrumodifica-zione di nuove infrastrut-ture e nuovi servizi, la ristrutturazione o la creazione ex novo di nuclei insediativi autosufficienti diffusi, il controllo dell’estensione del concentrico urbano, il conse-guimento di una maggiore compenetrazione tra natura e città; insomma, per il rag-giungimento di un equilibrio tra le parti dello spazio geografico attraverso il gover-no della dimensione produttiva e delle condizioni socio-culturali delle popolazioni insediate (Ciucci, 1989).

sim-biosi tra economie agricole e industriali, il programma urbanistico, a seguito di indagini e inchieste sul corpo vivo della società urbana e rurale intrecciate allo stu-dio della storia e della geografia, era concepito come strumento ermeneutico per disvelare i meccanismi che regolavano, come in un organismo vivente in continuo e coerente sviluppo, l’assetto del territorio.

Calibrato su un rapporto di tipo non autoritativo tra pubblico e privato, tra Stato e mercato, e armato di maglie più che di norme, il piano assumeva dunque come suo principale compito la trasformazione della città e del territorio extra-urbano in una “confederazione” di elementi ordinati in reciproca e organica relazione. Una valutazione critica delle motivazioni che spinsero, nel dopoguerra, la cultura urbanistica e conseguentemente le politiche di governo territoriale ad abbandonare le teorie che avevano caratterizzato le esperienze della prima metà del secolo scor-so, nonostante fossero state e tuttora restino giuridicamente formalizzate nella legi-slazione urbanistica7, è tema che esula dagli scopi di questo scritto.

Fatto sta, comunque, che a partire dagli anni ’70 si è verificata una netta virata con-cettuale, spingendo la disciplina urbanistica su un piano più strettamente politico-istituzionale. Una virata tanto più accentuata quanto più, avendo scelto la città come “campo di battaglia” per fronteggiare lo schieramento degli interessi fondiari, si spostò il centro dell’attenzione progettuale dai sistemi territoriali ai tessuti urba-nizzati o urbanizzabili.

È proprio da questo spostamento che può riconoscersi l’origine di una attitudine inedita e tuttora viva a considerare l’assetto del territorio in una chiave sostanzial-mente confinata nell’ambito della città compatta, ed è dunque a partire dall’ultimo dopoguerra che può essere individuato, nella storia urbanistica del ‘900, lo spar-tiacque tra politiche territorialiste e politiche urbanocentriche.

Se nel pensiero e nell’esperienza di Adriano Olivetti e degli altri urbanisti dei suoi anni lo spazio geografico e sociale si configuravano come una articolazione di ele-menti dotati ciascuno di peso e dignità proprie nel quadro di un’organizzazione comunque complessiva, nella successiva deriva dell’urbanistica lo spazio aperto, sottovalutato o addirittura ignorato nelle sue potenzialità strutturanti, si è trasforma-to nella sostanza in quell’indistintrasforma-to vuotrasforma-to (non solo fisico, ma anche

socio-cultura-7 La tuttora vigente Legge urbanistica n.1150/1942, al comma 2 dell’art. 1 – Disciplina dell’attività urbanistica e suoi scopi - così testualmente recita: Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull’attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all’urbanesimo. Viene da chiedersi se e quali piani urbanistici di qualsiasi livello e specie elaborati in Italia dal dopoguerra ad oggi abbiano osservato questo principio legislativo; o se, inve-ce, abbiano generalmente operato in senso diametralmente (e illegittimamente) opposto.

le), utile solo, nei casi migliori, come barriera all’espansione edilizia incontrollata, nei peggiori, come territorio di riserva o di conquista in attesa di sempre nuovi armistizi (Di Mario, 2005).

Da qualche anno, tuttavia, nonostante la contraddittoria dialettica parlamentare sulla “riforma urbanistica nazionale” unanimemente tesa alla soppressione della missione che la legge 1150/1942 affidava e affida tuttora alla disciplina urbanistica,

favorire il disurbanamento e frenare la tendenza all’urbanesimo, si moltiplicano le

testimonianze di un nuovo cambiamento di orizzonte concettuale: dalle interpreta-zioni più mature dei nuovi fenomeni alle visioni interdisciplinari finalmente corali che stanno via via sempre più connotando la pianificazione territoriale di ultima generazione, specie quella provinciale; all’animato dibattito che si sta sviluppando all’interno dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) attraverso un confronto ser-rato sulla necessità di rinnovate politiche di governance che sappiano riconsiderare insieme, come fondamentali risorse per lo sviluppo e il cambiamento, l’integrazio-ne urbano-rurale, il concepimento di nuove forme di urbanità, la riorganizzaziol’integrazio-ne del welfare locale, la rimodulazione delle filiere produttive, lo scambio virtuoso tra città e campagna, la maturazione di più sofisticate concezioni e forme di tutela ambientale e di funzionamento delle reti ecologiche e dei servizi, e, soprattutto, la sperimentazione e l’attuazione di nuove e autentiche forme di cittadinanza e di partecipazione democratica.8

Un confronto culturale, quello sui ruoli e le missioni dell’urbanistica per i territori e le comunità umane nel momento storico delicatissimo che stiamo vivendo, caratte-rizzato dalla congiunturale crisi economica mondiale e dall’epocale mutazione dei profili socio-economici come delle stratigrafie sociali, che si presenta tuttora non privo di contraddizioni e ambiguità; contraddizioni e ambiguità entro cui tuttavia si riflettono, in questo periodo segnato da inquietudine e disorientamento, tutte le “nuove politiche” che sentiamo agitare, dai progetti di nuovo modello istituzionale e sociale, al social housing e al Piano Casa 2009, fino alle new town che stanno drammaticamente nascendo dalle macerie dell’ultima tragedia abruzzese.

8 Tra le più recenti e significative testimonanze del dibattito in corso nell’INU possono citarsi i convegni “Agricoltura e governo del territorio … trent’anni dopo”, a Roma il 29 settembre 2008, e “Oltre la città oltre la campagna. Organizzazione e gestione di servizi e reti nei territori della metropolizzazione”, a Venezia – Urbanpromo 2008 il 13 ottobre 2008, i cui atti sono disponibili sul sito http: www.inu.it – Gds Politiche agricole.